ニューエクスプレスプラス ビルマ語をやった

(この記事は今年の下書き今年のうちにという気持ちで投稿されています)

加藤昌彦『ニューエクスプレスプラス ビルマ語』(白水社、2019年)をやった。

Zawgyiについて調べるためにはビルマ文字をある程度読めるようになっておかないとなあ、と思ったのが勉強を始めた理由である。

あんまり毎日集中してできなかったので、3ヶ月かかった。しばらく手を付けないと手を付けづらくなるので、毎日少しでも手を付けたほうがいいのだが、なかなかそうも難しく。とはいえ最後までできてよかった。

本についての感想

第1-6課はアルファベットとカナでの発音表記あり、7-8課はアルファベット発音表記あり、第9課以降は発音表記なし(巻末別記)となり、進めるに連れてどんどん文章の分量が増えていって、1課進めるのが大変になっていった。1日1課やるぞ!とか意気込んでると続かないかもしれない。

文法は日本語話者に馴染みやすい感じでやりやすいかもしれないが、文字と発音が大変かも。

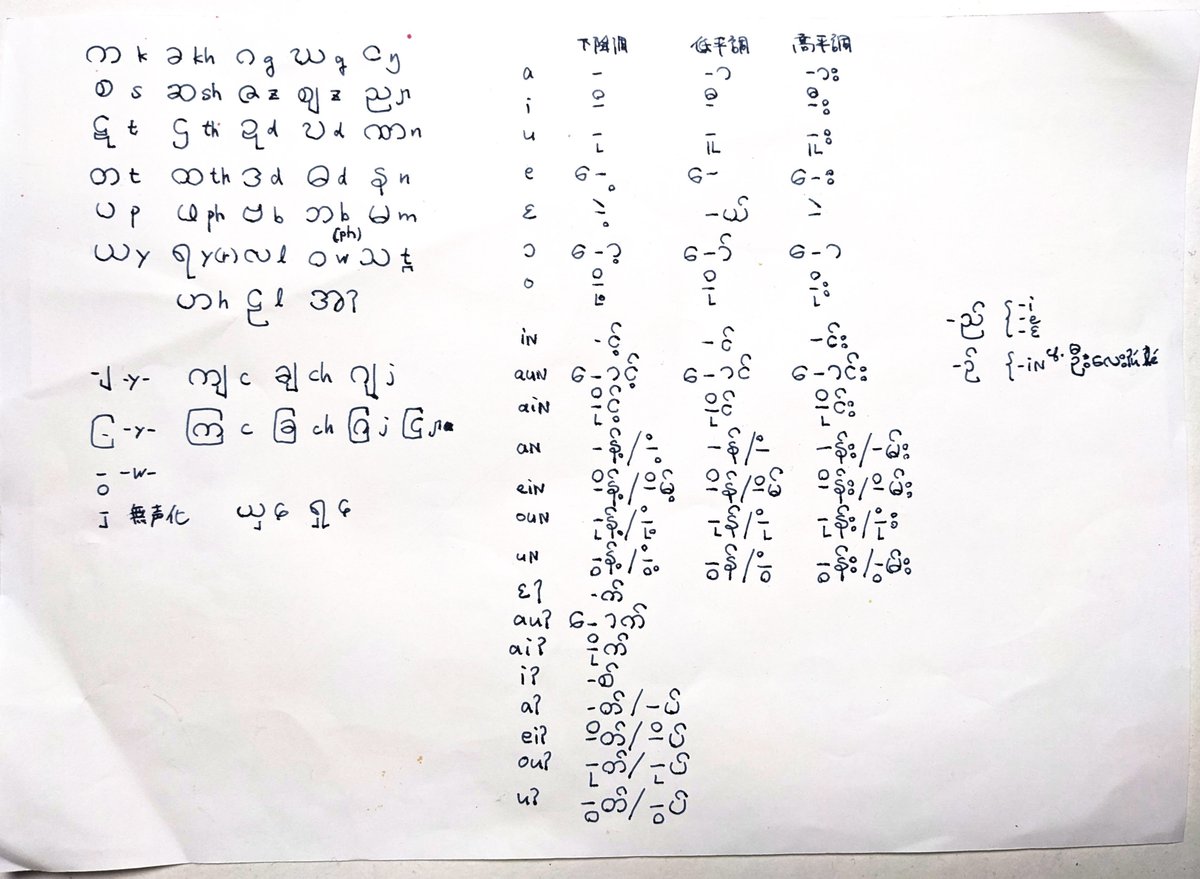

Tips: 発音のあんちょこを作る

ラテン文字以外などで今まで習ったことない文字で書かれる言語を勉強する場合は、文字と発音表のようなものを作ったほうがいい。有り体に言えばあんちょこ、あるいはチートシートである。

ノートとは別にA4ペライチなどで作成しておいて、テキストを読む際は常に横に並べて参照する。規則から導かれる発音と実際の発音と付き合わせて「規則通りにはこうだけどここは例外的な発音になってるんだ」「いくつか候補があるなかでこの規則に従うんだ」みたいなことを確認しながら読んでいき、するとそのうち規則が身についてくる。

そのため、文字と発音に関して一通り読んでから作るといいと思う。

この方法はタイ語を勉強する際に編み出した(?)もので、手間はかかるが結果的に楽になる。発音規則を整理して記載しないといけないので、全体像の把握にもつながると思う。自分でわかるように書けばいいので、なにを記載するもしないも自由。気に入らなかったら作り直せばいい。

表は手書きで作成するのが大事だと思っている。というのは、フォントと手書きでかなり字形が異なる文字もあるため(ミャンマー文字にはほぼないけども)、印刷体と筆記体の形を併記しておくと読み書きを覚えるのに便利だから。

さすがに漢字とか文字が多すぎるものは無理だけど…。

タイムスケジュール

6/1 発音をちょっと

6/2 発音と文字

6/3 第1課

6/4 第2課

6/5 練習問題1

6/6 第3課まで

6/7 第4課のスキット写しただけ

6/10 第4課

6/13 練習問題2まで

6/14 第5課まで

6/15 第6課スキットだけ

6/17 第6課

6/27 練習問題3まで

6/30 第7課

7/1 第8課

7/8 練習問題4まで

7/9 第9課スキット書き写すだけ

7/12 第9課と、第10課のスキット写すとこまで

7/13 第10課まで

7/15 練習問題5まで

7/16 第11課スキット

7/19 第11課まで

7/20 単語力アップ(代表的な助数詞)、表現力アップ(挨拶)(p.89まで)

7/21 第12課スキット写すだけ

7/22 第12課

7/23 練習問題6

8/1 第13課

8/2 単語力アップ・表現力アップ

8/3 第14課スキット

8/4 第14課

8/5 練習問題7

8/6 第15課スキット

8/7 第15課

8/8 単語力アップ 状態、表現力アップ 電話をかける

8/9 第16課スキット

8/10 第16課

8/11 練習問題8

8/18 第17課スキット

8/19 第17課

8/20 単語力アップ 味、色、日常生活。表現力アップ 観光

8/22 第18課スキット写すだけ

8/24 第18課スキット

8/25 第18課、練習問題9

8/26 第19課

8/27 単語力アップ 感情、性質、身体名称、自然、表現力アップ 「自分」をビルマ語でどう言うか

8/28 第20課

8/29 練習問題10

8/30 簡単なスピーチの表現p.144

8/31 簡単なスピーチの表現p.145

9/1 簡単なメッセージの表現、文法チェック1

9/2 文法チェック2、読んでみよう1

9/3 読んでみよう2、ナレーターからのメッセージ

ビルマ語についての感想

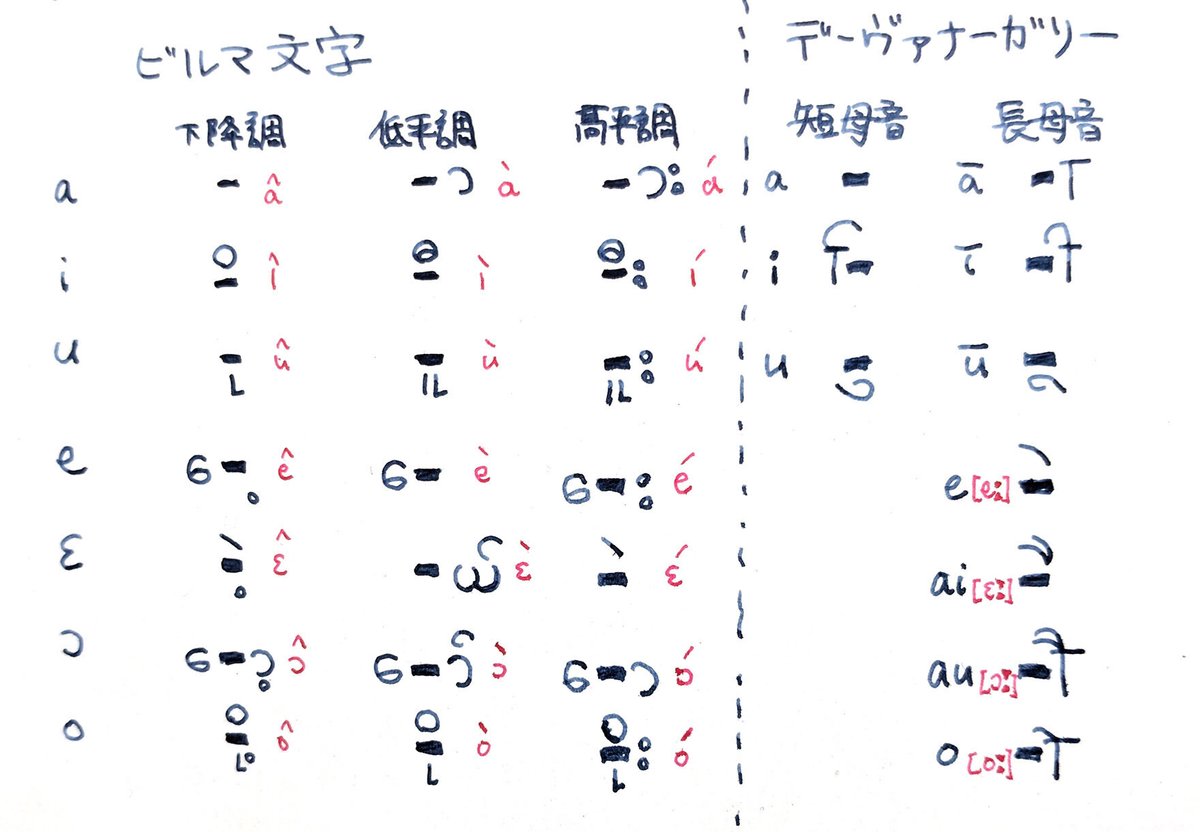

声調が下降調・低平調・高平調の3種類あるとのことだったが、下降調は母音が短く、低平調・高平調の2つは長い母音であるような気がする。

低平調は低く平らに発音する他にも若干上昇する場合もあり、高平調に関しても高く平らなものの他に緩やかに下降する場合もあるような感じだった。

声調の区別の一部が母音の長短の区別なのでは、ということを裏付けるかもしれないのは、母音記号である。

ビルマ文字の母音記号は、a, i, uに関しては下降調を表現する際に声調記号を用いず、低平調・高平調とは別形の記号を使っている。一方で、e, ɛ, ɔ, oに関しては下降調独自の母音記号はなく、低平調または高平調の母音記号に声調記号を付すことによって表現している。

一方、インド系文字の親戚であるデーヴァナーガリーをみると、母音の長短の区別があるのはa, i, uだけで、それ以外は長母音のみ(サンスクリット語では一部二重母音)である。

というわけで、ビルマ文字の母音a, i, uだけ下降調で声調記号を用いず独自の母音記号を使うのは、インド系文字では基本的に短母音がそれしかなかったということに由来しているように見え、はじめにビルマ語を書き表そうとした人には、下降調は短母音に対応するという意識があったのではないかと思う。