【3D動画製作】初心者がVR映像を撮影し、公開するためのTips

3D動画ってどうやって作るの?

Apple Vision ProやMeta Quest 3が世に登場してからしばらく経ち、それらのデバイスでVR・ARの世界を楽しんでいる方は既に多くいると思います。かく言う私もその一人で、YouTube VRアプリで世界中の観光地の3D動画を見て、バーチャル観光を楽しんでいます。

ふと「3D動画ってどうやって作るのだろう?」と疑問に思い、調べてみると簡単に出来そうだったので実際に撮影・作成してみることにしました。

実際に作った動画

まずは結果から。実際に製作した動画がこちらです。

この動画には、VRとして以下の特徴があります。

VRゴーグルを使うと3Dで見える(=右目と左目で映像が違う)

前方180°の範囲で視点を自由に動かすことができる

この2つを満たす規格を「VR180」といい、Googleが策定しておりYouTubeももちろん対応しています。

次の章からVR180動画の製作過程を紹介します。

VRカメラを入手する

VR180映像を撮影するには、まず180°レンズが左右に2個ついたVRカメラを手に入れる必要があります。調べてもらえば分かりますが入手は容易ではありません。ほとんどが海外製なので取り寄せる必要がありますし、何より高いです。

代案として、360°カメラを2台用意して後でつなぎ合わせる方法を採用しました。RICOH THETAなら比較的低価格かつ簡単に入手できました。

補足:360°カメラはその名の通り360°映像を撮影でき、これもVRと呼ばれますがこれは2D(平面)映像です。今回作成するVR180映像は視野が180°しかありませんが3D(立体)なので、カメラを2台使う必要があります。

撮影する

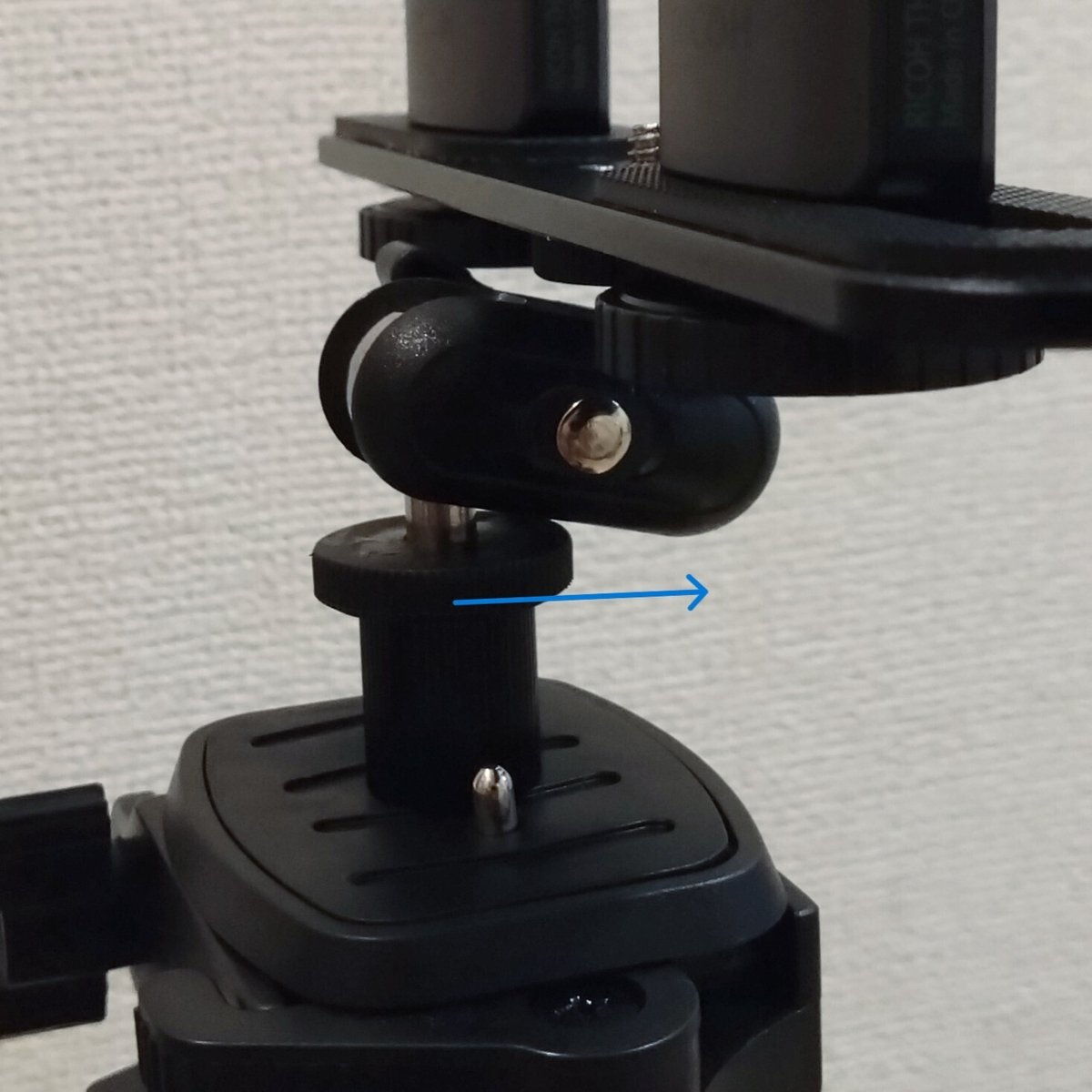

三脚の上にカメラ2台をセッティングします。使用した機材は以下。

RICOH THETA 2台 (360°カメラ)

カメラブラケット(固定用プレート)

マジックアーム

三脚 (150cm程度の高さがあるもの)

マジックアームは画角内に三脚が映らないよう、カメラ位置を前にズラすために使用しています。無くてもOK。

違和感ない映像にするための機材セッティングのコツがいくつかあります。

カメラ間の距離:人の瞳孔間距離は6~7cmらしいのでブラケット上のカメラの間隔もこれに合わせます。撮影対象に合わせて多少変更するのもアリだと思います。私は立体感を強調するため思い切って9cmとしました。

水平を保つ:カメラの傾きはNG。視聴するときに視点を動かすので違和感の原因になります。水準器を使って測ります。

カメラは正確に正面を向ける:左右のカメラで映る範囲を同じにするため、2台ともできるだけ正確に正面を向けます。360°カメラであれば、スティッチングの境界に隣のカメラが来るようにします。

また左右のカメラの撮影設定は同じにしておきます。

ここまで準備ができたら撮影開始。開始したら一度手を叩きましょう。理由は後述します。

編集する

撮影が終わったら編集です。

映像編集ソフトはDaVinci Resolve 19を使用しました。操作方法が分かる編集ソフトならどれでもOK。最近はどのソフトも調べれば解説があるのでありがたいです。

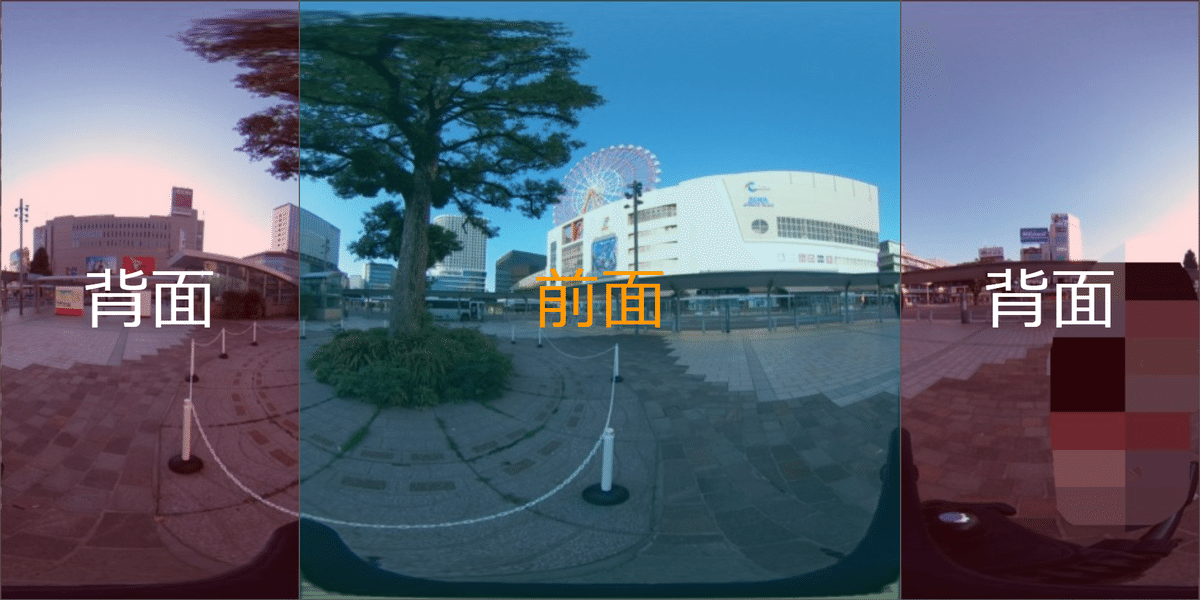

画像は左目側カメラの映像です。RICOH THETAの場合(他の360°カメラもそうと思いますが)、映像の中央に前面の、左右に背面の景色が映ります。また右の前面・背面の境界に右目側カメラのレンズが小さく映りこんでいます。

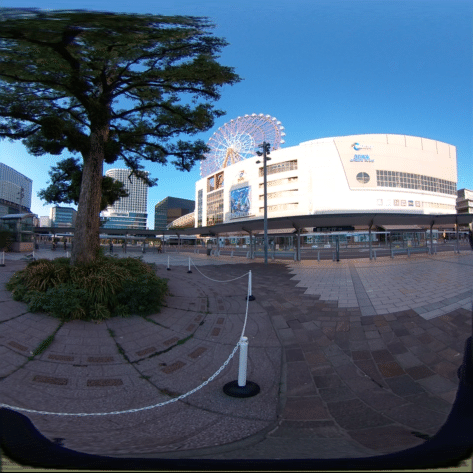

背面は不要なので中央180°(=前面)のみをクロップします。

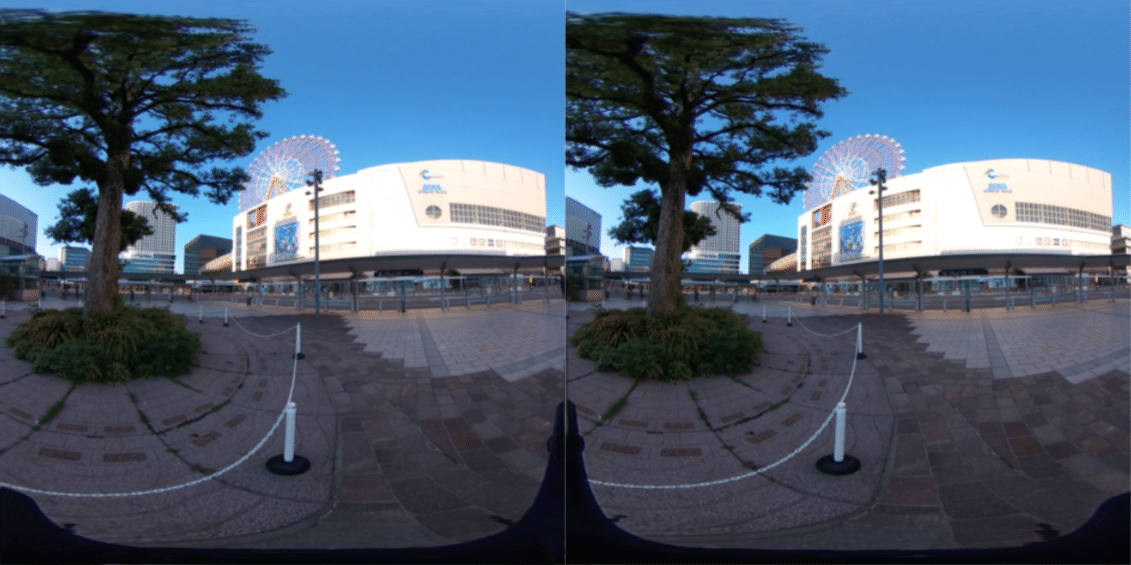

正方形になりました。左目側・右目側の映像それぞれで同様にクロップし、左右に並べます。

補足:映像を左右に並べる形式をサイドバイサイド(SBS)といい、上下に並べる形式をトップアンドボトム(TAB)といいます。TABの場合、上が左目用で下が右目用の映像です。

撮影時に手を叩いたと思うので、そのシーンを基準に左右の映像の動きを同期させます。もちろん他のシーンを基準にしてもいいですが、手を叩くのが見て分かりやすいです。

同期した後は基準のシーンはカットしましょう。

同期した動画を出力して仮完成です。

アップロードする

仮完成した動画を個人で楽しむ場合は、Questでは「4XVR Video Player」などの3D動画プレーヤーがあれば視聴できます。

一方でYouTubeにアップロードするにはもうひと手間必要です。

■動画解像度を変更する

動画を5.7Kにリサイズします。RICOH THETAは4Kで撮影できるので編集した動画もそのままなら4K(3840*1920)になっていますが、4KのVR180動画ではアップロードに失敗します。

2024年にYouTubeの仕様変更があったらしいのですが詳しくは不明・・・。私はこれを知らずにしばらく躓き、後からFFMPEGを使用してリサイズしました。下記サイトを参考にしています。

動画出力のときにサイズを変更しておけば良かったです。

■動画にメタデータを付与する

メタデータとは動画データに持たせた作成日・長さ・解像度などの情報です。ここではVR180動画であることを示すメタデータを付与します。付与せずにアップロードすると普通の動画として扱われてしまいます。

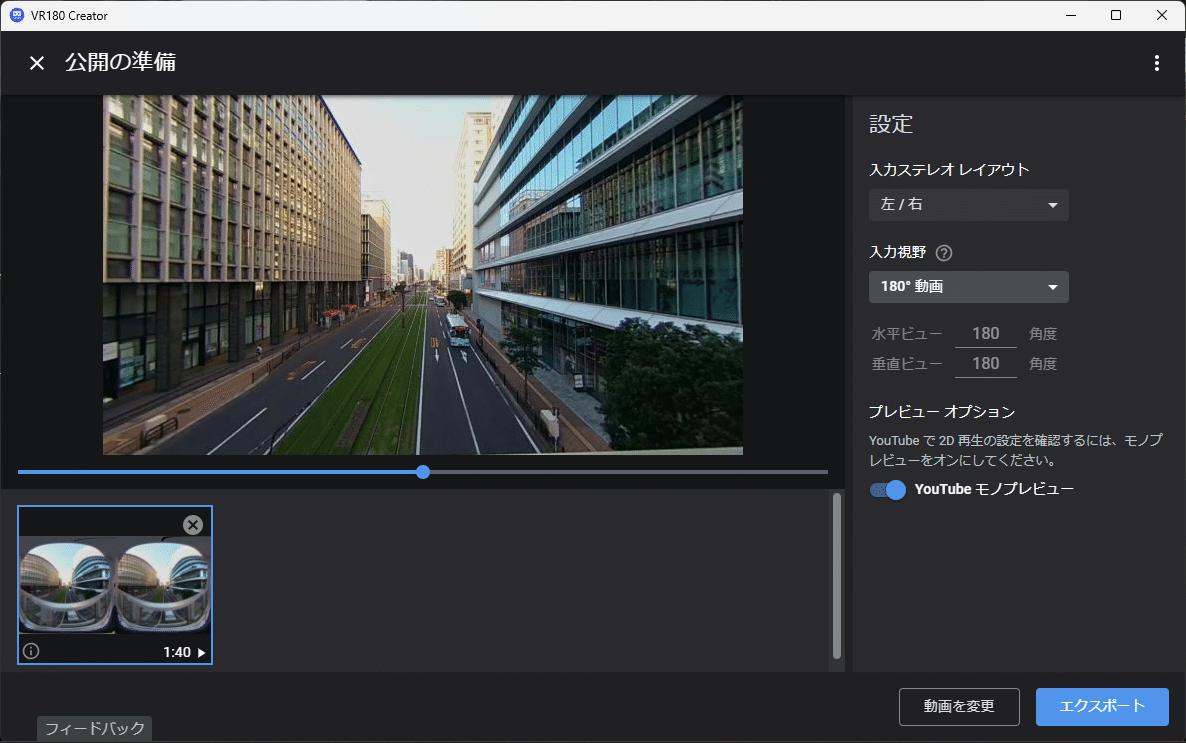

Google製ツールのVR180 Creatorを使用します。

ツールを立ち上げ「公開の準備」をクリック。動画をドラッグ&ドロップして以下のように設定します。

入力ステレオレイアウト:左/右

入力視野:180°動画

エクスポートを押せば完了です。これでYoutubeにアップロードする準備が整いました!

アップロード方法は普通の動画と変わりありません。そうして製作した動画が冒頭に紹介した動画です。

補足:VR180 Creatorですが、ダウンロードページがなく直リンクしか残ってないようです。

Spatial Media Metadata Ingectorという別ツールが提供されているのでそちらを使えということだと思いますが、TAB形式のみ対応・・・。

VR180動画をYoutubeに公開するのに必要なツールVR180 Creatorをダウンロードしようとしたら、今はもうGoogleのVR180のページ無くなってるのね…😅

— カニル (@kaniruw) August 21, 2021

一応ツールのダウンロードURLは生きていたのでメモ

Windows:https://t.co/pZtjKSAnSN

macOS:https://t.co/RVNp7iIixs

Linux:https://t.co/hg5SJ7E0Du

おわりに

360°カメラを使って3D動画を作成し、YouTubeに公開するまでの流れを紹介しました。

今回は360°カメラを使用しましたが、180°の視野で撮影できるならアクションカメラ等でもOKです。むしろ画質の面では有利だと思います。360°カメラだとクロップする関係上、フル解像度ではなくなるんですよね。

3D動画の作成には特別な機材・技術が必要と思っていましたが、実際には素人でも市販のカメラを使い簡単に作成することができました。

カメラ2台で3D動画を製作されている方は多くいらっしゃるようですが、製作過程を一から説明している記事は見当たらなかったので書いてみることにしました。これから始める方の役に立てばと思います。