「アコースティックギターのブレイシングの話」「マーチンのブレイシング」

「終活ギター アコギ庵」「アコギ弾き比べサロン アコギ庵」です。

アコギ一筋54年。アコギの終活をやろうというオッサンが、《何かアコギ好きのためにできることはないか?》というところからスタートしました。アコギ好きのための”Support and Assist”を目標に、何かしらお役にたてることがあればいいなと思っています。

そうそう簡単に弾くことができないと思われるギターも、何本か用意しています。初心者の方用、中級者用のギターもあります。とにかく来て弾いていただいて、そこから何かが始まることを期待しております。アコギ好きの皆様とお話しすることを楽しみに、お待ちしております。

「アコースティックギターのブレイシングの話」

アコースティックギターのブレイシングについて、あらためて一から見直そうと思ってこの記事を書きました。

まず初めにChatGPT(ChatGPT 4o miniというのになっていました。)にざっくりとアコースティックギターのブレイシングの役割りについて聞いてみました。回答は下記のとおり。

アコースティックギターの製作において、「ブレイシング」は非常に重要な役割を果たします。ブレイシングとは、ギターのトップ(表板)内部に施される木製の補強構造のことです。この構造は音響特性に大きな影響を与え、ギターの音質や耐久性、演奏感に関わる重要な要素となります。具体的には、以下のような役割を担っています。

1. 音響的なサポートと強化

トップ板はギターの音の鳴りを大きく左右しますが、薄く軽量であるため、そのままでは強度が足りません。ブレイシングは、トップ板を支えつつ、共鳴を効率よく伝えるための構造であり、音波の伝達を最適化します。ブレイシングの配置や形状によって、音の豊かさ、アタック感、サステイン(持続音)、バランスが変わります。

強度と安定性:トップ板を支えることで、ギター全体の構造的安定性を確保します。

音色の調整:ブレイシングのデザインにより、低音から高音までの音域のバランスが変化します。例えば、より軽いブレイシングは響きを良くし、重いブレイシングは音の定常性とフォーカスを強調する傾向があります。

2. 共鳴の調整

ブレイシングは、トップ板がどのように共鳴するかを決定づける役割もあります。ブレイシングの配置や厚みを微調整することで、特定の周波数帯域を強調したり、抑制したりできます。たとえば、Xブレイシング(多くのアコースティックギターに使われる一般的なパターン)は、バランスよく広がる音を生み出すために設計されています。

3. 音の伝達と振動の制御

ブレイシングは、ギターのトップ板を支えながら、弦の振動を効率よく伝える役割も持っています。弦の振動がトップ板を通じてボディ全体に伝わり、サウンドホールから音が放射されます。ブレイシングは、振動の伝達効率を高めるように設計されており、音の大きさや音質に直接的な影響を与えます。

4. 耐久性の向上

アコースティックギターは、弦の張力や使用時の環境により、長期間の使用で変形や破損が起きることがあります。ブレイシングは、これらの負荷に耐えるために必須の役割を果たします。ブレイシングが適切に配置されることで、トップ板の変形を防ぎ、ギターの寿命を延ばすことができます。

5. 演奏感の影響

トップ板の振動や反応性が変わると、ギターの演奏感にも影響を及ぼします。ブレイシングの設計によって、ピッキングや指での演奏に対する反応速度やフィードバックが変化し、演奏者の好みに合わせた弾き心地を実現できます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

簡単に言うと、サウンドと耐久性にものすごく重要な役割を果たしているということですね。あらためてその役割の大きさを再認識しました。

「マーチンのブレイシング」

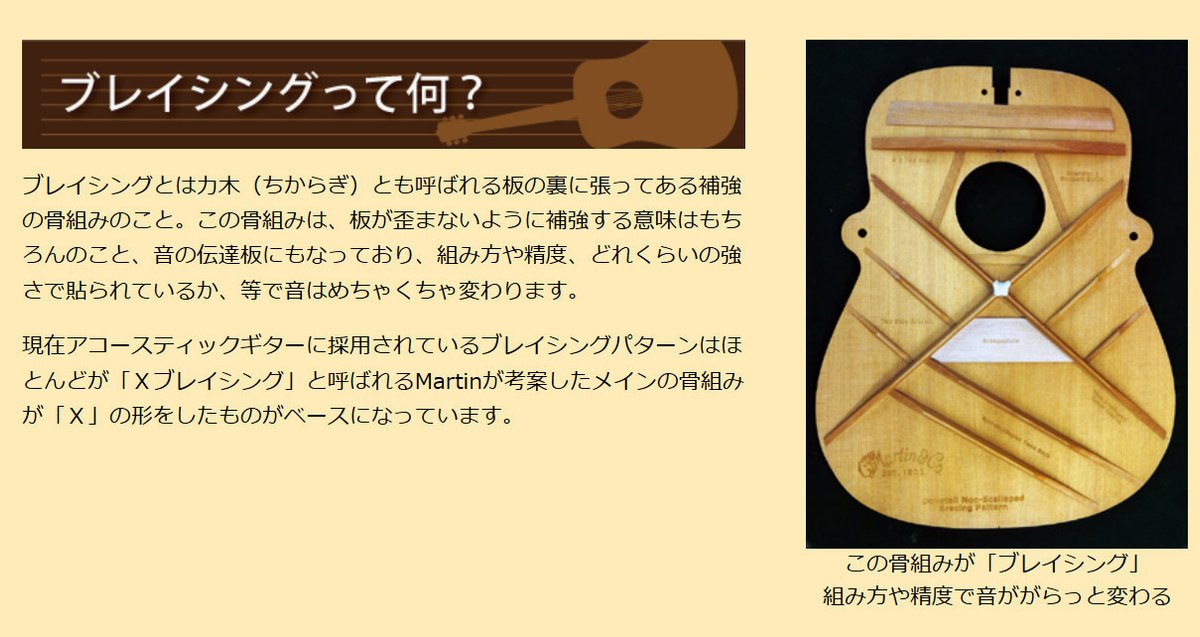

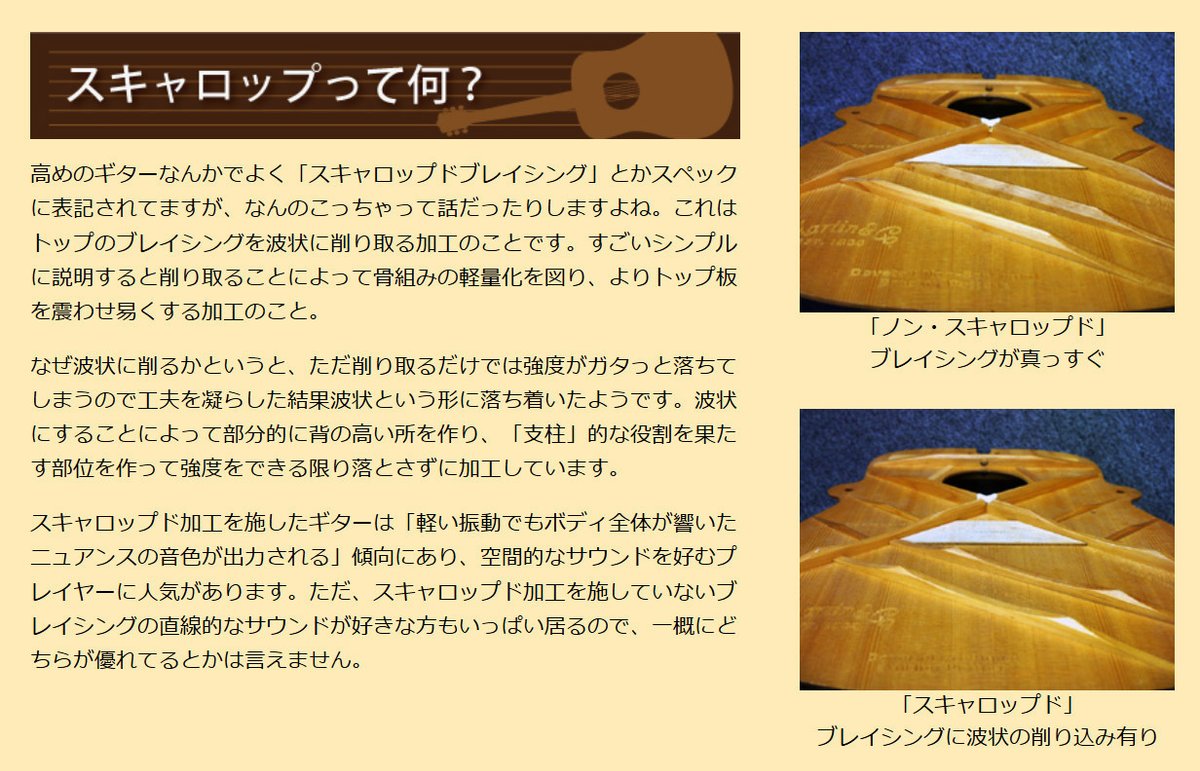

まずはXブレイシングとスキャロップドブレイシングを簡単に説明しておこうと思います。

Xブレイシングはマーチン社によって19世紀後半に考案されたもので、サウンドと強度を両立させた画期的なブレイシングです。これによってアコースティックギターの歴史が変わったと言ってもよいぐらいです。(スチールストリングスの張力に耐えることができる構造です。)今ではスチール弦のアコースティックギターの標準ともいえるブレイシングです。

マーチン社はその長い歴史の中で(創業は1833年、日本の年号で言うと天保4年です。)、様々な仕様の変更を行ってきました。その中で、おそらくですが最も人気の高いのはプリウォーの時期のものでしょう。特に1930年代前半~1940年代前半が人気があり、タマ数の少なさもあってメチャクチャ高価になってしまいました。その最たるものが、スキャロップドブレイシングで14フレットのドレッドノートタイプです。

その人気のあるモデルも同じ仕様で製作されていたのではなく、フォワードシフテッドXブレイシングとリアシフテッドXブレイシングという二種類のブレイシングで製作されていました。当然サウンドの違いもあるはずですが、残念ながら両方のモデルを複数同時に弾くということは不可能に近いです。それぞれを弾いたことも、同時に弾き比べたこともありますが、複数ではなく1本ずつでした。それだけでサウンドの云々を言うのは無理があると思いますので、どちらがどうとは言えないです。それと、それぞれのブレイシングによる違いよりも、個体差の方が大きのではないか?という疑問もあります。最終的には自分の好みの問題になってしまうのですが、どちらのブレイシングが良い悪いではなくそれぞれの個性だというとらえ方をしています。価格的に見るとフォワードシフテッドの方が高いように感じていますが(それぞれコンディションによって大きく価値が変わるので、大まかな感想です。)、それは製作された時期がより古いからという側面もあるのかもしれません。

URL:https://www2s.biglobe.ne.jp/~somemura/

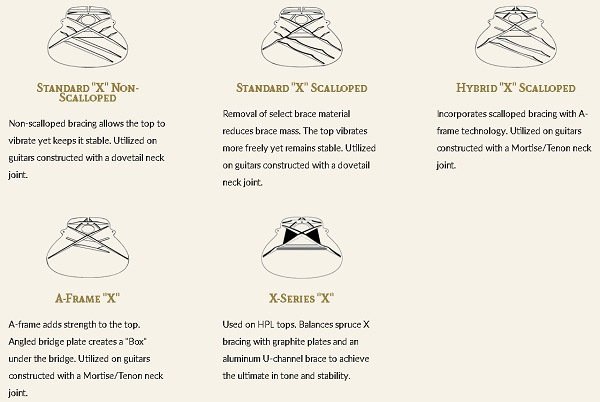

参考に、近年のマーチンのブレイシング

フォワードシフテッドが何故リアシフテッドに変わったのか?そのあたりについては、次回の記事でもう少し掘り下げてみたいと思っています。ブレイシングだけではなく、木材やパーツもその時代に合わせて変化してきています。それぞれに何らかの理由があるはずです。近年の目立つ変化としては、環境に配慮した素材(リサイクル木材やHPL)や、プレイヤーの好みに応じたフィニッシュ(グロス、サテン)が採用されるようになっています。

拙い文章をお読みいただき、誠に有難うございます。皆様の感想、ご意見をお聞かせください。 またアコギに関する相談等がございましたら、どんなことでもOKです。遠慮なくお尋ねください。

アコギ庵は「ギターを弾いてもらって、ゆっくりアコギの話をする。」そんな場所です。勝手ながら、完全予約制で運営させていただいております。

お手数ですが、まずはメール、もしくはメッセージでご連絡をお願いいたします。

宛先 e-mail:mail@acogian.com または twitter(@acogibucho)にお願いします。

FACEBOOKのページもあります。こちらにメッセージを送っていただいてもかまいません。よろしくお願いいたします。