貧困地帯をゆっくりと鉄道でゆく[2018年/昆明・石林編その1/中国の高度成長を旅する#19]

貧困地帯をゆっくりと鉄道でゆく 成都~昆明行きの火車

出発一五分前、改札が開くと乗客たちは移動を開始した。乗客といっても以前とは違う。キャリーバッグやリュックを持った日本人と身なりが変わらない人たちだ。私たちは彼らの流れに続いて、ホームへと歩いた。

階段を降りてホームに出ると、乗り込む列車が目の前にあらわれた。それは黄色い線が窓の周りに描かれている深緑色をベースにした車体であった。これは二六年前に乗ったものと同じデザインだ。その車両をみて私は覚悟した。こりゃ、丸一日空調なしで過ごすことになりそうだと。

ところがだ。入口にいる女性車掌に切符を見せてから乗り込むと、意外なことに空調が効いていた。シートは以前のような長方形の背もたれが直角に並んでいるL字型シートではない。一人一人頭の形にそって山型になっていたり、座面にそこそこクッションが入っていたりする豪華なシートだ。頭の部分には白いシートカバーが装着されている。これはほとんど二六年前の軟座(一等座席)と同じだ。

「このシートカバー〝我要去紅河〟と記されてますけど、これは観光地PRのキャンペーンですね。雲南省の元陽という場所はハニ族が作った棚田で有名なんですよ」

「ハニ族が棚田? 聞いたことがないなあ。九二年当時はたぶん、未開放地区だったんだろうね。当時、雲南省は行けないところだらけだったからね」

「元陽の棚田は中国国内ではすごく有名ですよ」

「そうなの? にしてもシートカバーに広告を打つなんて中国も変わったなあ。あと変わったといえばこの硬座の車内もそうだよ。ずいぶん豪華になってる。これなら明日の朝まで乗っても楽勝だ」

「え、硬座で行くんですか。私、腰痛持ちなんですけど……」

そう言って嶋田くんは固まってしまった。

私たちが乗り込んだ列車はK145といって成都から昆明までの約一一〇〇キロを一八時間半かけて向かうという快速(最高時速一二〇キロ)だった。成都駅の出発は午後二時二八分で昆明駅への到着は翌日の午前九時一分となっている。前回同様ということにこだわっていた私は一番安い硬座の席を予約していた。これだと一八時間半で一四〇元(二二四七円)。前回は二六時間かかり駅もたくさん停まったのだが、予約サイトを見る限り、そうした便は見当たらない。なので当時の便に一番近いものを選んでいた。この列車の旅を皮切りにしばらくは嶋田くんと二人旅。昆明、西双版納、大理、麗江とこの後一〇日ほど私の取材旅行に同行してもらうのだ。

成都と昆明を結ぶこの路線は中国を代表する山岳線。一九五八年に着工し、完成までに一二年もの歳月を費やしている。九九一の橋があり、四二七のトンネルがあるそうで、橋とトンネルの合計比率は四一%に達するという。かなり難工事だったことは、角度六〇度以上の絶壁で数人の作業員が工事に従事するという当時の写真からうかがい知れる。

「白雲纏腰戰天險,雙手劈開萬重山」(中国人民解放軍鉄道兵西南指揮部編『萬水千山只等閒 鐵道兵戰鬥在成昆綫圖册』より) pic.twitter.com/j8cexJj4PH

— 成昆鉄道bot@圧倒的三線力 (@chengkunbot) March 21, 2019

前回、乗車したとき、出発直後は通路が人で埋まるほど混雑していた。あまりにも混雑しているからか窓から乗ってくる人がいたほどだ。当時、公衆マナーは皆無だった。りんごやバナナの皮、ひまわりの種の殻といった食物ゴミを床に捨てたり、混み合っている中、平気でタバコを吸ったり、ツバやタンをペッペッと吐いたりするのが当たり前だった。途中からは日本アルプスの奥地が延々と続くような深い山々が続くようになり、トンネルと橋が連続し、景色はあまり見えなかったはずだ。駅はあるにはあるのだが、こんな山の中に駅を作ってどうするのだろうと思わせるほどの深い山の中にあったと記憶している。段々畑があったりして車窓から小さな集落は見えたかも知れないが、はっきりとは覚えていない。

印象的だったのは、沿線に住む貧しい人々と乗り合わせたことだ。スカーフのようなものを頭に巻き花柄のスカートを履いているおばさんや人民帽をかぶった青年、生きた鶏を何羽も入れたカゴや農産物を背負っている人、赤ん坊をおんぶしたり手を引いたりしている若い母親など、都会ではまず見ることのない人たちをたくさん目にしたのだ。彼らの顔は薄汚れ、服には汗と泥が染みついていて、触れたらすぐにかゆくなりそうだった。沿岸部の街では決して見ることがない彼らの姿を目の当たりにし、私は彼らの醸し出すたくましい雰囲気に圧倒された。と同時に内陸部の貧しさにたまげたのだった。

貧しさの原因は何だったのだろう。今考えると、それはあまりに僻地だということに加え、社会主義国として戦後、再出発した中国特有の社会組織のあり方が影響していたのではないだろうか。以下、やや長文になるが、中国の戦後史を交えた私の分析を記してみたい。

一九五八年、中国各地で人民公社が成立した。これによって農村は集団化され、農民たちは、その地域の人民公社に生活のすべてを委ねて生きることになった。農業、商業、文化、教育、軍事と生活に関するあらゆることは人民公社が担当した。こうした人民公社のあり方は、毛沢東が夢みたユートピア思想に根ざしたもの。つまり毛沢東は、自治的な共同社会、いわゆるコミューンを中国全土に作り上げようとしたのだ。

農民たちは人民公社のやりくりに生活を左右された。食料の自給自足はもちろんとして、都会への食糧供給を求められた。中にはうまく行った公社もあったが、たいていの公社はうまくいかず農民たちは貧しいままであった。

一九七八年に改革開放政策が始まると、農村のあり方、そして農民の生活が劇的に変化する。農民の生活すべてを人民公社が管理する体制から、各農家それぞれが自由に責任を持ち管理生産する生産請負制へと移行した。これは経営の自主権を各農家に保障することで、彼らの生産意欲向上を目指したものだ。しかし、たいていの農家は困ってしまった。人民公社時代、さして働かなくても一人一人平等に与えられた食いぶちが、家族単位になった途端もらえなくなる。そのため家族たちが独自に売り込み先を持つ必要があったからだ。

能率を度外視した平等主義からやればやるほど努力が反映されるシビアな成果主義へと移行する中、余剰労働者の問題が顕在化していく。そうした中、ある者は養豚や養鶏農業を始め、ある者は農業とはまったく関係ない事業を始めたりした。

一方、別の者は自分たちが住む農村から離れ、都市で出稼ぎを行うようになった。九〇年代の初めごろまで、彼ら出稼ぎ労働者は〝盲流〟と都市の人たちから呼ばれ、過剰に恐れられた。

私がこの鉄道を使ったのはそんなころだ。今から思えば、私が車内で居合わせた群集は余剰労働者たちだったり、近隣地域に農作物・畜産物を売りに行く農民たちだったのだろう。

今回、二六年ぶりに同じ路線を乗るに当たり、高速鉄道ではなく快速、硬臥ではなく硬座を選んだのは理由がある。沿線風景をつぶさにみることで、農村がいったいどのように変化したのかを垣間見たかったのだ。加えて、途中駅で乗り込んでくる農民たちがどう変わったのかも知りたかった。中国で最も貧しいエリアだというこの一帯が西部大開発によって、いったいどのように変化したのだろうか。この一帯に住む少数民族の人たちの生活はどう変わったのか。

中国最深部の山々 成都~昆明行きの火車

午後二時二八分に定刻通り出発する。車両はひとたび発車するとゆっくり車窓が流れていった。この列車は快速だからか駅にはあまり停車しない。昆明に着くまでの間に停まる駅はわずか一二だけだ。

最初こそは新しめの団地群が見えていたが、一時間もすると郊外になった。車内は二六年前のようにずっとすし詰めの状態が続いたりはせず、通路は自由に通れた。

車内は以前に比べるとずいぶんと秩序がとれている。以前のようなカオスはもはやなかった。禁止されているためだろう。タバコを吸う人やゴミを床に捨てる人は一人もいない。列車が駅に停まっても、物売りはやってこない。以前だったら窓を開けてやりとりができたのだが、そもそも窓が開かない。

連結部に一番近い席に座っていた。私は窓側、嶋田くんはその斜め向かいの通路側だ。向かい合わせの席の真ん中には奥行きが一・五人分ぐらいの長さがあるテーブルが備え付けられていて、それが窓際から伸びて固定されていた。向かいと隣には私の頭上の網棚に載っているキャリーバッグの持ち主がいた。その一人は、向かいに座っているメガネをかけた賢そうな若者で、まっさらなTシャツを着て赤いヘッドホンを装着している。もう一人は隣に座る四、五〇代の男性だった。一見、二人とも都市に住むごく一般的な都市住民という感じ。そんな彼らにとってこの山岳地帯の農民よりも私や嶋田くんのような日本人の方が心理的な距離が近いのではないか。

車内の通路は時折、賑々しかった。廊下を挟んで向かい側は三列シートになっていて、ちょうど反対側の席は通路を遮るように人だかりができていて何やら話しているからだ。結局一時間ぐらい、人だかりができていたのだろうか。人混みがはけてから、そこに車掌が座り、切符を売っていたことに気がついた。

切符を売るのが終わったかと思えば、そのうち鉄道員が大声を上げながら、カートを押して近づいてくるようになった。三〇分に一回ぐらいのペースだろうか。安く弁当を売りに来たり、飲み物や果物を売ってきたり、あるときはゴミを回収したり、あるときはミルク飴を一人一人にに渡して試食させて半ば無理やりと言っていいぐらいに売りつけてきたりした。以前だったら、こうした大声はまったく気にならなかった。ところが今は耳障りに感じる。乗客たちの民度が上がったため、鉄道員の大声ばかりが聞こえてしまう。

一つぐらい何か買ってみようと思い、私は果物売りのカートを呼び止めた。「我要水果。我买水果」(果物が欲しい。果物を買う)とそんな風に言ったはずだ。カートにはバナナとブドウとリンゴがあり、その中から私はバナナとブドウを買った。リンゴを買わなかったのは、列車内にナイフが持ち込むことが禁止されていて、むくことができないからだ。

買ってからすぐに水洗いした後に「ブドウを食べないか」と三人にすすめてみた。嶋田くんは「ありがとうございます」といって食べた。

向かいの若者にヘッドフォンを外したタイミングで話しかけると、首を横に振って遠慮された。彼は雲南大学の学生さん。成都に出かけたその帰りで硬座に乗っているらしい。

「ちょうど今、夏休みなので、成都に遊びに行ったんです。今は昆明へ帰るその途中なんです」

彼は英語を使い、柔らかな表情でそう話してくれた。しかしまたすぐヘッドホンをつけてしまったので、大して話すことができなかった。

隣の男性にもブドウを勧めた。やはり遠慮されたものの、質問をぶつけてみた。

「どこまで行くんですか、目的は?」と。すると彼は、「出張で昆明へ行く」と言っただけで沈黙してしまった。私たち、外国人のことをどこか警戒しているのか、それとも面倒くさがっているだけなのか。いずれにしろ、会話はそこで終わった。

通路を挟んで斜め向かいの三列シートには、ちょっと野性味あふれる顔立ちをした赤黒い二十歳そこそこの男女が三人並んで座っていた。雰囲気は垢抜けなくて純情そうだが、服装はクールでなかなか決まっている。彼らは映像でも見ているのか、真ん中の一人が持っているスマホにみんな釘付けになっていた。また流行りの歌なのか仲良く談笑して歌っていたりもして賑々しい。歌こそは中国語だが、話し言葉は中国語には聞こえない。彼らはこのあたりに住むイ族の若者なのだろうか。成都から乗り込んだから、成都で稼ぎ、そのお金をこれから帰る故郷に仕送りでもしているのか。それとも成都の大学にでも通っているのだろうか。

彼らについて嶋田くんは言う。

「農村の人たちや少数民族の人たちの中にも、都市に比べると割合は少ないですが、大学へ行く人はいます。だけどいろんな意味で厳しいですよ。頑張って進学しようにも、収入の少ない親たちが負担する教育費の問題がある。その地域で圧倒的に良い成績を収めて大学に合格し、進学できたとしても、大学に入ればもっと優秀な人がいますからね。そこで打ちのめされるんです。都市の人たちは都市の人たちで固まる傾向があって、農村の人たちは避けられてしまう。大学在学中、一時的に認められる社会保障も就職できなければまた取り上げられますしね」

――少数民族の場合はどう?

「少数民族だからということで就職は優遇されるのかも知れませんが、それでも何かと大変ですよ。そもそも普通語と彼らの言葉はまったく違いますからね」

若い三人組がどういう人たちなのかはわからない。しかし故郷へ戻るまでの車内でのつかの間、同郷の仲間たちと一緒に楽しく過ごしているということはいえる。

最初の峨眉駅には午後四時半に到着、そして次の燕崗駅には二〇分足らずの四時四九分に到着した。燕崗駅を出ると、蛇行する濁流が現れたり、渓谷の上に架かる橋を渡っていたり。森に囲まれた山の斜面に広がる小さな耕作地と数軒だけの小さな平屋が現れたりと、秘境感が一気に増した。南アルプスを縦断する秘境線、飯田線が日本にはあるが、この成昆線はその飯田線をスケールアップした、秘境線の中の秘境線といえる存在なのだということを実感する。もし車窓の外へ一人、置いてけぼりにされたとしたら、生きていられないんじゃないだろうか。

そんな秘境の中の秘境と言いたくなる深い山の中に入っていく。ただそういった深い山に限って写真を撮ろうとすると、すぐにトンネルに入ってしまうのでなかなか撮れない。

前回は気がつかなかったのだが、この沿線、砂利の山と数軒の宿舎がある一帯、煙突のあるプラントやそれに付随して発展した集落からなる採掘基地がちらほらある。そうした鉱物の運搬に使うのか、貨物列車がヤードにたくさん停車している鉄道基地も中にはあった。二〇〇〇年頃、この路線はすべて電化されたらしいが、沿線の家という家にはクーラーの室外機があって、たいていの家に電気が通っていることがうかがえた。

山と山の間を縫う、大きな川の間に高架橋を作っているところがあったり、高速鉄道専用の線路が工事中だということを記す看板がかかっていたりした。都市と都市とを結ぶ交通インフラ。その開発についてはこうした辺境においてもすごい勢いで進んでいる――目前の情景にそのことを実感させられた。

一方で停車せずに通過する駅が多かったり、今にも崩れそうな煉瓦造りの建物もあったりした。これらはそのまま使われず廃墟として、今後、自然消滅していくのだろうか。

沿線の村や使われないローカル駅ですらこの体たらくなのだ。沿線からほど遠い、行くことが困難な場所にある集落の現状は推して知るべしだろう。電気ぐらいは通っているのかもしれない。しかし、それ以上の恩恵はなさそうだ。

完全に日が暮れた後の午後七時三九分、甘洛という駅に到着する。その駅だったか、赤ん坊を背負ったまだ一〇代後半の少女が乗り込んできた。頭にスカーフは覆っていなかったが、ダブッとしたスカートを身につけていて、イ族風の服装を着ているように思えた。赤ん坊は木綿か何かのヒモで背中に固定している。都会のママさんのようにオムツや哺乳瓶の入った大きめのバッグやエルゴベビーの抱っこひもを使っていたりはしない。

少女の貧しい外見を見て、中国にはまだこんな娘がいるのか、と私は少し衝撃を受けた。しかし話しかける機会をすぐに失ってしまった。少し時間をおいて話しかけようと思っていたら、すぐに下車してしまったのだ。彼女が降りたのは午後八時四二分着の越西駅だったはずだから、乗っていたのは一駅ぐらいの間だ。彼女はおそらくイ族の子。教育を受けていない可能性もあるから、話しかけても言葉が通じるかどうかはわからなかったが。

生きた鶏をカゴに入れて運ぶ人という、ある意味、貧しさとローカル色を感じさせる人は誰一人として乗り込んでこなかった。ナイフが禁止になり、誰もタバコを吸っていない状況からすると、カゴの持ち込みもまた禁止されたからだろう。ではなぜそうした人は乗り込んでこないのか。私は漆黒の車窓をぼんやりと眺めながら、次の通り、仮説を考えてみた。

私が成昆線に乗った九二年ごろ、それまで〝盲流〟と言われて恐れられた農民工たちだが、その後〝民工潮〟と呼ばれて社会から重宝されていった。安い賃金で雇えることから外資の工場が彼らを積極的に雇用したのだ。そうしたこともあって出稼ぎがますます増えるようになった。

問題なのは村々に残された人たちだ。送金されてくる現金は有り難かった。しかし大黒柱を都市にとられて、耕す人を失った耕作地は自ずと放棄され、荒れていった。耕された畑は自給自足のために残されただけだった。

ここ成昆線沿線の村でもその後、農業を諦めて、都会へと出稼ぎを始めた人が多かったはずだ。大黒柱が都市へ出て行けば、近隣で農作物や鶏を売る回数は減る。残された者たちは自給自足で精いっぱい。であれば、彼らの鉄道での移動回数がグッと減ってしまっても仕方がない。

つまりは経済格差が開きすぎたために、村が衰退、わざわざ沿線の駅から乗りに来る客が見込めなくなったということではないか。

都市が繁栄すればするほど、この沿線を含め、村々は衰退していく。――そうした矛盾を中国政府はもちろん承知している。例えば二〇〇二年に胡錦濤政権が発足したとき、「全面的な小康社会の建設」という目標を打ち出しているのだ。ここでいう小康とは「いくらかゆとりのある生活」を指す。つまり中国全土において経済・社会格差のない社会が目指されたのだ。西部大開発がすすめられているのは、まさにこのためだし、実際、この路線でも交通インフラに関しては急ピッチで着々と整えられているのだ。

ただいかんせん、国土が広すぎるし、人も多すぎる。だからこそこのような山岳部までは、豊かさが回ってこないということなのだろう。山岳部の農民たちに小康状態が訪れるのはいつになるのだろうか。

※ ※ ※

帰国後、「中国網日本語版(チャイナネット)」(2017年7月8日)の「大涼山を貫く、「貧困者支援列車」という記事を見つけた。それによると、成都から三九六キロの普雄駅から同七四九キロの攀枝花駅までの空調のない各駅停車の車内の様子が記されていた。イ族の女性たちが農産物や生きた鶏などを運んでいたり、列車で通学したり。沿線住民たちの生活振りが垣間見えた。それを見る限り、高速鉄道と快速と近郊のローカル列車とで利用層が住み分けされていることがみてとれた。

彼女たちが使おうにも快速は駅を飛ばしすぎるし、通るのが夜中だったりする。しかも農作物を運べない。使い勝手の悪い快速を使うぐらいならば、彼女たち沿線住民のために残された各駅停車を使うのは当然のことだろう。気になったのは、その各駅停車の乗客が女性や子どもが大多数だったということだ。男たちはやはり出稼ぎに行っていることが多いようだ。

駅前で起きたテロ事件 昆明

午前七時を過ぎると昆明市の郊外にまで出てきた。ビニールハウスをたくさん並んでいる畑があったり、高速鉄道が停車するらしき新しい駅が見えてきたりして、山の奥深くという感じではなくなってきた。イ族らしき若者三人組は午前三時五四分着の攀枝花駅で降りたのか、起きたときにはいなくなっていた。彼らには少しぐらい話を聞こうと思っていたので、もっと早く話しかけておくべきだったと後悔した。

そのうち、嶋田くんがすっきりとした表情で現れた。彼は自腹を切って昨夜、硬臥で睡眠をとった。腰が悪いので、我慢ができなかったのだ。

「おはようございます。眠れましたか」

「やっぱり眠りは薄かったね。照明は点きっぱなしだったし、この沿線の村はどうなってるのか考えたりしてたし」

「僕はおかげさまで眠れましたよ」

「良かったね~」と私はわざと呆れたフリをしながら、冗談めかして彼に言った。

到着三〇分ぐらい前になるとタワーマンションがいきなりどーんと林立するようになり、これまで通ってきた深い山の中の貧困がまるで嘘かと思える、まるで別世界のような繁栄ぶりが車窓からうかがえた。そしてほぼ定刻の午前九時二分、昆明駅に列車が到着した。

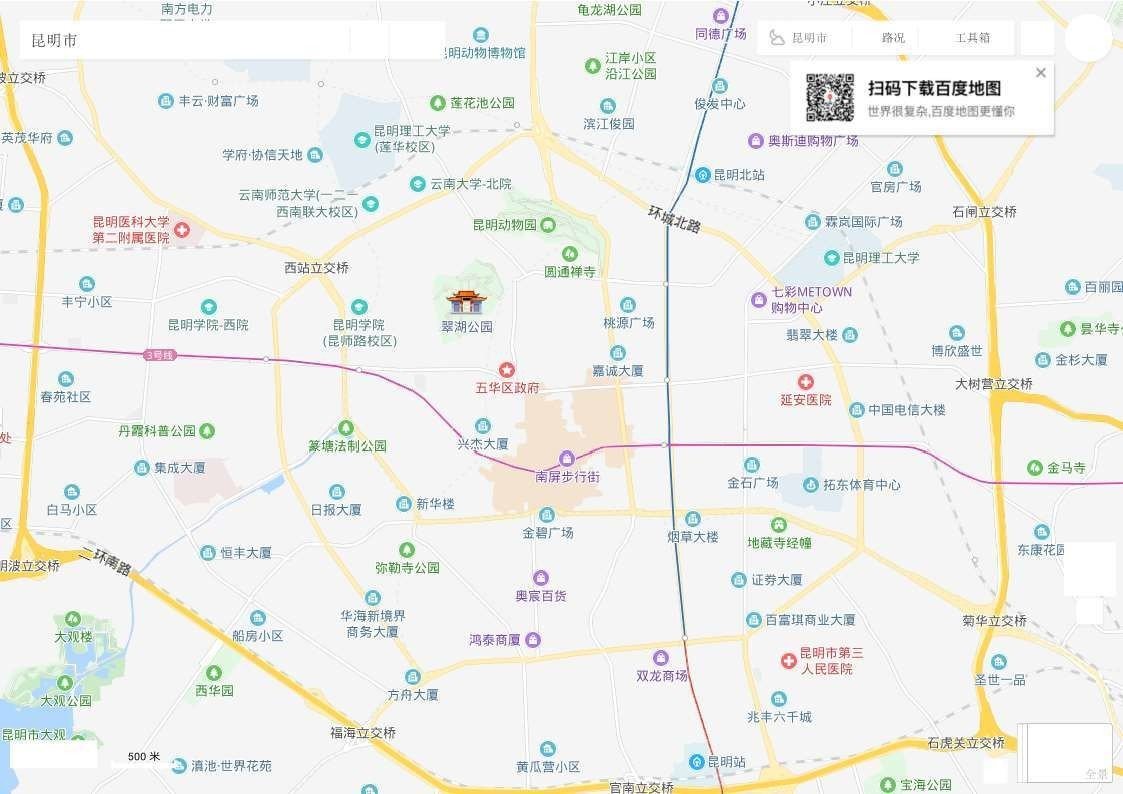

昆明は春城という別名のとおり、一年を通して平均気温が二〇℃を上回らない。標高が約一九〇〇メートルと高いからだ。省内外の農村や地方都市から出稼ぎがたくさん移住したのだろうか。一九九〇年頃の人口が約二〇〇万人だったのが二〇一六年には約五六〇万人にまで増えている。

九二年の旅で私はこの街に飛び飛びの日程で、のべ一〇日ぐらいは過ごしただろうか。というのも、雲南省各地と昆明を繋ぐバスの定期便が出るバスターミナルが昆明にあったので、この街をハブにして西双版納、大理、麗江からミャンマーの国境の瑞麗まで、一ヶ月あまりかけて行ったり来たりしていたのだ。今回はそのとき以来の滞在だった。

列車を降り、昆明駅に降り立つと、雨が降っていて寒かった。九月の初旬だというのに気温は一五℃ぐらいしかない。成都でトレーナーを買っておいてちょうど良かった。人の流れに乗っ出口から外に出るとその現場になった広場に出た。同じ高さの一〇階建てぐらいのビルが二つ、間隔をあけて並んでいて、その上に円盤が着陸したかと錯覚するような巨大な円形の構造物が、二つのビルを繋いでいた。二〇〇〇年代前半に駅舎が建て替えられたらしく、面影は全くなかった。古い駅しか知らない私からすると何もかもが新しい。

ところで昆明駅といえば何年か前に大規模な無差別テロがあったはずだ。あれは何だったのか。

「二〇一四年三月の無差別テロ事件ですね。犯人はウイグル人の集団だと言われてます」

駅前広場や乗車券の販売所でナイフを使った無差別攻撃が行われたらしい。発表によると、新疆ウイグル自治区に住むウイグル人独立勢力の犯行とのこと。死亡者は警察の五人を含む三四人で負傷者は一四三人、犯人は八人いたという。事件後、八人のうち四人が警察によって射殺され、残った四人のうち三人も裁判で死刑が確定、翌年の三月には刑が執行された。

中国の刑の執行は実に早い。人が多すぎるからこその〝合理性〟が理由なのだろう。それにしても気になるのはウイグル人の漢民族からの評判だ。こうしたことが原因で嫌われていたりしないだろうか。

「事件の影響もあって漢民族の間でのウイグル人の印象ははっきり言って良くないですね。スリとか強盗をする危ない人たちという印象は否めません。少数民族だから進学や就職面で優遇されているということでの反感もありますし」

一九九一年にトルファンやウルムチで会ったウイグルの人たちは親切だったし子どもは可愛かった。日本でウイグルの人たちと話したことがあるが彼らはいい人たちばかりだ。

だからこそこんな凶行を耳にすると私の中のウイグル人像が混乱する。なぜ彼らは凶行に手を染めたのだろうか。中国政府に対し何かアピールしたいことでもあったのだろうか。――。

雨が降っていたし、ともかく疲れていたので、タクシーを捕まえて先を急いだ。

商業ビルやビジネスビルやホテルなどのビルがぽつりぽつりと建っている中、北へ二〇分ほど走ると茶花賓館の前に出た。以前のように人の背丈以上の高さがあるピラミッド型の石積みや、その下の方に横書きの金文字で記された表札が門の前にどーんとあったり、塀に囲まれた敷地内へ門をくぐって中へ入っていったり、といった作りではなく、一〇階建てぐらいのホテルの建物がいきなり歩道に面している。これはどう見ても以前の建物とは違う。やはり移転したのだろうか。それとも関係のない同名のホテルだったりするのだろうか。

茶花賓館の建物の中に入ると、フロントには二人の若い女性がいた。それは女優の黒谷友香に似た背が高くて美しいクールな女性、同様に黒木華っぽい真面目そうで温かみのある女性だった。

ここにいる友人は九二年このホテルに泊まりました。当時とは場所が変わっているようですが、当時の服務員はいますか?」

嶋田くんに聞いてもらう。するとクールな女性は即座に否定した。

「その時代の人はもう誰もいません」と。そのときもう一人いた女性が、ハッという表情を浮かべ、その後、一瞬申し訳なさそうな表情になった。

二人の態度に私たちは首をかしげた。もし別のホテルであれば、「ここではありません」と答えるはずだ。そう答えなかったということはやはりホテルごと、ここに移転したということだ。一方、もし彼女の言うとおり、代替わりしているのならば、もう一人の女性が驚いたり、申し訳なさそうな表情になったりすることはないはずだ。

クールな女性が面倒くさいからと嘘をついているならば、もう一人の女性の態度に納得がいく。機会を改めれば真実がわかるかも知れない。私と嶋田くんと二人、出直すことにした。

ホテルに着いたのはまだ午前中だった。しかし追加料金なしで中に入れさせてもらえた。ビジネスツインが一泊で一泊二三六元(三七七四円)。もちろん当時のドミトリーの価格一〇元×二人分(五二〇円)に比べるとずっと高いが、当時のツインが七八元(二〇二八円)に比べると案外、値段は変わらないし、そこそこ安い。私たちはカードキーを受け取って、まずは一休みすることにした。

私がシャワーを浴びている間だっただろうか。嶋田くんがどこかに行ってしまった。私はひとまず一眠りした。涼しいので九月初めだがクーラーはいらない。

そして彼が帰ってきたかと思うと、すごく軽装だった。

「毎日走るようにしてるんですよ」

彼はこうして旅の途中で毎日の鍛錬を忘れない人らしかった。成都駅や昆明駅で列車の乗り降りをするとき、彼に置いてけぼりを食らいそうになったが、それもそのはずだ。

都市化しつつある石林 石林

午後になって私たち二人は、石林に向かうことにした。石林は昆明から東南東に約一〇〇キロの地点にある。着替えて荷物を準備した後、カードキーを抜いて部屋の外に出た。エレベーターを降りてフロントの前へと歩いて行く。

九二年当時、茶花賓館の一階に行けば日本人をはじめとするバックパッカーがあちこちにいた。ラオスやミャンマーのビザを取得できたり、郊外の観光地である石林へのバスツアーの予約ができたりした。建物の外に出ると「オニサン、チェンジマネー一五〇元」「アナタシシュウドウカ?」とまるでインコのようなかわいらしい、やや早口な日本語で話しかけられたりもした。だが今回、同じ茶花賓館から外へ出ても、彼女たち、路南イ族(サニ族)の人たちは一人もいなくなっていた。いったいどこへ行ったのだろうか。

昆明北駅の近くであるこの一帯は、歩道に段差があったり、日本ではコンビニが流行る以前にあった食料品店や薬屋、ビーフン屋(米線)などがあったりと、私が前回、昆明に来たとき、街のあちこちあったような店がまだこの辺には点々とあった。再開発がまだされてないらしい。

昼ご飯がまだだったので嶋田くんと二人、そのビーフン屋で食べることにした。歩道にまで張り出しているテーブルはほぼ満席だったが、一番手前に二人分、空きを見つけた。注文してから一〇分か一五分して出てきた米線の麺をすすり、スープを飲むと「あ、この街、久々に来た」と直感的に思った。

標高一九〇〇メートルの高地にあることから来る微かな息苦しさ、米線の味と食感。こうした視覚以外の感覚による記憶はなかなか薄れない。再び同じ感覚を味わったとき、全体の記憶を引き出すきっかけとなり得るのだ。

九二年当時、石林へ日帰りで出かけた。早朝出かけて、夕方か夜に戻るツアーだ。私が石林に出かけたのは茶花賓館で切符が手軽に買えたからだ。石が林立している風景に特筆した魅力を感じたわけではない。せっかく近くにあるんだからちょっと行っておくか、とそんな軽いノリで出かけたのだ。

当時、ホテルで切符を買った翌朝マイクロバスに乗って石林を目指したのだと思う。昆明を出発して一時間ほどしてバスは停車。鍾乳洞へ立ち寄ることになった。するとその場所に、茶花賓館の外にいたのと同じ、インコ訛り女性たちが何人かいた。その場では、揚げたジャガイモを売っている人がいたり、「シシュウヤシイネ、オニサン」と言って、刺しゅう入りのカバンを売りつけてきたりした。再びバスに乗って二時間ぐらいして到着した石林には石柱がたくさん並んでいる特有の光景が広がっていた。そこに行くと茶花賓館や鍾乳洞で見た女性たちがさらに輪をかけてたくさんいて、まるでここは小鳥屋かと錯覚するようなうるささで、売り込みをかけられた。

「パスポトイレ一五元」「コレシシュウコマカイ。コチノガイイ」「イラナイノ? ケチネアナタ」

しつこい彼女たちを振り切って、しばらく進むと民族衣装を着た若い女性ガイドが現れた。「アナタガイドイルカ?」と聞かれた。その女性ガイドといい、別のガイドといい、癖はあるが早口だけど充分に伝わる日本語だった。

このようにサニ族の女性たちは日本語が大変に上手で、しかも明るくて人なつこかった。彼女たちのことを思い出すだけで、ほっこりとした気持ちになる。

石林がいいのは、彼女たちが自主的に、自分たちの村の一部を公開し、案内しているような雰囲気があったからだ。観光地化は当時すでにされてはいたが、サニ族の人たちの屈託のなさが、平穏な村の暮らしを乱しているんじゃないかというかすかな罪悪感を打ち消してくれた。

そんな石林だけに、再訪する機会があればぜひ再訪したいし、サニ族の女性たちにまた会いたいと思っていた。

そして今回、再訪することになった。せっかくならば石林を回るだけではなく、一緒に写真を撮った人たちと再会したい。それに備えて持ってきたのは二枚あった。石林の手前で立ち寄った鍾乳洞の中で民族衣装のおばさんと撮ったカット、石林の入口で撮った二〇歳前後の若い日本語ガイドとのカットだった。二人とも名前も住所もわからないが、小さな集落だけに会えるのではないか。

少しでも時間を短縮したいので高速鉄道で石林まで行くことにした。この路線は二〇一六年にできたばかり。昆明とベトナム国境に程近い南寧まで走っている。その途中、石林西という駅に停車するのだ。昆明といっても高鉄が出発するのは昆明南駅という駅で、そこまでの移動時間は一時間もかかるらしい。

この地下鉄は二〇一二年に開通したばかりというから、これもまた新しい。総延長はまだ一〇〇キロほどだが、今後は延伸されるらしい。ちなみに、地下鉄と高速鉄道、どちらも他の都市同様、X線検査が義務づけられていた。

昆明の北の端から昆明南駅まで、地下鉄に乗っていった。昆明南駅までの駅の数は二〇以上。半分以上の行程を過ぎると、列車は地上に出てきた。車窓には新しい二〇階建てほどの高層アパートで埋め尽くされた一帯が見えてきた。「また開発か」。誰が住むのかもわからない真新しい建物が林立する、見かけ上の発展した風景。昨日の午後から今朝にかけて、成昆線でこの国の貧困を垣間見たような気がしたばかりだったため、そうした都市の発展を見ても正直、うんざりした。

昆明南駅から石林西駅までは初期型の高速鉄道である和諧号に乗った。時速二〇〇キロほどと、上海~北京、北京~天津に比べると遅い。ビックリしたのが片道一八元(約三〇〇円)という、あまりにも安い運賃だ。というか安すぎる。

約二〇分後、高速鉄道は石林西駅に着いた。ややこじんまりしているが、やはり空港のような建物だ。駅の外に出てみると、だだっ広く舗装され、まっさらな状態にされた高地の駅前広場があり、そこは閑散としていた。また大規模開発だ。

そんなとき洋服を着た五〇歳ぐらいの男性が我々に話しかけてきた。「タクシーはどうか」と。

客引きの言葉を聞いて、私たちは話し合った。

「他に車はいなさそうだね。どうしようか。バスにするか。タクシーか」

そんな風に私が嶋田くんと日本語で話しているのを聞いて気がついたのか、客引きは突然、「コンニチハ」「アリガトウ」などとカタコト程度の日本語で話しかけてきた。この人なつこさと日本語力はもしかして、と思ったら案の定。彼もまたサニ族の一人だった。

「三〇元でいいよ」

値段が高いのか安いのかはともかく、フレンドリーな態度が気に入って、彼にお願いすることにした。(後でわかったが彼の言い値は半値以下だった)。

私たちがセダンに乗り込むと、彼はエンジンをかけ、ゆっくりセダンを始動させた。石林西駅から石林風景区までは約三〇キロ、タクシーで四〇分ほどだという。

石林風景区へ向かう行く道すがらは、舗装こそされていたが、沿道に集落はなく、かといって雲南に特徴的な照葉樹林で覆われているわけでもない。なだらかな坂が続く退屈な道だった。なので運転手とは話をしながら道中行くことができた。

――二六年前にやってきたんですが、いつから運転手やってるんですか。

「当時も運転手ですよ。あのころは日本人のお客さんが多かったよ」

ミラー越しに見る彼の顔は、当時を知る世代特有の過去を懐かしむ表情を浮かべていた。

「この人知ってますか?」と言って写真を何枚か見せる。すると、「このおばさんは見たことある」と鍾乳洞内の写真について言うではないか。

「連絡先は知らない。石林の中の記念撮影地点にいる衣装屋のおばさんたちに聞けばわかるよ」

風景区に近くなると、両側が五階建てぐらいのビルが並び始めた。屋根が三角屋根になっているが、ホテルか住宅、それとも別荘だろうか。商業施設やバスターミナルもある。これら作り始めた家々はそのうち石林西駅まで繋がって、集合住宅で埋めつくされたりするのかもしれない。でもそうした〝発展〟はサニ族にとって嬉しいことなんだろうか。そんな意地悪な発想が浮かんできた。しかし私が日本人だからか、空気を読みすぎて、タクシー運転手にズケズケと質問することを躊躇してしまった。