世界最速で発展した都市 昔と今[2018年/深圳編その1/中国の高度成長を旅する#28]

爆発する人口、発展する景色 深圳

翌日の午前一〇時に宿を出てから、深圳行きの高速鉄道に乗り込むまでに、四時間近くもかかってしまった。というのもチェックアウトしてから広州南駅で切符を入手するまでにずいぶん手間取ったからだ。宿のある場所から広州南駅まで地下鉄に一時間乗ったり、地下鉄の改札から有人切符売り場まで一〇分以上歩いたりということは折り込み済みだった。しかしその後の展開を読めていなかった。

有人切符売り場に辿り着くと、あり得ないぐらいにごった返していた。売り場の窓口は三〇ほどあるだろうか。そのうち閉鎖されていない窓口すべてが一〇数人ずつも並んでいた。

これにはゲッと思った。それでも腹をくくって、販売/引換用の窓口に並んだ。三〇分ぐらい順番を待ったのだが、間に合わなかった。自分の番が回ってきたとき、予約していた便はすでに発車してしまっていた。ごった返しているためか窓口の女性は態度がささくれ立った物言いをいる。彼女は不機嫌そうに言う。「「改签」(切符変更用窓口)へ行って」と。

ガッカリしつつも、窓口の言うとおり、「改签」に並び直す。再び三〇分ぐらい並んだだろうか。ようやく順番が回ってきたと思ったら、今度は別の拒絶をされた。並んでいる客用のモニターが購入可能な便の一覧から「就餐時間」という文字へと変わった。ガラスの向こうで座っていた窓口の女性は食事のために席を立ってしまったのだ。

「なんだそりゃ」と少々むくれながら、三度目は別の「改签」に並ぶ。さらに約三〇分待つ。番が来ると、今度はさらに別の拒絶をされてしまった。

「この切符は一度予約を変更しているので、二度目の予約変更はできません。無効だから最初から買い直して下さい」と言われてしまったのだ。それを聞いて「しまった。やっちゃったなあ」と自分を責めた。余裕を持って乗り込もうと思った私は、向かう途中の地下鉄の中で、予約していた便の次へ、スマホを使って予約を変更してしまっていたのだ。

「こうなったらとれるまで並ぶぞ。以前みたいに列を乱すヤツがいないんだし、楽勝だ」

そんな風に自分に言い聞かせ、四度目は、販売/引き換え用窓口の列に並んだ。三〇分後に番が来ると私はシンプルに伝えた。「深圳」と。すると、ガラスの向こうにいる窓口の女性は、モニターを購入可能な便に切り替えた。私は画面を見て、安堵した。モニターの一番早い便を指さした。パスポートを提示し、代金を払った。そうやってなんとか無事に切符を買うことができた。これにはホッと胸をなで下ろした。料金は一等席が一〇五・五元(一六八八円)であった。

五~一〇分に一本のペースで発車するぐらいにこの便は混む。それだけに駅はごった返す。あまりにごった返すため、窓口の女性たちの機嫌は悪く、対応は雑だった。いくらコンピュータ化が進んでも、その方面へ行く人が多く窓口のキャパシティを越えてしまえば、九〇年代初頭の駅のごとく修羅場になってしまう。それだけ深圳方面へ行く人が多いのだ。

一九七九年に改革開放が始まった際、深圳の人口は三一・四一万人だったのに二〇一七年時点で約一二五三万人にまで増加したという。しかも毎年五〇万人以上のペースで人口は増えている。上海と北京という二大都市を抜き、近々、中国一の人口を誇る都市になるのだといわれている。すさまじい勢いで膨れ上がる深圳という都市の勢いを深圳に到着する前から感じてしまった。

そのような九〇年代初頭さながらの切符入手の苦労を経て、私は高速鉄道に乗り込んだ。いざ出発すると早かった。乗り込んだ和諧号は同路線最速の二九分とまでは行かなかったが、深圳北駅にはそれでも五一分で到着した。途中の景色は見違えるよう。車窓のすぐそばに田畑が広がっていても遠くにはビル街が見えた。そして到着するかなり前からビルが林立するようになったのだ。

深圳北駅の高速鉄道の改札を出て、一旦、外の見える地上階へ出た。コンコース通路を行き交う人々の服装はすっかり垢抜けていた。しかも、他の都市に比べて圧倒的に若い。男性の平均年齢は二〇代、女性もやはり二〇代が多いだろうか。男性はカジュアルな恰好をしたインテリっぽい人が目立つ。Tシャツにカジュアルなズボンにスニーカー。女性はというとハイヒールにパンツスーツというファッションで闊歩するやり手の会社員がいたり、ベビーカーを押している母親がいたりする。教育をしっかり受けた層がこの街の主流なのだろうか。九〇年代とはあきらかに人びとの顔が違う。

そこからエレベーターで地下鉄の改札へ。券売機で切符を買って、X線や金属探知機を通るのだが、ここでも乗り込むまでに、長蛇の列になっていた。広州南駅の売り場でも感じていたことだが深圳は人が多い。

地下鉄一号線で中心部にある崗廈駅へ向かう。予約していたカプセルホテルがあるからだ。駅のホームに出るとホームドアがついていた。この路線は二〇〇四~二〇〇七年までなかったらしいから、新しい分、ホームドアを設置しやすかったのかも知れない。

深圳北駅から崗廈駅までは一六分。車内で聞こえてくる言葉は広東語ではなく主に北京語だった。そのことからも、深圳はいかに移民が多いのかがよくわかった。

改札を出たとき、私は首をかしげた。「えっこんなに簡単に来ちゃっていいの?」と。前回、遭遇した広州~深圳間の検問を経ないまま、そのまま街に出てしまったからだ。

九二年に来たとき、私は広州から深圳まで、乗り合いバスで向かった。中心部に入る手前には検問があり、そこで一度、全員が降ろされ、中国人は許可証、外国人はパスポートの有無を確認された。深圳の中心部は当時、中国本土と香港の間にある緩衝地帯であった。密貿易や違法労働者の流入をふせぐため、事実上の国境を設け、本土からの人や物の流入を厳しく制限していたのだ。当局は八四・六キロ(一三六キロという説もある)に達する鉄条網が張り巡らさせたり、武装警察を配備し厳しい警備体制を布いたり、本土から深圳に入るための検問を十箇所ほど設けたりした。

当時、私は検問のうちの一つを通ったのだった。そこから一〇キロほど(少なくとも五キロ以上)は使われていない空き地が大半で、ところどころ大規模な工場もあったのだと思う。浜道大道という大通りらしきその道路の、何もない光景の後、こじんまりとした都心の風景が段々とあらわれるようになった。

それまでの空き地の風景との違いようにあっけにとられているうちに、乗り合いバスは目的地に到着した。広州を出発して約三時間後の午後三時ごろのことだ。そこは香港との国境に程近い、深圳の中心部、深圳駅というところ。車を降りると一九八五年に竣工した五三階建ての国貿大廈をはじめ、立派な高層ビルが立ち並んでいて、それまでの空き地ばかりが広がる一帯とは別世界。立派なのはまだごく一部で、繁栄といっても見かけ倒しだと思った。

当時の中国は、ざわついて汚いのがデフォルト。しかしだ。ごく限られた世界とはいえ深圳の中心部は異質な近未来的な光景。それを見て何だか気持ちがざわついた。

「こんな中国見たくないよ。さっさと香港へ抜けよう――」。

そんなことを考えて、私は深圳駅で一番早く出る香港行きのバスの切符を買った。香港行きのバスが出るまでの二時間、私は中華ファストフード店で時間をつぶしてから香港へ向かった。ほとんど動いていないので、何も見ていない。というか見る価値をそのときは感じなかった。

それから四年半後の一九九七年三月、私は香港経由で深圳を再訪している。そのときは街をしっかり歩いているので、少し紹介したい。

深圳駅前は人がさらに増えていた。工場労働者だろうか。品質の悪いカバンを手に立ち尽くしている地方出身者がいたり、よからぬことを企んでいそうな怪しげな輩がいたり、または人混みの中を排気ガスを撒き散らしてブンブンと走る小型バイクに驚かされたり――駅前は混沌としていた。

繁華街に出ると、新宿のような摩天楼が延々と続くようになる。ビルの一階部分にはマクドナルド、ウェンディーズ、ケンタッキーといったアメリカのファストフードチェーンの店があったり、イタリアブランドのブティックがあったりした。ダブルのスーツをシックに決めたサラリーマンとランニングシャツの肉体労働者らが歩道に混在し、セカセカ忙しく歩いていた。

私が深圳を訪れるほんの二週間前に亡くなった鄧小平。広い道路のある交差点には彼の顔写真とともに「堅持党的基本路線一百年不変」と記された巨大な看板が地面に設置されていた。その前の交差点を人民自転車の後輪にポリタンクを左右一つずつつけて走るガテン系のおじさん、黄色いジャケットにパンツという強気なファッションの女性の乗った自転車が横断していく。車はそこそこ通っているが渋滞するほどではない。それよりは道幅の方が勝っている。

一旗揚げるためにやってきた地方出身者のギラギラした欲望と次々建てられる高層ビル群、ポリタンクを積んだ自転車と舗装された広い車道、ランニングシャツの肉体労働者とマクドナルド……。九七年三月の深圳は、民衆の貧困と未来的な建物が同居する、両極端が共存するつかみどころのない世界だった。

九〇年代の深圳はインフラ整備が猛烈に行われるとともに、二六八・〇二万人(一九九二年)から五二七・七五万人(一九九七年)と人口が倍増する激変の時期であった。九〇年代の中国はどこも激変したようだが、深圳は最も変化した都市だった。まさに改革開放を牽引する象徴のような都市だったのだ。

激変し続ける深圳が最も変わった時期だけに、その激動は個人の記憶にもしっかり残っている。成都在住のアラフィフの女性、胡さん(仮名)は当時のことを嬉しそうに話した。

「(四川省から)深圳へ移り住んだのは一九九二年かしら。正確にいうと、移り住んだのではなくて、出稼ぎに近い形でしたけどね。というのも私が大学を卒業した九〇年ごろ、大学を卒業すると政府が就職先を決めてたんです。それで地元、四川省の電力会社に就職させられていたの。それから何年もしないうちに、深圳に行ったのよ。働くためにね。二二歳の頃ね」

当時、個人档案(自分は見ることができず、所属する組織の上司だけが書いたり、後で読んだりできる)というものが働く場所にあることが必須だったため、通常の方法で胡さんは他の場所へ働きに行くことなんてできないはずだ。

「私が働いたのは深圳に進出している香港企業(広州との合弁)だったの。その会社は個人档案を必要としなかったので、労働契約書だけで働けたんです。つまりは、就職先に個人档案を残し、一応在籍したままで、深圳にある香港資本の道路会社で働き始めたというわけ。当時、この方法で深圳に働きに行った大卒の人は多かったようね。香港資本の合弁会社だったので給料は良かったわね。四川の職場が月に二〇〇元(五四〇〇円)だったんですが、深圳では毎月四〇〇〇元(一〇万四〇〇〇円)もらえました」

現在、胡さんは、嶋田くんのほか外国人に中国語を教えている。彼女は、颯爽とした雰囲気の、目鼻立ちの整った美人で、年は私と同世代。通訳の嶋田くんに紹介してもらい、九〇年代の思い出話を聞いたところ、たまたま深圳の話になった。

私が「お綺麗だからモテたんでしょ」と胡さんに水を向けると、嬉しそうに笑い、そして続けた。

「社員一〇〇人のうち女性は五人だけだったのですごくモテました。社員全員にデートに誘われてましたし、接待要員としても会食する機会が多かった。なので働き始めて三ヶ月で七・五キロも太っちゃいました。当時はよくディスコに行きました。香港のヒット曲、CHACHACHAで踊ったものよ」

CHACHACHAとは一九八六年にヒットしたドラマ「男女七人夏物語」の主題歌。石井明美が歌ってヒットさせた曲が六年たって、深圳で流行っていたのだ。他にも安全地帯や吉川晃司など、二本の歌謡曲のカバーが香港を経由して、深圳で流行っていたのだ。

現在は教育ママとして子育てにも励んでいる胡さん。そんな彼女のイケイケだった若き日の想い出をはからずも聞いたのだった。九〇年代半ばといえば、日本ではバブルがはじけ、阪神大震災や地下鉄サリン事件が起こり、世の中のムードをどん底にたたき落とされた時期だ。そのころ中国はまだ、発展の端緒についたばかりだったが、話を聞く限りでは、バブルよりももっと前の、都市のインフラがすさまじい勢いで整えられていた昭和三〇年代の東京や大阪に似ていたのかも知れない。

話を二〇一八年の深圳に戻そう。

地下鉄の改札を出たところから階段を上って地上に出る。すると二、三〇階建ての商業ビルで道の両側が覆い尽くされていた。それでいてその一角には中華街の入口にある中華門のようなものがあった。地面に目を移すと、片側六車線という広い道路があるのに乗用車で埋まっていた。歩道には歩きスマホしている若者が歩き、電動スクーターが無音で近づいてきた。そのような近未来的かつ東洋文化がハイブリッドされた未来都市的な風景が広がっていて、そうした上海以上にブレードランナーっぽい風景に私は圧倒された。

歩いている人たちはやはり垢抜けていて、しかも若い。エルゴベビーかその手のだっこヒモで赤ちゃんを抱っこしていたり、ベビーカーを押したりしている二〇~三〇代の女性がそこかしこにいたり、やはりそれぐらいの年齢の知的な雰囲気の男性が歩いていたりと、街の平均年齢はやたらと若く、しかも能力のありそうな人が多い。インフラ整備は一段落したのか、以前のような建設労働者はいなくはないが、それほどは見かけない。以前のような自転車で移動する人はいなくなり、そのかわりここ数年で中国で爆発的に流行ったというオレンジや黄色など、同じ色で統一されたシェアサイクルの駐輪場がそこここに目立つ。監視カメラがそれこそ五メートル、一〇メートルに五個、六個、歩道や車道を見下ろすように設置されている。

中国にやってくる前、街中の防犯カメラを利用し、赤信号で渡ったらすぐに顔と身分証明番号をマッチングして、しょっ引くというハイテクかつ監視社会がハイブリッドされた社会になっているといった記事を読んだばかりだったので、膨大な数の監視カメラをみつけ、私はドキドキした。そのようにして歩行者を観察しながら歩いていると、後ろから前からと予測不可能な方向から電動バイクが無音で近づいてきて、危うくひかれそうになってしまった。

予約していたカプセルホテルに到着、荷物を降ろして一休みした。夕方になって、私はタクシーを拾って、一路西へ向かった。地下鉄で移動すると景色の変化が確認できない。なのであえてタクシーにしたのだ。向かったのは錦繍中華(中国民俗文化村)というテーマパーク。

浜道大道という片側六車線はありそうな大通りを通る。沿道には二〇~三〇階建ての新しい集合住宅がほぼ途切れることなく続いていった。ときおり公園の緑を挟みながら、一〇キロほども延々と。

乗っていたタクシーの後部座席から、助手席の運転手登録証が見える。それによると一九九五年登録したとあるから、ずいぶん古株らしい。

そんな彼に信号待ちのタイミングで切り出してみた。一九九七年の深圳の地図を見せながら、カタコト中国語で質問してみたのだ。

「一九九七年当時、タワーマンションはあったんですか」と。すると彼は言った。

「没有没有! 今みたいに住宅はなかった。どこも建設前の空き地が広がっていたんだよ」と言って、ニッコリと笑った。

ビルがずっと続く

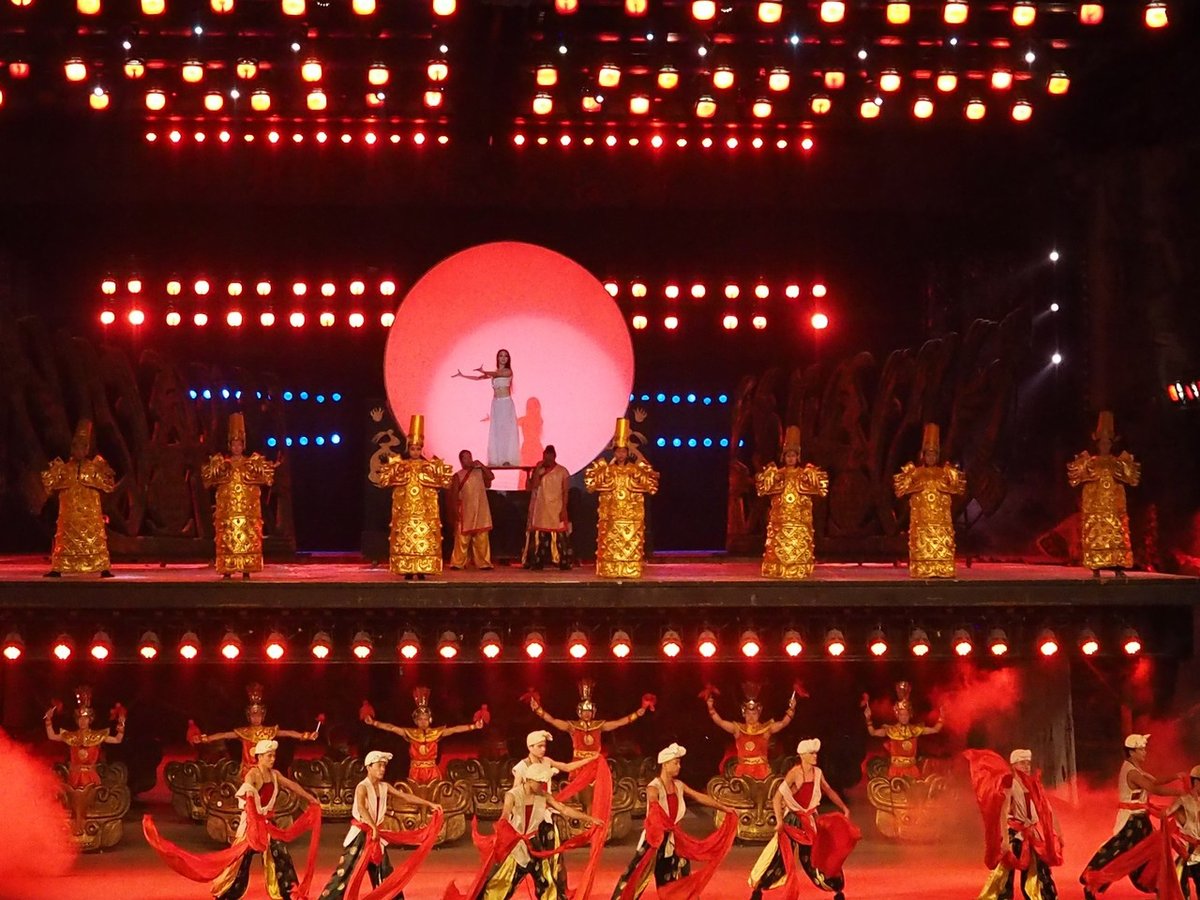

民族文化村のショーはすごかった。

共産党に寄り添うIT企業 深圳

翌朝、私は現地在住の日本人に深圳を案内してもらうことにした。同行してくれるのは現地でスタートアップ(新興の電子機器製造会社)を経営している鈴木陽介さんだ。彼にお願いすることにしたのは、彼が深圳を拠点に起業し、経営している面白い人物だからだ。

中国はここまで経済発展してきたのならばチャンスを求めて中国へ行って来る人がいるんじゃないか。もしいるならば、そうした方こそ、現在の深圳のすごさをよく知っているはずだ――。

条件にマッチしたのが鈴木さんだった。ちなみに彼を見つけたのはやはりトラベロコだった。

午前九時、カプセルホテルまで来てもらった。鈴木さんは、やせ形の快活そうな男性。年齢は三五歳というから、成都~雲南と案内してくれた嶋田くんと同世代。彼は深圳で起業し、IoT(モノのインターネット。家電などあらゆるものがネットに繋がることで生まれる新たなサービス)技術を生かした物づくりに励みつつ、深圳の〝最先端〟を体感しに来る日本人をこうしてときどき案内しているのだという。

鈴木さんと二人で福田区から一路西へ向かった。案内してもらったのは、深圳南山科技園(深圳科学技術パーク)という深圳の最先端地区であった。ここまではタクシーで三〇分以上、その途中、昨夜通りかかった錦繍中華(中国民俗文化村)の付近を通過したが、沿道はやはり建物が建ち並んでいてすっかり開発し尽くされていた。

鈴木さんの話す深圳は私が抱いていた九〇年代の深圳とはまったく違ったものだった。

「深圳はハードウェアのシリコンバレーと呼ばれるところなんです。中国にはあらゆる部門のサプライチェーン(設計、認証、基板実装、部品調達、組み立て、物流)が強固に存在していて、広州は大規模な自動車のサプライチェーンがあり、深圳には中小の規模からなる電子部品のサプライチェーンがあります。深圳にはハードウェアのエコシステム(企業間の事業連携協業)が発達していますから、すぐに開発し、量産化するまでの環境が揃っています。深圳にはもともと住んでいる人がほとんどいない移民の街ですから、新しい者を受け入れる自由な雰囲気があります。中国国内はもちろん世界中から物づくりがしたいハードウェアの開発者たちが集まってくるんです」

鈴木さんの言っていることがピンとこなかった。まだ空き地だらけだった深圳が、世界の工場となり、今やハードウェアのシリコンバレーと呼ばれるようになったことの実感がわかなかったからだ。ピンとこないという意味では彼の方も同じだった。私が「九二年当時、深圳は空き地だらけだったんですよ」と言っても、「話には聞くんですが」と言ってうまく話が繋がらないのだ。

三〇分ほど移動し、南山区の科学技術園エリアへと入っていく。まわりは高層ビルが並んでいて、生活感がなく、無機質なところだった。九二年に広州からバスで深圳へ向かう途中、この当たりは通っているはずだ。だが当時、もちろんこうしたものはなかった。

「このエリアは深圳科学技術園といいます。ハイテク研究開発、ハイテク企業の育成、人材の吸収と育成を目的として計画され、設置されました。敷地面積は七〇・六万平方メートル、建築面積は三〇〇万平方メートルだそうです」

二〇〇一年に完成したのだという。二六年前、私が通ったとき、確かにここにはなるほど、何もなかった。

この地区でまず案内されたのはは無人コンビニだった。アメリカ発のネット通販最大手AMAZONが始めたAMAZON GOという無人のコンビニ。鈴木さんが連れて行ってくれたのはその中国版であった。こうしたサービスは二〇一八年の夏時点で日本にはまだない。

科技園地区の高層ビル街の一角にその無人コンビニ、WELL GOの建物がひっそりと置かれていた。中国語では〝24小时无人便利店〟。東京都内の最近だと駅のホームや改札外に見る、小型コンビニぐらいの大きさの店舗だ。キャンピングカーを一回り大きくしたらこの店ぐらいになるだろうか。アメリカのAMAZON GOが映像を見る限り、町のスーパーぐらいの大きさがあるのに比べるとずいぶんと小さい。

建物の向かって右端側面にドアがある。入口のガラス戸にはQRコードのシールが貼られていて、それを鈴木さんにスマホを使って読み取ってもらい、運営側に送信してもらった。遠隔操作されているらしく、すぐにロックが解除された。

中に入って左を向く。すると左側(窓側)にはカップ麺、右の中央棚にはコーヒーメーカーがあった。数メートル奥の突き当たりには缶やペットボトルからなるドリンク用の冷蔵棚が見えた。そのほかお菓子類などの食品が売られていたり。日用品が売られていたりした。公共料金の払い込みやイベントチケットの購入、宅急便の受け付けはできないが、食べ物(約三〇〇種類あるらしい)の購入という最もニーズのある基本的なことはこれで十分だ。しかし、私は一人では購入ができない。

「中国の銀行口座を持っていないと電子決済の利用登録ができません。なので私が代わりに購入しますね」と鈴木さんは言う。

「わかりました。ではお願いします」と私は鈴木さんに返事をして、たまたま目に付いたエナジードリンクを選び、購入終了。決済して外に出ることにした。

突き当たりの冷蔵棚から中央棚の裏側を通り、数メートル歩くと、進行方向正面にある自動ドアに突き当たった。その表面に貼られたドアを開ける鍵となっているQRコード、それを鈴木さんにスキャンしてもらう。支払金額を確定すると奥のドアが開き、目の前にATMのような操作端末が現れた。端末の操作画面に表示された合計金額を彼が確認、確定ボタンを押す。するとチャリンという音がした。彼のWeChatペイからの引き落としが完了したらしい。カチっと出口のドアが開く音がしたので、私たちは外に出た。中にいたのは五分ほどだろうか。

人件費がかからないためか値段はおおむね安く設定されていて、レッドブルは六・五元。ちなみにすぐ近くの有人店舗だと七・五元だという。遠隔操作・監視の手間はかかるが、有人で客対応する必要がない。そのことでコストが圧縮できるのだろう。

鈴木さんに現金で代金を払うと、私はレッドブルをさっそく飲み干した。過剰に甘い飲み口と強い炭酸成分が私の気分をアゲアゲにする。気分を良くした私は鈴木さんに言った。

「無人コンビニいいなあ、なんだか未来っぽいですね」

無人=便利、無人=先進的、または未来的=かっこいい、という考え方自体、アナクロなのかもしれない。無人コンビニにしろ電子決済にしろ、果たして便利かというとわからないわけだし。ただ未来的というイメージは魅力的だ。それは間違いないことだ。

無人コンビニから歩いて一〇分足らずのところに、アリババ(阿里巴巴)の深圳の拠点となる阿里巴巴大廈という四つビルから構成される建物があった。本社は上海の近くの杭州にあるため、ここは拠点に過ぎないが敷地が広い。地上階にはALIBABAとロゴがあったり、ダイキンのキャラクター、ピチョン君に似たマスコットが置かれていたりする。

「アリババの本社は杭州にあってこちらは拠点ですね。あのマスコットはタオバオ(淘宝)のマスコットということで中国では有名ですよ」

アリババといえば中国最大のショッピングモールであるタオバオ(淘宝網)や天猫(Tmall)、スマホ決済最大手であるアリペイ(支付宝)といったサービスをやっている中国で最も成功したIT企業のうちのひとつ。二〇一八年一月時点で時価総額は約五五兆六九〇〇億円と世界第八位。その流通総額はアメリカのウォルマートやコストコ、フランスのカルフールを越え、流通・小売企業としては世界一となった。しかしそんな繁栄ぶりの割には日本では、アリババのことはあまり知られていない。私自身、ピンとこない。それもあってかあまり興味を抱けなかった。

私は建物の外観とマスコットだけを撮影すると、「次に行きましょう」と鈴木さんを急かした。

阿里巴巴大廈から北西方向へタクシーで一〇数分、進んだところにはもう一つの中国の巨大IT企業であるテンセント(腾讯)の拠点、騰訊濱海大廈の前にやってきた。

「テンセントは今や世界の五大企業のひとつなんですよ。時価総額ではすでにFacebookを抜いていて(注:二〇一八年一月時点の時価総額は約六四・五五億円)、Google(登録名はアルファベット)、Apple、Amazon、Microsoftと肩を並べています。これらのビルは二〇一七年竣工で、一つは三八階でもう一つは五〇階建てだそうです。この中には約二万人が勤務しているという話もあります」

二つのビルは途中、通路で繋がっていて、面白い形をしている。動きのあるその形はまるでマクロスかイデオン、つまり巨大な戦闘ロボのようなのだ。ビルの入口にはカフェがあって、テンセントのビルとの間を行き来している人が目に付く。社員証を首から提げている彼らはテンセントの社員らしい。ポロシャツにチノパンといった感じでカジュアルだが、いかにも精鋭揃い。しかもその年齢は二〇~三〇代といかにも若い。自由で能力が高く若い人材が集っているのはシリコンバレーの企業、特にGoogleと同様だ。

この会社のサービスは今回の中国旅で直接・間接的にいろいろと利用していた。中国旅行中、上海でお世話になったやまださんや、成都の嶋田くんといった通訳の人たちが使っているのを間近で見たWeChatPay(微信支付)、通訳の人たちと連絡するのに使ったSNSであるWeChat(微信)のほか、成都の人探しで使ったQQというSNSもこの会社のサービスらしいのだ。

そのほかこの会社は、ゲームの世界では世界で一番の売り上げを保っていたり、ハリウッドの映画制作に関わったり、AIの研究開発をしたりしているし、アリババ同様にシェア自転車にも参入しているという。

アリババとテンセント、この二大企業は、中国のあらゆるITサービスに進出している。それは旅をしていて、よく理解ができた。しかしその二大企業が、GAFA(Google、APPLE、Facebook、AMAZON)という四大IT企業に肩を並べるほどの、大企業だということはどうも信じがたい。すると鈴木さんは急成長した決め手となった出来事について言及した。

「Google、Facebook、Twitter、LINEは以前、中国でも普及していました。しかし今はどれも使えません。いつかというと、LINEが二〇一四年の六~七月に突然使えなくなったのは覚えていますが、ほかもそれぐらいでしょうか。仕方がないので、中国でのサービスを使わざるを得なくなりました。それがBAT(Baidu(百度)、Alibaba(阿里巴巴)、Tencent(腾讯)の躍進に繋がったと思います」

たしかにGoogleはBaidu(百度)が補完している。検索エンジンである百度、グーグルマップの百度地図がそうだ。個人向けECサイトのAmazonは撤退こそしていないがアリババの天猫が約六割なのに対し、Amazonは一%行くかという惨状らしい(二〇一九年七月に撤退)、TwitterはWEIBO(微博)だし、LINEはTencentのWeChat(微信)やQQがその役割を果たしている。

前述したとおり、金盾という検閲システムがあり、共産党批判や卑猥な言葉がそのサイトやメッセージにあると遮断される。GoogleやFacebook、Twitterといったサービスは外国のサービスだから検閲しようにも抜け穴が多い。それを防ぐため外国製のアプリやサービスが普及した時点で、同等な機能を有する国内向けのサービスに置き換え、検閲をより万全なものにしたのだ。

しかしだ。サービスをドメスティックなものに置き換えたからといってそれだけで世界的な企業に成長するだろうか。首をかしげている私を見て、鈴木さんは言った。

「中国は人口が多いので、国内向けのサービスだけで充分利益を上げられますし、ビックデータだって集めやすい。だから成長するんですよ」

中国はインドと並び世界でも飛び抜けて人口が多く、しかも急激に経済成長してきた。そのために先進国にたいてい普及しているものがなかったりする。そこに商機があったし、それを生かしたからこそ、二大企業は世界有数の大企業になり得たのだ。

例えばスマホによる決済がそうだ。クレジットカードや銀行振り込みが普及していなかったり、偽札が多かったりしたためにスマホによる電子決済が一気に広がったという。そのほかの分野でもITが中国人の生活の在り方を一足飛びに変化させたのだ。そしてそうした中国国内のIT技術の発展で得たノウハウが、今度は世界へと進出し、影響を及ぼすようになってきた。

「なるほど」と感心して騰訊濱海大廈を見上げた。すると鈴木さんは言った。

「ビルの反対側を見てもらえますか。〝跟党一起创业〟と書いてあります。日本語で言うと「党と一緒に起業しよう」という意味です。中国で党といえば事実上、共産党しかないので「党」という説明だけで事足りるんです。隣の建物は共産党の党員養成所です」

立体物はかわいい字体で記されていて、文字の背後には、二頭身のかわいいマスコットが寄り添っている。マスコットは二人並んでいてそのうちの一つは顔をはめて記念撮影ができるようになっていた。

党員養成所はコンクリートがむき出しの二階建て。壁面にはガンダムのような戦闘用ロボットの絵が記されていたり、建物正面の電光掲示板にはフラミンゴの絵が記されていて、文化大革命のころの恐ろしい共産党のイメージからはほど遠い、ポップなイメージが打ち出されていた。

「いずれにせよ、この言葉と、テンセントの巨大ビル、共産党の教育施設を一箇所にまとめて見せることで、「みなさんわかるでしょ?」という、無言のメッセージを伝えているのだと思います」

ここでいう「わかるでしょ」というのは、こういうことではないだろうか。「経済的に豊かな生活をしたかったら、共産党の政策に何も言わず従ってね」と。見た目はソフトだが、けっこう強力な〝無言の圧力〟なのではないか。

高度経済成長とともにこの国は、先進的で自由なイメージにかわりつつある。とはいえ言論が抑圧された一党独裁の国であることは間違いない。

アリババやテンセントという巨大IT企業が提供するアリペイ(支付宝)やWeChatPay(微信支付)といったサービスを国民に提供して得た支払い履歴や資産状況、学歴や趣味といった情報、WechatなどのSNSに記された発言内容といったものが共産党に渡され、本人が知らないところで、当局に監視されているという可能性もある。もしかすると国民は常に共産党の掌の上で泳がされているのかもしれない。

アリババの社長(当時)、ジャック・マー(馬雲)氏は二〇一七年一月のダボス会議(世界経済フォーラム)でこんなことを発言して、波紋を呼んだ。

「芝麻(ジーマ)信用の評価点数は恋愛の必要条件となる。彼女のお母さんは『娘と付き合いたいなら点数を見せなさい』と言うだろう」(週刊東洋経済2018年12月1日号より)

芝麻信用とはアリペイの利用によって得られる支払い履歴や、資産状況も学歴や趣味といった情報を点数化したものだ。こうした発言は一民間企業のトップの発言に過ぎないのだから、さほど気にする必要はないのかも知れない。

実際、国民は監視されている可能性について、息苦しさを感じている様子はない。経済的な成長を多くの人は謳歌している。実のところ、私もこの国でウィーチャットをしていても監視されていることをやればやるほどに忘れていったし、窮屈さも感じなくなったのだ。共産党の批判をしないという不文律さえ守っていれば、何でもありのこの国は、案外、日本よりもずっと自由立ったりするのだろうか。