『異邦人』たちの住む街へ[1991年/西安・ハミ・トルファン・ウルムチ・上海編/中国の高度成長を旅する#3]

荒野の中国 西安・酒泉

洛陽の次に向かったのは三〇〇〇年の都、西安だった。乗ったのはバスだ。というのもこの洛陽という駅、始発ではない途中駅。とすると硬臥はもちろん硬座でも席が取れない可能性が高いのだ。中国製のおんぼろバスは午前六時に洛陽を出た。高速道路のない約三六〇キロの道のりを一二時間かけて走りきった。

西安に到着すると、Aはザックを下ろして公衆便所にかけこんだ。便所の入口でAを待つ。するとわらわらと物乞いがやってきて、しつこくまとわりつかれた。ほとんど取り囲まれたような感じ。社会主義国なので本来なら貧富の差がないはずなのに、なぜこんなにたくさん物乞いがいるのか。矛盾しているじゃないか。その原因はここ十年来の経済開放化政策にあると考えていいのだろうか。万元戸という成功者を生む一方、納即から大都市へ流入する現象(盲流)、昼間から仕事もせずにぶらぶらしている青年(侍業青年)が出現したのはどういうことか。

「******」

何を言っているのかわからないが、物乞いたちにお金か食べ物を要求される。しかも何人もいる。どうやって断ったらいいのか、案が浮かばない。困った僕は自分やAの荷物に手を出されないように目を放さないよう、気をつけながら身を固くするしかなかった。

守戦に徹して約三〇分。やっとAがトイレから出てきた。僕は安堵して、彼とともにザックを背負ってようやく歩き出す。すると今度は人力車の客引きたちに取り囲まれ、逃げられなくなった。彼らは、自転車にリヤカーをくっつけただけの簡素な乗り物で、好きなところに連れて行ってくれるらしい。

そのうちの一人である、年老いた人力車引きに声をかけた。じいさんは「どこに行くのか」といったことを聞いてきた。僕らは行き先を告げてから荷物をのせ、人力車に乗り込んだ。じいさんは背中にべっとりと汗をにじませながら必死に自転車をこいでいく。他の自転車にどんどん抜かされていくが、じいさんが必死なので、申し訳ない気がして、降りるに降りれない。それで目的地の宿まで行ってもらったら、自転車の倍の二〇分もかかってしまった。

翌日、体調を崩したAを部屋に置いて、西安の街を一人で観光した。行ったのは、三蔵法師の経典がある大雁塔やその当時、すでに世界遺産に認定されていた兵馬俑などだ。前者は入場して登るのに二元(五二円)で済んだ。しかし後者には外国人料金が設定されていて、三〇元(七八〇円)もした。世界遺産だからってひどいじゃないか。法外な金額に僕は内心、すごく憤慨した。

そこで僕は日本人だとバレないよう何もしゃべらずに、チケットを買おうとした。切符売り場で金額のところを指さすと、人民と同じく一元だったか、格安料金で入場することができた。

外国人料金はホテルの宿泊費、列車の切符など同じ部屋、同じ行き先でも人民の何倍も払わされるというもの。こんな不合理で納得のいかない制度を実施している理由は少しでも多く外貨を稼ぎ、理想的な社会主義国家を建設するためなのだという。だとすれば仮に、今後の経済発展によって日本並みになったとしたら、外国人料金は撤廃されたりするのだろうか。だけどそんなことは、想像もつかない。なったとしても半世紀後とかじゃないのか。

西安からは列車で一気に西を目指した。車内では硬臥に陣取った。同じコンパートメントにはまだローティーンという女の子たちを連れたおじさんがいた。体幹が強そうなしっかりしたあごと細い目というおじさんの顔は、目がぱっちりした美しい女の子たちとはあまり似ていない。彼の娘たちなのか。だとすれば一人っ子政策の中国でなぜ二人以上が許されるのか。かといって会っていきなりそんなセンシティブなことを聞くだけの語学力も、勇気も僕にはなかった。聞くのはせいぜい、自己紹介的なことだけだ。

「我的名前西牟田靖。日本人学生。你的名前?何的工作?」

「李少勇。酒泉精糖的主任」

「可愛的少女達。你的娘?」

「是的。这是我的女孩」

話からするとやはり、李さんの娘らしい。彼らはこれから、甘粛省西北部の酒泉という場所に帰るところなのだという。娘たちも父親に懐いていて、良い親子関係が築けているらしい。

娘さんがとりだした紙のトランプで、李さんと娘たち、僕とAとでプレイをする。カードを切ってひとりひとりに一枚ずつ渡していく。なんだろう。ババ抜きだろうか。

そのつもりでペアになったカードを、窓際のテーブルに置いていく。するとやはりそのようだった。ゲームは一進一退。言葉はしっかり通じなくても、一緒になって、プレイしているとたちまち時間が経っていった。

駅を出ると、ひたすら荒野ばかりが続いた。途中の大きな街は蘭州というところぐらいだろうか。昼は一面の空と荒野、夜は一面の暗闇の世界だ。列車は夜の闇を切り裂いて走り続けた。地球の大きさを思わず感じた。

列車に乗ってから三六時間で酒泉に到着する。僕らは李さん親子と一緒に一緒に降りる。こわばった体がようやく解放できた。

李さん親子とはここでお別れとなった。駅を離れて自宅へ戻ろうとしている李さん親子に「再見!」と言って手を振った。すると、李さん親子も「再見!」と言って手を振ってくれた。一緒に撮った写真は帰国したら必ず送ろう。

『異邦人』たちの住む街へ ハミ、トルファン

酒泉に到着したのは、天津新港に到着してから約三週間後の八月一七日だった。ここまで来れば新疆ウイグル自治区はそんなには遠くない。『あと一息だ』と僕らは自分に言い聞かせて、自身に活を入れ、引き続き転々としながら過酷な旅を続けた。

酒泉からはバスばかり利用した。万里の長城の西端がある嘉峪関、立派な石窟があり映画にもなった敦煌、哈密瓜というメロンで有名なハミ。

敦煌からハミへと通じる四〇〇キロあまりの道のりはひどかった。なんと舗装されていなかったのだ。ゴビタンと呼ばれる砂漠やら荒れ地に次ぐ荒れ地の中を、バスは突き進んだ。その乗り心地はまさに「地獄を極める」という感じだった。車体は跳びはね、窓ガラスが割れる。そして車輪と地面との摩擦のため砂ぼこりが発生し、熱砂が車内を覆った。人間ミキサー状態だ。そんな過酷な土地だからか、民家は一切なかった。なのに途中の乗り降りが何度かあった。乗客たちはどこからやってきて、どこへ向かうのだろうか。

拷問のようなバス旅は十一時間ほども続いた。そうしてようやくハミに辿り着いた。ハミは新疆ウイグル自治区だったがこれといって特徴のないオアシスの町という感じだった。特徴がないと感じるのはそれだけ漢族が多いからだ。唯一良かったのは宿が安かったことだ。バスターミナルにある交通飯店はなんと一泊五元(一三〇円)しかしなかったのだ。

そんなハミに一泊だけして、僕らは朝、トルファン行きのバスに乗った。トルファンまではやはり四〇〇キロあまり。しかし快適さが違った。バスルートは舗装されていたのだ。そのため車体が跳びはねることも、熱砂が入り込んでくることも前日に較べるとずっと少なかった。もちろん窓ガラスが割れるなんてこともなかった。そして夕方には、トルファンに辿り着いた。夕方といってもまだ全然明るかった。中国は北京標準時のみを採用しているため、西へ行けば行くほど、太陽の傾きと時間に誤差が出てくるのだ。実際のところ三時間ほどは誤差がありそうだった。

度重なるひどい乗り心地のバスやな漢民族の群れからようやく解放され、僕とAは宿に到着し、やっと安堵した。泊まったのは吐魯番賓館という、団体ツアーの人たちも泊まる三つ星ホテル。壁には葡萄王と召使いの女二人という構図の不思議な絵が掲げてあった。

外国人の泊まれる宿が制限されている中国では、こうした高級なホテルに多人房(ドミトリー)が併設されていることがままあるのだ。僕らは八人部屋に案内された。朝鮮系とイラン系というアメリカ人カップル。上海に留学中の日本人学生と男女混合の部屋だった。

到着した日の夜は夕涼みを兼ねて、ホテル前の葡萄がたわわに実っている通りをそぞろ歩く。すると、彫りが深くソース顔をしているウイグル人たちの屋台が続いていた。僕が小学生のときに大ヒットした往年のヒット曲、『異邦人』(久保田早紀)が喚起するエキゾティックな雰囲気がここにはあった。僕はあの曲を聴いて以来、ずっとシルクロードに憧れていたのだ。かといって夢が実現したということでの感慨はなかった。あちこちの店でラジカセを使い、音が割れるほどの大音量で民族音楽を流していて、うるさすぎた。

屋台街の途中に幕で覆われたところがあって、幕越しに、ウイグル人の伝統的な歌が聞こえてきた。僕とAは、その漏れてくる歌とひまわりの種をつまみにAとビールで乾杯した。そうやってくつろいでいると店の主人の子供たちが寄ってきた。みんな好奇心旺盛なのか天真爛漫なのか外国人を恐れないのか、単に外国人に興味があるだけなのかがわからないが、寄って来て、ひまわりの種をタダでわけてくれた。

「ええっと。ラフメット(رەھمەت)」

そういってお礼を言うと、嬉しそうにした。僕が持っているガイドブックのウイグル語欄を見たがったので見せてあげた。そうすると読めないはずなのに、子供たちは興味津々の様子だった。

言葉が通じていないのに明るく楽しく、コミュニケーションした。そして最後には記念撮影をしてから、宿へと戻っていった。

「ホシュ(خوش)。ええっと、ヤフシ チュシュ キョルン(ياخشى چۈش كۆرۈڭ)」

それは「さよなら。おやすみなさい」と言う意味の言葉を並べたつもりだった。すると、なんとか通じたようで、子供たちは、

「ياخشى چۈش كۆرۈڭ(おやすみなさい)、يەنە ئوينايلى!(また遊びましょう)」

と返してくれた。

翌日は郊外の観光地を回るつもりだった。朝、まずやることは、どうやって行けばいいか交通手段を探すことだ。ところが探す手間は必要なかった。というのもウイグルの男たちが自分たちの乗り物で行かないかと売り込んできたからだ。

「お兄さん、どこ行くの?」

いきなりの日本語にビックリして男を見ると、まだ少年という顔つきだった。

「ベゼクリク千仏洞、火焔山、高昌古城、アスターナ古墳、蘇公塔とモスクに行こう。このトラックなら安いしたくさん乗れる。高河古城、カレーズ回っても五元追加だけ」などと、彼は完璧な日本語でまくし立ててきた。

「どこで日本語覚えたの」と聞くと、「日本語勉強始めて四年ね」と少しずれたことを言った。

ホテルから出発している観光バスもある。これだと午前午後合わせて、モスクの代わりに葡萄溝を見て三十元だ。だけどきのうホテルで見かけた日本人団体客と一緒になるのは嫌だった。ここまで苦労してやってきたのに、何の苦労もせずに飛行機でやってきた団体客と一緒に行かなあかんねん、と思ったからだ。

Aやほかの日本人バックパッカーと一緒にその乗り合いトラックに乗ることにした。運転するのはこれまた日本語が完璧な兄のオスマン君で、さきほど話していたのは弟でガガビとかいうまだ一七歳の少年だった。彼らが使うのは、日本の酒屋とか農家などがよく使っている、小さな荷台付きトラックで、荷台に座席をとりつけてあって、六人乗りだった。交渉の結果、トータルで二五元(六五〇円)とけっこうな値段となった。

午前中はベゼクリク千仏洞、火焔山といった郊外の名所を回った。そして最後にモスクに行った。しかしここには入れなかった。異教徒だからだろうか。なんか騙されたような気がした。

お昼はオスマン運転手の友達がやっている食堂に連れていってもらった。ここには、すでに食べ飽きた、唐辛子たっぷりの焼きうどんしかない。結局食べられなかった。

午後は交河故城という所に行った。その入り口前でお茶や葡萄を売っているウイグル人親子がいた。ここで僕は何を思ったか一緒に写真を撮ろうとしたオスマン運転手に取ってもらおうとしたがおばさんは逃げてしまって女の子と二人だけの写真になった。

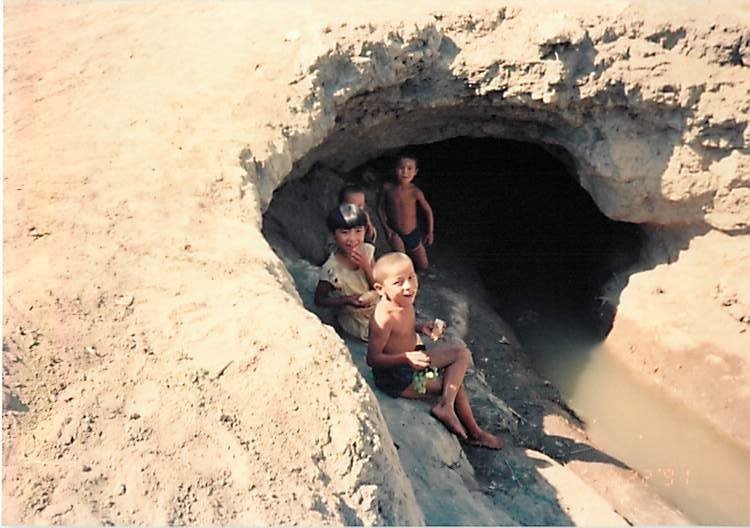

カレーズという半地下の川のようになった灌漑用水では子供たちが水遊びをしていた。近くにはレオナルド・ダ・ヴィンチか仙人かという長い髭をたくわえたウイグル人のおじいさんもいる。

こうした仙人の様なおじいさんが若者の後につかまってバイクの後に乗っている姿を町でよく見掛けた。おじいさんたちは山奥もしくは砂漠の真ん中でひっそりと修業にでも励んでいる方がイメージに合う。そんなおじいさんは家から出てきて、僕を見るとすぐ近寄ってきて握手を求めてきた。そしてそのたわわに実る葡萄の中から厳選して二房も僕にくれた。そしてカレーズの水で洗ってくれた。しかしさっき僕は水が濁っているのを見たのでその場では食べなかった。初対面なのに何故だと思わせるほど親切なおじいさんなのだった。

観光を終えてバザールに行くと絨毯や民族服、ウイグルナイフや香辛料、干しぶどうなどが売られていて、中東のどこかの国に紛れ込んだようで文化圏がまるで違っていた。

次の日の午前中、僕らはロバ車に乗った。Aはこの日、僕と離れて先にウルムチへ行くという。一緒に行動するのは最後だし、ロバ車を見てみたかったので、Aが乗るというロバ車に同乗した。

操縦はオスマン兄弟の友達がやってくれた。このロバ車は荷台がかなり大きく大人が六~八人は乗れそうだった。しかし疲れるのかロバはときどき怠けて動きが遅くなる。そのとき、ロバ運転手は鞭で思いっきりお尻をひっぱたく。するとロバは元の速度に戻る。その繰り返してどんどん進んでいく。そしてどんなに叩いても進まなくなったとき主人は素手でロバの腹などを殴りつけていたまさにスパルタ式。だからかロバの尻には生傷が無数にあった。

そんな運転手の厳しい操縦を見ながらロバ車はゆっくりとトルファンの街を進んだ。このロバ社を使っていると普段は見えない風景と出会うことがある。道端で牛の群れと出会ったり、日干しレンガを作っているおばちゃんに挨拶したり、水汲みの仕事をしている子供たちに出会ったり、目の前を通り過ぎる馬車に乗っている家族に写真を撮らせてもらったり。バイクを運転する若者の腰に後ろから捕まって乗っている仙人のようなおじいさんや、十キロほども離れた街の中心へ行くためにとぼとぼ歩いている親子や、外国人だと見るやバイバイと恥ずかしそうに手を振ってくる子供たち、赤ちゃん独特のゆりかごであやす若奥さん、葬式のために人を満載して式場へ向かっているトラックなどを目撃した。

宿に戻ると昨日までいた日本人達は誰もいなくなっていた。しかし、歌と踊りが催される庭に出て行くと、どこからか日本人バックパッカーたちが集っていた。大学を休学し三ヶ月中国国内を回っている東大生、会社員を辞めて旅行に専念している体のごっつい人ね周りから先生と呼ばれている陽気な青年、青いコンタクトレンズ(当時はほとんど見なかった)をはめている話している内容がぶっ飛んでるOLなど個性的な人たちばかりだった。

彼らとは違和感なく溶け込んで話が盛り上がり一緒に夕食を食べに行くことになった。行った場所はバザールとは別の食堂街だった。彼らはトルファンに一〇日以上いるらしい。僕はそこで味付けゆで卵、シシカバブ、イスラム風ラーメンを食べた。食後にはビリヤードを楽しみ、一回五角(一三円)のファミコンを使ったゲームセンターでプレイして盛り上がった。

スローガンだらけの街 ウルムチ

そして翌日はバスでウルムチへ行くことにした。もうちょっと滞在したかったが、上海に戻るための飛行機または列車の切符のことが心配になったので、切り上げることにした。というわけで午前中、町をぶらぶら歩いてウイグルの人たちの生活ぶりを見て歩いた後の正午前、バスターミナルへ行った。

ウルムチ行きバスは平日に五、六本あり、昼からは一時間に一本の割合で便があった。そんなにたくさん便があるのだ。汽卓には悠々と乗れるだろうと、自由席の切符を買った後、僕はバスを待ちながら、そのように鷹をくくっていた。しかし僕の考えはバスが着くや否や走り出す人々を見て崩れ去った。自由席だからか、もう死に物狂いなのだ。バスの入口が開くと僕やほかの乗客はバスに殺到した。モミクチャになりながら入口を目指すも、激しいタックルに遭って弾き飛ばされた。

そうやって乗り込もうとする度に弾き飛ばされ、気がつくと、バスの出入り口のガラスが割れていた。乗り込めても油断は出来ない。定員以上乗っていると言うことでバスから降ろされてしまった。困った挙げ句、僕はたまたまそこにいた他の日本人旅行者と共謀し、窓から乗り込もうとした。相手に先に乗ってもらい、荷物をのせてもらい、僕が乗り込もうとしたのだ。するとそれを見かけた警備員に引きずり下ろされてしまった。そしてまた僕が乗り込もうとする度に、ずり降ろしにかかられた。無理矢理おろされそうになったとき、僕は手をジタバタさせて抵抗した。するとたまたまガードマンの腹にヒジ鉄が入ってしまった。ガードマンは怒り狂い、腰から下げていた鋭いナイフを取り出そうとした。まわりの人がそのガードマンをとめてくれたから、大事には至らなかったが、命拾いをした。そんなひどい状態ではあったが、まだ良かった。日本人のうち何人かはウエストバッグに入れていたトラベラーズチェック、免許証など貴重品の多くを盗まれたというのだ。

そうした僕らの悪戦苦闘はウイグル人の娘さん二人組の登場によって解決された。彼女らも同じ行き先だったのだが、彼女たちと僕らは団結し、席を確保することが出来たのだ。とはいっても結局違うバスに分乗してやっと乗れたのだ。

ウルムチという街には着いたときはすっかり日が暮れていた。午後二時半にトルファンを出発し、着いたとき午後八時半になっていた。しかしまだまだ明るかった。前述した様に中国の時刻はすべて北京時間をもとにしてある。だから日没はもっと先なのだ。なんと、ここはインドのカルカッタ(現コルカタ)と可じ経度なのだから。

泊まることにした安宿、紅山飯店には部屋はなかった。だが泊めてくれた。とはいえ会議室の前の廊下の雑魚寝で一泊五元(一三〇円)だ。その日は廊下だったが、翌日、翌々日は同じ値段で会議室の中で寝ることが出来た。泊まっているのは日本人バックパッカーばかり。もともと中国を旅行している外国人は日本人が圧倒的に多いがここまで集結しているとは。翌日からウルムチを歩いた。ホテルや官庁などの大きなビルが沢山建っていて、人口は約百万人。その内訳は漢民族とウイグル族が半々だという。

まだ八月末なのに肌寒い。そのせいか、巨大なビル群のせいか、行ったこともないのに街はロシア的だと感じた。前方には万年雪を冠したボゴダ峰がそびえ立ち、背後には山脈がある。そして気候は熾烈を極めている。春と秋は一ヶ月足らずで過ぎ去り、夏は強い日差しが肌を焼き、冬の晴れた日はダイヤモンドダストがきらきらと舞うらしい。僕が着いたそのときは既に夏も終わろうとしており、街を歩いても誰もが長袖の服だった。

ここウルムチはバザールを除いて、ウイグル人の匂いがしない。街自体は漢民族に支配されているのか、ウイグル人を見掛けても、トルファンのように子供たちが寄って来たり、青年たちと挨拶したりという雰囲気はなかった。

ウルムチはスローガンだらけの街でもあった。

「産禁吸烟」(煙草吸うな)、「産禁随地吐峻」(道路にタンを吐くな)、「越停車線罰款」(停車線を越えたら罰金)など日常生活にかかわることについての禁止を呼びかける看板のほかに、「占今防身絶招」「堅持社会主義的思想」(社会主義の考えを守れ)、そのほか「控制人口増長」(人口を抑えろ)と一人っ子政策を呼びかけるものもあった。(その割には何処へ行っても、子供をよく見掛けた)。またこの街独特だったのは「堅持烏魯木斉人」という看板だった。本来ならばウイグル族の方がずっと多いこの街を、力でねじ伏せてでも統治しようということの現れなのだろうか。いかに政府が人民を指導しようと腐心しているか、わかったような気がした。

中国の西のどん詰まりだけにどうやって戻るのかということは大いに問題だった。そこでウルムチ三日目だったか、朝から飛行機の切符を買いに中国民航事務所へ行った。北京行きの飛行一日二便も飛んでおり、当日の切符でなければ、すぐに手に入ったようだ。しかし日本への帰国便が飛ぶ上海への切符は週に四回しかなく、事務所の窓口の人に「八月の切符はもうないよ。」と言われてしまった。八月以内に出発出来ないのなら列車の方が早い。ということで僕は午後から列車駅へ向かう。しかし駅の混雑ぶりを見てメゲてしまった。駅はおろか駅の回りに蟻のように人がウジャウジャいて、しかもその駅は外国人用の切符売り場がない。一度は並んでみたが、何度も弾き飛ばされ、順番が回ってきそうになかった。

僕よりも先にトルファンに来ていたAは二日間並んだがまだ切符はとれていないという。

「二日も並んでるのにとれへんのやろ。こうなったらダフ屋でもなんでも使って帰ろうや」

僕がそう言うと、Aはむっとしながら言い返した。

「絶対ダフ屋は使いたくない。そんなの卑怯や」と言って聞かなかった。

「わかった。帰りは別々で帰ろう」

「そうやな」

僕はAを残して切符売り場を出た。案の定声をかけてきたダフ屋にすがる気持ちで頼んでみた。すると翌日に泊まっていたホテルの会議室までわざわざ持ってきてくれた。

八月二七日の無錫行き特快硬臥、人民料金で二一○元(五四六〇円)のところをサービス料込みで四五○元(一万一七〇〇円)だった。なおAはその後も丸一日並んだようで、それでもとれた切符は席無しの切符、しかも途中駅までだった。旅の後、話を聞くと、二日とか立ちっぱなしで移動して、体を壊したという話だった。

洪水と下水と垢すりと上海

切符を入手したのは出発当日だった。とはいえ出発時刻までに時間に余裕があった。そこで僕は、完全に音信不通だった、大阪の実家に一度電話することにした。フロントに「日本に電話したい」とカタコト英語でお願いすると、「わかりました。つながったら呼びますので、しばらくお待ちください」と言われる。それでフロント前で待っていたのだが、一向につながらない。呼ばれたのは一時間半が経過してからだった。ホテルに備え付けてある電話ボックスに案内される。受話器を耳に付けて、聞こえるのを待つ。雑音しか聞こえない。どうしたものかと思ったが待つしかない。結局、その状態が三十分ほど続いてやっとつながった。

「もしもし靖です」

「無事やったか。お母さん心配して毎日神社にお参りしてたんやで」

「わかった。あと一週間ぐらいで帰るから」

そういって一方的に電話を切った。

その日の午後五時半ごろ駅に着く。切符を買いに来たときは気付かなかったが、駅にはウルムチというのを漢字とアラビア文字の二通りで表示してあった。待合室へ行き、列車を待つ。

しばらくして、火車が到着。人々は相変わらず多かったが、駅の服務員が列を並ばせ、順序良く火車へ乗り込ませてくれたお陰で他の駅の様な混乱は皆無であった。そして指定された硬臥に行くと僕のベッドの向かい側には日本人二人がいた。彼らもバックパッカーだった。

目的地の南京までは結局三泊四日かかった。そこから黄山、杭州と寄り道して、最終目的地である上海に着いたのは、九月四日、午後十一時すぎだった。杭州(八年後にアリババがこの地で設立されるが知る由もない)から列車に乗って到着したのだ。

この間に世界は動いていた。ソ連ではマルクスレーニン主義者らによるクーデターが起こるも失敗したり、ウクライナの独立が投票によって決まったりしたのだ。このときは知る由もないが、年末にはソ連自体が崩壊する。そんな真っただ中の旅行だった。後から考えると、東側諸国が崩壊しつつある中の旅であった。言論統制によってこの手の報道が規制されていたからか、何が起こりつつあるのか、当時はよく把握せず、のほほんと旅を続けていたのだった。

杭州から列車に乗って到着し、翌々日の午後には飛行機で帰国しているから、上海は正味中一日の滞在だった。それでも、このときの印象はことのほか強かった。

夜遅くに到着した僕がまずやったことは、宿探しだった。安くて手軽なYMCAホテル(上海青年会賓館)へ行こうとする。雨が降っていたし、夜も遅いということで、僕は珍しくタクシーを利用する。しかし間違って変なところで降りてしまって、そこからは歩く羽目になった。

しばらくして雨が止み、まだ開いている食堂を発見する。僕はすぐそこに飛び込み、やっと夕食にありついた。店に入ると何だか日本の飲み屋の様な雰囲気があり、人々もほとんど日本人の様な顔をしていた。

周りからは北京語とは似ても似つかない、上海方言が聞こえてきた。例えば「ありがとう」を北京語では「謝謝(シェシエ)」と発音するが、上海語では「謝謝催(シャヤノン)」であり、「私は日本人です」は北京語では「我是日本人(ヲーシーリーベンレン)」、上海語では「ンゴ・サパニン」といった具合。北京人と上海人それに広東人が加わって、それぞれに土地の言葉で話してもお互い通じない。同じ国の人間なのに言葉が通じないなんて日本的な感覚では理解出来ない。食事をしながら、僕は耳をそばだてて、ヨーロッパよりも言語的な多様性があることに思いを巡らせ、感心した。そして食べ終わる頃には日付が変わっていた。

歩いてYMCAを目指すと、歩道にベッドを出し寝ている人がいたり、麻雀やトランプに励んでいる人がいた。上海はさすがに中国で一番発展している街だけあってバスはまだ走っているようだったし、タクシーもずっと街を流している。他の都市ではそんなことはなかなか考えられない。

とぼとぼ歩いて、YMCAを目指していると、日本語で声をかけられた。SUZUKIのバイクに乗った青年だった。

「あなたは日本人ですか。このバイクは日本製のSUZUKIです。日本のバイクは性能が良くて素晴らしいね」

別に僕自身が褒められているわけではないのだ。無視を決め込んで僕は歩き続けた。青年は続けた。

「こんな夜中に、あなた何してる。危ないから私がホテル連れてってあげるよ」

ちょっとタイミングが良すぎるではないか。警戒した僕はやはり無視を決め込んだ。

すると彼はエンジンを切って、バイクを手で押しながらすがるように言った。

「私、日本人好きです。これはただの好意です」

年は僕よりもやや年上の二〇代半ばという感じの、真面目そうで実直そうな男だ。確かに彼に怪しさは感じない。僕は意を決し、彼に言った。

「ありがとうございます。じゃあお願いします」

彼は一つしかないヘルメットを僕に渡してくれた。そのヘルメットをかぶると、彼にしっかりつかまった。バイクは軽快な排気音をたてて、夜中の街を走った。五分ぐらいして目当てのYMCAホテルに到着。結局彼は親切心から僕を乗せてくれただけだった。僕は何度も何度も礼を言い彼と別れた。しかし名前は聞かずじまいだった。

そしてホテルに部屋の有無を聞いてみた。すると一泊一七○元(四四二〇円)のツインの部屋しかないと受付は言った。それ以外ないのだそうだ。ガイドブックには「学生と言えば大丈夫」と書いてあったが、僕が「学生」だとカタコトの中国語で言っても値段は変わらなかった。

次に、もうひとつの安そうな宿である浦江飯店を目指して歩くことにした。しかしやはり、遠すぎた。さきほど乗せてくれたバイクの男はもういない。かといってタクシーを使う気はない。ここから浦江飯店までは四キロほどもある。ザックを背負って歩いているうちに僕は、クラシカルで立派なホテルなどが並んでいる外灘というところの前で力尽き、ベンチに座り込んだ。外灘側はライティングしていたが、黄浦江側は真っ暗。ベンチに体を横たえた僕は、黄浦江側に体を向けて目を閉じた。

心配されたのか寝ていると何度か声をかけられた。日本語で「大丈夫や」とか言うと、去って行った。

日の出ともに僕の周りには続々と人が集まってザワザワしてきた。「何をするのかな?」と朦朧としながら半分しかない意識の中で辛うじて目を開けて見ていると、朝の体操や太極拳をし始めた。

「イー、アル、サン、スー、ウー、リュー、チー、パー」

中国式のラジオ体操の音楽がかけ声とともに聞こえてきたり、太極拳用のゆっくりとした音楽も聞こえてきて、何やら無理矢理起こされた形になった。回りの太極拳や体操に興じている人々を横目に起きあがり、荷物を背負い、浦江飯店へ向かった。

橋を越え、浦江飯店に到着する。まだ朝が早いので、フロント前で約一時間半待ってからチェックインした。泊まったのは四人部屋。あとの三人もやはり日本人バックパッカーだった。

昼まで一眠りしてから、街をぶらぶらした。この街は見ていて実にパワフルだ。北京の様に道は広くないのに北京並み、いやそれ以上の人人人、自転車、自動車がひっきりなしに街を駆けていた。道の広さは大阪のそれとあまり大差がない。なのに北京並みの賑わいなのだから、相当なものである。大阪だと自動車が多いが上海は人や自転車が無茶苦茶多い。その絶えず聞こえるクラクション、自動車無視で道を横切る歩行者、大変な賑わいをみせる各商店、喧嘩に群がるヤジ馬たちなど。「本当にいい加減にしろっ」と近所の親父に怒鳴ってもらいたいほどの混雑ぶり、盛況ぶり。

しかし僕が見る限り、物乞いや浮浪者たちが全然いないのだ。みんななんだかの仕事をして実に活気のある「前向きな」都市なのだ。それに街自体、外国(特に日本)の資本が多く導入されているせいか、新しい商店やデパートが沢山立ち並び、そこには最新の品物が満ち溢れ、さながら東京や大阪にいるかの様だ。中国にいる気がしないのだ。人民たちが上海に憧れる訳がわかるのだ。中国では自動車やバッグに「上海」と入ったブランドものをよく見ることが出来る。日本だと自動車はベンツやBMW、カバンはルイヴィトンやシャネルがブランドとしてウケているが、中国で「北京」や「上海」のブランドがそれに当たるようだ。

街をしばらくぶらぶらした後、帰りの飛行機の予約状況を聞きに日本航空の事務所へ行った。僕は九月十二日の切符を持っていたが一日でも早く帰りたかったので受付の人にそのことを説明した。すると受付の日本人女性は「明日のフライト(九月六日)の便はいっぱいですが空港で直接キャンセル待ちをかけてはいかがでしょう。それが無理なら九日、十二日になりますねー」と言った。そして「でも、空いていないでしょうが中国民航でも御利用になれますよ」と励ましにもならない言葉を続けた。僕はがっかりしながらも、一応キャンセル待ちをかけてもらい、事務所を出た。

その後、旅の疲れを落とすために上海風呂へ行った。入口で元を払い、服を脱ぐと垢落とし役の“三助さん”が出て来て彼に導かれ、湯舟につかり、あったまった後、僕は浴槽のへりに腰かけた。

すると三助さんがタオルを自分の手にぐるぐる巻きにし、僕の身体が真っ赤になるぐらい、強く擦り始めた。それは全身に及び、僕の身体はみるみるうちに垢がボロボロと取れていった。その身体をシャワーで洗い流した後、特殊な七つ道具で爪切りと耳垢掃除をしてもらい、按摩をしてもらった。全過程を終え、僕はソファーで少し休み、服を着て、外に出た。すると何と外は雨が土砂降りで風呂の前の道路が水で埋まっており、身動きが取れなくなった。しばらく風呂の前で雨宿りをしたがまったく止みそうになかった。僕はそのとき傘を持っていなかったが、傘があっても焼け石に水なほど酷かった。

僕は風呂あがりでさっぱりしていたが覚悟を決め、濡れながら街を歩いた。僕は酷いときは膝ぐらいまで水につかりながら歩いた。そして、「明日飛行機に乗れるのだったらもう見る機会がないのでは?」と思い、上海雑技場へ行った。高い技術に驚き、大いに楽しませてもらった。なんとか歩いて宿に戻った。

翌日、ホテルを出て、空港へ向かった。中国民航の前からリムジンバスが出ているというので、ザックを背負って向かったのだが、街一帯には洪水の爪痕がはっきりと残っていた。水がまったく退いていなかったのだ。通勤出勤時間だったが人々は靴を脱ぎ、ズボンやスカートをまくり上げたり、長靴をはいて早々と移動していたりした。ここ上海は下水の設備がしっかりしていないのだろうか? 一晩、土砂降りになっただけでこれである。川が街の中心からすぐなので、下手をすれば今側よりももっと酷い被害が予想される。民航事務所を出発したリムジンバスは大混雑で、市内のバスと同じぐらい車内は混んでいた。空港への道は大渋滞で、普段三○分で空港に行けるはずなのに二時間ほどもかかった。しかしだ。この洪水が最後には僕に味方した。というのは大渋滞のため、飛行機の乗客の大半が空港へ行けなくなり、キャンセルが続出したのだ。おかげで乗り込むことが出来たのだった。