赤シャンクス解体新書【全文無料】

みなさんこんにちは。

にらと申します。

9弾環境、いかがお過ごしでしょうか。

8月31日に9弾「新たなる皇帝」が発売されて以来約1ヶ月半、私は赤シャンクスを使い続けてきました。

その間、各種大会で決して悪くはない戦績を収めることができましたが最終的にこのデッキはCSでは「使用しない」という結論に至っています。

つまり、noteを書く私自身がシャンクスがtier1だとは思っていません。

CSを勝つために読むべきnoteでは絶対にありませんのでご了承いただければと思います。

このnoteでは自分の使用してきたシャンクスの構築を紹介することよりも、シャンクスというデッキそのものについて考えるものになっています。

少しでもシャンクスを王にする皆様のお力になれればと存じますので、どうぞ最後までお読み下さいませ。

それでは本編です。どうぞ。

赤シャンクスを理解する

コントロール性能

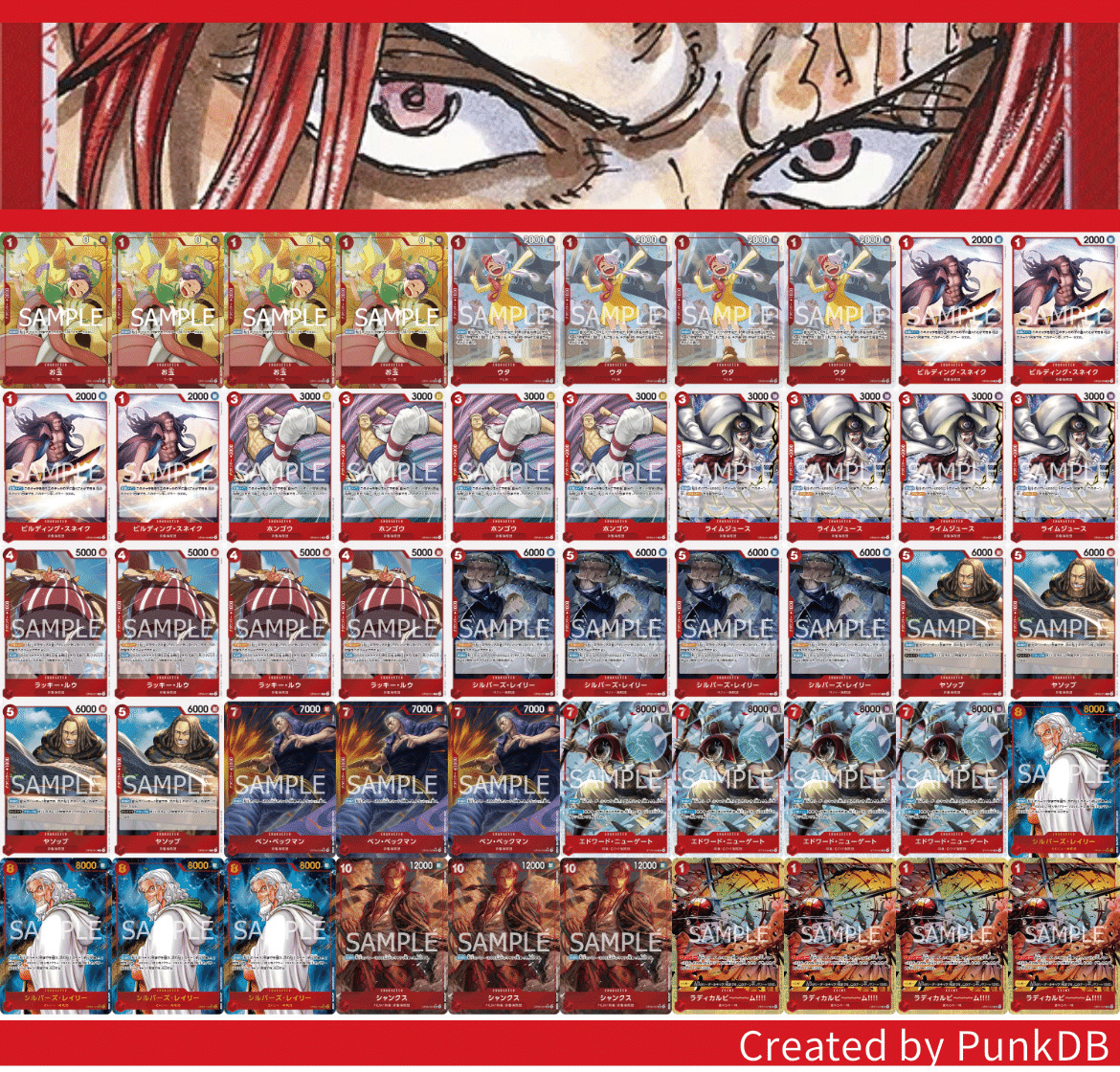

デッキとしての特色が顕著に出る7〜10コストのカードがこちらです。

この中で、8ドラゴンや各10シャンクス、ロジャーなどについては採用がまちまちですが、7ニューゲート、7ベックマン、8レイリーについてはほとんど確定枠となっています。

このことから、シャンクスのゲームプランにおいて相手の盤面の処理が中心となっているのは疑いようがありません。

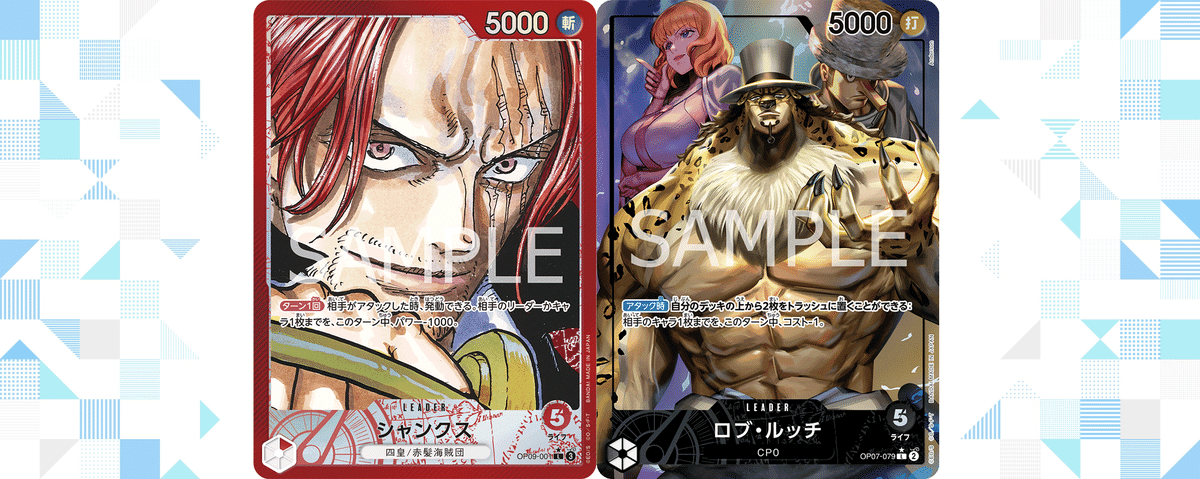

ところで、盤面処理を中心とするデッキと言えば黒ルッチが挙げられます。

3ブルックや4ルッチ、5カクなど序中盤から盤面処理ができることに加え、8もリアによるリソース回復やブロッカーを展開しながらの除去などをすることが可能であり、コントロール能力が非常に高いデッキです。

この黒ルッチと赤シャンクスを比較してみましょう。

まず除去についてですが、赤シャンクスには低コストの除去札がなく、4ルッチのような複数の盤面を処理するカードもないことから赤シャンクスの除去能力は高いとは言えないことが分かります。

防御の面で見ても、8モリアからレベッカを展開したりレベッカ+5カクなどで除去しながらブロッカーを展開できる黒ルッチとは違い、低コストブロッカーをあえて採用したりしない限りは除去とブロッカー展開を同時に行うことができません。

またリソース確保についてもまともなのは手札枚数が±0の5レイリー程度しかなく、比較的リソースの細いデッキであると言えます。

このことから、赤シャンクスにはコントロール能力の典型とも言える除去が搭載されている一方で、コントロールの展開を優位に進めるためのリソースを確保するカードやブロッカーの展開が苦手であり、コントロール能力は決して高くないデッキだということが分かります。

ではどういったゲーム展開にすれば赤シャンクスは勝てるのか、次の章でご説明いたします。

ダメージレース

ずばり、赤シャンクスの最も得意なゲーム展開はダメージレースです。

補足:ダメージレースとは?

ゲーム用語。お互いに攻撃を与え合い、先にライフが0になって受け切れなくなった方が負けというもの。

ここでは、お互いにリーダーへ攻撃をして、どちらが先にカウンター切れを起こすかということを指しています。

というのも、シャンクスはこのダメージレースにおいて、リーダー効果によって毎ターンカウンターを+1000節約できるのです。

その結果、終盤に多くの2000カウンターを構えたり、ライフを終盤まで無理なく残すことが可能となり、ダメージレースの展開で勝利を収めることができます。

補足:シャンクスのリーダー効果

シャンクスのリーダー効果ですが、よく「リソースを減らさない」と勘違いされますが、少し違います。

シャンクスを使用したことがある人なら分かると思いますが、基本的にリーダーのパワー+1000で攻撃される為、結局カウンターの為に切る手札の枚数はほとんど変わりません。

道中の2000カウンターが必要な場面を1000カウンターでやり過ごしたり、本来であればやむを得ず受けてしまう7000の攻撃を手札1枚で守ったりできるのが実際のリーダー効果による恩恵です。

前述した除去のカード達も、このダメージレースを優位に進めるというのが一番大きな役割です。

相手のキャラを除去してこちらのキャラが残れば、お互いに攻撃し合った場合にキャラの残っているこちら側が優勢になります。

相手の盤面を更地にしてコントロールするルッチなどと違い、相手の盤面とこちらの盤面のパワーの差分が重要となるので、いかに除去をするかよりもいかに自分の盤面を作っていくかという部分にフォーカスすることが重要となっています。

戦術から見た環境

このように、シャンクスの真髄はダメージレースにあります。

ダメージレースというのはワンピースカードのゲーム性そのものであり、その部分において秀でているシャンクスは純粋にデッキパワーが高いと言えます。

しかし一方で、ワンピースカードにはダメージレースに囚われないようなデッキがいくつか存在します。

現在環境に蔓延っているデッキの特性を確認し、シャンクスがどのようにそれらのデッキと向き合っていくか考えてみましょう。

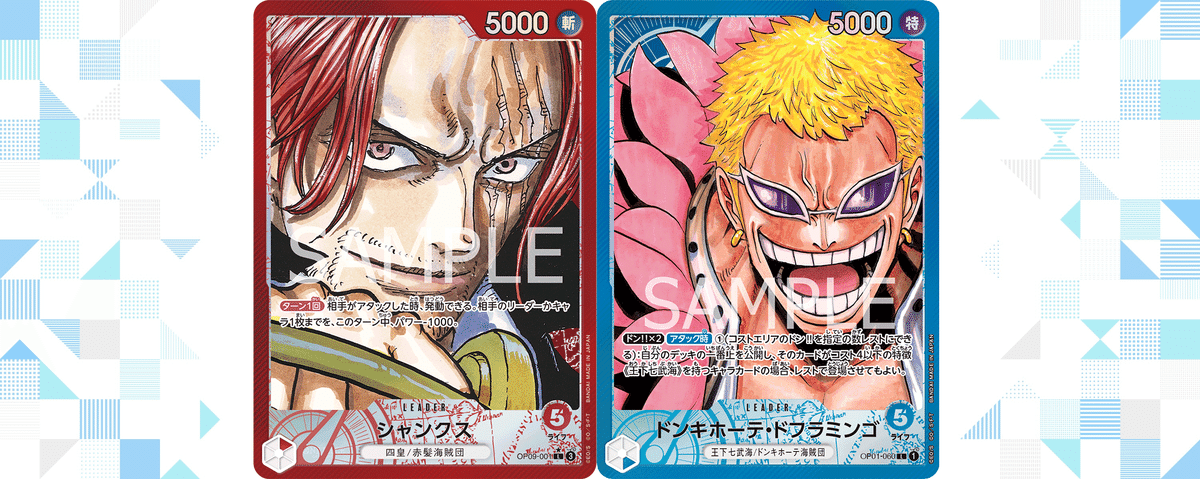

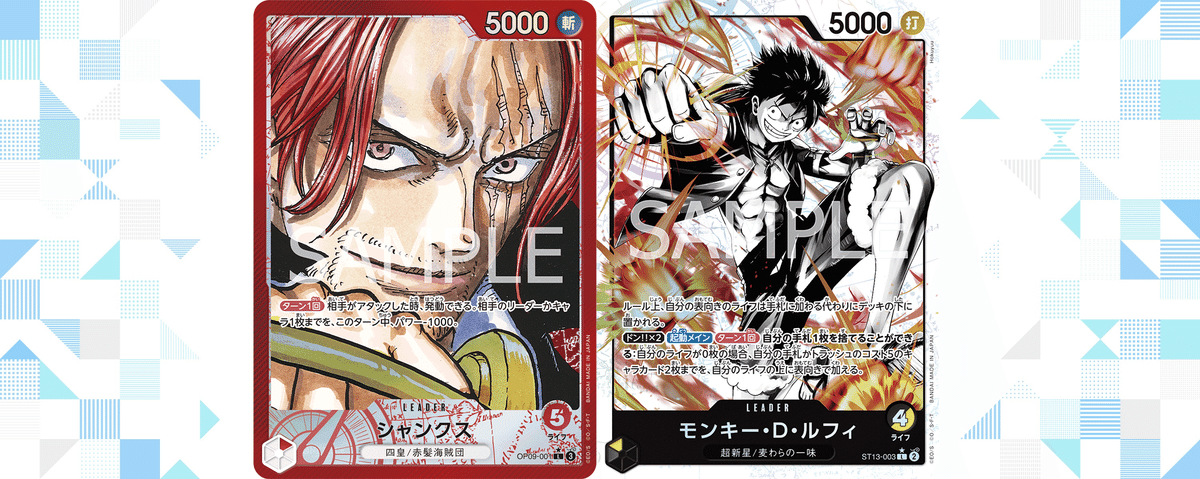

青ドフラ・紫ルフィ・紫黒ルフィ

これらのデッキは、「キャラを並べて相手に殴り勝つ」というタイプのデッキであり、シャンクスと同じくダメージレースを主戦場としています。

青ドフであれば序盤からの多面展開、紫ルフィは8000以上の高打点やギガントの耐久力などデッキによって多少の違いはありますが、結局は「攻撃して守る」という部分に帰結します。

プレイや対策となるカードに若干の違いはありますが、基本的にはシャンクス自身のダメージレース性能を押し付けていくのが基本戦術となるでしょう。

黒ルッチ・黄エネル

いわゆる除去に寄ったデッキです。

こちらの盤面を更地にすることで、ダメージレースという土俵に立たせてもらえない展開になりやすく、シャンクスが苦手とするデッキです。

本来、ダメージレースを行うデッキの天敵となるのがこの除去系統のデッキです。

白ひげ環境を終わらせたのも除去のレベッカですし、5弾環境初期の紫ルフィ環境を終わらせたのも青黒サカズキでした。

本来であればドフラミンゴも不利となるはずですが、リーダー効果や4コストジンベイによって除去能力を超えた高速多面展開を行うことができるため戦えているという状況です。

これは赤紫ローが黒ルッチに対して一定の勝率を保てていたのと同じですね。

比較的有効となるのは登場時から行動できる速攻キャラですが、ルッチは4レベッカ、エネルはリーダー効果による盾回復があるためそれだけで押し込むのは難しいでしょう。

ボニー・バギー

シャンクスの有する除去能力が非常に刺さる対面です。

ダメージレースをせずとも、黒ルッチのように相手の盤面を処理しながら大型のキャラを着地させていくことで優位に試合を進めることができます。

ダメージレースを優位に進めるブロッカーやカウンター系統よりも除去能力を上げることでさらに優位性を高めることができるでしょう。

黒黄ルフィ・青ナミ

青ナミは言わずもがな、ゲームの性質そのものを歪めており、シャンクスのリーダー効果やKO効果が有効にはたらきません。

黒黄ルフィはリーダーのパワーを9000にすることによって擬似的にこちらの攻撃が一切通らないような状況を作ってくるため、「お互いにダメージを与え合う」というダメージレースの前提が成り立ちません。

環境の変遷

9弾初期から現在に至るまで、環境の頂点は常に青ドフラミンゴです。

前述のように青ドフラミンゴは真っ当にダメージレースをするタイプのデッキであり、有利とまでは言えないまでも、ほとんど互角に近い勝率を出すことができます。

環境初期は、青ドフラに次いで多いデッキが紫ルフィでした。

紫ルフィもダメージレースを中心とするデッキのため、シャンクスが自分の土俵で戦うことができ、必然的に勝ちやすい環境でした。

私自身この頃の勝率が一番良く、宮城CSもシャンクスで出場することを決意したタイミングでもありました。

しかし、ここから事態は急変していきます。

一時はドフラのシェアをも上回るのではないかとも思われた紫ルフィが次第に勝てなくなり、その数を極端に減らしました。

ここで注目されてきたのが黒ルッチ。

前弾で赤紫ローに次ぐ実力を持っていたのは伊達ではなく、青ドフラに対しても除去が決まれば有利に立ち回れることから数を増やしました。

圧倒的な除去能力はダメージレースそのものを否定するものであり、ルッチも環境的に良い立ち位置だと言えます。

そして現在急速に数を伸ばしているのが黒黄ルフィ。

増加傾向にあったルッチに対して5サボで優位に立ち回れること、青ドフラにも有利がついていることから今環境で最も立ち位置の良いリーダーであると言えます。

黒ルッチや黒黄ルフィが増加してきている現在、赤シャンクスの立ち位置は非常に悪いものになってきているのです。

私もこういった現状を鑑みて、青ドフラに互角で黒ルッチと黒黄ルフィに不利をとってしまうのであればそれはもう青ドフラを使ったほうが良いのではないかという思考に至り、シャンクスを手放しています。

構築

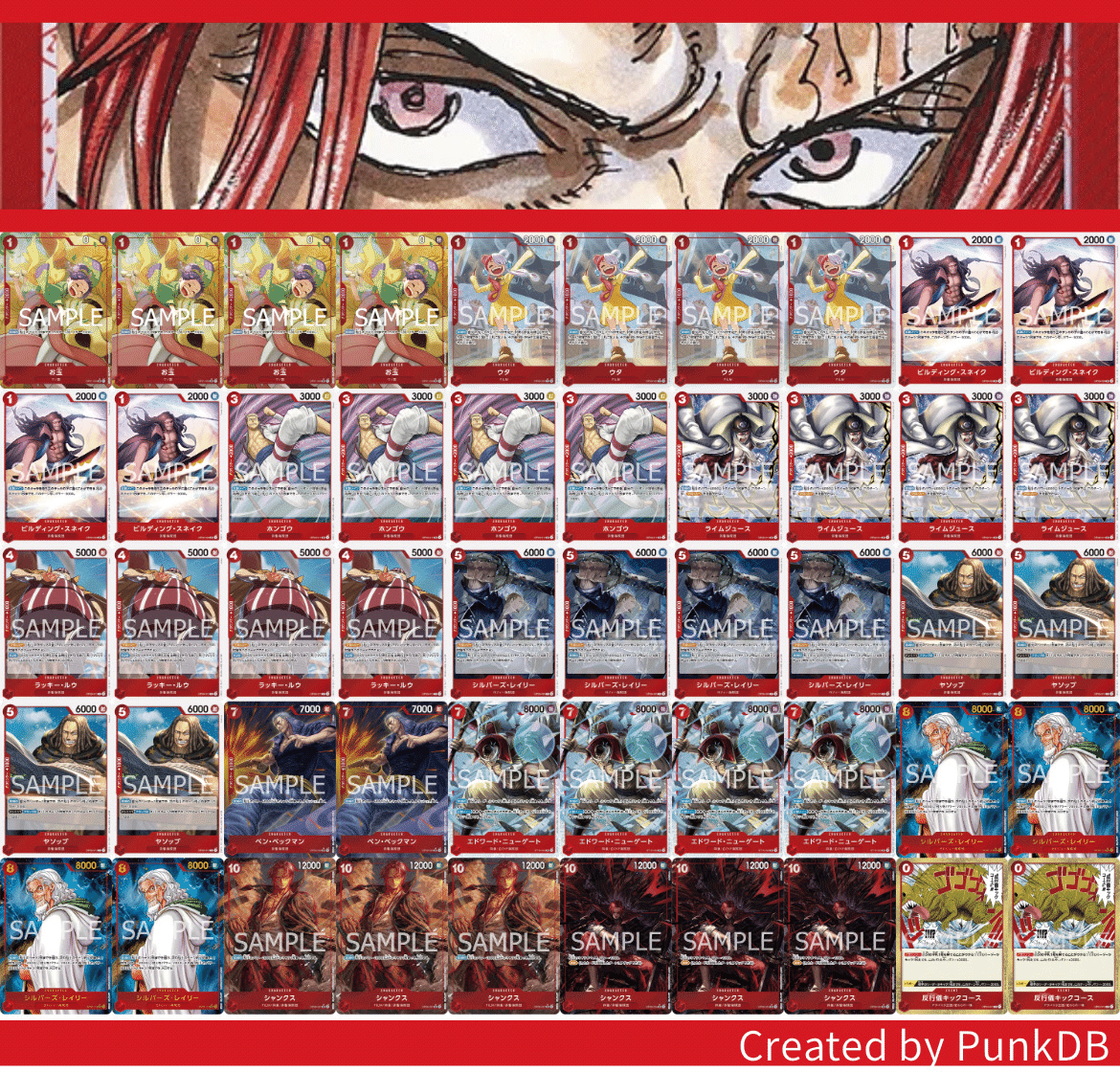

私が最後まで使っていた構築がこちらです。

シャンクスの抱える弱点とラディカルビーム

私のレシピにおいて特徴的なのが「ラディカルビーム」が4枚採用されている点でしょう。

こちらの採用理由について解説いたします。

シャンクスはリーダー効果によって耐久面で優れている反面、瞬間的な防御力は印象に反して低いデッキです。

というのもシャンクスは試合の展開の中でブロッカーを非常に絡めにくいデッキなのです。

シャンクスの大型キャラは7〜10コストであり、7コストのカードについても基本的にはビルディングスネイクをはじめとするパワーマイナス札と併せて使いたい為、残されるドンが0〜2枚です。

これらの単体性能の高いカードとブロッカーを同時にプレイするためには1コストのチョッパーのような低コストブロッカーを採用する必要があります。

これにより、ライフが1枚以下になると途端にリーサルを押し付けられ続けるといった展開になりやすいのがシャンクスの一番の弱点です。

次のターン受け切れないためにラッキールウや5レイリーをプレイせざるを得ず、せっかく出したこれらのキャラもブロックでKOされて次第に不利状況になっていく…という経験をされた方も多いのではないでしょうか。

こういった展開を避けるためにラディカルビームを4枚採用しています。

最終リーサルターンにラディカルビームを構えることで青ドフラのパフューム15000などを耐えたりするのはもちろん、道中に使用することで安定して最終盤にライフを2枚残すといったことが可能です。

特に8コストレイリーとの合わせは強力で、レイリーの-5000とラディカルの+4000で大抵の攻撃を封殺することが可能です。

似たような役割に1コスチョッパーがありますが、処理をされてしまうリスクが高く最後の1点を守るには不安が残ること、ラディカルでは守れずチョッパーだと魔れるという場面がほとんどないことからラディカルビームを優先しています。

青ドフラと紫ルフィ環境だったこともありますが、序中盤に引くべきカードが不足して押し込まれてしまうような展開でもラディカルビームによって守り切って勝った試合が数多くありました。

序盤のライフも受けやすくなるためサーチの効かない8レイリーや7ニューゲートへのアクセスもわずかではありますが向上するのも良い点です。

速攻10シャンクスについて

もう一つ特徴的な点として、速攻の10シャンクスが採用されていないことが挙げられます。

ダメージレースという観点で見た時に、速攻12000というのは魅力ではあるものの、ヤソップなどのキャラに1ドン振ったりすれば最終的に通る打点は変わらないことも多く、リーサルを1ターン手前にする程のパワーはないと考えています。

それであれば耐久面を厚くし、相手のリーサルを受けた先のもう1ターンを得た方が最終的な攻撃は高まるという理由で不採用にしています。

カードパワーは高いもののダメージレース上ではそこまで有効ではないという判断です。

環境に適応させた形

もし現環境で私がシャンクスを使うのであればこのような構築にする可能性があります。

紫ルフィが減り黒ルッチや黒黄ルフィが増えたことでダメージレース以外での戦い方を求められることが増えました。

そうなるとダメージレース以外での役割が少ない役割のラディカルビームの査定は下がり、反対に純粋にカードパワーの高い10シャンクスの評価は上がります。

ドフラに対してはラディカル入りの構築の方が強いため、最終的にどちらにするかは非常に悩ましいところです。

もしコピーして使い方がいれば、是非どちらも試してみて下さい。

ただし、ラディカル2枚で速攻10シャンクス2枚入れるといった半端な構築は虻蜂取らずになってしまうのでやめましょう。

基本的なプレイング

ドン通りのキャラプレイ

プレイするカードについては特段難しいところはありません。

4ドンならラッキールウ、5ドンならヤソップ、7ドンならニューゲート…というように全ドン捻って出せるキャラを出していけばほとんどの場合最適解となるでしょう。

マイナス札の先置き

相手のデッキに除去札がない場合はスネイクやホンゴウのプレイを行っていきましょう。

特に先行3ドンのターンはウタに3ドン付与して攻撃するよりホンゴウをプレイした方が良い場面がほとんどです。

5ドンのターンにヤソップを展開できるような場面でもヤソップが除去されるリスク等も考え、7ニューゲートを最大出力で着地できるように3ドンはマイナス札(特にホンゴウ)をプレイするようにしましょう。

バカラなどを入れない理由も、先攻3ドンのターンはバカラよりもホンゴウをプレイしたい場面が多いためです。

補足:ホンゴウ優先のプレイ

1ドンでウタを出し、3ドンのターンにホンゴウとスネイクが両方手札にあるような場合はホンゴウを優先してプレイします。

スネイクは9ドン以降のターンでも7ニューゲートや8レイリーと一緒にプレイできるカードですが、ホンゴウを出せるのは先攻の3ドンのターンのみであるので、マイナス札を枯渇させないためにも賞味期限の短いホンゴウからプレイしましょう。

マイナス札の温存

シャンクスに採用されている除去カードは10シャンクスを除けば6000以下であり、7000以上のキャラをKOするためにはスネイクやお玉などのカードと合わせて使う必要があります。

10000以上の大型キャラに複数枚使用して無理に除去を行おうとすると、その後に致命的な除去漏れを起こしてしまう可能性もあるため、無駄な消費は厳禁です。

7ニューゲート

7ニューゲートは毎ターン5000以下をKOすることができますが、シャンクスにおいては起動効果を使うよりも攻撃した方が強い場面が多々あります。

というのも、前述の通りシャンクスはダメージレースを得意とするデッキです。

除去はあくまで相手の攻撃力を下げるための「手段」でしかなく、「目的」ではありません。

終盤近くの8000ないし1ドン付与しての9000での攻撃は試合の終了を大幅に近づける決定的なものになることが多く、相手の中型キャラをKOするよりも攻撃した方が状況が有利になる場合が多いです。

相手の盤面を空にすることに意味があるルッチにおける7ジャックとは似てて非なるものであるため注意しましょう。

補足:5000のキャラの価値

5000のキャラは、アタックすることで毎ターンカウンター+1000分の働きをします。

例えばリーサルまで2ターンの場合、5000のキャラを守るのに必要なカウンターは+1000が2枚分となります。

7ニューゲートがアタックできる時点で試合は終盤に差し掛かっている可能性は高く、そうなるとニューゲートの効果で5000のキャラをKOして得られる恩恵はせいぜい手札1~2枚分となるわけです。

実際はアタッカーの面数が増えることでブロッカーなどがいる場合のカウンターの要求が跳ね上がったりします。

しかしシャンクスは採用カードの特性上、ブロッカーを展開することが少なく、基本的には相手の攻撃をカウンターによって守る場合がほとんどなのでそのリスクも小さいです。

またリーサルがそこまで近くない場合でも、攻撃された返しのターンで8レイリーやスネイクの効果を用いてリーダーで簡単にKOすることも可能です。

8レイリー

このデッキにおける最もプレイの出るカードがこの8レイリーだと思います。

8レイリーには大きく以下の3つの役割があります。

①6000以下の除去

②レストの中型キャラの擬似KO

③中型〜大型キャラの機能停止

①は説明するまでもなく、-3000と3000以下KOを組み合わせた除去で、ニューゲートやベックマンと似たような役割です。

②はパワーマイナスを相手のレストのキャラに当てて5000未満にすることで、リーダーやキャラの攻撃で処理しやすくするというものです。

これはスネイクなどと同じ運用ですね。

③ですが、これが最も重要な運用方法となります。

レイリーのパワーマイナスは相手ターン終了時まで持続するため、防御としても機能します。

5000〜7000のキャラについてはパワーが4000を割り、ドンを付与しなければアタックできなくなります。

ドンの自由度の少ないデッキなどに対しては、これによって擬似的に相手の盤面を2面停止させる6ハンコックのような運用方法が可能なのです。

特に相手にパワー3000以下のブロッカーがいる場合は、相手の6000のキャラをKOするよりもブロッカーをKOして6000キャラについてはパワーを下げるのみといったプレイが有効な場面が多々あります。

補足:高パワーキャラを下げてキャラを守るプレイ

この8レイリーの応用的なプレイとして、9ルフィのような高パワーのキャラを下げることでレストになっている自分のキャラを守るというものがあります。

例えば相手の場に速攻9ルフィがおり、こちらの盤面に8ニューゲートがいる場合。

6000以下をKOしたりした残りの-2000をこの9ルフィに当てると、次ターンの間のパワーは8000となり、ルフィ太郎プレイで余った2〜3ドンを付与されても簡単に7ニューゲートを守ることができるようになります。

そうすると相手はリーダーへ向けて攻撃せざるを得ず、シャンクスの得意なダメージレースになっていく…といった展開を作りやすいです。

補足:カウンターとしての8レイリー

8レイリーの-2000、-3000は1ターンだけ切り取れば+2000、+3000のカウンターと同義です。

リーサル直前ターンだと5レイリーや4ラッキールウといったブロッカーをプレイするのが基本ですが、それらに書かれているカウンター1000も考慮するとレイリーを出した方がかえってリーサルを防ぐことができることがあります。

ブロッカーだとウソ八などでレストにされてしまう可能性がありますが、8レイリーのマイナスは100%機能するといった点も評価ポイントです。

各対面のプレイ

青ドフラ対面

選択:先攻

相性:微不利

ドフラに関しては、ドフラ側のリソースが非常に潤沢かつシャンクスの処理能力を圧倒的に上回る展開力を持っていることから、正面からのダメージレースでは青ドフラに軍配が上がります。

シャンクス側が有利という意見もあると思いますが、先攻シャンクスの5ヤソップ→7ニューゲート以外の展開だと適切にプレイしたドフラには勝つのは難しいという印象です。

じゃんけんに勝ったら迷わず先攻をとりましょう。

最も有効なカードである7ニューゲートを最速で着地できるほか、ドフラの後手4ドンの最高ムーブであるジンベエ+ウィーブルをされた場合にリーダーアタックを無効化できるのも良いポイントです。

逆に後手の場合は4ルウを4ローでバウンスされてしまうのが非常に苦しいです。

ドフラ側がジンベエを出して来なかった場合は9000でレストで登場したキャラに攻撃することをオススメします。

逆にジンベエを経由してきた場合はそのジンベエを踏んでも試合展開的にあまり有効ではありません。

ローが来ないことを祈ってルウを出しましょう。

プレイする上で重要なのは、ライフ3(2)枚を維持することです。

盤面状況にもよりますが、シャンクス側のライフが2枚以下になると、ドフラ側にリーサルの目処が立ちます。

最後のパフュームリーサルを決めるべくキャラを並べることから大きな打点でライフを削る方にシフトするため、ブロッカーを立てなければリーダーに大きくドンを付与されて詰められ、ブロッカーを立てると大型キャラを出せずに後手後手に回ってしまう…といった展開になりがちです。

そのためにもライフを3枚維持してドフラに対して有利になる盤面勝負をできる展開に持ち込んでいきましょう。

尚、ラディカルビームがある場合はパフュームでのリーサルをカウンターで守ることができることが多々あるため、ライフは2枚まで詰められても問題ありません。

紫ルフィ対面

選択:後攻

相性:微有利

じゃんけんに勝った場合は後手を選択しましょう。

シャンクスが紫ルフィで最も苦手なカードが9ルフィです。

紫ルフィ側が先手で動く場合、最速でルフィ太郎→9ルフィを行うためにはリーダー効果を3回使う必要があり、そこまで紫ルフィ側が自傷するのであればダメージレースでシャンクス側が有利にゲームを展開できます。

さらに紫ルフィ側が4-7コストでキャラを出す場合はリーダーにドンを振る余裕がないため、ライフを潤沢に残した状態でのゲーム展開が可能です。

逆に後手の場合、リーダー効果2回でルフィ太郎→9ルフィの展開にされてしまう他、後手2Tでもゾロ十郎を出しながらのリーダーによる攻撃も可能となってしまいます。

プレイ面で気をつけることは大きく3つです。

一つ目は8レイリーの運用。

前述した通りですが、おナミがいる場合はほとんどの場合でKO対象をおナミにします。

二つ目はラッキールウの運用です。

紫ルフィ対面に限ったことではありませんが、ラッキールウの強さは「ブロック時に相手の6000以下のキャラをKOできる」ことではありません。

そもそも6000キャラの多くは4~5コストであり、自分で4コスト出したキャラを犠牲にして相手の4-5コストのキャラを1体KOするのは何も強くはありません。

特に現在の4コストはドフラのリーダー効果や7ルフィ太郎、8モリアなどでコストを踏み倒していることが多く、真っ当にドンを払って展開するラッキールウとの1:1交換は全く割に合っていません。

ラッキールウの本当の強さは、「殴り返しのされにくさ」にあります。

ラッキールウでリーダーに攻撃し、その返しでゾロ十郎に攻撃されてKOされたとしましょう。

この場合、ラッキールウ側が1回多くリーダーに攻撃した上での相打ちとなり、こちらにアドバンテージがあります。

そのため相手としてもラッキールウには攻撃し辛く、お互いにリーダーへ向けての攻撃合戦となり、シャンクスの得意なダージレースへと持ち込むことができます。

ラッキールウがブロッカーとしての役割を全うするのは相手に6000以下のキャラが2面登場してからです。

2面以上6000のキャラがいる場合、相手の攻撃を1回防ぎつつアクティブの6000以下のキャラをKOすることで2回分の攻撃を防ぎつつの相打ちとなり、これもこちら側にアドバンテージがあります。

3つ目は、相手のキャラに付き合わないことです。

紫ルフィは見た目以上に受けの脆いデッキです。

ゴムゴムの巨人によってある程度の防御性能を備えているように見えますが、巨人を使うとドンが減少していくため、基本的には最終盤、リーサルの局面でしか使用できません。

そのため、自傷以外で序中盤にライフで攻撃を受けるのは非常にリスクの高い行為であり、7000程度であればカウンターによって守ることも多いです。

そんな状況で、たとえば6000のキャラに8000で攻撃してもただ1000カウンター得して守らせてしまったり、逆に通されて手札を温存させてしまうだけなため、キャラを無視してリーダーに攻撃した方が状況が良くなりやすいです。

キャラを攻撃するのはマイナス札でリーダーよりもパワーが低くなってからにしましょう。

もっと言えば、例えばゾロ十郎がレストでパワー4000、こちらの盤面に殴れる8000打点がいるような場合だったとしても、この8000打点は相手のリーダーに向かって攻撃した方が良い場合がほとんどです。

黒黄ルフィ対面

選択:後攻

相性:ガン不利

黒黄ルフィ側が事故を起こさない限りは基本的に勝てません。

ベックマンでなんとかなりそうな顔をしているかもしれませんが、モリア含め毎ターン3面展開してくる相手にベックマンで1面処理したとしても不利になっていくだけです。

自傷札を引けていないことを祈って、10シャンクスなどの大型キャラを並べられることを期待しましょう。

黒ルッチ対面

選択:先攻

相性:不利

特にこれと言ってプレイはありません。

大型を引きまくって、ルッチ側の処理漏れを祈るゲームです。

終わりに

最後まで本noteをお読みいただきありがとうございました。

本来であれば宮城CSが終了してから集大成として書き上げるつもりでしたが、シャンクスの使用をやめたこともあり、宮城CS前に書き上げようと急ピッチで仕上げました。

そのため、誤字脱字やわかりにくい点も多くなってしまっていると思います。

申し訳ございません。

無料なので許して下さい。

もし不明点、質問等あればXのDMまでお願い致します。

少し返信が遅れるかもしれませんが、可能な限りご対応させていただきます。

さて、折角なので最後に「何故シャンクスをやめたのか」について簡単に後語りさせていただきます。

赤シャンクスを使わなくなった理由の最たるはやはり環境の変化です。

最近の大会結果や、自分が参加した大会でも黒黄ルフィが急増していると感じています。

シャンクスでは黒黄ルフィに絶望的なまでに勝てず、さらに黒黄ルフィは乗り手が上手ければ上手いほど自分よりプレイスキルが低い相手に「負けない」タイプのデッキであるため、CSで勝ち抜こうとした場合に上位卓で対面するのは避けられないと考えました。

正直、乗り換え先の青ドフラも黒黄ルフィに明確に不利をとってはいますが、相手の練度次第ではまだプレイでどうにかなります。

また、シャンクスはどこまでいっても安定性に欠けるデッキであることは間違いありません。

デッキの核となる7ニューゲートや8レイリーはサーチが効きませんし、それぞれのカードの「役割」が明確すぎるが故にドローが偏った際にプレイによる立て直しが効きにくいデッキでもあります。

「どうせ負けるなら実力で負けたい」という思いもあり、安定性とデッキパワーのバランスの取れた青ドフラミンゴを使用することを決意しました。

シャンクスという魅力的なキャラ、赤ゾロ以来の赤のデッキ、ダメージレースという自分が好きなデッキタイプという三拍子が揃っているので使ってあげたかったですね…

次弾以降でのさらなる強化に期待しています。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました。

また次回の記事でお会いしましょう。