不親切な「犬王」という映画

この映画は不親切である。

本作は能楽師の観阿弥、世阿弥と同じ時代を生きた、とある能楽師と琵琶法師の物語だ。

冒頭、現代の交差点と思しきシーンから映画はいきなりスタートする。左右に行き交う何台もの車。とともに、どこか陰鬱とした語りが始まる。この物語は源氏と平家が争い多くの命が散っていった、いわゆる「平家物語」の後の話であると。

時は進み、一人の少年が現れるところでようやく物語が動き出す。リアルすぎる蝿の羽音や屈託ない少年の笑顔が印象に残る。少年は海に潜り、そこに沈んでいった平家の遺品を拾い上げ生業としているようだ。家に訪ねてきた立派な着物を着た者たちが、何やら彼らが遺したものを探してくれと話している。拾い上げたそれは、三種の神器の一つである剣であった。その強大すぎる力により、少年は視力を失い父親をも失ってしまう。

頭に響く亡き父の言葉に従い、少年は恨みを晴らす旅に出る。おそらくその道のりは容易ではなかったであろう。この辺りの激しい雨粒の描写や、触れることで物の形がはっきりと写っていく様は見事だ。ある日、少年は不思議な声に出会うことになる。聞くと、どうやら平家没落の話を語っているようだった。盲目の琵琶法師、谷一との出会いである。

そこから少年友魚(ともな)は谷一と連れ立って旅をすることとなる。圧巻の千人琵琶は見ごたえのあるシーンの一つだ。二人は旅を続け、琵琶法師の一座のある京都へと戻る。

場面は前後するが、忘れてはならないのが冒頭に差し込まれる異形の者の誕生するシーン。おどろおどろしい存在への生贄となる赤子の描かれ方は、否応なしに観るものに嫌悪感を与える。その「異形」の赤子も成長し、今では数匹の子犬とともに屋敷の外で暮らしている。飼われているとでも言うべきか。ひょうたんの面を被るその異形は、片方の目玉が口があるはずの場所にあり、面から覗く二つの穴から映る世界だけがこの世のすべてといった印象を受ける。

異形はある日、能楽師である父や兄たちの稽古風景を覗き見る。異様に伸びた片腕を器用に駆使しながら、異形は異形なりの舞を人知れず披露するのだ。このシーンのような軽快なアニメーションは、まさに湯浅監督の真骨頂と言えよう。

日々舞い踊る中で異形は、汚れない少年のような二本の足を手に入れる。歓喜の声を上げる異形は、やがて京都の街を縦横無尽に駆け回る。異形の素顔、直面(ひためん)に恐れをなす人々の反応を無邪気に楽しむ異形。

この異形と琵琶法師となった友魚とが橋の上で出会い、物語は大きくうねりだすのである。見えないがゆえに異形をまったく恐れない友魚。ここでの二人の軽妙なやりとりはなんとも心地よい。琵琶を弾き、それに合わせて異形が舞う。名を尋ねられた異形は、名前はないのだとしながらも自らすでに決めているのだと言う。

序盤のあらすじはおおよそこのとおりだ。そこから成長した二人が互いを認め合い、平家の魂たちの声を拾い上げ伝えていくというのがこの物語の大筋である。本作の肝は、それまで語られなかった平家の物語を、あるいは琵琶による語りで、あるいは舞い踊り歌うことで民衆に伝え「鎮魂」していくというものである。

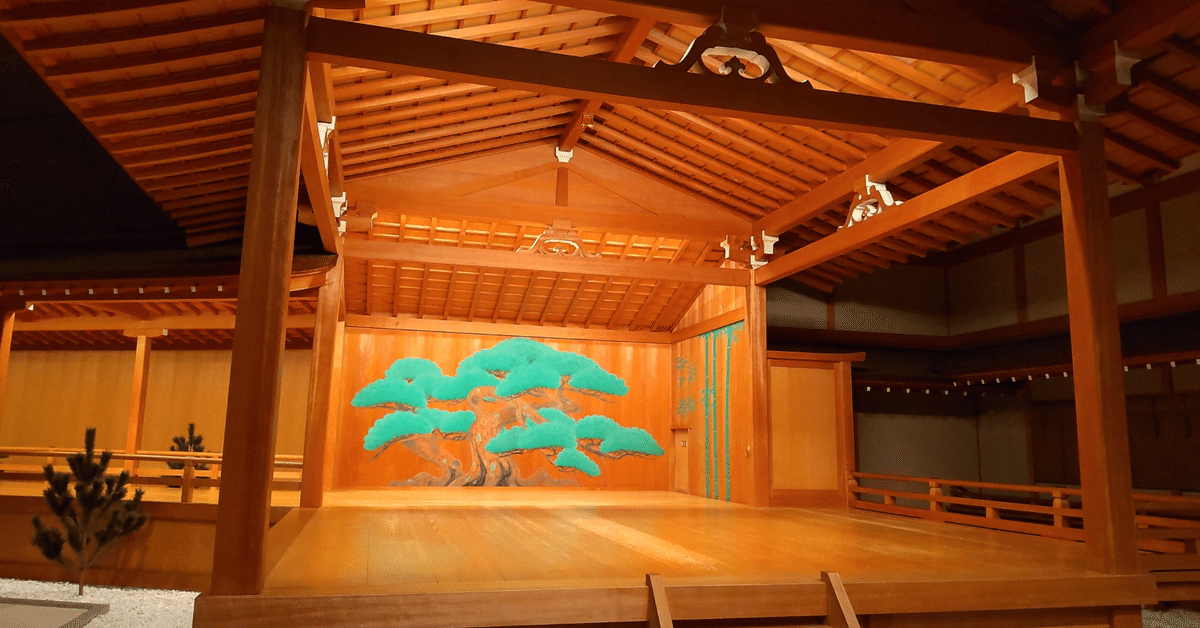

では一体この映画の何が不親切なのか。まずはこの映画の構造に注目してみる。結論から言うと、この映画は「能」である。能とは、600年を越える歴史の中で独自の様式を磨き上げてきた、日本の代表的な古典芸能の一つである。あるはずのないものを感じ取り、見るものの想像力を刺激する。必ずしも「正しく」理解する必要はないし、「正しい」能の鑑賞の仕方なども実はないのである。途中で寝てしまったとしても、それはそれで構わないのだそうだ。本作は600年前の、世阿弥により体系化されていくより以前の能の世界が描かれている。当時の能は現在のおよそ3倍の速さで動いていたという説もある。しかし、主人公である能楽師「犬王」に関しては、実在の人物であるにもかかわらず名前以外にこれといった資料が残っていない。「犬王」と琵琶法師「友魚」との邂逅の物語。この作品はその当時ありえたかもしれない世界を描く、歴史ファンタジーとも言える作品なのだ。

とはいえまったくリアルでないかというとそうでもない。湯浅監督の得意とする人物の崩れたような動きは鳴りを潜め、あくまでも当時の人々を写実的に描こうとしている。徹底的な歴史考証も本作のリアリティラインを強固なものとしている。服装や使われていた道具はもちろん、歩き方一つ取っても強いこだわりが伺える。巨大な琵琶でさえ当時は存在していたらしいというから驚きだ。きっとエレキギターの音色のような衝撃を室町の人々も受けたであろう。

能の話に戻る。この作品が能である所以は、先に述べたとおりこの映画の構造にある。本作は一人の琵琶法師の語りから始まる。この琵琶法師の正体こそが重要なのだ。彼が語る物語を我々が受け止めること、実はそれこそが一つの複式夢幻能の形になっているのだ。夢幻能とは能の演出形式の一つであり、霊的なものや人でないものが出てくる能のことを指す。主役である「シテ」が相手役である「ワキ」に、自身は神や霊や精など現実の存在ではないと正体を告げ語り舞う、ワキの見た夢や幻という構成で描かれる能のことだが、この作品は現代に漂う亡霊である琵琶法師が600年前の出来事を語り、さらにそれを我々が「見届ける」ことによって夢幻能として成立させる、いわば入れ子のような構造を採用している。そう考えていくと、600年前の当時を語る描写であっても、琵琶法師が令和の現在の人々に伝えるにあたり現代音楽や様々なオマージュが散りばめられているというのも、さほど違和感はないのかもしれない。

能はしばしば鎮魂の芸術と呼ばれることもある。シテがワキに正体を語り、唄い舞うことで成仏するという鎮魂の側面もあるためだ。観るものはそれらに様々な思いを馳せる。追慕の念や、そして未来への想像と祝福。夢幻能の舞台とは、あの世とこの世が交わる世界だ。この映画ではさらに、過去現在未来までもが「交差」することになる。600年という歴史の中で埋もれていった記憶の数々、はたまた数多くの華やいだものたち、そして語り継ぐ我々。犬王という映画とは、それらすべてを内包しようとする途方もない作品なのだ。

もちろんこれらはすべて私の推測に過ぎないかもしれない。しかし、この作品は多くを語らない。楽しみ方は人それぞれであるが、まずその楽しみ方がわかりにくい部分もある。古典芸能である能にまっすぐと向き合った真摯な作品ではあるが、現代の我々にとってはいささか不親切なつくりとも言えよう。わかりやすい物語、違和感のない親切な演出。あらゆるコンテンツの渦に飲み込まれながらも、常に新しいエンタメを求める。もしかするとこの映画は、そういったものまでもから我々を解き放とうとしているのかもしれない。障害者や日陰者、歴史ものやアニメ作品、日本の伝統や海外の文化、あらゆる枠組みを取り払って、あくまで公平にフラットに。様々な物事からの解放。つまり、あらゆる「鎮魂」を行おうとしたのではないだろうか。

これから映画を観る方のためにも極力内容に関するネタバレは控えたが、変に構えずに、それこそフラットな気持ちでこの映画を楽しんでほしい。一度観てよくわからなかったという方も、もしよければもう一度繰り返しこの映画を味わってほしい。きっと新たな発見があるはずだ。繰り返すことでより深く知ることができ、何度でも楽しめる。深く探ろうとすると途方もなくのめり込んでしまう作品でもあるし、歌や映像をただただ楽しむことのできる作品でもある。まさに能の楽しみ方であるとも言えるが、なにもそこまで徹底的に能を表現しなくてもとは思う。ともあれ、能の世界が600年の今日まで受け継がれてきたように、「犬王」もまた後年に長く語り継がれていくものなのかもしれない。このnoteを読んでいただいた方々も、ぜひこの不親切を楽しんでいただき、長く語り継いでいってほしい。

二ノ瀬 レオ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?