【第592回】緊急報告🚨新サイバー犯罪条約、クレカ規制、昨今の表現規制。責任者と直接交渉!(2024/08/14) #山田太郎のさんちゃんねる【文字起こし】

文字起こし元の配信動画

今回のさんちゃんねるについて

山田太郎のさんちゃんねるです。今日は秘書さんがお休みで、私が一人でお伝えするということになりました。お盆の真っ只中ですが、今日は緊急報告ということで、先日までニューヨーク、それからサンフランシスコに視察に出かけておりました。

新サイバー犯罪条約が国連本部で草案が決まりましたので、その内容と、クレジットカード関連の件でVISAの本社、サンフランシスコにも行ってきましたので、その交渉の具体的な内容、また、コミケの最中にフォーラムを開きましたので、そのフォーラムについてもどんなことを話したのか、この辺りを皆さんにお伝えしたいと思っています。

自民党総裁選について

その前に、今日は8月14日ですが、11時半過ぎに岸田総理総裁が次の総裁選に不出馬だということを発表されまして、私もこのニュースを見て驚きました。岸田総理総裁が次の自民党総裁選に出馬するのではないかと私自身は思っていたので、まさかの不出馬ということになり、ますます総裁選が流動的になるかと思います。

私も自民党員でありますし、総裁並びに総理になるかもしれない人を選ぶ責任がありますので、直前のさんちゃんねるでも自民党総裁選について特集し、皆さんのご意見もいただきながら、誰を自民党の総裁にすべきなのかを一緒に考えていきたいと思っています。

9月20日から1週間以内ぐらいで総裁選があるということですが、どうも今のところ9月20日になるのではないかと言われています。最終的には今月の8月20日に決めるということですので、そこで日程を確認していきたいと思っています。

コミケの報告

さて、まず最初にコミケで、私自身は2日目に「表現の自由を守る会」として赤松健さんと一緒に売り子をさせていただきました。私の方は新刊はなかったのですが、赤松さんが「国会日記」の第4編の新刊を出しまして、もう1つは「たまむす」という、赤松さんが全国を回りながら各県のキャラクターを描いた新刊を出されました。本当に、壁サークルっていうのはすごい。どんどん飛ぶように売れていくという感じでした。

私の方は新刊がなかったので、前回出したものを買っていただく形になりました。皆さんが私の顔をチラチラ見ながら「しょうがないから買ってやるか」という感じで、結構それなりに売れたということで、大変楽しいコミケになりました。本当に暑くて、どうなっちゃうんだろうっていうぐらい汗だくになりましたが、無事に出来て良かったです。

そして、コミケの風物詩にもなりましたが、AFEEのコミケ街宣が行われました。私も午後3時から20分ほど時間をいただいて、昨今の表現規制の問題について演説を行いました。本音を言えば、かつてのコミケ街宣では3日間で1日3〜4時間以上演説をして、合計で10時間以上話していたこともありましたが、今ではたった20分しか時間をいただけないという状況です。

私が自民党に来てからは、多くの与野党を含めた「表現の自由を守る」という方々に演説会場を譲る形になりました。多くの弁士の方々が、このコミケの2日間で演説をするという形になり、その中でたった20分の演説時間で寂しかったのですが、今年は本当に暑くて、かつてのような元気もなく、この暑さの中で1日中演説していたら、たぶん熱中症で倒れていたんじゃないかなと思うぐらい、大変でした。

表現の自由を守る会フォーラム

そのあと「表現の自由を守る会」でフォーラムを行いました。60人から70人以上の参加者に来ていただきまして、直接、私や赤松さんが表現の自由に関していろんな話をするという内容で、今日はこの「表現の自由を守る会」のフォーラムの中で、どんな話がされたのかについて少し説明をしていきたいと思います。

その中で、私が視察に行った内容として、新サイバー犯罪条約が国連で議論され、一旦この新サイバー犯罪条約の内容が固まりましたので、その経緯と何が課題なのか、さらにクレジットカード問題として、国際ブランドのVISAの本社、サンフランシスコにも訪れ、そこでの話を詳しくしました。今日はその辺りを詳しく説明していきたいと思います。「

フォーラムの中では、AIと知財の問題や、その他表現の自由を巡る諸問題についても話しましたので、時間があればその辺りもご説明していきたいと思っています。

新サイバー犯罪条約について

では新サイバー犯罪条約について皆さんにご説明したいと思います。この新サイバー犯罪条約ですが、ニュースでも取り上げられており、8月8日に国連で条約の最終案が草案として合意されました。

非常に時間がかかりましたが、一応150数か国の採決を経て内容が決まりました。ここから来月以降、国連総会で最終的に内容を決定し、国連の案として位置付けることになり、日本も同時に批准することになると思われます。

基本的には、新サイバー犯罪条約に関する内容を国連で取り決め、各国の締結国に対して批准を求めていくという流れになります。

この件に関しては、日本の割澤さんという方が外務省から参加しており、このアドホック委員会(新サイバー犯罪条約を議論する委員会)で副議長という非常に重要な立場で参加されていました。

割澤さんは外務省の国際安全治安対策協力室長という役職で、国連の職員や日本代表部のメンバーではないものの、このアドホック委員会では副議長として、各国の意見を取りまとめるという非常に重要な役割を果たしてきました。

実は割澤さんは途中から副議長に変わっているのですが、その前から外務省の担当者と話し合いを重ねてきて、割澤さんに変わった後も、直接ネットなどを通じてやり取りを続けていました。

私はこの問題は2021年頃から大きな課題だと感じ、取り組んできましたので、その意味では今回内容がまとまったことに対して非常に感慨深い思いです。

私自身も8月6日に国連本部に乗り込みまして、最終案が決まる前に割澤さんと議論すると同時に、ジョン・ブラッドリーノさんというUNODC条約局長、まさにこのアドホック委員会の取りまとめの責任者とも1時間近く直接交渉を行いました。どんな交渉をしたのかについては、この後詳しく説明したいと思います。

基本的には、この新サイバー犯罪条約がサイバー犯罪を予防・防止するという点については十分賛成できるものの、表現規制につながるのではないかという懸念がありまして、特に子供を描いたマンガ、アニメ、ゲームなどが禁止されてしまうのではないかという懸念が、2021年頃から指摘されていました。

こうした懸念を払拭することを目的として、今回ジョン・ブラッドリーノさんと割澤さんとの最終的な詰めの交渉を行い、日本の立場を伝えるために国連に赴きました。

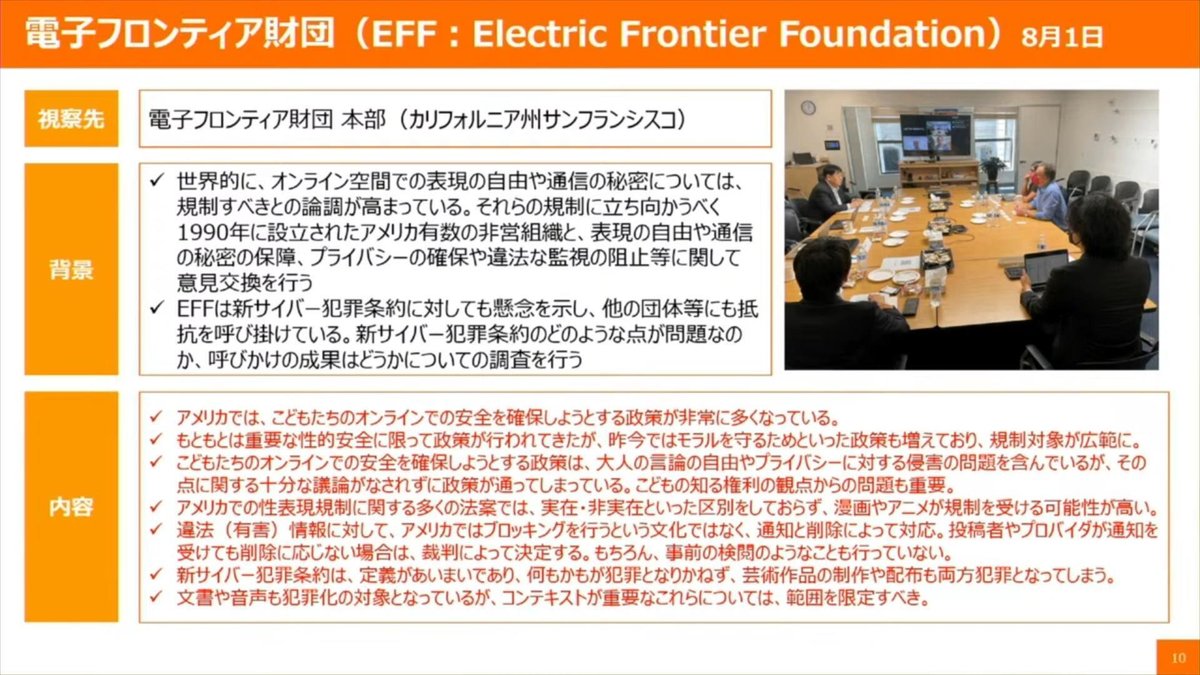

一方でこれは後で話しますが、電子フロンティア財団という、アメリカの非常に有力な表現の自由やインターネット上の表現の自由を守るために設立された、アメリカでも非常に強い影響力を持つ団体で、年間36億円もの予算を持っていまして、私は事前にサンフランシスコでこの電子フロンティア財団とも議論をしてきました。

アメリカ政府がこの問題を取り扱わないことに対して、私が日本側から電子フロンティア財団の意見を上げてもらえないかという役割を果たすことになりました。こうしたケースは非常に珍しいものだったと思います。

要請内容が少し細かくて見えづらいかもしれませんが、下の赤字の3つ目のところで、文章や音声に関する規制の範囲が非常に曖昧で、多くのものが犯罪の対象になってしまう懸念があります。電子フロンティア財団を始めとする多くの団体がこうした懸念を示しており、これを除外してもらえないかと主張してきました。

それから、宗教的に特にイスラム圏の国々が最終的に非常に強く主張していた部分でもあるのですが、非実在の児童、つまりマンガ、アニメ、ゲームを含む実在しない児童に関する描写についても、性的な表現(文章や音声も含む)を全面的に禁止すべきだという主張がありました。

ただそれだと各国の表現の自由が侵害される可能性がありますので、除外規定として、各国の判断でそうした規制を選ばないことができるという規定が、実は第14条の第3項に設けられています。この除外規定を巡って、最後までアドホック委員会の中で、この除外規定を残すかどうかという点が大きな争点となりました。

除外規定を強く主張してきたのは日本やアメリカで、日本は非常に強い立場で臨み、最終的にはなんとかギリギリのところで除外規定が残る形となりまして、この条約を批准しても、日本はこの除外規定を使えば表現規制がさらに強化されることは避けられるという結果に持っていきました。本当にギリギリの交渉が続いたわけです。

アドホック委員会はこれまで数回開かれてきましたが、写真の中からその様子を見ていただきたいと思います。写真の真ん中の上の方にありますが、156か国が参加する委員会で、ぎっしりと詰めかけた中で議論が進められました。割澤さんは副議長を務めていたこともあり、会議の前面に並んでいたと思いますが、日本の委員は私が立っている右側に席があり、そこから日本として意見を述べることになりました。

もう一つ、実際のミーティングをしている写真についても見てもらいたいと思います。下段の左側がまさに割澤さんと私が、資料を持ち寄りながら最終的な条項について議論している様子で、非常に具体的な議論を行いました。

ここは国連本部の地下1階にあるお土産屋さんやカフェテリアコーナーの前にあるテーブルで、ニューヨークの国連本部に見学に行かれた方はご存知かもしれませんが、私たちが話し合いを行ったのはその場所です。

私自身はもう少ししっかりした会議室で議論するものだと思っていたので「ここでやるんですか?」という感じでしが、実は国連の日本代表部は、国連の建物内に部屋を持っていません。

国連本部のビルは主に事務局が入っており、各国の代表は国連の外に事務所を構えているのです。そのため国連内で議論する場合は会議室がなく、このような場所で慎重な議論を行うことになりました。

私にとっても面白い経験で、過去に国連を見学したこともあって、懐かしい場所でもあったのですが、まさかお土産屋さんの前のテーブルに何年かぶりに座り、日本にとって重要な条約の交渉を担当官と詰める日が来るとは思っていませんで、非常に思い出深い場所になりました。

そしてもう1つ、写真を見ていただきたいのですが、下段の真ん中、それから右下に写っているのが、ジョン・ブラッドリーノUNODC条約局長との面談の様子です。非常に忙しい中、私の面談の後すぐに最終的なアドホック委員会が開かれるということで、非常に緊張した状況で、それでもなんとか時間を作って頂いて、条約局長とも議論してきました。

条約局長は日本の主張をよく理解しており、特に割澤さんが副議長としてこの委員会に臨んでいたため、外務省としても意見をかなり反映させることができました。そういった意味で、意思疎通がしっかりできていると感じました。

これまでの経緯を簡単にまとめますと、正直に言うと、ブラッドリーノ条約局長も、そして割澤さん自身も元々犯罪関係の担当官ですので、どちらかというと厳しめに条約を詰める傾向があったのですが、私は早い段階から「これは日本の表現の自由、特にマンガ、アニメ、ゲームに大変大きな影響がある問題だ」と主張してきました。

さらに、この交渉のために、当時の林外務大臣や岸田総理に対しても、ずっとこの問題を詰めてきました。安倍総理の時代からこの問題を詰めてきたことで、外務省もその方向で動けましたし、外務省の割澤さんが条約局長と共に、各国との交渉において日本の意見を非常に強く反映させることができたのだと思います。

今回この交渉をまとめるにあたって、アメリカでも表現の自由を巡ってしっかりと交渉に臨んでいる団体、さっき紹介した電子フロンティア財団(エレクトリックフロンティアファンデーション)という団体でして、私は、そこのメンバーとも8月1日にサンフランシスコで事前に議論を行いました。

簡単に言うと、彼らも日本とほぼ同じような懸念を持っていまして、このままだと、特にセクシャルな表現に関しては、世界中で表現することができなくなる。これは絵柄だけではなく、音声や文章も同様で、大変な影響があるということで、条約上、非実在と実在の区分がされていないため、非常に大きな問題だという認識が共有されました。そこで、日本とアメリカで共闘し、なんとか戦っていこうと議論しました。

しかし、直前になって電子フロンティア財団がアメリカ政府に話をしたところ、話を聞いてもらえないという事態が発生しまして、そこで私が日本側から、外務省を経由してアメリカの主張をしっかり受け止めてもらえるように国連に対して届ける役割を果たすことになりました。電子フロンティア財団はアメリカ政府を経由して国連に意見を届けられなかったため、私がその意見を代弁するという非常に重要な役割を担いました。

これは国際交渉上、非常に珍しいケースだと思います。一議員がいわゆる「議員外交」を行う形で、アメリカの現場の関係者たちの意見を日本政府が代弁しながら伝えるという形になり、私自身、こういった経験ができたことは光栄でした。

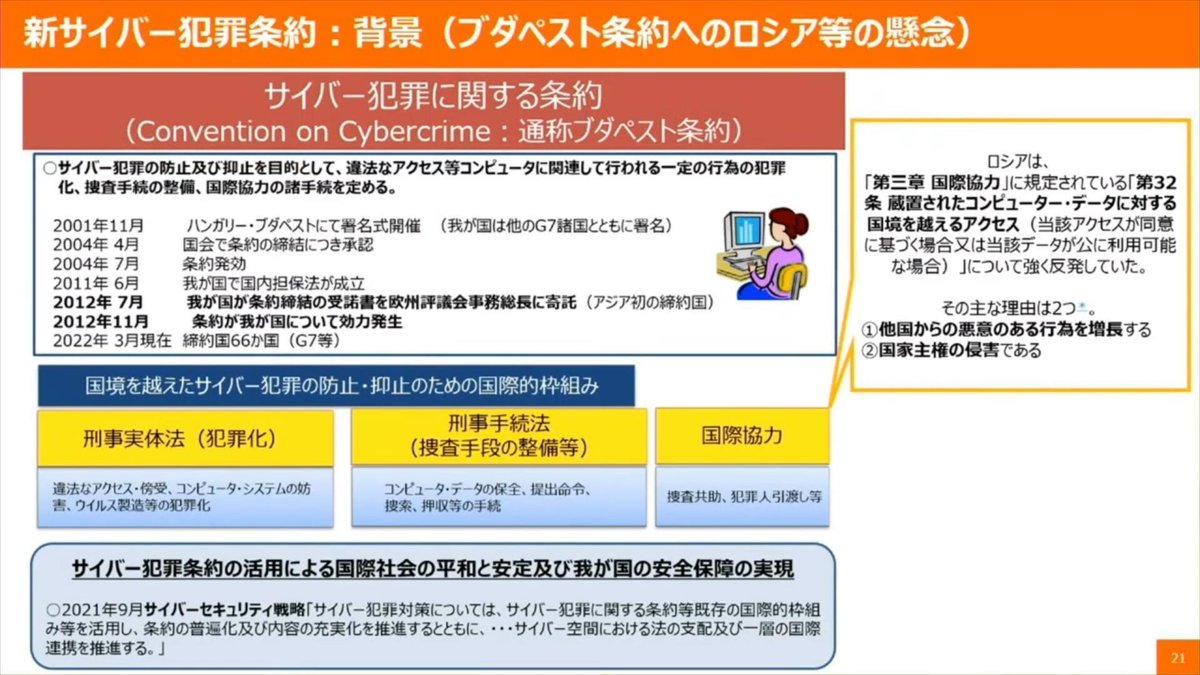

新サイバー犯罪条約の背景

さて、これまでどんな議論になってきたのか、どこが論点になったのかを少しまとめていきたいと思います。「新」がついているということは、別のサイバー犯罪条約があったということです。それが「ブダペスト条約」というもので、欧米が中心となってまとめたものであり、国連とは関係ない形で日本も参加しながら成立したサイバー犯罪に関する条約がありました。

しかし、この条約に対してロシアと中国が「国家主権を侵害する可能性がある」として反発、新たなサイバー犯罪条約を国連で作るべきだと主張してきたのです。

そこで2019年12月に、ロシアと中国が中心となって提起し、総会で新サイバー犯罪条約を国連で議論することが決まってしまいました。この時の中国やアフリカ諸国を含めた外交力が非常に強大で、日本は既に存在するサイバー犯罪条約があるのだから新しい条約は不要だとして反対しましたが、総会ではその意見が受け入れられませんでした。

旧サイバー犯罪条約(現行のサイバー犯罪条約)にも、非実在と実在を区別しないマンガ、アニメ、ゲームに対する規制が含まれていますが、そこには留保規定が存在していたため、問題を回避することができました。

しかし新サイバー犯罪条約が留保規定なしに作られると、日本でも非実在児童ポルノのような形で犯罪化されるのではないかという大きな懸念が生じましたので、私自身が外務省を含めて、この新サイバー犯罪条約に対して働きかけてきたという経緯があります。

当初、正直に言うと外務省の反応は薄いものでして、表現の自由という問題よりも、サイバー犯罪条約に対して「犯罪を防ぐことが重要」という認識が強く、どういう風に表現の自由に規制がつながるのかについてはあまり理解がなかったように感じましたが、私自身も相当打ち込み、途中からは二人三脚で進めることができました

途中2022年11月に統合交渉案が提示されたり、また議長案が作成されるなど、内容が削られたり追加されたりする中で、最終的に非実在と実在の区別がない形で、子供の性的な表現については一切を犯罪化するという議論が進んでいきます。

直近では最終案の前に議長案が出されていました。この中で第2項の部分では、実在でなかったとしてもそのコンテンツに関しては犯罪とされる。ただし第3項には、それぞれの国の判断で除外ができるという除外規定が置かれていました。当時は第13条だったこの第3項が重要なポイントになりました。非実在と実在を区別し、非実在に関しては犯罪化しないという主張を通すことが目標でしたが、宗教上の問題などもあり簡単には進みませんでした。

そこで第3項の除外規定を活かすべきだという意見が強まりましたが、この除外規定を削除すべきだという意見も最終的に出てきまして、この第3項がサイバー犯罪条約の最終案で重要な議論の対象となりました。

日本の主張通りに削除されたり、維持されたりする項目があり、外務省と1つずつ確認しながら進めていって、最終的には、なんとか第3項が生き残り、締結国が本条第2項で定められたものについて限定することができるという形で、実在する人物を描写または表現している場合にのみ適用されると規定されました。つまり、非実在は含まれないという除外規定が一応維持され、ギリギリセーフで守ることができたという結果になりました。

この内容について実は投票が行われました。最終投票は8月8日に行われて、その投票結果を見ますと、削除に賛成が51票、反対が94票、棄権が9票となっており、154カ国中1/3以上が削除に賛成しているという状況でして、一歩間違えれば、この第3項が削除されてしまう可能性もあったわけで、決して安泰な状態ではなかったということです。

この件に関しては、表現の規制につながるということで、先進国を中心に日本政府が一生懸命働きかけ、外務省が頑張って各国を説得してこの条項の削除に反対するようにロビー活動を行い、結果として、なんとか第3項の維持に成功したということ。

本当に私も含め、特に現場で頑張っていただいた外務省の方々が踏ん張らなければ、この第3項が削除され、日本は非常に困難な立場に追い込まれるところでした。児童に対する表現やその他を巡ってギリギリで生き残ったということです。

誤解してほしくないのは、本則では実在と非実在を分けていません。原則として、そうした表現は犯罪行為であるとされています。しかし、この除外規定がなんとか生き残ったことで、日本はこの規定を選択できるという状況になったわけです。本当に国際交渉の現場というのはこういうものなのかと、改めてその厳しさを垣間見ることとなりました。

この辺りは、私自身もかつてTPPの著作権の非申告罪化の問題で経験していました。著作権法の改正において、TPPの著作権の非申告罪化が通ってしまえば、日本の二次創作は完全にアウトになり、すべて違法となる可能性がありました。

今の日本は基本的に申告罪です。つまり二次創作をしたとしても、原著作者が大目に見て、特に訴えなければ問題ないという状態ですが、これが非申告罪化されていたら、正直なところコミケは全滅していたでしょう。

実は、著作権の申告罪を選んでいる国は、今では日本とベトナムだけになっています。日本もTPPに従って非申告罪化されていたら、二次創作文化は守られなかったでしょう。

TPPでは主に農業や関税の問題が大きく議論され、著作権などの知財問題はあまり表に出てきませんでした。しかし一部のリークを受けながら、担当官と二人三脚で除外規定を守るために取り組んだ結果、日本の二次創作文化、そしてコミケのような文化を守ることができました。

昨今、表現の自由がこういった国際的な取り決めや条約の枠組みの影響を受けることが増えてきています。私からすると、今回の新サイバー犯罪条約はTPPの第2弾のようなものでしたが、今回は秘密交渉ではなく、過程についても要所要所で条文を公開し、皆さんと議論しながら進めることができましたので、非常に大変ではありましたが、情報が公開されている分、よりリアルな部分を皆さんにお伝えできたのではないかと思っています。

さて、この新サイバー犯罪条約の発端が何だったのか、振り返ってみたいと思います。もともとブダペスト条約というものがあり、これは欧米諸国が中心となって作られたサイバー犯罪条約です。「これで十分ではないか」ということで、日本を含めて欧米諸国は、ロシアや中国が国連で出してきた新たな条約案に反対していました。

では、なぜロシアや中国がこれを出してきたかというと、サイバー犯罪がグローバルに行われた場合、ロシアや中国が「主権侵害だ」と主張してきたのです。しかし、それはおかしな話です。もし主権侵害だというのであれば、国際的な枠組みで共通のルールを決めること自体を拒否すべきであり、矛盾しているのですが、ロシアや中国は「ブダペスト条約の枠組みがけしからん」ということで、これを覆すような形で、国連でイニシアティブを取ろうとしたわけです。

当初はロシアと中国が中心となっていましたが、表現規制の問題に関しては、特にイランや中東諸国が「これを犯罪化すべきだ」と最後まで強く主張していました。

国境を超えるコンピューターアクセスに対して犯罪が行われた場合、ロシアや中国は「国家主権の侵害だ」として、現行のサイバー犯罪条約を見直すよう迫ったところからこの議論が始まり、これは国際条約を作る意味で言えば、理論的に矛盾しています。

しかし、昨今の表現規制の問題に関しては、最終的に中東諸国が強く主張してきました。特に日本のマンガやアニメに関しては、中国が標的にしていたという事実があります。途中で明らかに日本のマンガ、アニメ、ゲームに対して「けしからん」と主張、そういった中で、なんとかギリギリのところで交渉が成立したということです。

それ以外にも、このブダペスト条約そのものに問題がなかったかというと、そんなことはありませんでした。原則として、非実在に関して含むのかどうかという問題がありました。原則としては含むが、除外規定が設けられ、他には「児童の権利に関する選択議定書」というものもありますが、これは実在する児童のみを対象としていたため、問題はなかったのです。

私が日本政府に対して2016年に通した内容(当時、私は野党にいましたが)では、児童ポルノに関する取り決めにおいて、日本が関与している条約をすべて明らかにするよう求めました。結果として「児童の権利に関する選択議定書」と「サイバー犯罪条約」だけが該当し、非実在の表現に関してはこの条約の責任範囲外であるという政府見解を得ました。

なぜこのようなことをしたかというと、当時ブキッキオ事件といいますか、ブキッキオ氏が日本に来て、日本ではマンガ、アニメ、ゲームの非実在のものが問題視され、日本の子供たちに悪影響を与えているとして、それらを禁止すべきだと主張する勧告を出す予定がされていたことも分かっていましたので、私もブキッキオ氏と面談し、さまざまなことを言われましたが、勧告が来る前に、日本の国際的な立場を明確にするため、日本政府に対して質問主意書を提出し、国連の義務を負っていないことをはっきりさせました。

これをやっておかなければ、その後毎日新聞などがとんでもないキャンペーンを展開したこともあり、日本が国際的な規約に違反していると報じる事態が発生していたかもしれません。

しかし、実際には、非実在に関しては義務を負っていないということを確認していました。それにもかかわらず、一部の記者が確認せずにキャンペーンを展開したり、誤報を書いたりすることがありました。これまで私はそういった事態に対して、詰将棋のように一つ一つ対応してきたという経緯があります。

それから外務省が動きやすいように、2023年の段階で林外務大臣と岸田総理に対して、新サイバー犯罪条約を詰めるにあたり、表現の自由が守られなければならない、マンガ、アニメ、ゲームを守っていくのだということを確認しました。

総理と外務大臣がそれを認めて発言したことで、外務省も動きやすくなり、事実上、総理と外務大臣が認めた内容に沿って動くことができたのです。こういった質疑を事前にしておかなければ、外務省の担当官も判断に迷うことがあったと思います。外堀を埋めていったということです。

新サイバー犯罪条約の今後

さて、最終的に新サイバー犯罪条約が今後どうなるのかですが、これは前哨戦にすぎません。まだ終わった話ではなく、決して安泰な状況ではありません。2024年の9月までに、今回の国連総会が閉幕するまでに、実際に国連総会で決議され、この通りに決まることになると思いますが、問題はその後です。

日本政府がこれを批准し、さらに国会で関連法の整備が行われます。何度も説明してきましたが、この条約では原則として非実在と実在を区別せず、いずれも犯罪行為とされています。子供の性的表現に関しては、たとえ実在でなくても、文章や音声であっても犯罪となる可能性があります。

もし国内で、表現の規制を推進したい勢力が「原則がそうであるなら、日本もそれに従って法整備をすべきだ」と主張し、その結果として法律が通れば、表現の自由はすぐに規制されてしまいます。

ですから、14条の第3項にある除外規定を日本が選び、国内法の整備を行うことが重要です。早ければ、この秋に国連で決議がされ、来年の通常国会(1月からの通常国会)に間に合うか、遅くとも来年の臨時国会で議論されることになります。その際、この条約が国内法に転換される際に、この第14条の第3項が活かされるかどうかが非常に重要な問題となります。

これは先ほど言ったTPPの内容にも関連しますが、TPPの際も除外規定を作ったものの、それを文化庁が選ぶかどうか、そして国会質疑や審議の中でこの除外規定を使うかどうかが問題となりました。

当時、私は馳文科大臣と森著作権課長に働きかけ、公の場でメディアも呼び、大臣が著作権課長に指示をする形で、除外規定を選び、二次創作を守るようにと指示を出させました。

今回も、最後の瞬間には同じことをやらなければならないと考えています。これも非常に国内で緊張が走る瞬間が訪れるでしょう。与党内での手続きも慎重に進めていかないと、この瞬間が一番危ないのではないかと思っています。

ということで、新サイバー犯罪条約に関して丁寧にお伝えしてきましたが、2021年の末頃から、私自身も命がけで取り組んで、なんとか除外規定を残すことができましたが、残念ながら条約の原文の中から実在と非実在を区分することはできませんでした。

それでも除外規定を置くことができたので、あとは国内法の整備の際に変なことが起こらないよう、引き続き頑張っていきたいと思います。前哨戦はなんとか勝ち抜けたのではないか、私自身もこれを公約として掲げてきたので、本当に良かったと感じています。

クレジットカードによる表現規制について

次に、クレジットカードの規制についてお伝えします。これも表現の自由に対する大きな規制に関わるのですが、結論から言うと、私はサンフランシスコにあるVISA本社に赴き、アポイントメントを取って話をしてきました。結果として国際ブランドであるVISAの本社としては、表現の規制をするつもりはなく、しないという言質を得ました。

VISAのポリシーとしては、「インテグリティ」を重視しており、そうした方針を持っているという現地確認をしてきました。私は日本の国会議員として、この問題は非常に重要だと考え、アジェンダを立て、先方の上級副社長やリスク管理の責任者と話をしてきました。

昨今、日本を含め世界中で起こっていることですが、あるコンテンツ、特にエログロ暴力的なシーンを伴うコンテンツが、クレジットカードで決済できないという事例が増えています。そのため、サイトが閉鎖に追い込まれるケースもあり、表現の自由に対する大きな規制につながっています。

しかも、この規制はコンテンツの内容が本当にエログロであるかどうかに関係なく、言葉の表現だけで判断されてしまっているという問題があります。これはまさに「言葉狩り」であり、内容にかかわらず表現そのものに対して規制がかかるという大きな問題です。この状況を放置できないと考え、さまざまな手段を講じてきましたが、最終的にはVISA本社に行く必要があると判断し、時間をかけて交渉を行いました。

VISA本社でのやりとり

結果として重要なポイントは、VISAが「インテグリティ」を大事にしているということです。インテグリティとは、法令遵守のことを指し、VISAはそのポリシーをホームページでも公表しています。

次に重要な点は、VISAは取引について合法かどうかの法的判断は行いますが、合法なコンテンツに対する価値判断(それが良いか悪いか)はしないということです。

例えば、アメリカでは銃規制について賛否両論があり、大きな議論がありますが、VISAは価値判断をせず、取引自体は行われます。同じように、アダルトコンテンツに関しても、違法でない限り、VISAは取引を拒否することはしませんという結論でした。

もう1つ、アダルトコンテンツに関しても、しっかりと年齢に関するルールが定められています。特に児童ポルノでないことが重要であり、これは世界的に違法とされ、日本でも違法なコンテンツとされています。つまり児童ポルノではないこと、そして合意のもとで提供されていることが必要です。誰かが非合意のもとで作られたものではない限り、VISAのインテグリティのポリシーに基づいて判断。文化的な違いを超えて、VISAはそのコンテンツに対して判断をしないということを明言しました。

VISAの規約についても、本社は基準を決めるだけであり、具体的に「このコンテンツはダメである」とか「取引を禁止する」といった判断は一切しません。もし判断をするとすれば、それは現場で行われるものであり、本社がそのような指示をすることはないと確認、またVISA本社は特定のキーワードを含むコンテンツに関して取引を禁じるような指示をしたことも一切ないということでした。

これまで、いろいろな会社が「このキーワードはダメだ」とか、「VISAでの取引を禁止された」などと話してきましたが、VISA本社からはそのような指示は一切されていません。また、具体的なメモを取った上で、もし問題があればVISAとして相談に乗るという姿勢も示されました。私も改めて、この立場を国内に持ち帰り、困っていることがあれば日本から情報提供を行い、VISA側にしっかりと検討をお願いし、引き続き一緒に取り組んでいくことを確認しました。

今後も国際ブランドであるVISAとは関係を維持しながら、この問題に取り組んでいくつもりです。そうなると、クレジットカードにおける規制の「犯人」は誰なのか、ということを探る必要があるのですが、この点についてはまた後ほど触れていきたいと思います。

まずVISA本社に行った結果として、これは非常に大きな成果だったと感じています。VISA本社が定めるグローバルなポリシーに対して、各VISA関係者が独自に判断することはおかしいのではないか、ということも指摘できるようになりました。本社が定めた規約に反する行為を阻止するため、重要な部分を勝ち取ったということです。

交渉のリスクと事前準備

実はこれは非常にリスクがある交渉でして、これは民間の契約の話でありますから、私がいくら政治家だと言っても、民間同士の取り決めに関しては「いやいや、VISAはグローバルとしてこういうことを考えているのだから、政治家が言ったところで民間の契約行為には影響を与えない」と言われてしまう可能性もありました。これは非常に困った状況になりかねませんでしたが、そこはリスクを取っていきました。

ただ日本のVISAとも事前に話をしていて、VISAの意向を確認しながら国際交渉に臨みました。つまり、VISA国際ブランドが当然こういう回答をしてくるだろうということを理解した上で、現地で確認を取ったのです。無謀な賭けに出て、もし逆にVISA本社が「非実在も含めてこういった取引はしない」という国際方針だと明言されたら、それは逆効果になってしまったでしょう。

ですのでそうならないように、慎重に事前に外堀を埋めながら交渉に臨んでいたことも、知っておいてもらいたいです。だから、同じ手法を真似て無理に圧力をかけるようなやり方は悪手だと思っています。そういうやり方を望んだわけではないことを、理解しておいていただければと思います。

クレジットカード問題の経緯と影響

これまでの経緯を含めて、何が課題だったのかについて、もう少し触れたいと思います。この件はねとらぼさんからも取材を受けて「クレカ問題」に関して私がコメントしています(リンク)ので、時間があったらご覧いただければと思いますが、これまでの主な動きを少し振り返りたいと思います。

最初にこの問題が少し表面化したのは、2019年8月にCOMIC ZINさんが成人向け書籍でクレジットカードが使えなくなるということが伝わったときでした。私自身この問題を主に2020年頃から扱っており、ネットでも大きな問題になる可能性があると感じていました。

当初は「山田太郎氏が言っていることは大げさだ」とか「そんなことは起こらないだろう」といった反応が多かったのです。多くの人は、アダルト領域だけの問題であり、例えば文言だけで殺人事件に関する表現が規制されるはずがない、という見方をしていました。しかし、現実にはアダルト製品以外のものに関しても、どんどんキーワードで引っかかる事態が発生しました。

2020年5月には、国際団体がクレジットカード会社に対してポルノサイトでの決済をブロックするよう要求するという報道がありました。これはBBCなどが大きなキャンペーンを展開し、特にPornhubが狙い撃ちされ、2020年12月にはPornhubでMastercardやVISAカードが使えなくなる事態に至りました。

さらに、2022年7月にはマインドギークが児童ポルノを扱ったとされ、その中でVISAを使って決済が行われたのではないかという問題が生じました。このことでVISAに責任があるのではないかという指摘がなされ、カリフォルニア州の連邦地裁は「VISAにも責任がある」と判断しました。この頃から、カード決済会社の方でも慎重な議論が行われるようになりました。

また、pixivに対しても警視庁からのプレッシャーがあったのではないかという噂があり、ニコニコでもMastercardやアメリカン・エキスプレス(AMEX)が使えなくなるといった事態が続きました。

DLsiteに関してもVISAやMastercardが使えなくなる、ニコニコはVISAも使えなくなる、ファンティアも厳しい状況に追い込まれ、マンガ図書館Zも影響を受けるなど、広範囲に影響が広がっています。

当初、私自身は具体的なケースを挙げることが難しく、2022年から2023年にかけていろいろな相談は受けていたものの、実名を公表すると決済が一気に停止される可能性があるため、内容を明かさないようにしていました。しかしここまでくると、何が起こっているのかは私が説明しなくても、多くのメディア記事で明らかになってきています。

この辺りの経緯については、さまざまな記事も出ていますので、そちらを確認して頂くとして、いろんなキーワードがダメだという話や、一部カード発行会社の方でもアダルト商材そのものが「公序良俗に反する」というような指摘がなされています。しかし、そもそも「公序良俗」とは何なのかという話です。

アダルトだからといって必ずしも公序良俗に反するわけではありません。今日は小山さんがいないので、法解釈についてはこれ以上細かくコメントしませんが、このような形でどんどん規制が進んでいます。

今後の対応について

さて、ポイントはどこが「犯人」なのかという話です。国際ブランドはそう言っていましたが、今回話をしたのはVISAだけで、Mastercardやアメリカン・エキスプレス(AMEX)、ダイナースクラブなど他の会社の見解については、また別の話があるでしょう。加盟店が規制を受けたことで、おそらくアクワイアラーだろうという話になってきます。

この問題の難しさは、当初、直接「このキーワードがダメだ」と言われたのではなく、「自主規制をしてください」と迫られたことです。つまり、どのキーワードを扱わないかは加盟店側で考え、リストを提出するように言われたのです。あるいは、そういうコンテンツは自ら取引をしないようにしてくださいと言われたことが問題です。これが自主規制の形で広がり、具体的なリストが出回ることになりました。

その後、地域ごとの決済代行業者が出てきまして、VISA本社はサンフランシスコにありますが、アジア統括や日本支社も存在します。日本支社は「そんなことはしていない」と言っていますが、他の地域では「こういったコンテンツは扱わないように」と言われたという証言もあります。

ただ、VISA本社がそうでないと言っているのであれば、各地の担当者がインテグリティをどう扱うかについても、全体としてしっかり対応する必要があると思いますので、こうした背景から、今後も加盟店やアクワイアラー(決済代行業者)に対しても働きかけていき、私自身もこの問題の本質を追っていきたいと考えています。

違法コンテンツの定義について

さて、もう1つこの問題を議論する際には「違法か違法でないか」という決定的に重要なポイントがあります。違法なコンテンツとは何なのかを整理してみます。違法なコンテンツに当たらないのであれば、好き嫌いはあるものの合法ということになり、VISAが言っている「合法かつ合意のもとに作られたものであれば規制されない」という点に基づいて整理する必要があります。

まず、違法なものとは何かということですが、1つは「わいせつ物」に当たるかどうかです。これは刑法175条に触れるかどうかで判断されますが、定義が非常に曖昧で、例えば性器が露出して見えているかどうかなど、範囲が広く捉えられています。この刑法175条を見直さない限り、わいせつ物の範囲が広く解釈されてしまう問題があります。

警察はこの曖昧な条文を使ってさまざまな取り締まりを行っているため、刑法175条を見直すことは簡単ではありませんが、警察が何が本当に犯罪として取り締まるべきものかを考慮し、わいせつ物の定義も今後議論していく必要があると思います。

いずれにしても、わいせつ物かどうか、児童ポルノ、著作権侵害、名誉毀損、侮辱といったコンテンツは、そもそも違法です。これらが取り締まられたり、流通させられないのは当然のことです。

ただし、私たちが防がなければならないのは違法なものに限られます。エロコンテンツそのものは違法ではありませんし、その他のコンテンツ全般も違法ではありません。違法なものが含まれているからといって、エロコンテンツやエロでないコンテンツまですべて取引ができなくなるのは、取引の自由に反し、言葉狩りであれば表現の自由にも問題が生じることになります。これは非常に大きな問題だと思います。

日本政府としての取り組み

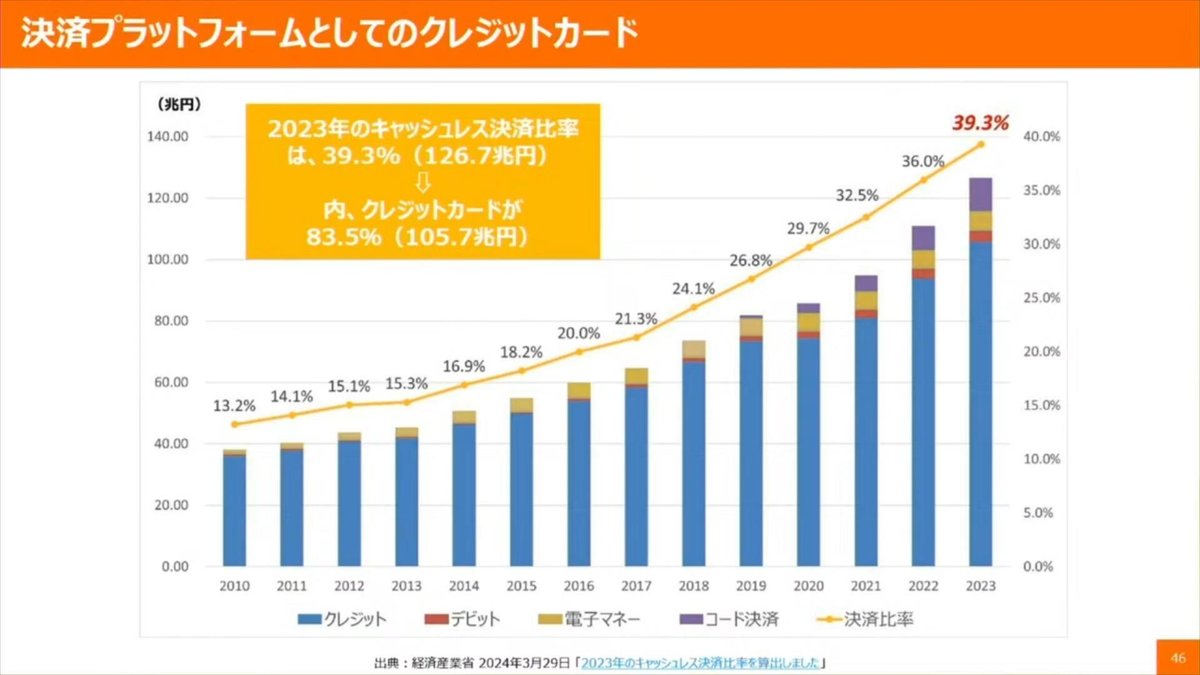

それからもう1つ、カードの取引の現状についてお話しします。現在、国際ブランドのシェアはVISA、Mastercard、JCBにほぼ独占されています。そして、政府としても現金ではなく、電子決済を含めた決済プラットフォーム、キャッシュレス決済を推奨しています。

お店としては、現金を使わずにクレジットカードしか使えないという状況は法律上違法ではありません。つまりカードは現金と同じように民間企業が扱っていても、公的なプラットフォームと考えられるわけです。実際には官民による重要インフラ、つまり経済安全保障の概念からも、クレジットカードは重要インフラの15分野の1つと見なされています。

逆に言うと、他のインフラ分野、例えば水道や交通において「特定の人は使ってはいけない」とか「犯罪者は乗ってはいけない」というような差別的な扱いはされていません。

同様に、クレジットカードも公的なインフラ、準公共的なインフラとして扱われるのであれば、民間が運営しているとしても、差別的な扱いをしたり、個別の契約で「この人には使わせない」といったことはありえないということも重要なポイントだと思います。

そういった意味で、私自身、どういうふうに取り組んでいくのかを考えています。特に政治が民間のカード取引に介入することを問題視する人もいますが、逆に優越的地位の濫用であれば、独占禁止法の枠組みにも関わってきます。

これまでの考え方では、経済的にAとBという競争環境があった時、一方的にAだけに有利な取引が行われていると、競争社会が崩れ、資本主義の社会そのものが壊れてしまうという問題がありました。そのため取引の自由を守り、自由市場を保障するための枠組みがあったのです。

もう1つこの問題を議論する際に重要なのは、プラットフォーマーに対する規制です。今回、情報プラットフォーム法として、従来のプロバイダ責任制限法が名称を変更し、プラットフォーマーにも一定の責務が課されることになりました。

プラットフォーマーが一定の責務を果たした場合、その内容は開示しなければならず、開示しない場合は罰金を含む制裁が設けられています。私もこの法律の作成に関与しましたので、また別の番組で詳しく説明したいと思います。

このプラットフォーマーに対する規制を考えると、自由に取引を制限するのはおかしいということになります。クレジットカードは重要インフラと見なされるのであれば、ガスや電気と同じです。

政府が現金を使わない流通を促進するのであれば、クレジットカードもインフラとして扱われ、法律に違反しないものに関しては取引を拒否することはできないはずです。この点についても整理が必要であり、クレジットカード会社にもこの問題を追及していかなければならないと考えています。

もう1つは、政府がどのような考えを持っているのかという点です。経済産業省も問題があると認識しており、問題がある部分については対応しなければならないという立場を表明しています。

私はデジタル庁の政務官として電子経済に関わってきた立場から、クレジットカードが重要なインフラとして機能していることを考えれば、民間の契約だけで規制されるのはおかしいという立場です。

GAFAMとの交渉等の海外視察と今後の予定

今回、国際ブランドから言質を取れたことは非常に大きな成果だと思います。日本の国会議員に対して、VISAのトップが説明を行い、今後もやり取りを続けることを約束してくれました。私は引き続きこの問題にしっかり取り組んでいきたいと思っています。

昨今の表現規制、例えば新サイバー犯罪条約やクレジットカード規制については、日本は海外からの圧力に対して対応が弱いと感じます。国内で戦う中で、海外からのプレッシャーにはうまく対処できないことが多かったように思います。しかし、今後は日本の国益を守るためにも、しっかりと戦っていかなければならないと感じています。

ただし、単に文句を言うだけではなく、建設的に交渉を進めていく必要があります。彼らが守るべきポリシーについて理解し、それに基づいて話し合いを進めていくことが重要です。交渉の進め方を間違えると逆効果になってしまいます。喧嘩をするのが目的ではなく、どうやって表現の自由を守るかが重要です。そうした視点で、この問題に取り組んでいきたいと思っています。

さて時間もなくなってきましたので、本当はフォーラムでお伝えしたAI等についても取り上げたかったのですが、これはまた別の機会にして、今回はもう1つの問題に焦点を当てます。

私は今回、Apple、Google、Microsoft、Amazonといった企業とサンフランシスコやシアトルで直接交渉を行いました。これらの巨大なプラットフォーマーも、表現の自由に影響を与える可能性があり、重要なテーマとなっています。

例えば、Appleが「このアプリはふさわしくない」と判断して削除したり、「このコンテンツを含むアプリはAppleとして禁止します」といったことが頻発すれば、これは直接的に表現規制につながります。Googleも同様に「このキーワードは不適切だ」と判断して検索結果から除外すれば、ネット上からその表現が消えるということになります。

実際、ある意味では、これらのプラットフォーマーはカード会社以上に強力な力を持っていると言っても過言ではありません。彼らが勝手に操作を行えば、表現の自由に重大な影響を与える可能性があるのです。

この問題は、AIとも深い関係があります。現在、ヨーロッパを中心に「レスポンシブルAI」(責任あるAI)が議論されています。広島サミットでも取り上げられましたが、過剰な規制がAIに適用されると、検索エンジンとAIが区別されにくくなり、AIの規制がそのまま検索の規制に転化する可能性があり、これは非常に問題です。

検索エンジンは選択肢を提示するものであり、最終的にはユーザーが選ぶものです。しかし、検索結果から特定のキーワードが消されると、ネット上に何も残らなくなってしまうのです。MicrosoftやAmazonのような大手企業も、検索エンジンやクラウドサービスを通じてこれらの問題に関与する可能性があり、それが表現の自由を脅かすことになりかねません。

こうした懸念は国際的にも大きな話題となっておりますが、少数の議員しかこの問題に取り組んでいないのが現状です。今回、私はApple、Google、Microsoft、Amazonと直接話をしました。

これらの企業は利益を優先しがちですが、インターネットの発展には表現の自由が不可欠であることを強調しました。今後もこの問題について議論を続けていく予定です。

検索エンジンや巨大なプラットフォーマーが、民間の契約に基づいて表現を制限するような状況が進行すれば、これは非常に大きな問題になるということです。

もう1つ視察をしてきた中で、ニューヨークに行った際に表現の自由において非常に権威のある先生と議論する機会がありました。彼女はアメリカにおける表現規制に関する最高裁までの裁判に多く関わっており、世界的にも尊敬されている弁護士です。

彼女が言っていたのは、大学の中でも「言葉狩り」が非常に強く、多くの教授や研究者が自由に物を言えないという現状です。下手に発言すると、それが原因で職を失うことさえあるという状況が、ポリコレ(ポリティカル・コレクトネス)に関連して広がっているという話でした。

国際的に見ると、こうした問題を扱う議員は非常に少ないのが現状です。特にグローバルでの連携が重要なんですが、残念ながら、表現の自由に関する課題は、GAFAMを含めたプラットフォーム企業やクレジットカード会社が大きな力を持っているため、それに対抗していかなければならないのです。

私は立法に携わる人間として、今後、民間企業と公的機関の間でどのように関係を築いていくかが求められていると感じています。今回のクレジットカード問題についても、VISA本社に行って交渉を行いましたが、これからが本番であり、非常に厳しい状況が続く可能性が高いと思います。しかし、できることは何でもやろうと考えており、皆さんにもできる限りオープンに情報を共有していきたいと思っています。

最近、国会議員の視察が観光旅行ではないかと批判されることがありますが、私自身は交渉のために視察を行っています。そして、その交渉も秘密に行うものではなく、公開できる部分については皆さんに細かく説明し、反応や意見を聞きながら進めています。こうしたプロセスが重要だと考え、今回は緊急報告として取り上げました。

新サイバー犯罪条約に関しては、今後、国内での法整備が重要な局面になると思います。本番はここからです。そして、クレジットカード問題に関しては、まず1番の原因となった部分に切り込み、具体的な解明を進め、決済ができるようにすることが重要です。

また、GAFAMを含めたプラットフォーマーが暴走しないようにするための対策も進めていきたいと思います。表現の自由には多くの課題がありますが、直近ではこれが非常に緊急性が高いと感じましたので、アメリカまで出張し、この問題を取り上げました。

今度は今週末からウクライナの難民支援のため、ルーマニアとモルドバに行く予定です。ウクライナの国境付近、昨年爆撃があったとされる場所まで行き、そこで多くの子供たちが国外に逃げている現状を確認してきます。彼らは十分な教育を受けられない状況にあります。この問題について、日本がどのように支援できるのかを探っていきます。これは緊急の課題だと思っています。

その後一旦帰国してから次はヨーロッパへ向かう予定です。ドイツ、東欧、フランスを訪問します。今度はヨーロッパの視点から、彼らがどのように考えているかを探っていきたいと思います。今の時代はグローバルですから、各国と交渉を重ね、成果を出していきたいと思っています。

皆さんへのお願い

また、できるだけ皆さんに成果や活動内容を開示しながら、一緒に世の中を良くしていくために頑張っていきたいと思います。緊急ではありますが、今回このように説明させていただきました。多くのご意見をいただきたいと思いますし、今回の内容が良かったと思ったら、ぜひ「いいね」をたくさんつけていただき、拡散していただけると幸いです。

これをX(旧Twitter)などに拡散し、皆さんで「表現の自由を守るんだ」というムーブメントを作っていただければと思います。私1人ではできることに限界がありますが、皆さんが世論を形成していくことで力が生まれます。

ぜひ、いいねをつけていただき、リンクを貼って拡散してください。新サイバー犯罪条約やクレジットカード規制についても、諦めることはありません。1人でも頑張る人がいれば道は開けます。

私自身もこれまで何度もくじけそうになりましたが、皆さんの力を借りながら、表現が規制されないように守ってきたという自負があります。これからも頑張っていければと思っています。今日はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。