【第591回】台湾視察報告🇹🇼ITRIや新竹サイエンスパークからみた台湾半導体産業成長の真実(2024/08/07) #山田太郎のさんちゃんねる【文字起こし】

文字起こし元の配信動画

発言者:

(山田さん) 山田太郎 参議院議員

(小寺さん) 小寺直子 山田さんの秘書

今日の内容

(山田さん)

はい、始まりました。山田太郎のさんちゃんねるです。今日は前回に引き続きまして、台湾報第2弾ということで、後編をお送りしたいと思います。

前回分の文字起こしはこちら↓

(山田さん)

前回分もちょっとだけ振り返りをしたいと思いますが、6月26日から28日までの3日間、台湾各地の半導体関係の会社を回ってきました。CIMFORCE社の自動化の仕組み、そしてUMC、さらにAndes Technology、それからTSMC。

今日は、TSMCを少し振り返りながら、新竹サイエンスパーク、そしてもう一つ、最大の話題であるITRI(工業技術研究院)について説明をしていきたいと思います。

(山田さん)

ところで、前回の話を受けて、台湾の発展について小寺さんどうでした?

(小寺さん)

今まで台湾はやはり半導体で強いというイメージがありました。それなりにニュース等で情報は得ていたのですが、今回の訪問で、なぜ台湾がこれだけ半導体で強くなったのかという点を深掘りして知っていただけたのではないかと思います。私自身も、今まで知らなかったことがたくさんあって、非常に面白い回になったと思います。

(山田さん)

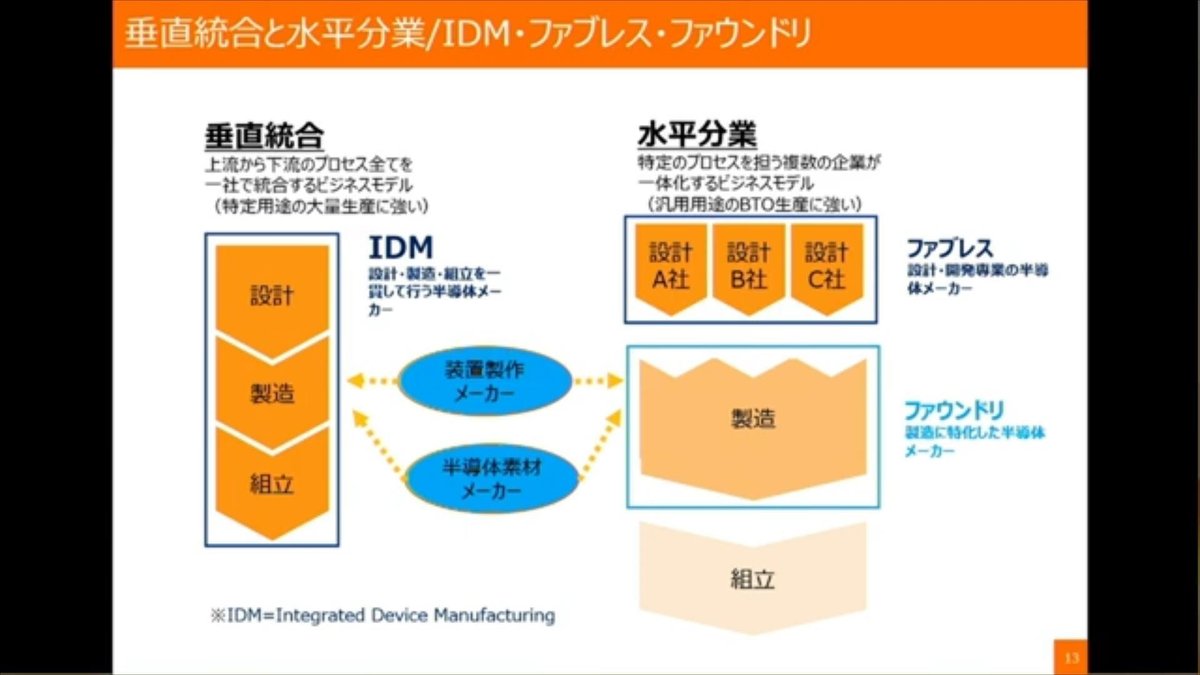

はい、それでは、前回の振り返りを簡単に、まず、半導体について整理し直さなければなりません。垂直統合と水平統合という概念があり、台湾の特徴は水平統合であるということです。

(山田さん)

TSMCさんやUMCさんはファウンドリーということで、設計や開発は行わず、他の会社からの依頼を受けて製造に特化しています。また、前回お話ししたAndes社はファブレスで、設計開発を専門としています。台湾の強さは、ファウンドリーに集中しており、微細加工が世界でも最も得意であるという点にあります。

(山田さん)

競争の状況ですが、2021年の時点ではサムスン、インテル、TSMCが世界のトップ3を占めています。最近の2023年の売上トップ25を見ますと、なんとTSMCが1位。インテルやサムスンの垂直統合型の企業を押しのけて、最大の売上を誇っています。

(山田さん)

それ以外にも、台湾は非常に強く、メディアテックが12位に入っています。これは台湾の設計開発専門の会社です。UMCは前回説明しましたが、TSMCの兄弟会社とも言えるファウンドリー専門の企業です。このように、台湾のファウンドリー業界は非常に強く、TSMCの存在感は世界でも群を抜いていることを説明しました。

(山田さん)

TSMCの説明は前回行いましたので、簡単におさらいをしておきます。1987年にモリス・チャン氏がTSMCを設立しました。元々、モリス・チャン氏自身は1985年までアメリカのTI(テキサス・インスツルメンツ)社に勤務していて、その後、ITRIに委員長として入り、2年後にスピンアウトする形でTSMCを設立したということです。

(山田さん)

TSMCはファウンドリー事業にこだわり、自主開発で0.13マイクロメートルの銅配線プロセス技術の開発に成功しました。現在は5ナノメートルプロセスまで対応できる、事実上唯一の企業と言っても過言ではありません。サムスンとの競争もあり、Appleの半導体供給を巡って争いがありましたが、2016年、AppleのA10チップをTSMCが全量受注することに成功しました。

(山田さん)

最近では、熊本に新工場を建設し、ソニーと協力しています。これは、Appleが顧客になる可能性が高いと言われており、TSMCの戦略はまさにApple戦略と言っても良いでしょう。TSMCの売上の25%はAppleであり、さらに関連企業を含めると50%近くにも達していると言われています。

(山田さん)

TSMCが強い理由は、モリス・チャン氏の強いリーダーシップに加え、台湾政府が半導体産業に対して徹底的に支援していることにあります。今日のITRIの話を聞けば、その背景がよく分かると思います。また、台湾は人材確保戦略も強力に推進しており「優秀で勤勉な労働力」が特徴です。さらに、台湾の高い生産能力も重要な要素です。

前回はTSMC以外にもUMCやAndesなどの企業についても話をしましたが、今日はITRI、工業技術研究院について詳しく話していきます。実は、台湾の半導体産業にはもう1つの秘密が隠されています。それは、TSMCを生み出したITRIです。TSMCだけではなく、オール台湾で進められた半導体戦略が台湾の強さの秘密だと言えます。

ITRI(工業技術研究所)

(山田さん)

さて、ITRIですが、これは新竹サイエンスパークに隣接して位置しており、台北から車で1時間程度の距離です。1973年に設立され、まだ若い工業研究所と言えるでしょう。

(山田さん)

ハイテクに関して、非常にこだわっているということで、いろんなハイテク企業を生み出すべく「スピンオフ」「スピンアウト」と彼らは言っていますが、スピンアウトした企業としては、TSMCが1987年、UMCが1980年にスピンアウトしています。

一方で、スピンインというのもあります。小さい会社を取り入れながら育てて、インキュベーションしてからスピンアウトしていくという形です。それを完全に政府が中心となってやっています。

実は半導体だけでなく、グリーンエネルギーや環境保護、それから通信、電気など、さまざまな分野でも活動しています。そして、このITRIと台湾の半導体産業の発展に関してですが、まさにITRIはその核心にあります。歴史を少し振り返りますと、アメリカのRCA(ラジオコーポレーション・オブ・アメリカ)から技術支援を受けたことが非常に大きな影響を与えました。

加えて、TSMCはフィリップスとも提携し、モリス・チャン氏自身がテキサス・インスツルメンツ出身であったことから、アメリカからの半導体技術がITRIにとっても重要なコアとなっているのです。UMCやTSMCもITRIからスピンオフした企業であり、Andes Technologyもその一つです。つまり、ここITRIが台湾の半導体産業のすべての起点であると言えます。

ここには史料文物館も併設されていて、案内されて丁寧に説明を受けました。ITRIは1973年に設立されましたが、実はその翌年1974年に、寒い日の朝に台湾駅の目の前の朝食屋さんで、閣僚を含めた重要人物が何人か集まりました。

その時にたった10ドルの朝食ミーティングで「台湾はすべてを半導体にかける」という決断がなされたのです。当時、台湾政府にとっては非常に厳しい状況でしたが、半導体産業に巨額の資金を投じることが決まりました。この決断が台湾の半導体を中心とした発展につながり、いわゆる「10ドルの朝食ミーティング」がなければ、ここまで台湾の半導体産業は発展しなかっただろうと言われています。

(山田さん)

ITRIでは、この伝説的なミーティングが「10ドルミーティング」として語り継がれています。博物館の展示には、このミーティングを象徴するような人形があり、みんなで話し合っている様子が展示されていました。

1976年、ITRIは先ほども言いましたが、RCAの技術研修のために渡米しました。当初はスタートしたばかりで技術がまだ十分ではなかったため、アメリカのRCA社に技術研修のために出かけていきました。そして、1976年に台湾初の商用ICを開発しました。

ICやLSI、超LSIなど、半導体にはいろいろな種類がありますが、このICは台湾初の商業用IC電子時計に適用されました。この電子時計は1978年に製品化され、台湾初の商業用ICが組み込まれた最初の製品となりました。

(山田さん)

台湾はICや半導体の開発において後発組でしたが、1974年の決断と、1976年のRCAへの留学によって技術を習得し、1978年には自力で電子時計を作り上げるまでに至りました。そして、1983年にはミュージックICやオルゴールICといった電子部品を含む製品を開発し、ITRIを中心に台湾の半導体産業が成長していきました。

その中で、ITRIからスピンアウトする企業が登場します。1つ目がUMC(ユナイテッドマイクロエレクトロニクスコーポレーション)です。当初、UMCは垂直統合型の企業で、設計開発や製造も担っていましたが、後にTSMCと同じく製造に特化したファウンドリー企業となります。

一方で、1987年にはモリス・チャン氏がTSMCを設立しました。モリス・チャン氏は1985年からITRIの所長を務めながら、スピンアウトする形でTSMCを設立しました。つまり、台湾の半導体産業の技術や人材はすべてITRIから生まれており、ITRIがなければ、台湾の産業はここまで成長しなかったと言っても過言ではありません。

(小寺さん)

これだけ見ても、台湾の柔軟性を非常に感じます。日本だと、普通は何かの目的があって箱を作ったり研究所を作るじゃないですか。でも、台湾の場合は研究所を作って、その後に半導体に一転集中したという、そのフレキシビリティがすごいですよね。

(山田さん)

1974年の決定をぶれることなく続けているわけです。台湾の産業関係者が皆さん口をそろえて言うのは、台湾は人口2000万人ぐらいの小さな島であるため、すべてをやるわけにはいかない。だからこそ、何かに集中しなければならない。その結果、半導体産業に特化したのです。しかも、半導体の中でもすべてを垂直統合するのではなく、水平統合に特化し、さらに多くの企業が不得意としていたファウンドリー、つまり製造に徹底的に特化して技術を磨いていくことにしたのです。

このプロセスは非常に大変なものでした。お客さんは上流で設計開発を行い「ああでもない、こうでもない」と要求が飛び交います。それをすべて受け入れて、不良品が出ないようにし、歩留まりを良くする。そのようにして、ファウンドリーを中心に顧客の要望に応え続ける形で、台湾の産業は発展していったのです。

ITRIを中心としたこの発展の経緯について、様々な議論が行われました。ITRIの副所長の方とも話をしましたが、サイバーセキュリティや人材戦略等について深く議論しました。

新竹サイエンスパーク

そのITRIと、密接に関係がある新竹サイエンスパークについてご紹介したいと思います。台湾が発展するためには、ITRIという研究所だけでは不十分です。さまざまな技術が集積された工場や施設が必要となります。それが新竹サイエンスパークです。TSMCの本社工場もこの新竹サイエンスパーク内にあります。

(山田さん)

「パーク」というと公園のイメージがあるかもしれませんが、実際は巨大な工業団地のような場所です。このパークの規模については後ほど詳しく説明しますが、台湾政府が徹底的に強化している地域で、半導体やハイテク産業が集積されたクラスター地域となっています。

1980年代の主力産業はパソコンでした。ITRIの技術を使い、ICチップを利用してパソコンの開発が行われました。一時期、台湾のパソコン産業はトップクラスの規模となりましたが、その後、半導体産業に急速に移行して、現在は半導体産業が全体の60%を占めています。

新竹サイエンスパーク以外にも、台湾には中部サイエンスパークや南部サイエンスパークがあり、それぞれの地域にローカルなサイエンスパークが展開されています。大きくは3つの主要拠点、そしてさらに6つのローカル拠点で台湾全土をカバーしています。新竹サイエンスパークは半導体が中心ですが、他のパークでは宇宙産業や精密機械なども展開されています。

パークを設立したもう1つの理由は、人材の確保です。研究開発環境として、多くの大学や研究機関が集まっていることが重要です。優秀な研究者や学生が集まりやすい環境を整えるため、台湾各地にサイエンスパークが配置されています。これにより、各地域でローカルに発展が可能になっています。例えば、日本では東京への一極集中が議論されていますが、台湾では各地域に優秀な大学や研究機関が存在しており、分散型の発展が可能となっています。

(山田さん)

新竹サイエンスパーク内や周辺にも大学や研究所があり、ITRIもその一部です。ITRIは新竹サイエンスパーク内の右上の敷地に位置しており、実際に同じ敷地内で運営されています。また、企業の立地も高度に集中しており、非常に効率的な産業集積が進んでいます。

(山田さん)

先ほどの新竹サイエンスパークですが、どれぐらいのサイズ感かというと、4.5km × 3kmのかなり大きな場所で展開しています。UMCやTSMC(青い表示はファウンドリー)、それから設計や材料の会社なども多く立地しているということです。TSMCの本社工場や本社そのものもこの新竹サイエンスパーク内に存在しています。

(山田さん)

この急速な発展の鍵ですが、やはり政府が生産面や法制面、手続き面などすべてにおいて徹底的に仕事がやりやすいようにカバーしていることが挙げられます。保税地区でもありますので、海外輸出に対しても免税措置や軽減措置が取られており、複雑な手続きがないように計画されています。

(山田さん)

中小企業向けには「標準工場」と呼ばれる施設もあり、明日来ればすぐに工場を貸し出せる状態です。下水道、ガス、電気などもすべて整備されており、自分で設備を持ち込めばすぐに製造が開始できるような仕組みになっています。

さらに重要なのは優秀な学生の存在です。幼稚園から高校まで対応する実験学校という名前の学校もあり、台湾ではエリート校として有名だそうです。バイリンガル学科もあり、まるで街のように形成されたサイエンスパークは、非常に美しいグリーン環境に囲まれていました。私も実際に見に行きましたが、環境が非常に良く、整った街並みが印象的でした。

このように、多くの技術や権限が集中し、効率的に作られた新竹サイエンスパークが、台湾の半導体産業の成長を支えています。そして、半導体産業の成長の秘密は「人」にあります。前回も話したように、日本も来年には台湾に一人当たりGDPを抜かれてしまうのではないかという話をしましたが、その理由の一つは、人材の確保と育成に力を入れているからです。

台湾は今後も人材育成に注力していくことで、半導体産業のさらなる発展を目指しています。各社やITRI、新竹パークそのものが、その政策に基づいて実現を推進しています。

(山田さん)

新竹サイエンスパークの中には、国立大学や清華大学、陽明大学といった優秀校が立地しています。これらの大学は台湾のトップ3と言われる優秀な学校で、ITRIに付属していることも非常に大きなポイントです。

また、台湾半導体研究センター(TSRI)も重要な役割を果たしています。ここは、さまざまな半導体研究の成果を各大学に提供したり、逆に各大学からの研究成果を集約したりするハブの役割を担っています。TSRIは、特に博士号を持つ人材を多く集めており、台湾の半導体産業を支える基盤の一つとなっています。

さらに、国家宇宙センターのような最先端技術を担う施設もこのパーク内に位置しています。新竹サイエンスパークに行けば、優秀な研究者が集まり、さまざまな研究が行われている様子が見られます。台湾全土の北から南まで各地域に特徴を持ちながら展開されているサイエンスパークの中でも、この新竹サイエンスパークは非常に重要な役割を果たしているのです。

新竹サイエンスパークには、17万人の従業員が働いており、そのうち約4割が修士号以上を取得しているというのは非常に驚きです。これほどハイテクな工業団地は、日本ではないと思います。また、インキュベーションセンターも充実しており、スタートアップ企業の支援にも力を入れています。

(小寺さん)

日本で同様のパークを作る場合、どのような課題があるのか山田さんの意見はどうですか?

(山田さん)

まず国が主導しないと難しいという点があります。そして、国がどの産業にフォーカスするかが重要です。台湾は半導体に集中戦略を取っていますが、日本は自動車産業や半導体、AI、機械など、強みが多岐にわたっているため、何に集中するかを決めるのが難しい。

国がどこまで政策誘導を行うかが問われるので、なかなか日本が、同じ戦略を、適度なサイズがあるっていう言い方がいいかどうかわりませんが、非常に、政策が取りにくいと思います。

(小寺さん)

新竹パークやITRIは予算はどのぐらい使ってるんですか?

(山田さん)

すみません、どれくらいの予算を使っているかについては、調べていないのでわかりません。

(山田さん)

さて、新竹サイエンスパークの担当者である李組長とも話をしました。このパークには600社以上の企業が入っており、外資系の企業も多数参入しています。

外資系企業が入ることには、良い面と悪い面があります。良い点は、海外からの人材や技術が入ってくることです。しかし、現場からは「せっかく優秀な学生を育てても、外資系企業に人材が取られてしまう」という不満も聞かれました。例えば、Googleなどの企業も来ているため、そのような状況が生まれているのです。

あとはやはり、このサイエンスパークが非常に重視しているのは、ただ立地条件を提供するだけではなく、人と人との交流が重要だという点です。企業間での交流がしやすい環境を整えることが大切で、さまざまなイベントを頻繁に開催しているということです。

(山田さん)

次に、サイエンスパークのクラスターについてですが、台湾全土に大きく3つのサイエンスパークが展開されています。新竹、中部、南部の3つです。そして、さらに小さなパークもいくつか存在しており、現在、準備中のものも含めて、各地域にそれぞれ特徴を持ったサイエンスパークが展開されています。売上高は約4兆元、また、サイエンスパークだけで32万人の雇用を生み出しています。

台湾経済部(台湾政府経済産業省)

(山田さん)

次に、台湾経済部、台湾政府の経済産業省から副大臣クラスの方が参加していただき、1時間ほどさまざまな議論を交わしました。特に、日本との協力に強い関心を持っているようでした。

(山田さん)

TSMCが熊本に進出したことで、九州と台湾の結びつきが非常に強くなっており、この関係をさらに密にして、東アジア地域において台湾と日本が大きなクラスターを作ることができるのではないかという話が出ました。

我々も、台湾との結びつきを強めることは非常に重要だと考えています。他にも富士ソフトや信越科学、日立などと技術提携を進めており、政府が中心となってこれらの連携をサポートしています。

台湾では、政府と民間、そしてITRIのような国の研究機関が一体となって進んでいます。ITRIからはTSMCやUMC、Andesなどの企業が生まれており、国主導の体制が台湾の特徴です。

一方で、日本はどちらかというと民間主導ですが、半導体に関しては、アメリカやヨーロッパ、中国を見ても、国家主導が非常に重要であることがわかります。半導体はリスクの高い産業であるため、国家主導の戦略や政策が台湾にぴったりと当てはまっているのではないかと思います。

(小寺さん)

先ほどの新竹パークにおける人材育成の部分も含めて、全体のグランドデザインが素晴らしいですよね。

(山田さん)

確かに、グランドデザインは戦略的に引かれていると思いますが、スタート時点では、ファウンドリーに集中してやっていくということではなかったと思います。UMCなどの展開や歴史を見ていると、元々は垂直統合を行っていましたが、どこに集中するのが最も良いかを見極めながら進化してきた部分もあるのではないでしょうか。

台湾政府も、半導体産業の人材育成と確保が非常に重要であることを認識しており「半導体学院」を各大学と協力して設立し、専門人材を育成しています。700人規模で、非常に大きいです。

日本の場合、たとえば東大の電子工学科でも排出される人数は20人程度ですので、それと比べると台湾は1000人近くの人材を市場に送り出していることになります。国が積極的にこのような取り組みを進めているのです。

(山田さん)

また、台湾国内だけでは人材が不足するということで、インドネシア、ベトナム、フィリピンなどにも拠点を設け、人材を受け入れようとしています。インターンシップに関しても、手当を十分に支給し、ただのアルバイト感覚ではなく、本格的な取り組みとして提供する形で、インターンシップ制度を充実させているのです。

さらに、AIの分野にも力を入れています。正直なところ、現時点では台湾がAIに関して進んでいるという印象はあまりなかったのですが、データ活用や自動化の分野がこれから伸びていくのではないかと感じています。AIによるデータ活用が進めば、日本を凌ぐ勢いで台湾が成長する可能性があると思います。

次に、台湾自身の戦略についてですが、これは実は台湾がまだ遅れている部分だということで、経済部からの指摘もありました。それはデータセンターをとにかく増やしていくということです。

今、日本のAI戦略の中でも、各社がデータセンターを確保し、大規模なデータセンターを立ち上げていくという話が進んでいますが、台湾でも同様に、NVIDIAやAMDなどの企業が台湾にデータセンターを作ろうとしています。Googleも同様に、台湾にデータセンターを設置する意向を示しています。

台湾は、外国企業も受け入れながら、データセンターを構築しています。そもそも、半導体を提供しているのは台湾ですので、単なる製造工場にとどまらず、データ戦略やデジタル戦略をAIを活用して総合的に進めていこうとしています。

ただ、もう1つの課題として、電力供給をどうするのかという問題があります。これは日本も同様ですが、台湾もやはり課題であると考えています。特に欧米からのプレッシャーとして、自然エネルギーやCO2排出ゼロのカーボンニュートラルエネルギーの確保が求められています。

ここで出てくる議論が、原子力発電をどうするかということです。かつて台湾は原子力発電が盛んでしたが、東日本大震災での原発事故を受けて、台湾政府は原子力発電を行わないという方向に舵を切りました。これ驚く方もいるかもしれませんが、現在台湾は原子力に頼らない電力供給を目指しています。しかし、カーボンニュートラルエネルギーの確保は依然として課題です。データセンターの強化は必要ですが、カーボンニュートラルと電力供給の確保が大きな課題となっています。

また、民間企業によるLLM(大規模言語モデル)の取り組みとしては、台湾の設計の最大手であるメディアテックが積極的に開発を進めています。メディアテックも、UMCの兄弟会社としてスピンアウトした企業で、独自に開発を進めています。

ここまでが、今回の台湾視察の内容です。CIMFORCEの自動化から始まり、UMCやTSMCのファウンドリー戦略、ファブレスの設計開発を専門に行うAndesの戦略についても説明しました。NVIDIAに対抗する戦略や、RISC-Vを使ったAMDに対抗するための技術も考慮されていることがわかりました。

また、ITRIという優れた国の研究機関があり、そこがTSMCやUMCを含む台湾の技術の基盤となっています。台湾全土でサイエンスパークが形成され、人材確保を支えているという構造が見えてきました。さらに、台湾政府の経済部の取り組みも含めて、台湾の産業政策が非常に深く理解できたのではないでしょうか。

(小寺さん)

相当充実した視察でしたね。忙しかったです。

(山田さん)

多分普通に見ただけだと、半導体って何をやっているのか、結構わかりにくいと思うんです。ロジックの話をしているのか、パワー半導体の話をしているのか、ファブレスの話なのか、ファウンドリーの話なのか、よくわからなくなってしまいます。また、もう1つ半導体政策がわかりにくくなる理由は、時が経つと、3年後には全く主役が交代してしまうことなんですよね。

台湾の例を見ていただければわかると思いますが、世界をリードするTSMCだって、1987年からスタートしています。歴史的に見ても、2014年から2016年頃、Appleの半導体供給をサムスンから勝ち取ったのも、ここ10年の話なんですよね。

今回は台湾特集を行いましたが、今後、世界の半導体特集をもう一度やりたいと思っています。アメリカの視察にも行く予定で、NVIDIAにも寄ってくる予定です。NVIDIAを巡るGPUを含めた世界の覇権争いが改めて起こっていますし、脱NVIDIAの動きがどうなっていくのかも注目です。設計手法も変わりつつありますし、日本もラピダスとして半導体産業の復活を目指しています。

(小寺さん)

視察ではサイバーセキュリティに関しても非常に興味深かったと以前お話ししましたが、そのあたりは何かありませんか?

(山田さん)

サイバーセキュリティに関しては、国家のサイバー戦略も絡んでいるので、詳しく話すことはできません。ただし、半導体設計においても、サイバーセキュリティをデザインに組み込む「デザイン・バイ・デフォルト」の考え方は重要です。

もう1つ、法律的な立場で言うと、台湾は日本と違って、通信の秘密や自由が制約されている部分があります。これは、大陸との関係も影響しています。そのため、比較的強硬に政府が対応できる部分もあります。日本とはスタンスが異なる部分ですね。台湾は大陸との関係もあり、考えられないほどのサイバー攻撃を受けています。サイバーセキュリティは、台湾にとって最も重要な強化ポイントです。

日本における半導体産業の課題

さて、ただ視察しただけではなく、日本と台湾を比較しながら、もう1つの課題である「なぜ日本は台湾のようになれないのか」という点を考えてみたいと思います。どこで日本は遅れを取ってしまったのか、そして復活のチャンスはどこにあるのか、今回の台湾視察から見えてきたことを少しまとめていきたいと思います。

まず世界の半導体プレイヤーがどんなところがあるのか、俯瞰して見ていきたいと思います。半導体は大きく分けて、ロジックと言われる部分、メモリーと言われる部分、そしてセンサーやパワー半導体などの分野に分かれています。いわゆるICチップなど、私たちが最も注目するのはロジック半導体を扱うところです。

(山田さん)

かつてはインテルが王者で、今でも極めて大きなシェアと力を持っていますが、インテル以外はファブレス(工場を持たずに設計のみ行う企業)やファウンドリー(製造を専門とする企業)などに分かれてきました。その中でも、台湾が占める地位が強いのがファウンドリー分野です。特にTSMCは圧倒的な強さを誇っており、UMCもそれなりの力を持っています。

TSMCがAppleを巡ってファウンドリーとしての地位を確立した背景には、サムスンとの競争があります。サムスンはパソコンや家電の分野でも強く、特にメモリー分野では日本がかつて強みを持っていたDRAMにおいて、現在ではキオクシア(元東芝系)以外、日本の名前は出てこなくなってしまいました。

一方で、ソニーはイメージセンサー(CMOS)分野で非常に強く、世界のスマートフォンのカメラ性能を支えているのがソニーです。今回の熊本におけるTSMCの進出やソニーとの連携も、最終的にはAppleが大きな顧客となる関係に基づいています。これにより、半導体産業は先端ロジックやスマホ産業によって引っ張られていることが理解できると思います。

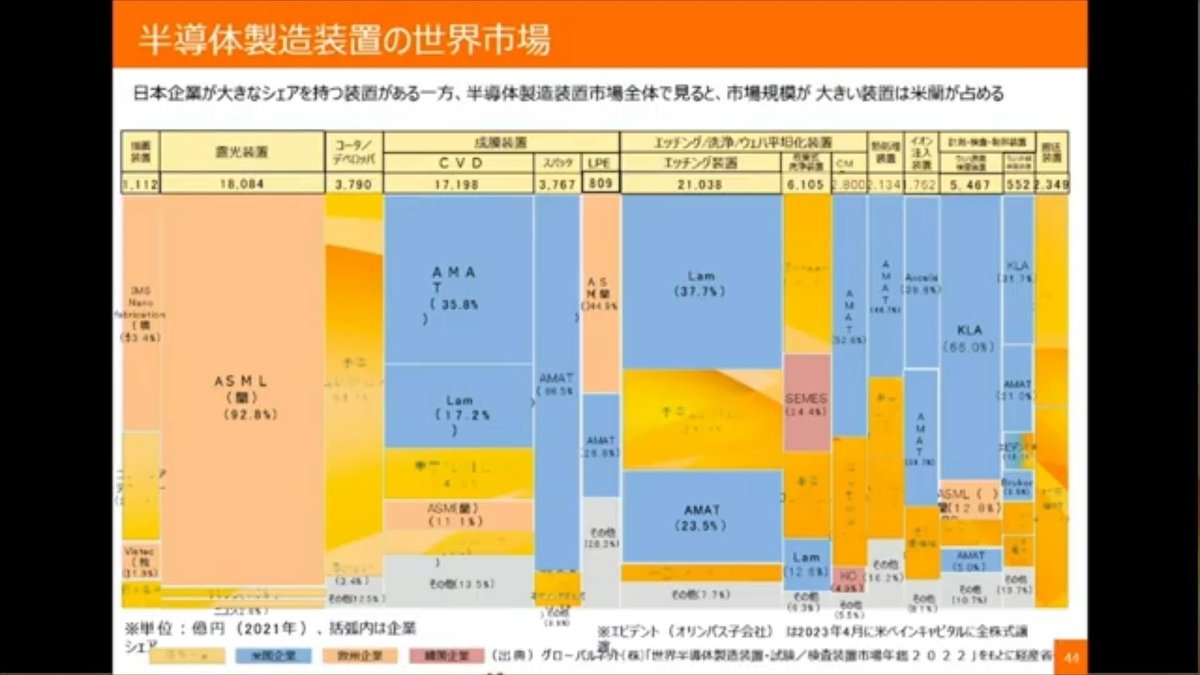

また、設計支援ではARMが強く、製造装置では日本も強いと言われていますが、オランダのASMLに露光装置分野では圧倒的なシェアを奪われています。ただし、他の分野では東京エレクトロンやSCREENなどの企業が強さを発揮しており、素材分野では信越化学工業などがシリコンウェハの製造で圧倒的な力を持っています。

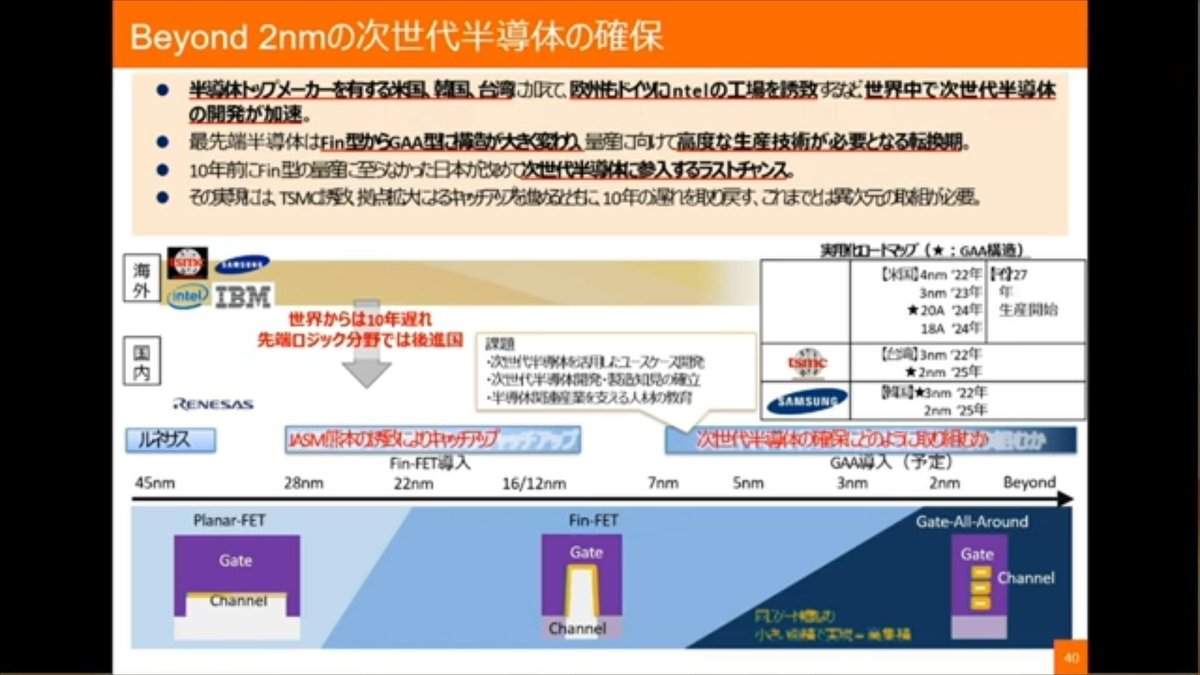

このように周辺分野では日本もそれなりに強みを持っていますが、主戦場であるロジック半導体においては、ラピダスプロジェクトなどで再び先端半導体に挑戦をしているのが現状です。

そして、まさに先端ロジックの戦いというのは、とにかく小さく小さく配線をしていくことです。なぜ小さくするかというと、2つ理由があります。1つは、小さくすると計算速度が増すということです。電子的な計算が途中でどんどんつながっていくわけですが、その距離が短くなるからです。もう1つは、全体の消費電力が減るということです。エネルギーが小さくなっていくため、これから電力やエネルギーを大量に使用するデータセンターなどにおいて、小さな半導体が求められます。

(山田さん)

さらに、自動運転のような複雑な計算を行うためにも、先端半導体が必要だと言われています。ただし、矛盾もあります。先端半導体が良いと言われますが、実際には世界で最も多く使われている半導体のシェアは28nmや22nmのチップです。これらは、テレビや現行の車載機器など、さまざまなものに使われています。ほとんどのデバイスには40nmから28nm程度の半導体が使われており、これなら日本でも製造可能です。

しかし、ここからどうやって最先端の半導体を作っていくかがポイントです。現在、世界ではTSMC、サムスン、インテルの3社がしのぎを削っています。これらは台湾、韓国、アメリカを代表して、5nmから3nm、さらには2nmといった線幅での製造を競っています。インテルは少し遅れていますが、サムスンとTSMCの主戦場はAppleを巡る争いです。

さらに、製造方法も変わりつつあり、3次元で積み上げる計算方法が主流になってきています。これにより、密度を高めた計算が可能となり、新しい技術が次々に登場しています。しかし、1nm以下になると、限界が見え始め、半導体ではなく、別の技術に移行しようとする動きも出てきています。このように、別のステージでの技術開発が始まっていることも理解しておく必要があります。

(山田さん)

それをもう少しイメージ的にまとめたのがこれですが、やはり元々はIBMを中心とした技術がありました。今ではTSMC、インテル、サムスンの3社で徹底的な戦いが繰り広げられています。日本もルネサスなどが頑張ってきましたが、40nmから28nm、あるいは22nmの技術が限界で、なかなか新しい技術に進むことができていません。

日本も負けてはいられないということで、経済産業省も積極的に日本の戦略を打ち出しており、今後はIoT関係のセンサーをはじめ、さまざまな通信技術を含め、半導体の需要が増えるという見込みです。特に、2025年から2030年に向けて、全体の規模が大きくなると予想されています。

(山田さん)

スマホだけでなく、データセンターやその他の分野でも成長を目指し、日米の連携をプロジェクト単位で強化していく計画です。また、光電融合という形で、量子コンピューターなどの全く新しい分野の開発も並行して進めていく予定です。

(山田さん)

ただ、現状を見てみると、ロジック分野での日本の存在感は薄いです。メモリー分野においても、かつては世界の半分以上のDRAMを日本が製造していましたが、現在はキオクシアが2割弱のシェアを持つ程度です。

一方、30nm程度のマイコン(比較的大きめの半導体)に関しては、ルネサスがなんとかリードしています。また、パワー半導体の分野では、日本は電圧の制御においてかなりのシェアを持っていますが、個々の企業の規模が小さいのが課題です。

日本は、半導体製造装置やさまざまな関連技術において強みを持っているものの、実際に俯瞰してみるとどうなのか、これについて経済産業省がまとめたものを見てみます。

(山田さん)

まず、露光装置についてです。半導体チップは、大きな回路図を作って、それをレンズや光の加減技術を使って拡大するのではなく、超縮小してシリコン上に焼き付けます。簡単に言えば、シリコンの上に回路を転写する過程、その前には洗浄やレジストといった処理が行われ、光が当たるとその部分だけが溶けて回路がシリコンに転写され、エッチングなどで配線が作られます。

(山田さん)

露光装置はこの過程で最も重要な技術の一つであり、大きな回路を小さくするための装置です。以前はニコンやキヤノンがこの分野で非常に重要な役割を果たしていました。私も1990年代後半にニコンをお客様として仕事をしていましたが、現在ではオランダのASMLが約93%のシェアを持っており、ニコンやキヤノンは勝てなくなっています。

日本はレンズにこだわりすぎてしまい、新しい露光技術への対応が遅れた結果、ASMLにシェアを奪われてしまったのです。露光装置は半導体製造において非常に重要で、この分野でシェアを取れないことが全体の影響にもつながっています。

ただ、コータやディベロップメントの技術では東京エレクトロンが強く、成膜技術やエッチングにおいても同社やスクリーンが洗浄等で強力なプレゼンスを持っています。日本の装置や周辺技術は確かに強みがありますが、全体を見てみるとシェアを奪われており、苦しい状況です。

もう1つ注目すべきは、半導体に関して戦略変更が余儀なくされている点です。これは安全保障の問題、いわゆる「デカップリング」が背景にあります。簡単に言えば、中国に依存せずに半導体を作るという戦略です。これによって、アメリカを中心とした半導体戦略がどのように変わるのかが、今後の注目ポイントです。

(山田さん)

もう1つ、チップス法によって戦略が余儀なくされるのはサムスンです。チップス法で最も影響を受けるのはサムスンだと言われています。なぜなら、サムスンは先端半導体の製造や設計を相当中国に依存して展開してきたからです。

一方、TSMCは2つの理由で中国への依存が少ないとされています。1つは、大陸との関係があるため、中国に先端技術を持っていったらどうなるかわからないというリスクを避けるために、2世代以上前の技術だけを中国で展開するというポリシーを取ってきました。

もう1つは、TSMCが後発組だったため、サムスンに比べて先端技術を中国に持って行けなかったからです。TSMCは台湾を中心に製造を進めてきたため、影響が少ないと言われています。もちろん、全く影響がないわけではありませんが。

さらに言うと、このチップス法の背景には、インテルの戦略があるのではないかとも言われています。バイデン政権とインテルが非常に近い関係にあると言われており、インテルがサムスンを潰すため、あるいは対抗するためにこの法案が作られたのではないかという見方もあります。

サムスンは、かつては垂直統合を行い、半導体業界の王者でしたが、アメリカも半導体の覇権を巡って復活を目指しているとも言われています。ここまでの話をまとめると、日本の復活がどうあるべきかという点にも触れる必要がありますが、まず感想としてどうですか?

(小寺さん)

半導体がなぜ重要なのか、そして台湾がどのように勝ち進んできたのかという戦略は、今後の日本にとっても非常に参考になるものだったと思います。表面的なニュースではわからない部分も多いですが、山田さんの製造業の経験から見た日本の勝ち筋や、日本との違いが、若い世代にとっても道筋が見えてきたのではないかと思います。

(山田さん)

改めて、日本が今後、私が台湾の視察の中で感じたこととして、もし日本が比較した場合、どこに気をつけなければいけないか、どこを強化すれば勝率が上がるか、あるいは半導体産業が復活できるかもしれない点について述べたいと思います。結論として、まず重要なのは「人」です。

各国や各企業も、とにかく人材を確保するために、かなり高額な給料を払ってでも優秀な人を確保することが非常に重要な戦略となっています。この時、日本が改めるべき点は、給料や人材確保に対する発想です。日本では、これが売上に対するコストという考えが非常に強いのですが、そうではなく、新たな研究開発を進めたり、製品やサービスに付加価値をつけるための「投資」として考えなければなりません。

たとえ売上や利益が十分に上がっていなくても、様々なところから資金や資本を調達してでも、まず優秀な人材を採用し、育成することが重要です。これができなければ、その産業そのものの戦略が成り立ちません。

日本は、1970年代から高度成長期に入り、毎年6%~7%の成長を遂げていました。各国と比べても給料や報酬が高く、アジアや世界から人が集まっていた時代がありました。しかし、現在は、日本のGDPは台湾と比較してもほぼ変わらず、来年には追い抜かれるかもしれません。アメリカのGDPが8万ドル以上であるのに対し、日本は4万ドル弱です。倍以上の差がついている状況です。

このような中で、平等という議論だけで人を採用したり育成するのは、現実的に戦略として難しくなっています。もちろん、政府や私たちは格差の問題をどう解決するのかという課題に直面しています。この矛盾をどう解消するかが、政治的にも今後の課題なるのではないかと思います。

だから、そういう意味では人の採用がどうなるかが、まず重要なポイントだと思います。それからもう1つは、これも人材に関係するのですが、どこに集中するのかが大事です。台湾が日本と圧倒的に違う点は、良くも悪くも台湾は半導体産業に一点集中しているということです。

日本はなかなかそうはいきません。自動車産業があり、工作機械があり、化学も強い。そして1億2000万人の人口を抱えていて、すべての産業が揃い、国内で調達できる状況です。そのため、国内で共存しながら、どの産業も強いという状態があります。しかし一方で、すべての産業が強いことが、国際的にはすべてが中途半端になりかねないとも言われています。国内で過当競争している場合ではない、という指摘もあります。

つまり、どこに集中するかが重要です。世界的にも物作りの分野では、金融関係だけでなく、巨大な合併の時代に入りました。日本も事業再編を進めてきましたが、まだまだ伸びる世界需要に対して、どのように生産性や効率を向上させていくかがポイントです。

また、インドをはじめとするグローバルサウスがこれから成長していくと言われています。その市場にどう対応していくかも重要です。それに加えて、技術の変更や改善を毎年進めていく意気込みが、経営者や現場に求められています。日本では現状維持、保守的になりすぎている印象があります。

さらに、台湾はここまで水平統合という戦略を打ち立ててきましたが、日本は改めて垂直統合を重視しています。日本企業は、系列を作り上流から下流まで1つのグループで完結させる傾向があります。

しかし、世界的に見た場合、日本が水平統合戦略でどこを強みにできるのかが問われています。日本は、かつて装置や素材を提供していましたが、今では露光装置などの分野でシェアを奪われてしまいました。

そしてもう1つの課題は、日本にロジック半導体の設計拠点がないことです。装置やその他の技術を伸ばそうと思っても、経験を積む現場がないという問題が残っています。

そういう意味で、TSMCをJASMという形で熊本に誘致はしてきましたが、実は熊本の工場では前工程しかやりません。後工程については、最近ではボンディングや3次元に伸ばしていく技術が非常に重要だと言われています。ここも台湾の戦略的な部分でしょう。日本も後工程を強化していけるかどうかが鍵となります。

日本の戦略としては「ラピダス戦略」など、全工程をカバーしないと強くならないという意見もありますが、顧客をどう獲得するかが重要です。例えば、TSMCはRCAやフィリップスといった大手企業を顧客として徹底的にサポートし、その後、Appleのスマホに対してサムスンと競争しながら成長してきました。市場や顧客をしっかり見据え、どこに重点を置くかが非常に重要なのです。

日本がこの分野で市場を作りながらサポートしていけるかどうか、その戦略も問われています。また、人材育成においても、サイエンスパークのようなハイテクパークを全国に展開することが求められています。日本では、優秀な人材が東京など一極集中してしまう傾向があったり、JASMの誘致によって他の企業が人材を取られて迷惑しているという声もあります。

このような状況を打破するためには、日本全土にハイテクパークを作り、東京や東京大学に集中せず、地方の理系の優秀な大学や研究所を活かして、各地域で人材を育てる枠組みが必要です。こうした取り組みが、日本の産業にとって非常に重要な課題だと思います。

そういった1つ1つ、私が台湾で見てきたようなことを日本でもやっていけば、まだまだ成功の余地はあるのではないかと思います。あと、半導体だけでなく、冒頭に触れた自動化も非常に重要だと感じています。

日本はホワイトカラーに比べて、ブルーカラーを含めた物づくりの現場の生産性が極めて高いと言われていますが、台湾を見てきた後では、日本の自動化が遅れていると感じます。人手に頼る部分がまだまだ強いのです。

そういう意味では、先端技術に限らず、高齢化が進んで若い人材が現場に入ってこない中で、魅力を高めて人材を引きつけるか、あるいはもっとロボットを含めた自動化技術を進めなければならないと感じました。

自動化を進めるには、単にロボットを導入するだけではなく、IoT技術を駆使して各部分が高度に連携し、中央制御されることが重要です。現在、日本では設計は設計、品質管理は品質管理と、各部門がバラバラになっているため、いくらAIで分析を行っても連携が取れません。

一方、台湾では自動化が進んでおり、上流の工程で何かを削れば、下流でどんな品質不良が起こるかをAIが予測し、対応策を取ることができる状況にあります。

日本はまだその段階に達しておらず、各部門が独自にシステムを作っている状況です。ここで差が出ると思います。産業全体を上げて連携を進めなければならず、企業で対応が難しいのであれば、国が主導して連携を進める必要があります。

中小企業政策のためにも、標準化プログラムが必要です。例えば、ドイツではCatena-XやGAIA-Xのような取り組みがありますが、日本では標準化技術が遅れているのが現状です。このあたりを改善し、日本はデータの蓄積が得意な国であるため、AIにおいてもまだチャンスがあるのではないかと感じています。

今日のまとめ

(山田さん)

ということで、今回の台湾特集を総括、あるいは私流の視察を通じた感想を最後に。

(小寺さん)

見てきたことだけではなく、日本への示唆や今後の戦略について発信している議員は非常に少ないと思いますので、この内容を多くの方に拡散していただけると嬉しいです。

(山田さん)

与党の議員としては、現場を踏まないとやっていられないよねと。日本を強くしていこうという国策を考えるのであれば、他国が何をしているのか、他国の先端技術がどのように発展しているのかをきちんと見もせずに国内戦略を立てるのは無理だと思います。まずは自国の課題や問題点を探るためにも、他国がどの程度、どれほど真剣に取り組んでいるのかを現場で見なければなりません。

今日、私が視察で説明してきた話は、本に書かれているものやネットで公表されている情報にはないと思います。先端技術に携わる人たちと直接会い、話をしてきました。TSMCに関しても、モリス・チャン氏と一緒にやってきた当時の副社長などとも話をしました。そういった話は、本にも書いていないような内容を含んでいます。

現場で本当に動いている姿を見てきたことで、具体的にどのように政治的、経済的に適用できるかをリアライズ(実現)していかなければならないと思います。今後、半導体戦略が日本の物づくりやデータ戦略にどのように繋がるのか、これは宿題としてしっかり取り組んでいきたいと思います。

ということで、2回に分けてお話ししましたが、たった3日間の視察内容は、ほとんど2時間では伝えきれないほどの視察内容でした。実はまだ語り切れていない部分もあります。今後、別の形で発表もしていきたいと思っています。

さらに、アメリカの半導体戦略や日本の半導体戦略についても、これまでどうだったのかを知りたいという方も多いと思います。これについても特集として、世界と日本の半導体戦略を改めて取り上げたいと思います。

現在、私たちはアメリカでGAFAMを含む視察を行っている最中かと思いますので、今度はAIやデジタル戦略がどのようなものか、成果として皆さんに丁寧にご説明していきたいと思います。引き続き、よろしくお願いします。今日はこれで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。