「この人のインタビューを受けたい」と思わせる取材依頼書の書き方

先日、ライターコンサルの中村洋太さんに取材依頼書を添削していただいた。自分で作成した文書が、ただ内容を羅列しただけの無機質な文章に思えたからだ。

「この内容で快くインタビューを受けてもらえるのだろうか?」

この不安感は自分では解消できないと思い、中村さんに相談した。中村さんはお忙しい中、すぐに添削をしてくれた。

そして添削内容を見て、ぼくは衝撃を受けた。書き方ひとつで、こんなにも取材依頼書の印象が変わるのかと思い知らされた。

今回は中村さんの許可を得て、実際の添削内容を一部公開し、中村さんに教えていただいたアドバイスを紹介したいと思う。

取材依頼書の印象が、当日のインタビューの質を左右する

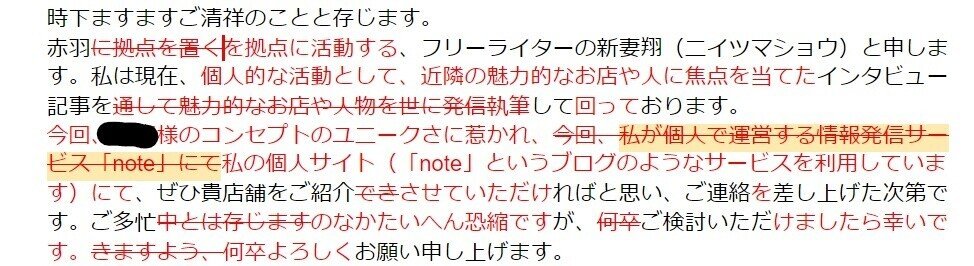

まず、依頼文の添削内容がこちら。

添削前と添削後の文章では、読んだときの印象がまったく異なる。ぼくが最も衝撃を受けた部分だ。

依頼文作成時における中村さんのアドバイスは以下の3つ。

①活動内容や取材のコンセプトを明確にする

②丁寧な文章・誠実な印象を意識する

③相手に合わせて表現を変える

【添削前】

私は赤羽に拠点を置く、フリーライターの新妻翔(ニイツマショウ)と申します。私は現在、インタビュー記事を通して魅力的なお店や人物を世に発信しております。

【添削後】

赤羽を拠点に活動する、フリーライターの新妻翔(ニイツマショウ)と申します。私は現在、個人的な活動として、近隣の魅力的なお店や人に焦点を当てたインタビュー記事を執筆して回っております。

添削後の文章は太字の部分によって、自分がどういう存在なのか・どういう活動をしているのかが明確になっている。

添削前の「魅力的なお店や人にインタビュー」だけでは、そのお店を取材する理由を表現できていないのだ。「なぜ無数にある店の中から、うちのお店を選んでくれたのか」と思われてしまうかもしれない。

しかし、「赤羽を拠点に活動する」「近隣の」という言葉を付け足すだけで、「赤羽のライターが近隣のお店を紹介する」という具体的な企画内容が相手に伝わり、先方が取材の意図を理解しやすくなる。

実際、お店の店長は添削後の文章を読むとすぐに理解を示してくれた。そして「この辺のほかのお店も回っているんですか?」と逆に質問までしてくれたのだ。

依頼文がきっかけで、取材相手とのコミュニケーションが円滑になるのだと実感。

また、「インタビュー記事を執筆して回っております」という丁寧な文体にすることで、誠実な印象を相手に与えられる。とても細かい部分だが、これによって相手は安心感を得られるという。

「もし余計な警戒心を抱かせてしまったら、相手が心を開いてくれず、当日のインタビューはうまくいきません。手紙の印象や完成度が当日の取材につながるんですよ」(中村さん)

【添削前】

私が個人で運営する情報発信サービス「note」にて、ぜひ貴店舗をご紹介できればと思い、ご連絡差し上げた次第です。

【添削後】

今回、○○様のコンセプトのユニークさに惹かれ、私の個人サイト(「note」というブログのようなサービスを利用しています)にて、ぜひ貴店舗をご紹介させていただければと思い、ご連絡を差し上げた次第です。

さらに「○○様のコンセプトのユニークさに惹かれ」という文章を加えるだけで、取材相手に対する自分の気持ちや熱意が際立つ。こう書かれて嫌な気持ちになる人はいないだろう。見比べてみると、添削前の文章がいかに淡白だったかよくわかる。

そして、「note」について説明している文章。

添削前の文章だと、もし相手がnoteについて知らない方だったら、ぼくが「note」を運営している人間だと捉えられてしまうかもしれない。こういう細かい部分に、想像力の乏しさが出てしまった。

「相手の立場やどういう人なのかを考えて文章や表現を変える。それが気遣いであり、思いやりです」

このアドバイスによって、ぼくはこれまで相手の立場をまったく考えられていなかったのだと気付かされた。相手をおもんぱかることができていなかったと反省した。

「自分が同じ質問をされたら答えられるかどうか」を考える

「⑥の質問を新妻さんがされたら、パッと答えられますか?」

質問事項について電話越しに中村さんからこう言われ、ぼくは言葉に詰まった。

⑥挑戦してみたいことを教えてください

挑戦してみたいこと・・・。考えても答えられなかった。

ぼくがこの質問文を最後に入れた理由は、「よく見かける質問」だからだ。マスメディアがインタビューや取材の最後にこう問いかけているのをよく見かける。

しかし、よく考えてみるとあまりにも漠然とした質問だ。

個人として挑戦したいことなのか?それとも店舗として挑戦したいことなのか?中村さんに入れてもらった赤字がないと、その部分がまったくわからない。それに、特に今後挑戦したい目標がない場合も考えられる。

「自分が答えられるかどうかをイメージしながら質問を考えましょう」

漠然とした質問や取材相手が困るような質問の仕方は控えるように、中村さんに丁寧に教えていただいた。質問はできる限り具体的に聞いた方が、相手が答えやすくなる。

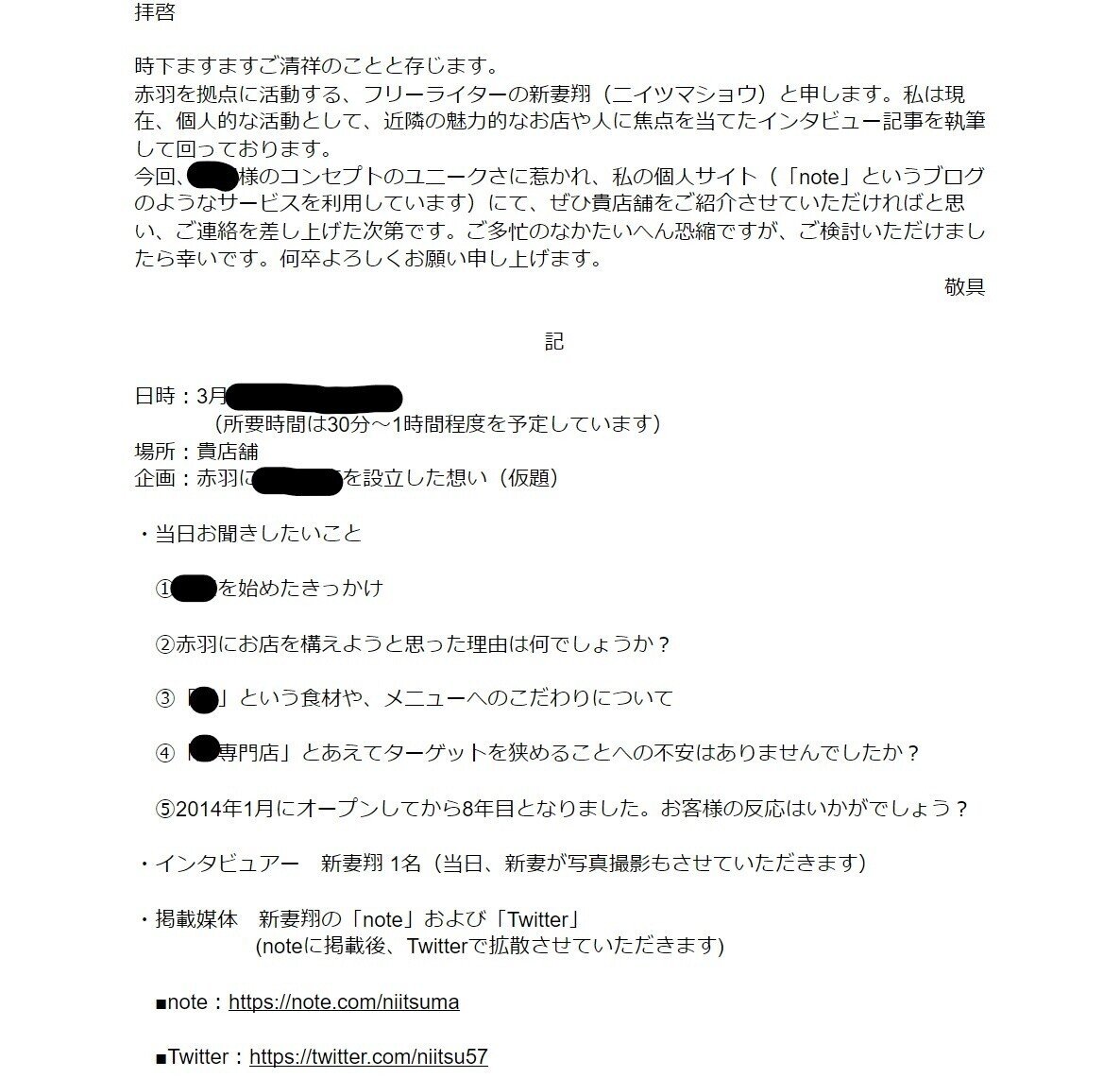

【添削後】

①○○を始めたきっかけ

②赤羽にお店を構えようと思った理由は何でしょうか?

③「○○」という食材や、メニューへのこだわりについて

④「〇〇専門店」とあえてターゲットを狭めることへの不安はありませんでしたか?

⑤2014年1月にオープンしてから8年目となりました。お客様の反応はいかがでしょう?

中村さんと相談し、最終的に⑥の質問は省いた。当日のインタビューの雰囲気などを見ながら質問するのが最善だと考えたからだ。

無意識のうちに文章に表れていた「上から目線」

(中村さんに添削してもらった取材依頼書の最終版)

今回中村さんに取材依頼書を添削していただいたことで、自分が無意識のうちに、上から目線で取材を依頼していたことがわかった。

これまでメディアに在籍していたからか、「取材を受けてもらうのは当たり前」だと思っていた部分がある。決して大きなメディアにいたわけではないが、専門紙もフリーペーパーも業界内での認知度は高かった。もし媒体を知らなくても、発行部数さえ伝えれば取材を受けてもらえる環境にいたのだ。

だから、「取材をお願いすれば必ずOKしてもらえる」という大きな勘違いをしていた。

いま思えば、メディアに在籍していた当時は取材依頼書の作り方もおざなりになっていた。中村さんはぼくの無意識の「上から目線」を文面から感じ取り、アドバイスしてくれたのだと思う。

中村さん曰く、取材依頼書を書くときに最も重要なのは、「この人のインタビューを受けてみたい」と思わせられるかどうかだという。取材依頼書の文面で、インタビューを受けてもらえるかどうかが決まると話していた。

だから取材依頼書を書くときは、目的に合う最適な表現・言葉遣いをすることが大切になるのだ。ぼくは中村さんに添削を依頼したことで、それに気付くことができた。

「どうしたら相手が自分の書いた文章を気持ちよく受け取れるのか考えましょう。それは文章を書くときの本質的な部分です。取材依頼書でも、メールでも、提案書でも、そしてエッセイでもそれは同じですよ」

中村さんは最後にこうアドバイスをしてくれた。これからは、常にこの金言を胸に抱いて文章を書いていきたいと思う。

添削すると、それをテクニックやマニュアルのように捉えてしまう方がいるのですが、文章は自由なものです。マニュアルと考えると、今度はそのマニュアルに自分が縛られます。大切なのは、書くことの目的や本質を考えること。取材依頼書の本質は「この人のインタビューを受けてみたい」と思わせること。

— 中村洋太(ライター&コンサル) (@yota1029) March 11, 2021

もうひとつは、「この人は信頼できるライターさんだな」と相手に思わせること。言葉遣いひとつで印象は大きく変わります。上から目線のような書き方を、相手は敏感に感じとります。失礼のないよう、とはいえペコペコはせず、対等な立場で誠意を伝えましょう。

— 中村洋太(ライター&コンサル) (@yota1029) March 11, 2021

いいなと思ったら応援しよう!