「ドラえもんつくる」本気の研究 人間はロボットの心を認知できるか

22世紀の未来からやってきた猫型ロボット「ドラえもん」。漫画の中だけの存在と思いきや、実際につくろうとしている研究者たちがいる。その中の一人が取り組んでいるのが、「AI(人工知能)と心を通わせる」研究だ。ドラえもんとのび太のように、人はAIと互いを思い、共存することはできるのか――。

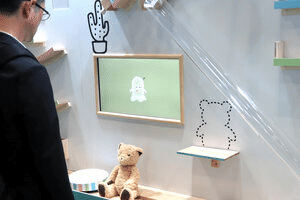

10月に開かれた先端技術の見本市「CEATEC(シーテック)」。国内外の企業が最新技術の活用事例や研究内容を展示するなかで、雰囲気の違うブースがあった。

高さ2メートルほどのカラフルな壁面に据え付けられた木製のレーン。カラーボールを転がし、途中にある坂道やトンネルなどの障害物をやり過ごしてゴールを目指すゲームだ。

体験者はボールをじかに触ることはできない。代わりに、未来の「AIエージェント」をイメージしたキャラクターが割り当てられる。このキャラクターに実体はなく、壁面に据え付けられたモニター画面にだけ映し出され、障害物や仕掛けをクリアするための「お助けアイテム」となる装置を操作してくれる。

シーテックのブース=2024年10月15日、千葉市の幕張メッセ、田中奏子撮影

AIエージェントは、人と会話したり、周囲の状況を確認したりしながら、自律的に判断をするもの。一方、このゲームでは、そんな「完璧」なイメージとはほど遠い。

コースに置かれたぬいぐるみにボールの行き先がふさがれてしまうと、モニターに映るキャラクターは、困った顔で悲しそうな声を発する。ぬいぐるみを体験者がどかしてあげると、キャラクターはうれしそうな表情に変わり、再び装置を動かした。坂道もうまく転がせず、各所で体験者の協力が欠かせない。

なぜ「完璧」ではないのか。このゲームは、人とAIエージェントの未来の関係性を示唆している。 ブースを出展したのは、日本大学准教授の大澤正彦さんの研究室と素材大手のartience(アーティエンス、旧東洋インキ)。大澤さんはAIや認知科学などを研究しており、「ドラえもんをつくること」を本気で目指している研究者として知られている。 AI技術は急速に進化している。膨大な計算を容易にこなし、違和感のない会話もできる。半面、AI技術が進化するにつれ、人間を支配したり、仕事を奪ったりするといった負の印象も強くなっている。 「過去30年間で科学技術は大きく進歩したけれど、人が幸せになっているとは言い切れないのではないか」。そう話す大澤さんが目指すのは、AIと心が通い合う豊かな関係性。その好例が、ドラえもんとのび太だ。 作中でドラえもんとのび太は、それぞれが自分の心を持っていて、相手の心も理解しようとする。ドラえもんがのび太を助けるだけの一方通行ではない。ドラえもんも時にはミスをし、のび太に助けられる。好きになった近所の猫とうまく話せず落ち込むドラえもんに、のび太が「いちばんいけないのは 自分なんかだめだと思いこむことだよ」と励ます場面もある。 (中略)

千葉市の幕張メッセ、田中奏子撮影

大澤さんは「ドラえもんをつくることは技術的には必ずできるし、やり切る自信がある」と語る。四次元ポケットや数多くのひみつ道具の開発、ドラえもんの体としてのロボット工学など、ドラえもんを構成するほかの要素は、仲間の研究者たちが取り組んでくれている。大澤さんは「世界中の仲間たちの研究が集まるドラえもんをつくりたい」と話す。 (以下略)

(2024年12月8日 朝日新聞 田中奏子)

〈ことば〉

思いきや…~と思ったら意外にも…

取り組む…問題や解決すべきことを解決、処理するため熱心にとりかかる。

先端技術…航空、宇宙関係の技術をはじめ、マイクロエレクトロニクス・バ

イオテクノロジーなどの最先端の高度技術。

雰囲気…その場やそこにいる人たちがかもし出している独特の気分。

やり過ごす…なすがままにさせて、かかわりをもたないようにする。

自律…他の影響を受けず、自分の立てた規律に従って自らを規制しながら行

動すること。

完璧…まったく欠点がないこと。

膨大…ふくれて大きくなること。

容易…簡単だ。楽だ。

1先端技術の見本市「CEATEC(シーテック)」にあった雰囲気の違うブース

は、他の企業のブースとどう違うのですか。次から2つ選びなさい。

①最新技術の活用事例や研究内容を展示していること。

②ブースに人がいなくて、来た人が勝手に遊べるところ。

③AIエージェントが、障害物や仕掛けをクリアするための「お助けアイ

テム」となる装置を操作してくれるところ。

④AIエージェントが人と会話したり、周囲の状況を確認したりしなが

ら、自律的に判断し指示してくれるところ。

⑤AIエージェントが一方的に体験者を助けてくれるのではなく、ともに

協力して先に進むところ。

2AI技術の進化によって起こる良い(正の)面と悪い(負の)面には、それぞれど

んなことがありますか。

3大澤教授はドラえもんとのび太の関係性のどんなところがいいと言ってい

ますか。

*もう一度読んでみよう。

22世紀の未来からやってきた猫型ロボット「ドラえもん」。漫画の中だけの存在と思いきや、実際につくろうとしている研究者たちがいる。その中の一人が取り組んでいるのが、「AI(人工知能)と心を通わせる」研究だ。ドラえもんとのび太のように、人はAIと互いを思い、共存することはできるのか――。

10月に開かれた先端技術の見本市「CEATEC(シーテック)」。国内外の企業が最新技術の活用事例や研究内容を展示するなかで、雰囲気の違うブースがあった。

高さ2メートルほどのカラフルな壁面に据え付けられた木製のレーン。カラーボールを転がし、途中にある坂道やトンネルなどの障害物をやり過ごしてゴールを目指すゲームだ。

体験者はボールをじかに触ることはできない。代わりに、未来の「AIエージェント」をイメージしたキャラクターが割り当てられる。このキャラクターに実体はなく、壁面に据え付けられたモニター画面にだけ映し出され、障害物や仕掛けをクリアするための「お助けアイテム」となる装置を操作してくれる。

AIエージェントは、人と会話したり、周囲の状況を確認したりしながら、自律的に判断をするもの。一方、このゲームでは、そんな「完璧」なイメージとはほど遠い。

コースに置かれたぬいぐるみにボールの行き先がふさがれてしまうと、モニターに映るキャラクターは、困った顔で悲しそうな声を発する。ぬいぐるみを体験者がどかしてあげると、キャラクターはうれしそうな表情に変わり、再び装置を動かした。坂道もうまく転がせず、各所で体験者の協力が欠かせない。

なぜ「完璧」ではないのか。このゲームは、人とAIエージェントの未来の関係性を示唆している。 ブースを出展したのは、日本大学准教授の大澤正彦さんの研究室と素材大手のartience(アーティエンス、旧東洋インキ)。大澤さんはAIや認知科学などを研究しており、「ドラえもんをつくること」を本気で目指している研究者として知られている。 AI技術は急速に進化している。膨大な計算を容易にこなし、違和感のない会話もできる。半面、AI技術が進化するにつれ、人間を支配したり、仕事を奪ったりするといった負の印象も強くなっている。 「過去30年間で科学技術は大きく進歩したけれど、人が幸せになっているとは言い切れないのではないか」。そう話す大澤さんが目指すのは、AIと心が通い合う豊かな関係性。その好例が、ドラえもんとのび太だ。 作中でドラえもんとのび太は、それぞれが自分の心を持っていて、相手の心も理解しようとする。ドラえもんがのび太を助けるだけの一方通行ではない。ドラえもんも時にはミスをし、のび太に助けられる。好きになった近所の猫とうまく話せず落ち込むドラえもんに、のび太が「いちばんいけないのは 自分なんかだめだと思いこむことだよ」と励ます場面もある。 (中略)

大澤さんは「ドラえもんをつくることは技術的には必ずできるし、やり切る自信がある」と語る。四次元ポケットや数多くのひみつ道具の開発、ドラえもんの体としてのロボット工学など、ドラえもんを構成するほかの要素は、仲間の研究者たちが取り組んでくれている。大澤さんは「世界中の仲間たちの研究が集まるドラえもんをつくりたい」と話す。

〈こたえ〉

1 ③、⑤

2正の面…膨大な計算を容易にこなし、違和感のない会話もできる。

負の面…人間を支配したり、仕事を奪ったりする。

3それぞれが自分の心を持っていて、相手の心も理解しようとするところ。