暗闇の中で美をつくるもの

これまた昨年度になりますが、マチス展を見ているときに何故か長谷川利行を思い出し、その後2つの本を読みなおしてみました。「マチスのみかた:猪熊弦一郎著:作品社」と「長谷川利行の絵:大塚信一著:作品社」です。意識はしていなかったのですが、どちらも同じ出版社から送り出されていました。

それは最初に絵を鑑賞していた時に、2人の画面内の色彩の扱い方や筆跡の空間の取り方など表面的な最終表現に共通点があるのかと思ったのですが、2冊の本を読了して、対象物を自分のものにするまでの工程をとても大事にしているということが通底している部分だと思いました。というのも、どちらもデッサン力があるということでしょう。

本の中で猪熊はマチスから、まずは対象物をよくみる学習を疎かにしてはいけないと何度も諭されたと書き留めているし、大塚は、「長谷川はその生き方から情熱的に退廃的即物的即興的だと思われがちだが、マスターピースの絵を理論的に学習していたうえで自分の表現をしていると、その誤解を解きたい思いからこの本を著した」、と語っている。(本中で長谷川が上野の図書館に良く通っていたことが記されている。)

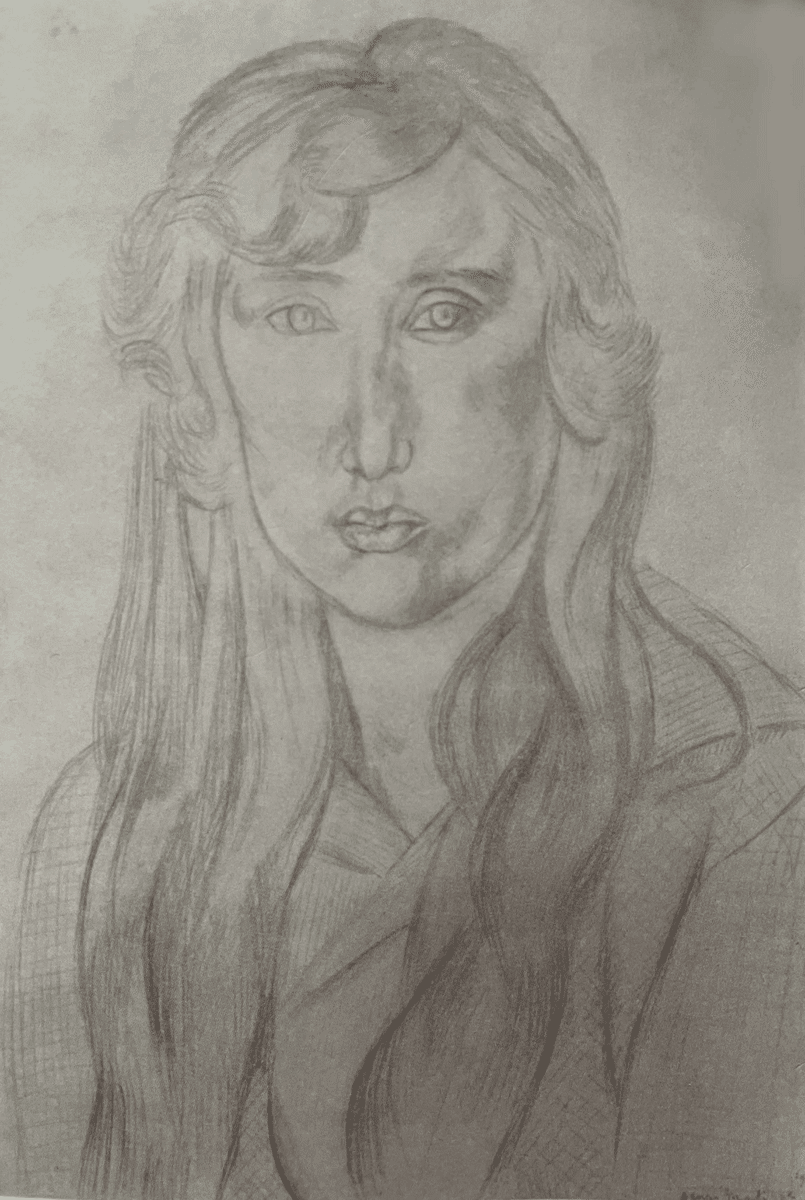

このことは上載したデッサンを見るだけ納得がいくし、今回のマチス展でも、また前回東京都美術館で開催されたマチス展でも飾られていた美しい木炭デッサン群をみてもそのように思いました。

数年前、ある展覧会で偶然に出会った長谷川の「少女」や「卓上の花」を見た時には、思いの強さや独創的な技術ばかりが目に入り、この美しさを表現するにはどのようにしたらいいのだろうかと頭を抱えたのですが、マチスが言うように、最終形を先に追い求めるという間違いを犯すことなく、第一にも基本的にも対象物をよく観察することを省いてはならない、ということでしょう。

長谷川「少女」1935

/「卓上の花」1938

そして、大塚が繰り返し語るに、長谷川はあの大きな戦争という不安な中で、戦争を描くことなく、あまりにも美しい者だけを描いていた、という点も、マチスとのつながりがあるのではないかと思うのです。暗闇の中で生きていながら、こんなにも美しい宝物を生み出していることに奇跡を覚えますし、それは今の時代にもあり得ることなのだと思います。

マチスと長谷川、2人が見ていたものは彼らの目の前のことだけであったのですが、それが普遍的なものを生み出しているのだと思いました。

そして、大塚が繰り返し語るに、長谷川はあの大きな戦争という不安な中で、戦争を描くことなく、あまりにも美しい者だけを描いていた、という点も、マチスとのつながりがあるのではないかと思うのです。暗闇の中で生きていながら、こんなにも美しい宝物を生み出していることに奇跡を覚えますし、それは今の時代にもあり得ることなのだと思います。

マチスと長谷川、2人が見ていたものは彼らの目の前のことだけであったのですが、それが普遍的なものを生み出しているのだと思いました。