初の鹿児島!駆け抜けろ九州道【鹿児島編④】

九州遠征三日目も後半となった。

鹿屋航空基地史料館を堪能した私たちは、次なる目的地である霧島神宮へと向かった。

鹿屋航空基地史料館を出た頃には正午を回っており、ちょうど昼食の時間になっていた。

ちょうど霧島神宮へ向かうためには途中まで東九州自動車道を使うことになるため、東原ICから高速道路へ進入するまでの間にめぼしい飲食店があれば入ろうかと思っていたのだ。

しかし、この日はホテルの朝食バイキングで食べすぎてしまいあまり空腹を感じておらず、ロードサイドにある飲食店もチェーン店が多かったことから、一転して鹿屋での昼食は見送ることにした。

“一般道を走っていれば、そのうち美味しそうな地元の飲食店で昼食にありつけるだろう”

いつもこんな甘い考えで車を走らせては、高確率で昼食を食べ損ねるのだ。

もちろん、この日も昼食抜きとなった。

鹿屋航空基地から東九州自動車道へ向かって鹿屋市内を走行している際に前方にセダンが現れたのだが、普段は目にすることのない車両だったためとても驚いた。

そのセダンは明らかに一般車両が付けないナンバープレートを装着していたからだ。

我々が普段目にするような自衛隊車両用のナンバープレートや仮ナンバーなどではない。

そう、米軍の公用車両だ。

過去に佐世保へ行った際にも見た覚えがあったが、佐世保には海上自衛隊と共に米海軍の佐世保基地がある。

そのため、ナンバープレートそのものは珍しかったが、そのような車両を目にすること自体は不思議なことではなかったのだ。

対する鹿屋には米軍基地はない。

それどころか、鹿児島県内に米軍基地は存在しないのだ。

そのため、いかに自衛隊が常日頃から米軍と密接な関係にあるとはいえ、珍しいと思ったわけである。

この点が気になって後々調べたところ、令和4年11月21日から1年間という期限を定めて米空軍が駐留しているとのことだった。

駐留している理由は無人偵察機MQ9(リーパー)により東シナ海の監視活動を行うためであり、当該期限をもって今後は嘉手納基地へ移駐することを知った。

そのため、鹿屋基地の周辺で米軍の公用車両を見ることが出来たのは一年間だけだった可能性が高く、これもある意味貴重だったのかもしれない。

道の駅すえよし

東九州自動車道の末吉財部ICを降り、国道10号を都城方面へ向かうと間もなく現れるのが、この道の駅すえよしだ。

休日ということもあって多くの人で賑わっており、地元の人も利用しているような印象を受けた。

道の駅としては中規模くらいだろうか。

曽於広域農道

道の駅すえよしは国道10号と曽於街道との交差点に面している。

曽於街道とは曽於広域農道の通称で、農道という言葉の印象に反した快適で走りやすい道路だ。

広域農道の仔細は省略するが、簡単に言ってしまうと地方における実質的なバイパス道路の一種と言っていい。

どこの広域農道も中央線が引かれた二車線の道路で、線形もよく大型トラックなどの通行にも支障がないように作られている。

下手したら付近にある県道もしくは国道などよりも線形や整備状態が良いこともあるので、移動経路を考える際に広域農道というのは有力な選択肢となるのだ。

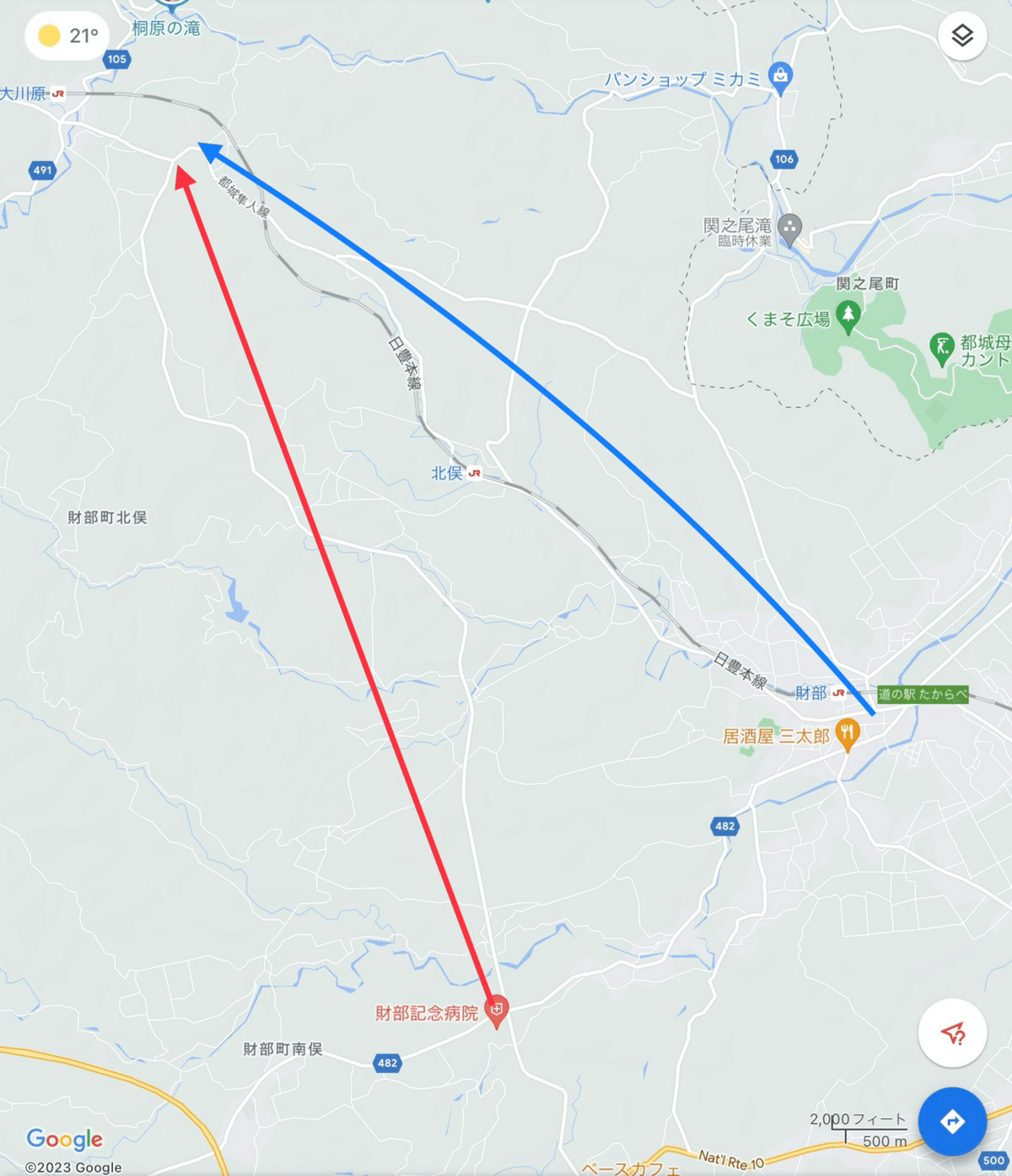

地図を見てみると、鉄道に並行する主要地方道都城隼人線(鹿児島県道2号、宮崎県道2号)に対する実質的なバイパス路線となっていることが分かる。

この日の次なる目的地である霧島神宮へは都城隼人線を利用することになるため、曽於街道によるバイパスルートを利用して都城隼人線へ合流しようと考えていた。

地図を見る限りでは、都城隼人線と合流する突き当りの丁字路を左折すればいいだろうと思っていたのだが、きちんと地図を見ていなかったのが良くなかった。

都城隼人線との合流前に、別の道路と丁字路で交差していることを見落としていたのだ。

丁字路で左折しようとばかり思っていたので、なんと手前の交差点で左折してしまい、狭隘な田舎道へと入ってしまったのである。

左折した時点で怪しいと思ってはいたのだが、しばらく走行していてあまりにも道路が狭隘で貧弱過ぎることから道を間違えた事を確信し、引き返すことにしたのだった。

グーグルマップなどの地図では、小さい道やメインルートではない方の道は薄く表示されていることがある。

そのため、道路の形状や交差点の有無について勘違いしてしまうことがあるのだ。

今回見落としたのもそれが原因だったので、次からは気をつけようと思っている。

こういう旅先で道に迷った経験ほど忘れがたいものだ。

霧島神宮

3日目の午後の目的地である霧島神宮へ到着した。

令和4年に本殿などの一部が国宝として指定されたばかりの神社で、鹿児島県でも随一の知名度を誇る観光名所だ。

霧島神宮展望台

一応、この場所が霧島神宮展望台だ。

位置関係としては西向きで、概ね下の写真の通りとなっているのだが、ご覧の通り眼下に映るのは山林だけである。

展望台に期待していたような景色もなければ、位置関係の解説にあるようなものは殆ど見えなかった。

運が良くても、せいぜい飛行機が飛んでいるのを見られるくらいだろう。

霧島温泉郷(丸尾温泉)

霧島神宮から国道223号を北に進むと見えてくるのが、この霧島温泉郷だ。

調べてみると、ここ丸尾温泉を中心に複数の温泉地があり、それらの総称をして霧島温泉郷と呼んでいるらしい。

ろくに昼食も取らずに神社の参拝まで済ませた私達は疲れ切っており、さすがに骨休めをしたかったので、日帰り温泉を探して入浴することにした。

そこで見つけた唯一の日帰り温泉がカジロが湯だったが、ここが驚愕の温泉施設だったのだ。

カジロが湯の驚くべき点は、その圧倒的な安さにある。

その価格たるや、なんと日帰り入浴一回がたったの390円という破格の価格設定なのだ。

様々な場所で日帰り温泉を楽しんできたが、共同浴場のような無料又は寸志を投入するような場所を除き、これほど低価格の温泉施設など見たことがない。

浴場などの規模が小さい施設だとはいえ、少なくとも500円程度の料金設定がなされていてもおかしくないと思う。

そんな破格の激安日帰り温泉では、また面白い出会いがあった。

露天風呂でくつろいでいた所、初老くらいの宮崎人(都城)と熊本人(人吉)の男性2人と話が弾んだのだ。

この温泉が温泉の採掘施設を利用しているために入浴料が安いとか、開業はあまり古くはないこと、入浴料がこれでも以前よりは上げられている事などを教えてもらえた。

その他にも、九州新幹線や九州自動車道が開通する前に長い時間をかけて福岡まで出て行った話などの様々な思い出話を聞かせてもらい、自分が九州まで来ているんだと言う実感が湧いてとても楽しかった事を覚えている。

こういう旅先の出会いこそ一期一会と呼ぶにふさわしい。

道の駅えびの

九州自動車道には、国土交通省の社会実験である「賢い料金」制度を実施している道の駅が二箇所存在する。

そのうちの一箇所が、宮崎県えびの市にある道の駅えびのだ。

「賢い料金」制度とは、高速道路から入退出をした際の料金について、入退出しなかった場合と同じ料金に調整してくれる社会実験の事を指す。

利用方法は簡単で、対象となるICで一般道へ退出した後、対象とされている道の駅を利用することによって通信を行い、再度対象のICから高速道路へ流入するというものだ。

要するに高速道路のICから近い道の駅を、実質的に高速道路のSA・PAとして利用することが出来るというわけである。

ここを利用した理由の一つは、今回の旅ではまともに宮崎県に寄れなかったので、道の駅くらいは寄っておこうという考えだ。

そして、もう一つは給油のためだった。

この日の宿泊先である福岡まで帰るには少し心もとないガソリン残量だったことから、道の駅を利用するついでに給油していこうと考えたのだ。

既知のとおり高速道路のSAにあるガソリンスタンドではガソリン単価が高いことから、ガソリン単価が安い一般道のガソリンスタンドを利用するために「賢い料金」制度を活用したというわけである。

手前味噌ながら、これこそまさに「賢い」利用方法だと思っている。

えびの市と自衛隊について

えびのは自衛隊のまちとあるが、九州の地理に疎い私はえびの駐屯地が所在していることくらいしか知らなかったので、いまいちピンとこなかった。

帰宅してから調べてみると、鹿児島県との間に陸上自衛隊の霧島演習場が広がっていたのだ。

しかし、さらに驚いたことがあった。

なんと内陸にも関わらず海上自衛隊の基地があったのだ。

その施設の名称はえびの送信所といい、名前だけを見ると大した施設には思えないことだろう。

実際に調べてみるまで私もピンとこなかったのだが、その役割は海上防備という観点から極めて重要な施設だったのである。

この施設が通信をする相手は、なんと海中で潜伏する潜水艦なのだ。

四方を海に囲まれた我が国において、敵国軍隊の侵攻を阻むためには水上艦艇を撃滅する必要がある。

そのためには対艦ミサイルによる攻撃のほか、そのステルス性を活かして海中から魚雷攻撃をする潜水艦の運用が不可欠だ。

水上艦艇への脅威とも言える潜水艦の運用にあたり、非常に大きな役割を果たす極めて重要な軍事拠点だと言える。

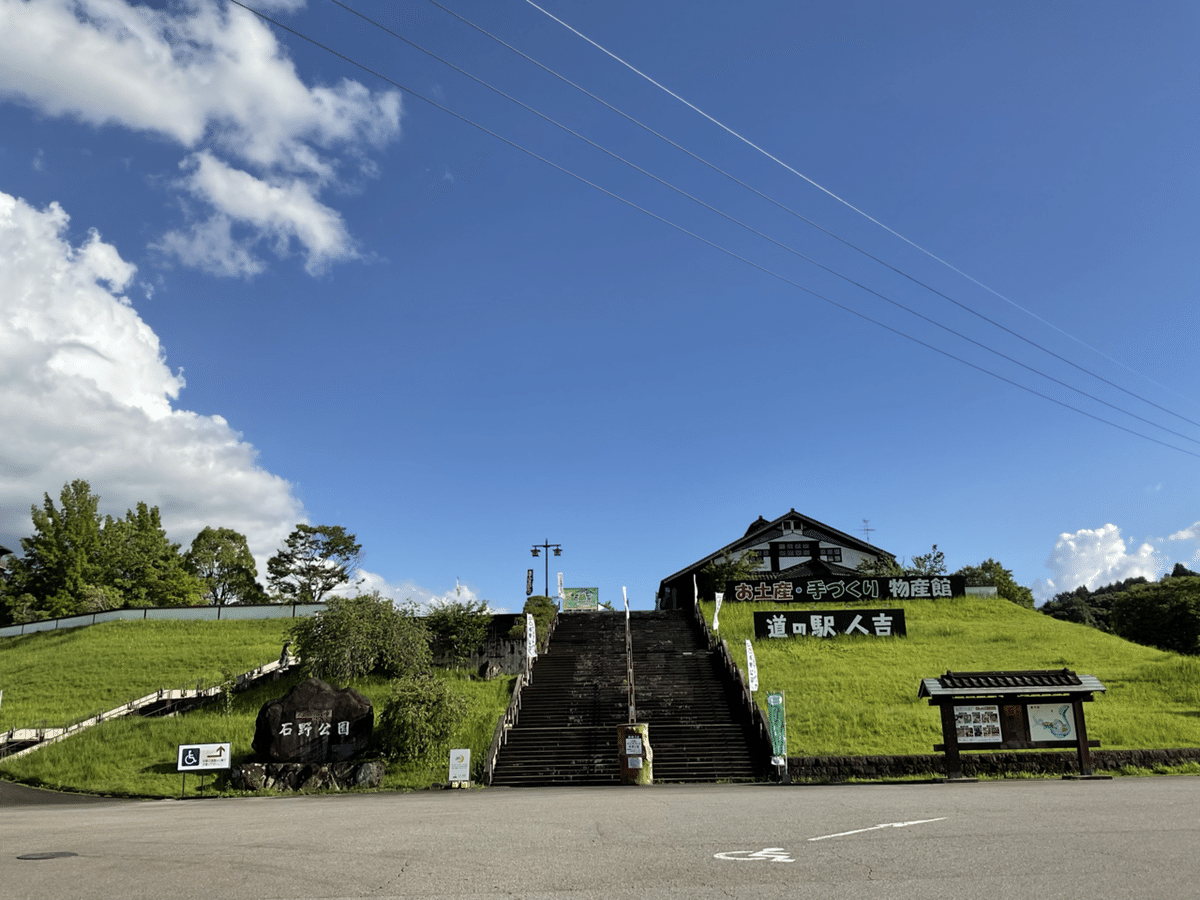

道の駅人吉

九州自動車道に二箇所存在する「賢い料金」制度の適用対象となっている道の駅のもう一つが、この道の駅人吉だ。

注意すべきはICで、人吉ICではなく人吉球磨スマートICから降りる必要がある。

到着した頃には午後5時を過ぎていたため売店などは閉まっていたので、敷地内を軽く見て回ることにした。

高台に公園として整備されており、子供連れが楽しむのに良さそうな場所だろう。

人吉神城の森

ここで一つ気になるものを発見した。

道の駅から眺めていると、城らしき建造物が目に入ったのだ。

人吉と言えば人吉藩相良家の所領として人吉城が置かれていた地域だが、現存天守は九州地方には存在しない。

そのため、人吉城の模擬天守もしくは復興天守などではないかと勝手に推測していた。

しかし、帰宅してから調べてみたら、そのいずれでも無いことが判明したのだ。

地図上で人吉城を探してみると、道の駅人吉よりも遥か東方に位置していたことが分かった。

私は道の駅人吉から西方に向けて撮影をしており、位置関係が真逆なのだ。

さらに人吉城では模擬天守などは建設されていないことから、写真にあるような天守風建造物は存在しない。

これらの位置関係及び建造物から、写真の天守風建造物が人吉城ではないことは明白となった。

それでは、この天守風建造物は何なのか。

今一度地図を調べて自分が撮影した方向を調べてみると、温泉及び宿泊施設等を有する複合施設が見えてきた。

人吉神城の宿だ。

ホームページ等を確認すると天守風建造物があることが分かったので、私の写真に映り込んだ城はこの神城に間違いなかった。

外観から判断するに、構造としては三重三階地下一階の望楼型天守を模したものだろうか。

城に関しても素人なので、違っていたら勘弁して欲しい。

人吉亭(山江サービスエリア)

霧島温泉郷で初老の男性と仲良くなって話をした際に教えてもらったのが、このSA内にあるラーメン店人吉亭だ。

昼食を食べそこねたこの日、夕飯に何を食べるかは私達にとって喫緊の課題だった。

せっかくなら美味しい店で食べたいが、鹿児島から一気に福岡まで戻らなくてはならないことから悠長に店を探している余裕はない。

そのため、地元の事をよく知る九州人に聞いてみることにしたのだった。

やはりそこは九州人、美味しい店をいくつも教えてもらうことが出来たのだが、その中で私達の求めていた条件に合致したのがSAのラーメンだったというわけだ。

ラーメンについては造詣が深くないので浅い感想しか書けないが、九州らいしいとんこつラーメンだったように思う。

もちろん美味しくいただいた。

4日目(7月17日)

長かった九州遠征も最終日ということで、この日はもう帰宅するのみだ。

宿泊したのはルートイン若宮で、九州道若宮ICの出入口付近という高速道路からのアクセス性が抜群の宿である。

ルートインはこのような場所に立地していることが多く、高速道路での移動には持って来いだ。

前日は鹿児島から福岡まで一気に九州道で北上し、若宮ICを降りてすぐにチェックインをすることが出来て非常にありがたかった。

駅の近くの東横インが便利なのと同様に、IC近くのルートインの利便性は格別といって良いだろう。

特に今回のように長旅の中継地点として使う場合は最適で、翌日も出発して直ちにICから高速道路へ流入することが出来るため、時間のロスが非常に少ないことも高評価のポイントだ。

めかりPA

関門橋とその前後の区間は関門自動車道とされており、九州自動車道と本州にある中国自動車道とを結んでいる。

その関門道には上下線で一箇所づつPAが設けられており、本州側(下関市)にあるのが壇ノ浦PA、そして九州側(北九州市門司区)にあるのがめかりPAだ。

関門海峡と関門橋が見られる絶景スポットであることをウリにしており、PA内部も外の景色を楽しめるように設計されていた。

ルートイン若宮(福岡県宮若市)を午前8時に出発し、同日午後6時に岐阜羽島ICまでたどり着いた。

概ね約10時間のロングドライブだったが、夕方までには地元に戻ることが出来たので体は楽だった。

帰宅時に四日間の走行距離を確認すると、何と2300キロを超えていた。

これは私が今までしてきた旅行の中で最も長い距離だ。

しばらくの間、この距離を上回る旅行をすることは無いだろう。

おまけ(お土産)

どれも鹿児島と宮崎のお土産だが、この中で現地へ行かなければ決して買うことが出来ないものが一つだけ存在する。

左上の「鉾餅」だ。

これは霧島神宮の売店において対面販売のみされており、通販等で入手することは出来ない貴重なものだ。

今のお土産品は物産展などで意外と買えてしまうものが多い。

例えば右下の甘夏みかん漬けなどは九州物産展で見かけることもあり、ありがたい反面現地に行った時に買わなくてもいいかなと思えてしまう。

こちらの二本はご覧の通り酒で、左は鹿児島らしく芋焼酎、右は鹿児島銘菓ボンタンアメをリキュールにしたものだ。

芋焼酎は家族へのお土産にしてしまい味は分からなかったが、右のリキュールは私も飲んだ。

甘くて飲みやすいしパッケージもお菓子のボンタンアメ風なので、お土産品として買って帰ると喜ばれるかもしれない。