嘘も本当も何もない世界

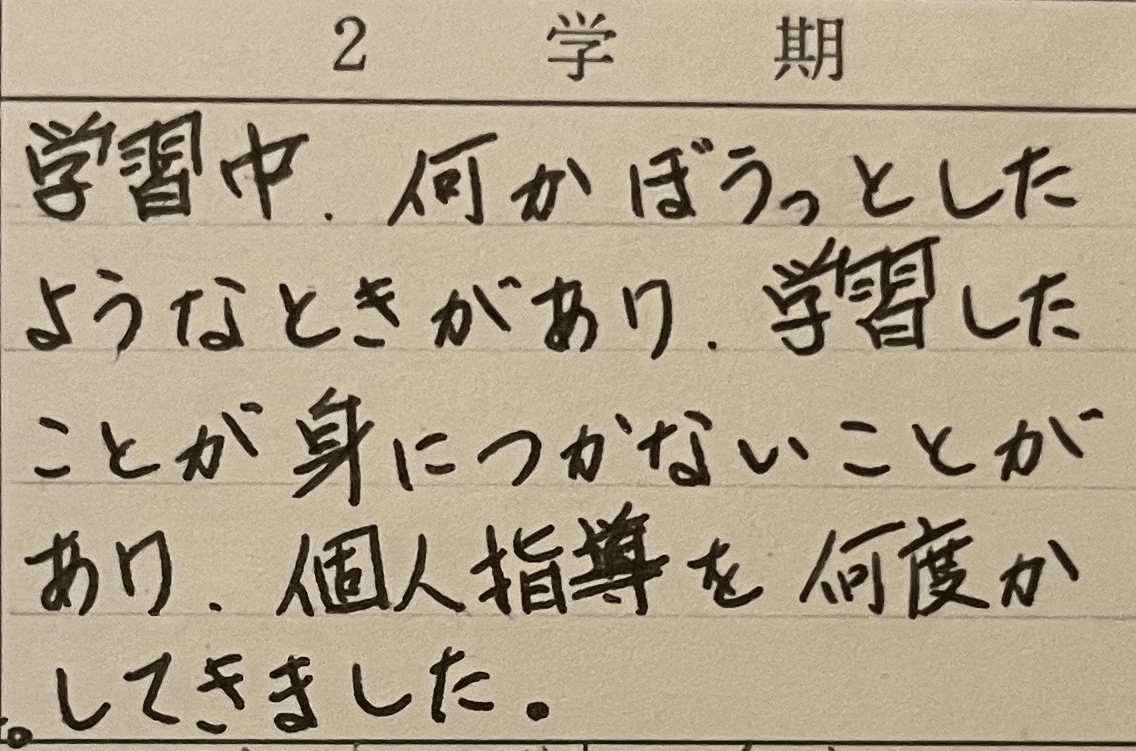

「何かぼうっとしたようなところがあり、

学習したことが身についていない」

これは私が小学校4年生の時の通知表に書かれていた担任からの一言だ。

ぼうっとしている、というよりは人の話を聞いていなかったという方が正しいかもしれない。自覚はあった。

誰かの話を聞いている時、違うことを考えてしまうことが多かった。それが授業や大事な話なら尚更。意識が別の方へ飛んでしまうのだ。

(あー、お腹すいた。おやつはチョコが食べたいなぁ。)

(先生、字が汚いなぁ。)←失礼

なんて、そんなことばかり考えていた。

怒られたって、

(どうでもいーや。)

と気にも留めず、怒られたことすらすぐに忘れていた。

そんな子供だった私は、そのままのびのびと?大人になろうとしていた。

時は流れ、19歳。

当時の音楽視聴ツールといえば、MDが主流だった。

カセットテープのように好きな曲をCDから録音し、曲のタイトルまで入力できる。

当時としては画期的なシロモノだったと思う。

私も例に漏れずMDウォークマンを持ち歩き、好きなアーティストや当時の彼が自分の好きな曲を入れて編集してくれた物などを聴いていた。

私より4歳年上の彼は、某大型CDショップで働いていた事もあり、とにかく音楽の知識がすごかった。

邦楽、洋楽以外にもクラシック、ジャズ、ワールドミュージックなど私が今までの人生で触れてきたことのない音楽も沢山好んで聴いていた。

耳馴染みのない曲たちを新鮮に思うのと同時に、どうしても好きになれないようなジャンルの曲もあったりして、私はなかなかこのMDをウォークマンにセットすることができなかった。

だけどいつか感想を求められるんだろう。と半ばビクビク過ごしていたある日のこと。

「この前渡したMD、どうだった?」

公園の砂場で、さっき買ったばかりの真新しいコンバースを汚しながら、彼が言った。

来た…!

ブランコに腰掛けたまま、私は固まる。

正直まだ全部聴けていない。いい曲か変な曲か、くらいの浅い感想しか思い浮かばなかった。だけど、何か言わなきゃ!焦って口から出た言葉は

「〇〇っていう人の〇〇っていう曲がいい曲だったよ」

今思うとなんて感想だろう。

少しびっくりしたような顔をした彼は

「え?それだけ?もっとさぁ…なんかないの?

ここの歌詞が良かったとかメロディーがよかったとかさ…」

と、半分呆れたように言った。

「上手く言えないけど…歌詞っていうより曲調が好きって感じかな…」

当時の私は返答に困ると

「上手く言えないけど」

と言うのが口癖だった。

「上手く言えないけどって何だよ。」

その度に不服そうな顔をして

「もっとちゃんと自分の思っていることを言葉にしないと、相手に伝わらないよ。」

と諭してくれていた彼。

そんなやりとりが何度もあったことから、その日はそこで彼の怒りのスイッチが入った。

そして、大声で怒鳴られたのだ。

「毎回毎回上手く言えないけどって!何なんだよ!イラつくんだよ!そんな感想で相手に対して失礼だと思わないのか?これを何時間かけて作ったと思ってるんだよ!興味がないにしてももっと言葉を選べ!」

子供達の声で溢れていた公園の平和な空気が一瞬でしんと静まり物音一つしなくなった。

何事だ?

という視線が自分たちに突き刺さる。

ブランコの鎖が、手汗でじっとりと濡れる。錆びた匂いが鼻腔に広がると同時に私はたまらず、走ってその場から逃げ出した。

「おい!何で逃げるんだよ!」

向こうも走って追いかけてくる。

何なの、この状況、、

とにかく逃げ切るしかない!とこの時は家まで全力疾走し、ギリギリのところで追い付かれることはなかったが…

その一件以来、彼による猛特訓が始まった。

「語彙力を高めるために本を読め!」

「音楽をたくさん聴け。歌詞を読め!」

「言葉から何を感じる?

書き手の想いを読み取れ!」

修造ばりに熱い指導に、すぐに嫌気がさした。

何でこんなことをしなければならないのだろう?

放っておいてくれればいいのに。というのが本音だった。

文字と向き合うことが苦痛だった。文字の羅列を見ただけで軽い眩暈がした。

そのくらい、文字に馴染みも愛着もなかった。

しかし容赦なく特訓は続く。

毎朝毎晩、与えられた課題図書を読み、読んだ分の感想を求められた。

(そんな数ページの感想を求められても…)

最初こそやる気もなく怒られていたが、

徐々に褒められることも増えてきた。

「いいところに気付いたね。」

「そうだね、この話にはそういう思いが込められていると思うよ。」

いつも怒っていた人に褒められると嬉しくなるもので、単純な私は褒められた嬉しさと、また褒められたい!と言う気持ちから段々と文字の魅力に取り憑かれていった。

本を読むことが好きになったのはそこからだ。

色々なジャンルの本を読んだ。

読み始めはサスペンス系が多かったが、徐々に純文学にも手を伸ばしていった。

純文学に触れたことで日本語の美しさ、

文字の美しさ、文章の美しさを知ることができた。言葉から人の気持ちをより、理解できるようになった。本を読むことが好きになった。

音楽の歌詞にも目を通すようになった。

自分はまだまだ文章力もないし語彙力もないけど

あの特訓がなかったらどんな大人になっていたんだろうと思うと少しだけ怖くなる。

会議なんて上の空で、ぼうっとしてしまうような大人になっていたのかもしれない。

上司に怒られても、どうでもいいや。とヘラヘラしていたかもしれない。

怒りながらも世話を焼いてくれた当時の彼には感謝している。

怒ってくれたのは、このままではとんでもない大人になる、と私を心配してのことだったんだろう。と、勝手に思うことにする。

当時のことを思い出すと少しだけ切なくなるのは、懐かしさもあるだろうけど、なんだかんだ言っても彼のことが好きだったんでしょうね。

彼の好きだったサニーデイ・サービスの万華鏡という曲。

「一緒にいた時間は楽しかった。

素敵な瞬間の中に、嘘も本当も何もない世界に2人はいたけれど、もう君は1人でも大丈夫。」

ある時、歌詞そのまんまのポエミーな言葉を残して彼は故郷へ帰っていった。

長い間一緒にいたような気がしていたけれど、振り返ってみるとあっという間の数年だった。

そのまま彼とは疎遠になった。

ほとんどが怒られた記憶しかないけれど

本を読むことが好きになれたこと、

文章を書くことが好きになれたのは

彼のおかげだ。

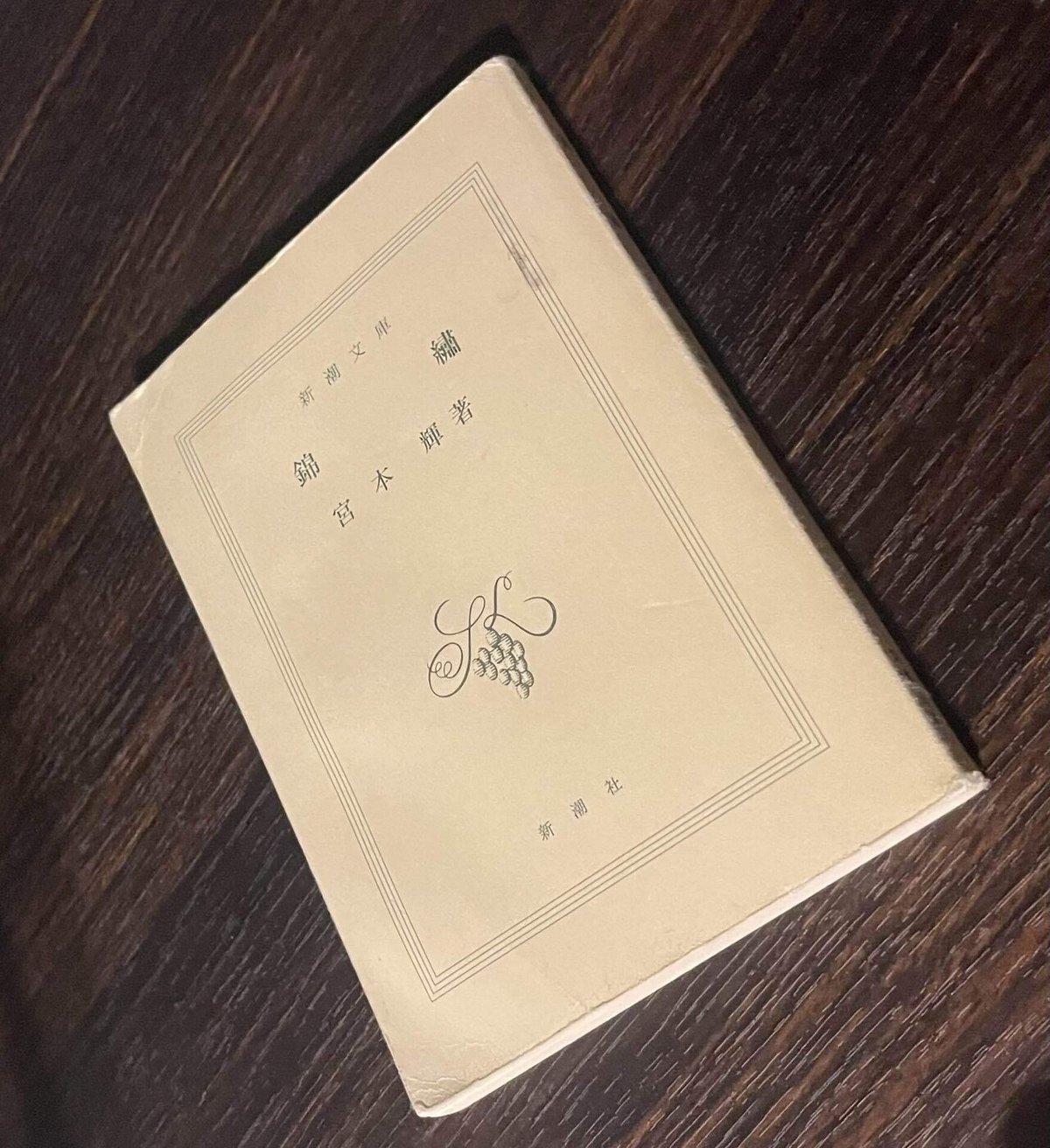

「読んでみるといいよ。」

と勧められた本は今でも大切にとってある。

今頃どこで何をしているのであろう。彼も私を時々思い出してくれていたりしているのだろうか。

いや、思い出してもらわなくていい。あれから長い年月が経った。過ぎたことなのだ。

もう会うことはない、会えることはないけれど。

サニーデイ・サービスの「万華鏡」

この曲を聴いている間だけは19歳に戻って、今もきっとどこかで誰かの世話を焼いているであろう彼を思う。

嘘も本当も何もない世界で、綺麗で苦い思い出と共に。

終