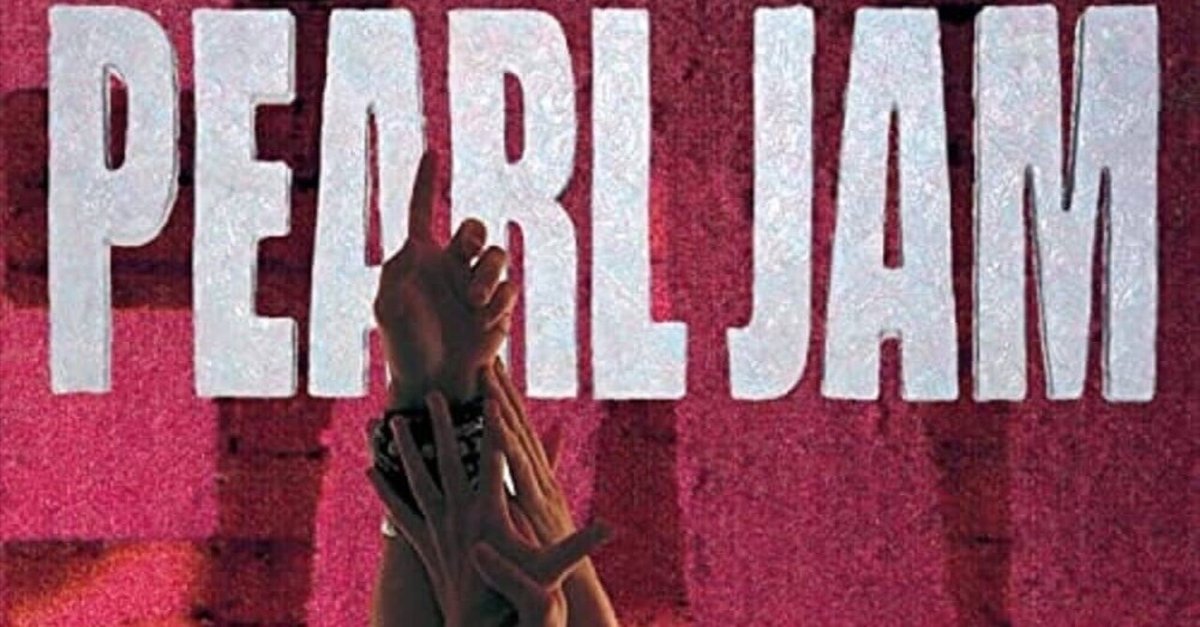

Pearl Jam / ten (1991)

パール・ジャムのファースト・アルバムはグランジだけでなく90年代を代表する名盤であり、今やアメリカン・ロックのクラシックとなっている。

何せ1300万枚超という驚異的なセールスを上げ、ニルヴァーナの「ネヴァーマインド」と並んで”オルタナティヴ”を丸ごとメインストリームに変えてしまったレコードなのだ。

70年代後半のロンドン・パンクに比肩するほどの衝撃と影響を、90年代のアメリカのロック・シーンだけでなくアメリカの若者文化にまで与えた結果、見事に”商業ロック”を駆逐してみせ、ツェッペリンやブラック・サバスといったハード・ロックの原型のピュアネスをも取り戻した。

当時の社会全体の歪みや蔓延する厭世ムード、そして若者の鬱屈とした日常を捉えたようなエディ・ヴェダーの詞(それは追い込まれた少年の深刻な心境や、親子間の確執や葛藤、苦悩する自分自身などを題材にしている)と、激情と温かみが交差したエモーショナルなヴォーカル、飼い慣らされることを断固拒否したようなワイルドでヘヴィでパワフルな演奏で、彼らは一躍時代の寵児にして若者の代弁者となった。

日本においてもニルヴァーナはカリスマ的な人気があって、RHCPが「最強のバンド」というのなら、パール・ジャムだってもっと圧倒的な支持があってもいいのに・・・といつも思うのだが、他ならぬ僕も実はそこまで聴き込めていないんだよね。

「世界三大バンド」としてU2、R.E.M.、パール・ジャムが挙げられていたことがあったけど(的を射ているような的外れのような…)、U2とR.E.M.は僕の人生において大切なバンドとなったのに対して、パール・ジャムはどうしても音がヘヴィすぎてハードすぎて、いまいちハマりきれなかった。

それが変わったのはエディ・ヴェダーのソロ作品(映画「イントゥ・ザ・ワイルド」のサントラ盤)を聴いてから。彼の声の根底にある慈悲深さと心の襞を捉える繊細さがあまりに美しい作品で(映画自体とも見事にマッチしている)、その耳でパール・ジャムの初期作品を再訪してみると、それがエディの声に最初から備わっていたのだと気づいた。

このデビュー・アルバムにおいても、特に5・7・11曲目あたりかな。聴いていてつい「兄貴…」とこぼしてしまいそうなぐらい頼もしく、優しい。

叫ぶように、食ってかかるように歌っていても、絶望的にシリアスなことを歌っていても、いつでもこちら側を奮い立たせるような気概を感じさせる。

ニルヴァーナが絶望だけを歌っていたとは思わないけど(カートのお茶目な遊び心とかも大好き)、カートはとにかく自分に正直に生きようともがいていたのかもしれない。

一方で同じ時代を闘ったパール・ジャムは、絶望を通して、その奥にある(はずの)大きな希望を常に見据えていたのだろう。そしてその視線は常に社会に、特に苦悩する若者たちに注がれていたのだろう。

9.11だからってわけではないけど、アメリカを代表するバンドとして、今日はパール・ジャムを取り上げてみました。

敬愛するヒロシさんがBSでやってるキャンプ番組で、キャンプ場に向かう道すがら、運転している時にバックに流れているエディ・ヴェダーの声が堪らなく好きです。