【NEXCHAIN情報共有会】気候変動問題を解決する新規事業を一緒に作りませんか?

こんにちは、NEXCHAINです。

連日の猛暑も落ち着きはじめ、少しずつ秋らしさも感じられるようになりましたね。

去る9月13日、NEXCHAIN事務局から会員様に、活動状況等を共有する情報共有会を開催しました。

今回のアジェンダは盛りだくさんです。

この記事では、第2部のオンラインサロンについてご紹介します。

三ッ輪ホールディングス株式会社様に、「気候変動問題を解決する新規事業を一緒に作りませんか?」と題し、コーポレートピッチを実施いただきました。

気候変動、カーボンクレジット、Web3.0等のキーワードにご興味のある方や、新規事業関連の業務に従事している方は、是非読んでみてください。新たな発見や気づきがあるかもしれません。

ご登壇者プロフィール

三ッ輪ホールディングス株式会社 取締役経営戦略本部長

paramita株式会社 共同代表

国内ITコンサルティングファーム、欧州系戦略コンサルティングファームでの勤務を経て、2015年に三ッ輪産業株式会社に入社。

同社の経営戦略部部長に就任し、経営改革を実行。

電力事業を行うグループ会社のイーネットワークシステムズの事業立ち上げにも注力し、Coincheck社との提携により、日本初のビットコインによる公共料金支払いのシステム化を推進。

2019年11月に同社の取締役兼経営戦略本部本部長に就任。

2023年6月にNext Commons Lab、TART社とともに株式会社paramitaを設立。共同代表としてSINRA、Local Coopといったサービスを推進。

コーポレートピッチの内容について

今回のピッチは、SINRA「森羅」というデジタルアートを保有して気候変動問題を解決するプロジェクトについてです。

森や海などの自然には、温室効果ガスの吸収、生物多様性の維持、土・水・空気など多くの価値があります。しかし、それらが目に見えないものであるがゆえに、管理コストがかかる負債として扱われ、私たち人間はその自然を破壊し続けています。

私たちは、そんな自然をターゲットとし、自然が本来持つ価値の可視化と、それに対する人々の関与と投資を促します。自然資源を破壊するのではなく、SINRAを通じた保全・再生・増幅により、地域経済にも有益な状況を作ることも重要なミッションとしています。

自然資源が保有する環境価値の中で、現時点で企業から意味合いを感じやすいものとして2つあります。

1つは、光合成により大気中のCO2を吸収し、土壌にフィードバックする「CO2の吸収」、もう1つは、土壌の炭素を栄養とした微生物が土壌を豊かにし、植物が動物の住処や食べ物になることを通じ、多くの生物が住める環境を醸成する「生物多様性」です。

実際に取り組んでいる活動について紹介します。

三重県尾鷲市での取り組みです。

尾鷲市は森林豊かな場所ですが、人の手が入らなくなったところが荒れ地になり、土の表面が固まり、水が浸透しなくなると上滑りが起こり、土砂崩れが発生することもあります。

そのような事態を防ぐために、土に穴を開け、そこに有機物を入れて川に流しています。これにより、有機物が含まれなかった土壌に水をろ過する仕組みが備わり、ミネラルを含んだ水が河口に流れていくようになります。

では、こうした取り組みを、どのようなビジネススキームで行っているのでしょうか?

まず、環境や地域への貢献を応援する個人・法人(下図だと「環境・地域への貢献者」)が、自然資源の増幅に関する証明であるカーボンクレジット*1の保有権を示すNFT*2をSINRAから購入します。SINRAは、購入で得た資金を、自然資源をメンテナンスしている自治体や個人・法人(下図だと「自然資源保護者」)に連携することを通じて、先程の尾鷲市の取り組みのような自然資源の増幅に向けた活動に活用します。そうした活動を通じて生まれた環境価値(カーボンクレジット・生物多様性証明)を創出します。

価値創出後に、購入したカーボンクレジットをNFTに後から付与することで、環境貢献を応援する個人・法人による環境価値の保有を実現しようとしています。

*1:温室効果ガスの排出削減量を排出権としてクレジット化することで、排出削減量を企業間で売買することができるようにした仕組み。

*2:Non-Fungible Token。非代替性トークン。偽造・改ざん不能なデジタルデータで、ブロックチェーン上でデジタルデータに唯一性を付与して真がん性を担保する機能や、取引履歴を追跡できる機能を持つ。

ポイントは、環境価値を創出する前に保有権の購入として資金投入し、後からNFTで担保されたカーボンクレジットとして購入者に還元しているという点です。

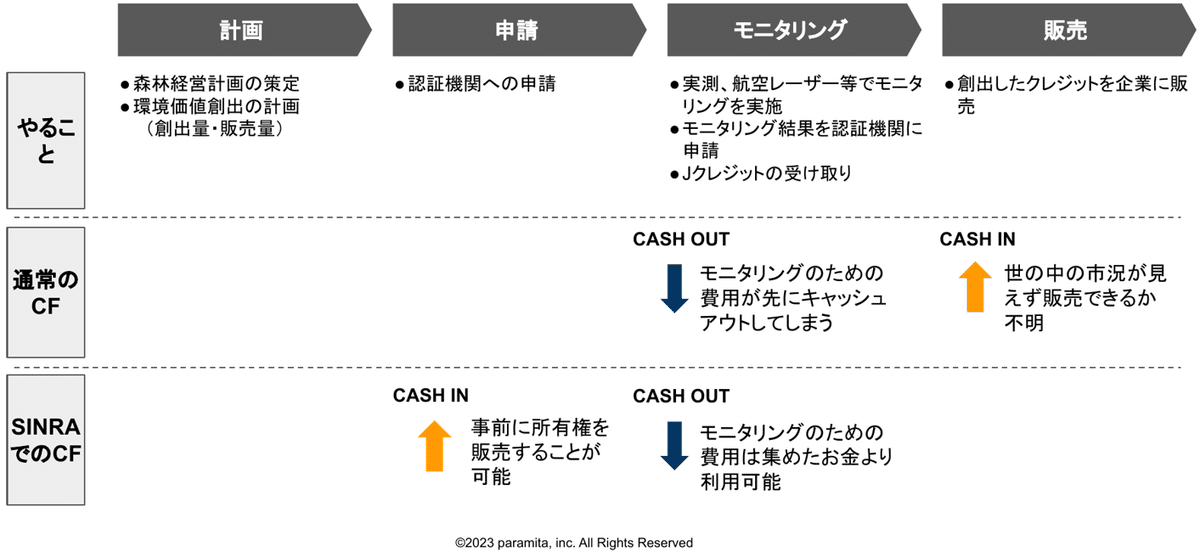

通常、例えばCO2の吸収に関する環境価値創出のプロセスには、計画⇒申請⇒モニタリング⇒販売があり、特にモニタリングには、期間、費用共に相当なボリュームを要します。

膨大なコストをかけてモニタリングを行ったにもかかわらず、カーボンクレジットが売れないという課題もあり、こうした仕組みの導入に踏み切れない企業や自治体もいます。

しかし、先に所有権の購入として資金を投入することで、環境価値創出のための活動資金も充当でき、これまでのボトルネックを解消できます。

更に、初めに保有者を決めることで、環境価値創出の過程を保有者自身が実際に体験することも可能なため、こうした活動の促進にも繋がります。

このように、多くの資金を地域に流通させ、自然資源を回復させる取り組みには、まずは個人の方を巻き込んでいきたいと考えています。

とは言え、個人の方が「カーボンクレジット」や「環境価値」と言われてもそう簡単に理解を得られる訳ではないため、ジェネラティブアート*3を活用しています。

このアートを、NFTを模したトークンとして個人に付与することで、アートに対する興味をキッカケとして、少しずつこの取り組み自体にも関心を持っていただくことを目指しています。

*3:コンピュータソフトウェアのアルゴリズムや数学的/機械的/無作為的自律過程によってアルゴリズム的に生成・合成・構築される芸術作品。

こうした取り組みに参加する価値は、4つあります。

ジェネラティブアートの保有

自然資源増幅への貢献を証明するカーボンクレジットの保有

自分の貢献が可視化される

自然再生への現場等のコミュニティへの参加

最後に

今回ピッチいただいたテーマは、企業はもちろん、私たち1人1人も向き合っていかなければいけない大変重要な内容です。

少々難易度の高いテーマではありましたが、大澤様の丁寧なご説明の甲斐あって、とても和やかな雰囲気でのディスカッションになりました。

多様な業種・業界の会員が集まるNEXCHAINの場で、会員様同士で力を合わせ、皆さんの想いを実現できたらと思います。

そのためにも、今後も会員様に価値を感じていただけるような情報発信やイベント企画を行っていきます。

NEXCHAINの活動にご興味のある方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。