バリューベースプライシングとは?

はじめに

価格戦略の一つである「バリューベースプライシング」は、従来のコストベースや競合ベースといった価格設定方法とは異なり、“顧客が感じる価値”をもとに価格を決定するアプローチとして注目を集めています。多くの企業が利益拡大やブランド価値向上を求める中、売り手側の都合ではなく、あくまで「顧客にとってどれだけの価値があるか」を価格の基準にするという考え方は、業種や企業規模を問わずに活用できる可能性を秘めています。

本記事では、バリューベースプライシングの定義・特徴や具体的な手法、実務上のポイントについて解説します。

1. バリューベースプライシングの定義と特徴

バリューベースプライシングとは何か

バリューベースプライシング(Value-Based Pricing)は、顧客が感じる価値を起点に価格を設定する手法です。ここでいう「価値」とは、製品やサービスを利用することで顧客が得られる便益や成果、満足度などの総称といえます。 たとえば、最新のテクノロジーによって顧客の業務効率が大幅に向上し、その結果としてコスト削減や売上増などが見込まれる場合、顧客はその成果に対して高い価値を感じるでしょう。その価値を“価格”として適切に設定するのがバリューベースプライシングです。顧客が認識している価値に根ざした価格設定にすることで、顧客に納得いただきながら、高い収益性を実現できる可能性があります。

コストに利幅を上乗せして価格を設定するコストベースプライシングや、市場相場・競合他社の価格を参考に価格を設定する競合ベースプライシングは、特に日本では一般的な価格設定方法として広く利用されています。しかしこれらの手法は、必ずしも顧客が認識する価値を価格に反映できているとは限らず、ともすれば顧客不在のプライシングになり得ます。

コストベース・競合ベースプライシングと比較すると、バリューベースプライシングはより顧客起点で価格を決められる手法、ということもできるでしょう。

バリューベースプライシングのメリット・デメリット

メリット

高い収益性:顧客が感じる価値に合致した価格設定が実現できれば、コストベース以上のマージンを確保しやすくなります。

差別化の推進:製品やサービスの独自性が明確になりやすく、“安さ”だけではなく“独自価値”にフォーカスしたブランディングを行えます。

顧客満足度の向上:価格と提供価値の間に整合性が生まれるため、「支払った以上のリターンを得ている」という顧客体験を提供しやすくなります。

デメリット

価値測定の難しさ:顧客の感じる価値は一律ではなく、定量化が難しい場合があります。

実施のハードル:導入する企業側には、顧客ニーズや市場の理解度を深めるための調査・分析力が求められます。

競合価格とのズレ:市場の相場から離れすぎると、顧客との交渉や価格認知にギャップが生じやすく、説得に手間がかかります。

2. “顧客が感じる価値”をどう定義・測定するか

バリューベースプライシングを導入するうえで肝となるのは、「顧客が感じる価値」を具体的に把握し、測定することです。まずは価値を構成する要素を確認し、その後で代表的な分析・測定手法を紹介します。

顧客の価値を構成する要素

「顧客が感じる価値」の代表的な要素として、下記の3つが挙げられます。

機能的価値:製品やサービスが実際に達成する機能・性能や、解決できる課題の大きさ。

経済的価値:コスト削減や売上増加など、金銭的なメリットに直結する部分。BtoBにおいては特に重要視されます。

情緒的価値:ブランドイメージや社会的評価の向上、使用感やエクスペリエンスなど、合理性だけで測りきれない心理的・感覚的な要素。

これらを総合して「顧客がどれくらいの価値を得られるか」を定義し、それに見合った価格を設定するのがバリューベースプライシングの根幹です。実際には、顧客企業が置かれている環境(市場変化、人材不足の状況、競合動向など)や、導入タイミングによって価値の感じ方が大きく変わるため、定期的なモニタリングが不可欠となります。

顧客価値の測定方法

顧客価値を正しく定義した後、どのように測定・定量化していくかが重要です。以下では、代表的な分析手法をご紹介します。

1.PSM(Price Sensitivity Measurement)分析

PSMは、顧客がどの価格帯で高い・安い・妥当と感じるかをアンケートなどで調査し、その結果をグラフ化することによって、最適な価格帯(価格許容範囲)を見極める手法です。「顧客が心理的に受け入れられる価格帯」を把握することで、より顧客が納得しやすい価格を特定できる可能性があります。

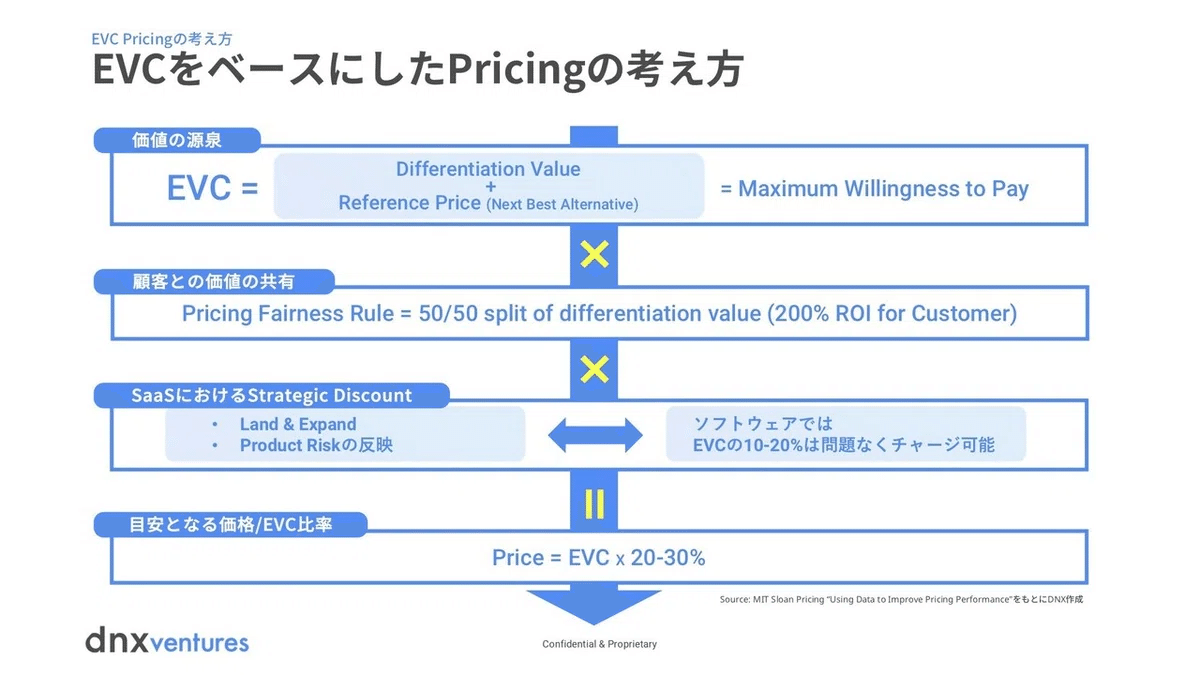

2.EVC(Economic Value to the Customer)分析

EVCは「顧客にとっての経済的価値」を定量的に試算する手法です。具体的には、自社製品・サービスによって得られるコスト削減や売上増などを金額換算し、それが従来の手法や競合製品に比べてどれだけ優位性があるかを示します。BtoB分野では、業務効率化や不良率改善などを通じてコストメリットを算出しやすいため、非常に有効なアプローチとなります。 また、EVCを検討するプロセスの時点で「自社製品・サービスの提供価値は何か?」という根源的な問いに向き合うことになり、製品・サービス改善やマーケティングでの訴求ポイントのヒントが得られるといった、副次効果が多いことも特徴です。

3.CVM(Customer Value Management)分析

CVMは、商品・サービスがある価格帯でどの程度の購入率が見込めるかを、アンケート調査等の結果をもとに算出する分析手法です。事前に該当商品の価格帯を複数用意し、回答者にランダムに価格帯を提示して購入意向を聴取します。顧客の主観的な価値尺度を把握しやすいなどのメリットがある一方で、事前に用意する価格帯の精度や回答バイアスが懸念として挙げられます。

4.コンジョイント分析(Conjoint Analysis)

複数の要素(機能、ブランド、価格など)が複合的に影響し合う状況で、「顧客がどのような組み合わせに最も価値を感じるか」を測定する手法です。たとえば、機能Aと機能Bがどちらも欲しいが、価格が上がるならどこまで許容するのか、といった顧客の選好を導き出します。製造業で複数のオプションを持つ製品を設計する場合や、SaaSでプランを細分化する際に検討するポイントを把握するのに役立ちます。一方、回答負荷が高い・組合せが非現実的になりかねないといった懸念は否定できません。

これらの調査・分析手法を活用することで、顧客が求める価値や、その価値に対してどの程度の価格を支払う意欲があるのかを多角的に把握できます。

3. バリューベースプライシングの実施におけるポイント

バリューベースプライシングを実践する際には、以下のようなポイントを押さえておくことが重要です。ぜひ自社の状況と照らし合わせながら、成功のポイントやリスク要因を把握していただければと思います。

顧客が期待する提供価値・差別化要素を整理しておく事が重要

まずは、顧客が求める成果やメリットを洗い出し、それらを定性・定量両面で把握することが重要です。「自社の製品・サービスがどんな課題を解決し、どのように業務効率や売上向上に貢献するのか」を明確化する必要がありますが、社内検討だけで結論を出すのではなく、インタビューなどで可能な限り顧客の声を拾い上げられていると理想的です。 また、顧客が「他社では得られない価値がある」と感じる差別化要素を特定できていると、バリューベースでの検討がしやすく、より高い価格設定を目指すことができます。顧客ロイヤルティを重視するビジネスには特に向いている

定期購買や継続契約が中心のビジネスモデルでは、バリューベースプライシングがとくに有効です。顧客の課題解決に焦点を当て、実際に得られる成果と価格を連動させることで「投資する価値がある」という納得感を提供できます。その結果、解約率の低下やアップセルの増加など、LTV(顧客生涯価値)の向上も期待できます。市場や競合が価格主導で動いている場合は不向き

市場規模が大きく競合が多い業界では、“価格の安さ”が優先されてしまうことがあります。顧客が価格にしか着目しない市場環境では、いくらバリューベースプライシングのメリットを訴求しても、十分に理解・評価してもらえない可能性が高まります。こうした環境下では、まずは差別化要素の再構築やブランディング戦略の強化などが先決となるでしょう。顧客の声を拾い集め、価格に落とし込み続けることがカギ

顧客インタビューやアンケートを通じて顧客の声を取得し、PSMなどの価格分析フレームワークを活用しながら定性・定量の両面で詳細に分析することが、バリューベースプライシング成功のカギと言えるでしょう。調査・分析で得られた情報をもとに、顧客が最も重視するポイント(機能的価値・経済的価値・情緒的価値など)と価格を連動させることが重要です。 また、市場環境や顧客の反応は常に変化するものですから、定期的に価格設定を見直し、必要に応じて追加機能の提供やサポート体制の強化なども検討しましょう。社内リソースや分析力の確保は必要不可欠

バリューベースプライシングを成功させるには、顧客ニーズの把握、成果測定のためのデータ収集・分析、継続的な価格見直しなど、多角的な取り組みが欠かせません。そのため、専門知識を持った人材や十分なリソースが社内にないと、価格設定そのものが属人的になり、失敗リスクが高まります。コストベースや競合ベースのほうが簡単に見えることから、せっかく検討しても元に戻ってしまう可能性があるため、体制づくりが重要です。

バリューベースプライシングは、あらゆる企業にとって万能な価格戦略ではありませんが、顧客の満足度と企業の収益性を同時に高める大きなチャンスを秘めています。自社の製品やサービスが本当に提供できる価値を再認識し、市場の声や競合の動きを適切に捉えながら、着実に取り組むことが成功への近道となるでしょう

まとめ

バリューベースプライシングは、顧客が実際に得る価値に基づいて価格を設定する手法であり、企業にとっては価格戦略を大きく見直すチャンスとなります。一般的なコストベースや競合ベースとは異なり、顧客自身が得る成果・メリットを軸にした価格設定は、収益性の向上と顧客満足度の最大化を両立しやすい点が魅力です。

しかしながら、実施には顧客価値の測定や継続的な分析・改善、顧客とのコミュニケーションの強化が欠かせません。社内に十分なリソースやノウハウがない場合、導入のハードルは高くなるでしょう。必要に応じて専門家のアドバイスや外部支援を活用しながら、段階的に取り組むことが望ましいでしょう。

バリューベースプライシングを念頭に置くと、顧客を中心とした商品・サービス開発やブランド戦略、顧客との長期的な関係構築など、多方面での効果も期待できます。この機会に自社の価格設定を見直し、新しい収益機会や顧客満足の向上策を検討してみてはいかがでしょうか。

当社では、価格戦略の策定から価格改定の実務支援まで行っています。価格設定(プライシング)について検討中の方は、ぜひ下記よりお気軽にご相談ください。

ホワイトペーパー(無料)

プライシングに関する考え方・ノウハウ・具体事例を解説した資料を無料配布しておりますので、ぜひご活用ください。