舞台美術って面白い!

こんにちは。おちらしさんスタッフの水口です。

2月4日から行われている、「 #おちらしさんで発見 」ウィークに併せて、おちらしさんのnoteでも、普段と視点を変えて新たな発見ができるような記事を公開しています!

さて、今回は・・・

「舞台美術」

について記事を書こうと思います!!

普段、舞台を観に行く方にも、舞台はあんまり観たことがないという方にも、舞台美術について想いを馳せながら読んでもらえると嬉しいです!

そもそも「舞台美術」とは?

舞台美術家として活躍し、紫綬褒章・旭日小綬章を受章した島次郎さんは舞台美術をこのように定義しています。

舞台美術とは、演技以外の視覚的効果を上げる要素のすべて(大道具・小道具、衣裳、化粧、照明)をトータルに指す呼び方である。しかし、日本において舞台美術家が行う仕事という意味では、大道具・小道具によってデザインされた演技空間(舞台装置)のことを、通常、舞台美術と呼んでいる。

島次郎(一般財団法人 地域創造 地域創造レター1月号-No.117)

https://www.jafra.or.jp/library/letter/backnumber/2004/117/4/1.html

今回は島次郎さんが仰った内容に則って、大道具や舞台装置などの舞台美術について、ご紹介していきます!

舞台美術の面白さ

わたしが舞台美術で素敵だなぁと思うポイントは、脚本や作品が語ろうとしていることを空間を通して伝えようとするところです!

歌舞伎や古典的な演出のオペラ、近代リアリズム演劇、ワンシチュエーションコメディなどでは、なるべく具体的な場所を再現することが多いです。一方で、具体的な場所を再現しなくても成立させることが可能なのも舞台美術の面白さだと思います。舞台は、映像と違って、次の場面になったら一瞬にして全く違う場所にすることは物理的には不可能です。その分、今がどのような空間なのか、ある程度観客の想像に委ねることや、作品全体のテーマに沿ってつくること、異なる時間・空間に存在するはずの登場人物たちが一同に介しても違和感を持たせないことも可能にしてしまうのです!

わたしはどちらかというと、この具体的な場所を再現しない方の舞台美術に惹かれてしまいます。

脚本や出演者の演技に目を向けているだけでは理解しきれなかったものが、舞台美術に視線を向けたことによって、空間的に登場人物同士の関係性や差異・作中における場面の意味が、より理解しやすくなることが多々あります。

特に、観客の想像に委ねるという方針の舞台美術であれば、具体的な場所を再現しないため、特定の時代や場所の制約から逃れて、今・ここにいる観客である貴方の経験した景色や過去の風景と結びつけることが容易にできます。その舞台を観た時に感じた質感は、観客それぞれによって違って、貴方だけのものになると思うのです。これってとても素敵なことだと思いません?

わたしの好きな舞台美術家さん

このあとは、わたしが個人的に好きな舞台美術家さんをおふたり紹介します!

松井るみ

わたしが初めて、「舞台美術ってこんなに面白いのか!」と気づくきっかけになった方が、松井るみさんの手掛けた装置でした。

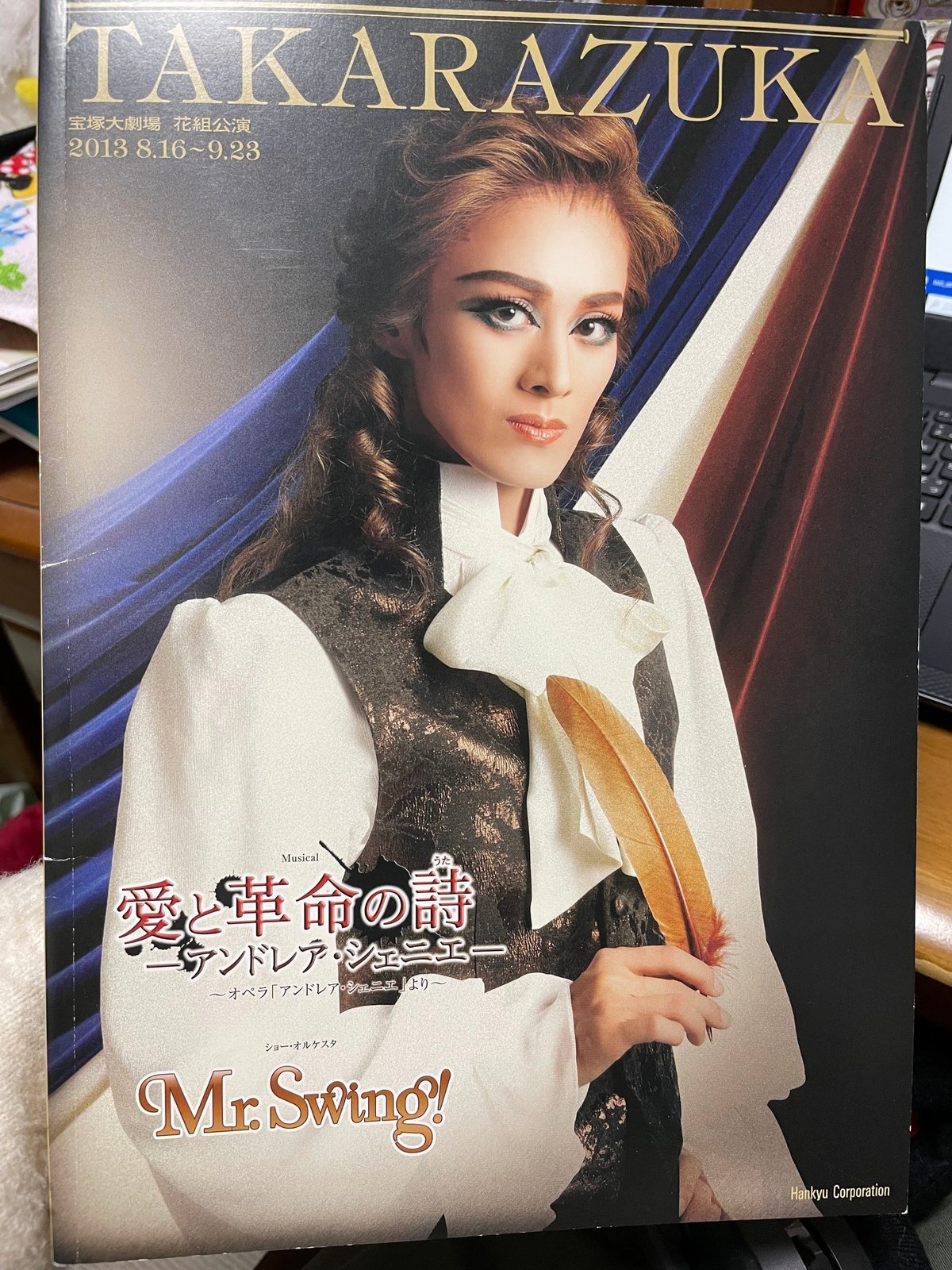

演目は、宝塚歌劇による大劇場 花組公演『愛と革命の詩―アンドレア・シェニエ―』(2013年)。

フランス革命期に実在した詩人、アンドレア・シェニエがその時代を生きた人々とともに描くミュージカルです。

自由・平等・博愛の革命理念を求める魂を「翼」と表現したり、善の側面と悪の側面を持つ2人の天使役が存在するなど、「翼」や「羽根」がモチーフとして脚本上に多く登場する作品します。

その脚本に併せて、舞台上には巨大な翼の装置が鎮座しています。大理石の彫刻のようで、アンドレア・シェニエが理想とした古代ギリシャの芸術をも想起させます。ただ、この翼が盆で回転し裏側になるとフランス革命期の混沌としたパリの変化するといった仕掛けも加わっています。

貴族のと平民との間のギャップや、フランス革命の理想と現実が表裏一体になっていることも説得するような装置となっていて、舞台装置・舞台美術がこれだけ多義的になることを初めて知りました。

乗峯雅寛

続いてご紹介するのは、乗峯雅寛さん。

乗峯さんの舞台美術に衝撃を受けたのは、新国立劇場で上演された『骨と十字架』(2019年)。

1920年代、キリスト教のイエズス会の司祭であるテイヤールが、当時ヴァチカンでは認められていなかったダーウィンの『進化論』について探求し、古生物学者として北京原人の頭蓋骨を発見。キリスト教の創世記と進化論との狭間で葛藤する作品です。

この作品の主な舞台は、キリスト教の中心で重厚且つ禁欲的な雰囲気の漂うヴァチカンと、発掘調査を行う北京の洞窟の二箇所になります。相反するふたつの場所が、舞台上で互いに存在している舞台美術で、教会が洞窟という自然によって蝕まれているようにも見えるのです。

劇場に入った瞬間は、どのような意味をは孕んでいるのかわからなかったものの、舞台が進むに連れて、テイヤール自身の信仰と研究の間での葛藤がそのまま舞台上にも再現されていることに気付き、より作品の理解が深まる美術となっていました!

お二人についてより詳しく知りたい方は…

松井るみさん・乗峯雅寛さんは、このほかにも様々な舞台公演で舞台美術をなさっております。以下の公式サイトを確認してみると、これまで担当した公演がリストになっております。もしかしたら、これまでに観た公演の舞台美術も、お二人が担当していらっしゃるかもしれませんよ。

また、舞台美術家さんのお名前は、公演チラシや公式サイト、プログラムでもチェックできます。「おちらしさん」で届いたチラシのスタッフ欄もチェックしてみるのもおすすめです!

舞台美術の面白さをより味わえる場所

ここまで読んでみて、「もっと舞台美術の面白さに触れたい!」と思った方におすすめの場所をご紹介します!

新国立劇場のロビー内にある『初台アートロフト』です!

ここは、新国立劇場のロビースペースの一部を使用して、過去に新国立劇場が主催して上演された演目の舞台装置や衣裳、それらのデザイン案などが展示された場所となっております。

何といっても最大の魅力は、誰でも無料で見ることができること!新国立劇場で上演される公演のチケットを持っていなくても、開館している日時であれば、いつでも見られます。

すぐ近くで見ることができるので迫力満点です!

現在は、舞台衣裳の展示がメインとなっているようです。衣裳展示も魅力的で趣向を凝らした内容になっております。

近くまでお越しの際は、是非足を運んでみてくださいね。

さらに、2月19日・20日には、東京スカイツリー ソラマチにて『新国立劇場 舞台美術展で巡るオペラ・バレエの世界2022』が開催されるとのこと!

こちらも、無料で新国立劇場で上演されたオペラ・バレエの舞台装置模型及び衣裳が見られるほか、ミニ・コンサートの開催も予定されています。

終わりに

ここまで舞台美術の魅力と、私の好きな舞台美術家さんのお話しをして参りました。

本当は他の舞台美術家さん、舞台美術がとても好きだった公演もご紹介したかったのですが、文字数がかなり多くなってしまうので、今回はここまでといたします(笑)。

紹介した2作品はどちらも、戯曲上で展開する異なる空間・思想の対立・葛藤が、舞台美術上でも明確に再現されていたことに今回改めて気付きました。

舞台美術に限った問題ではないですが、舞台作品を観た時に、「なんかイマイチ理解しきれなかったかも…」といったときに舞台美術や衣裳、照明、音楽などがヒントとなって作品をより深く理解できることがあると思います。

オペラグラスで推しやご贔屓など、出演者のお顔をしっかり追っている方も、少しオペラグラスを外して観劇すると、新たな発見があるかもしれませんよ。

いいなと思ったら応援しよう!