中華NASを作る(その3)

NASが完成したので、早速OSをいれていこうと思う。いま考えているOSは2つ。UnraidとTrueNAS Scaleである。どっちもNAS機能をメインに、仮想マシンというおまけを提供している感じだ。どっちもよくわかっていないので、良い機会なのでひとつづつみていこうと思う。

まずUnraidからだ。Unraidはたぶん知名度はすごく低いと思う。これはLinuxベースの有料のOSだ。ストレージの数に制限のあるベーシック版が$49くらいする。そして一回買うと1年間アップデートが得られるが、それ以降アップデートがほしいなら年$36払ってほしいというものみたいだ。ちなみに私はこれを数年前に買ったことがあるが、当時は1年縛りみたいな制限はなかった。その当時買った人はどれが使えるんだろう。当時は、NASだけでなくVMやDockerをつかったWebアプリを提供する機能を気軽に使えるものだったが今はそれほど価値はないんじゃないかなあ。ターゲットが企業向けというよりは個人向けであるため、OSが有料なのだと思う。ビジネスモデルを間違えているんじゃなかろうか。まあ今更変更もできんと思うけど。

では早速インストールしてみる。Unraidには通常のOSにあるような「インストール」は存在しない。最初にツールで作ったUSBメモリから直接ブートする。OSはすべてUSBメモリ上にある。ストレージはすべてユーザーが自分のために使うことができる。これは結構いいと思う。まあ、他のOSも同じことはできると思うけど。

今回はトライアルで使ってみた。

ダッシュボード。基本的にこの手のOSはwebで制御する。画面は出す必要がない。内部の資源はきちんと認識されており、3ポートあるEthernetもきちんと認識されている。

UnraidではArrayという名前でディスクプールの定義を行う。"Un"raidと言っているくらいなので、ディスクはRaidではなく、JBOD固定のようだ。それだと性能が落ちるので、キャッシュとしてSSDを指定できるようだ。キャッシュは、とりあえずSSDに書き込み、暇なときにストレージにうつすようにみえる。JBODはディスクを揃えなくてとにかく適当にどんどん追加できるので、より個人向けだ。

うちの環境ではストレージはHDD 8TB x4とSSD 1TBをきちんと認識している。まだ他のOSを試したことがないのでなんとも言えないが、1TBのSSDをキャッシュとして設定でき、8TB x4を32TBの巨大なストレージとして扱うことができる。共有するフォルダも上限を設定しなければこの32TBをみんなで共有することになる。便利。

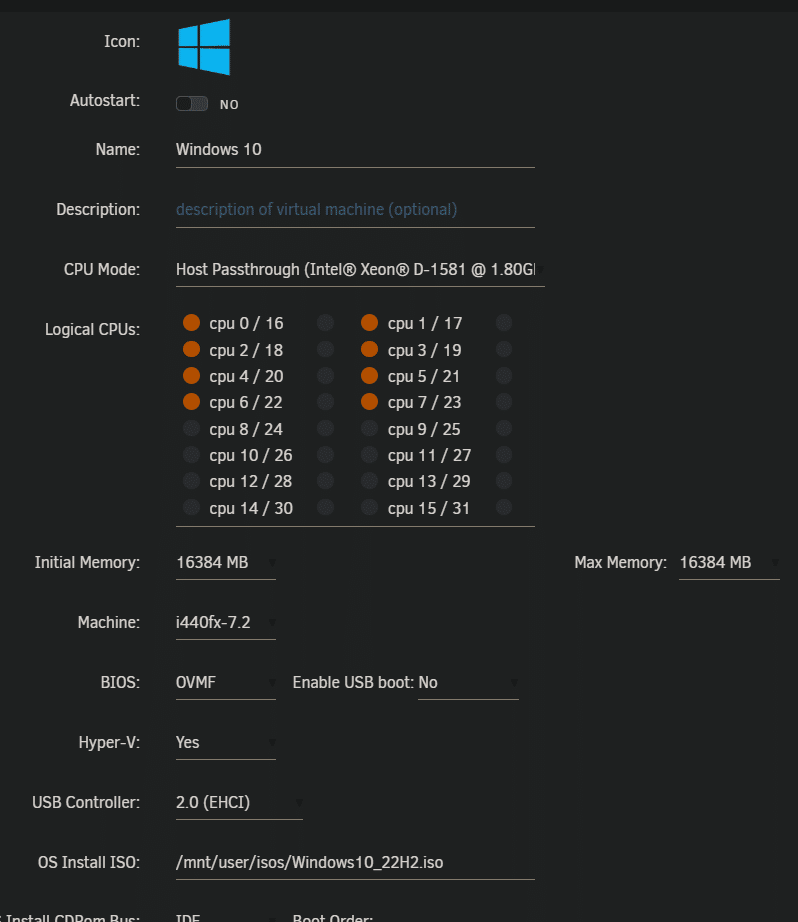

VMは普通に設定ができる。VNCがデフォルトで入るため、普通に使う分には全く問題がない。

問題はGPUのパススルーだ。これが動けば、sunshineを入れてサーバでEQが遊べる。

だめだった。一応仮想マシン上でGPUは認識するが、ドライバを入れてもきちんとドライバをいれることができなかった。残念。

次はTrueNAS Scaleだ。こいつは、もともとあった旧FreeNAS、現TrueNAS CoreはFreeBSDがベースなのに対して、TrueNASはLinuxベースで、VMやDockerのWebアプリが動かせるように拡張されている。NASのパフォーマンスはCoreのほうがよいと書いてあった。ディスクはRaidを組むことが前提となっていて、Unraidのようないい加減さがなく、たぶんエンタープライズ向けに商売をしたいからだと思うが、全体的に固い。Unraidは独特なゆるさがあるがTrueNASはかなり厳格だ。

インストール先もUSBを使うことを推奨しておらず、インストール先に指定はできないことはないが、USBのメモリへ読み書きを激しく行うので壊れるよ的な警告がでてくる。しょうがないのでM.2のSSDを別途挿すことにした。この前のアリエクのセールで64GBのSATAなM.2のSSDがすごく安く売っていたので4つくらい確保していた。今回ブート用のドライブとして、使おうと思ったが、残念ながらマザーボードのM.2スロットにはSATAは認識しないようだった。普通のNVMeを使ってみたが、Unraidでは使わないswap領域もTrueNASではきっちりと確保している。この辺がUSBメモリだとだめな理由なんだろうな。

ためしにZRaid(ZFSのRaid5みたいなやつ)でRaidを組み、キャッシュとしてSSDを設定したプールにWindowsからアクセスしてみた。1Gbpsだったが、ほぼフル速度がでた。HDD自体は100MB/sもでるとは思えないので、キャッシュがきいているかストライピングがきいているかのどちらかなのだろう。

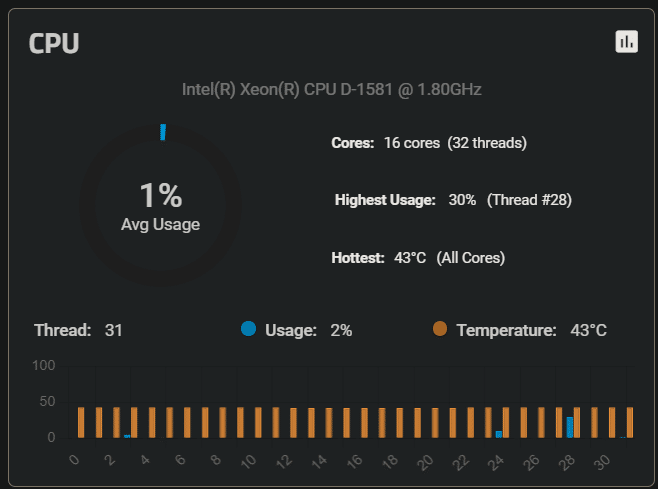

ディスクアクセス中は特にCPUは食わないようだ。ZFSは重いというが、これはRaid6とか暗号化とか豪華なことをやるからなのかもしれない。

メモリはZFSのキャッシュに結構つかわれるようで、上は静かな状態だからたいしたことないが、でかいファイルの読み書きが続くと数GBもキャッシュとして予約されるようだ。

VMも普通にインストールできて、普通に使えた。ただこれもGPUのパススルーは使えなかった。ただ、なんとなくエラーメッセージをみるに、今回のマザーボードにVGAはひとつしかついていないのが原因で、ホストですでにGPUを専有しているので割当ができないのかもしれない。こういうとき普通のサーバだとAspeedのVGA付きの制御チップが載っているので大丈夫なんだけどなあ。まあこのNASではグラフィックスは諦めるか。

ためしにDockerのコンテナをインストールしてみた。Pi-holeというDNSを利用したAdブロッカーだが、インストールはボタン一発だし、使い心地もなかなかいい。

まとめると、提供する機能はUnraidもTrueNAS Scaleもどちらも同じだった。ただ、Unraidのほうは個人用という雰囲気が強く、ディスクはサイズがバラバラのHDDでも問題なく運用できるなどかなりお手軽な感じで使えた。DockerのWebアプリも有志が登録したものがいろいろと使えて、VMの設定もTrueNASよりも簡単だ。ただ、個人向けというのもあり、有料なんだよなあ。まあ有料はともかくとして、サポートが1年だけというのは結構きつい。

一方TrueNASは無料だが、ディスクはRaidで組むことが前提であり、ストライピングは性能はいいが怖いのでおのずとRaid5になってしまう。データを失うリスクはUnraidよりも低いが、同じディスクを揃えなければならないのは結構きびしい。VMやDockerなども機能的にはもっているが、Unraidほどのお気軽な感じはない。かつてはWebアプリのカタログを有志がつくっていたこともあるが、公式と折り合いがつかず消えてしまっている。まあメンテがきちんと行われていない、もしかしたらランサムウエアやトロイの木馬が含まれているようなカオスなwebアプリ群があるとエンタープライズ・データセンター・SOHO向けに展開したい公式とビジネス的には折り合いはつかないだろうなあ。

というわけで、今回はTrueNASでいくことにした。1年縛りがないならUnraidのほうが良かったんだけどなあ。次回は、安くなった2.5Gbpsのイーサネット環境を揃えて、NASとして遜色なく使えるか検証してみようと思う。