やうやうと 『不老不死にならなくちゃ』 : あの感覚は、間違いだったのだろうか?

書評:やうやうと『不老不死にならなくちゃ』(リイド社)

書店の新刊の棚でたまたま見つけて「これは私の趣味に合いそうだ」と思って購入。新人漫画家のデビュー短編集であった。

どこが私の趣味に合いそうだと感じたのかというと、まず表紙のイラストが「可愛い」。

いわゆる「萌え絵」ではないので、この表紙絵を「不気味」だと感じる人もいるだろうが、私としては、ここに描かれている、自転車を漕いでいる女子中学生らしい人物の「一心な表情」が、いかにも子供らしくて「可愛い」と感じたのと、またタイトルの「不老不死にならなくちゃ」という言葉が、同様の意味で「可愛い」と感じたのだと思う。

それで実際に読んでみて思ったのは、たしかに「可愛い」作品揃いなのだが、その内容は、けっこう説明もしにくければ、評価も容易なものではない。そもそも「何が言いたいのか」が、簡単にわかるようなものではなく、ただ何となく「その気分はわかる」という感じなのだ。一一はたして、このレビューは、まともなものになるのかどうか、書いている現時点でも、まったく自信がない。

本書の収録作は次のとおり。

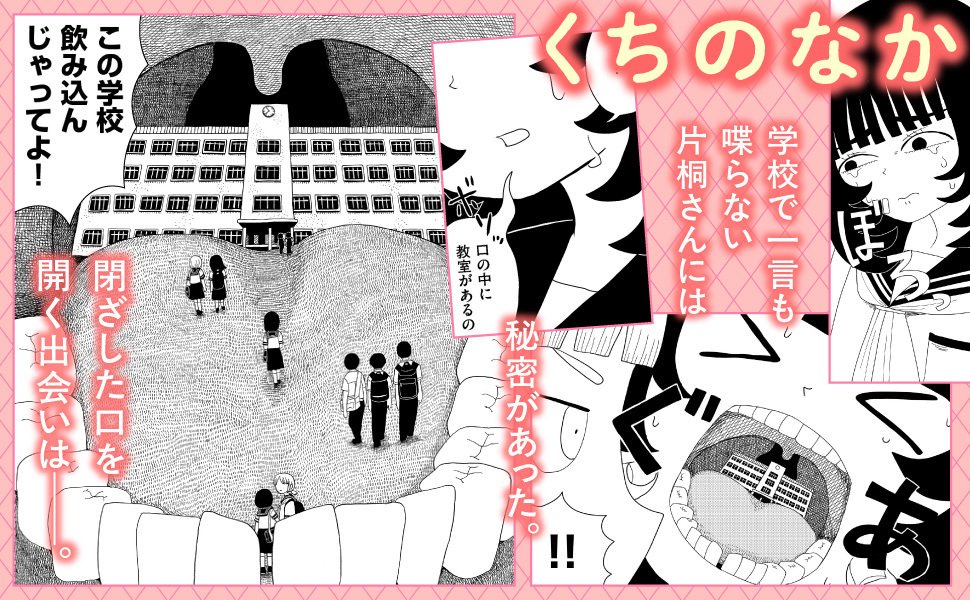

・ くちのなか

・君らのための教室

・おちてきて

・不老不死にならなくちゃ

・オガワくん大繁殖

・ランドセル進学

まず、冒頭の「くちのなか」だが、これは同じクラスの片桐という女子の様子がおかしい、というところから幕を開ける。

声をかけても返事をしようとしない、と言うか、声を発しようとしない、あるいは口をつぐんだまま開こうとしない。それで、半ばむりやり事情を聞き出してみると、片桐さんの口の中に「この学校」が出来てしまっているというのが判明。

このところ妙に蒸し蒸しするなと感じていたのは、学校が彼女の口の中にあったからであり、彼女の気持ち次第で、学校ごとすべての生徒の命運が決まってしまうのだ。

またそれを恐れて、片桐さんは、頑なに口をつぐんでいたのである。

で、その事実を聞き出したクラスメートの女子・遠藤は、そんなの悩むこたあねえ、学校なんかウザいだけなんだから、呑み込んで消化し、ドロドロに溶けて無くなってしまえばいいんだ、などと無茶なことを言い出す。

「くちのなか」は、こういう変なお話なのだが、これはたぶん、有名な落語「頭山」の変奏だと見て良いだろう。

だが、「頭山」の魅力が「シュールなメタフィクション」性にあるのに対して、本作の魅力は、そういう「シュールさ」には無い。いまさら「口の中に学校ができていて、それが現実の学校とリンクしており」という話を聞かされても、誰も驚いたりはしないだろう。漫画とは、しばしば「そういうもの」だからである。

では、本作の魅力が奈辺にあるのかといえば、それはたぶん、十代半ばの「気分」を、とてもよく表現し得ている点にあろう。

つまり、口の中に学校ができてしまった片桐さんは「もしも、私が失敗したら、大変なことになってしまう」と、そんな恐怖に怯えている。これはたぶん、この年頃の子供たちが感じる「未来に対する不安」と同種のものなのではないだろうか。

たとえば、

「これまではずーっと学校に通って、友達と遊んだり勉強をしたりしてきて、それだけで良かったけれど、この先、学校を卒業して社会人になり、さあ今日からは君も大人なんだから、自分で働いて稼ぎ、自分の力で生きていくんだぞと、そう言われた時に、はたして自分にそんなことできるだろうか? お父さんやお母さんみたいなことができるだろうか? 無理。そんなこと絶対できない。自信がない」

というような、そんな「リアルな不安」を感じたりはしなかっただろうか?

その一方、クラスメイトの遠藤の方は、変わり映えのしない学生生活にうんざりしており、「なんでもいいから」とにかく新しい局面が訪れてくれないものかと、そんな「破壊的な欲望」を抱いている。一一これはこれで、十代半ばの子供の抱きがちな感情なのではないだろうか。

この物語には、ハッキリした「オチ」みたいなものは無い。

つまり、片桐さんの「慎重さ」が正しいのか、遠藤の「蛮勇」が正しいのか、その「正解」を与えてくれるような作品ではないし、実際のところ、これはどちらが正しいというような問題ではないだろう。

今では、心臓に毛がフサフサと生えているような私でも、やはり十代半ばの頃には、片桐さんのような不安も感じれば、その一方で、遠藤のように「すべてぶっつぶれてしまえばいいのに」みたいな捨て鉢な感情を抱くこともあった。

つまり、その両者の間で揺れ動きながら、何となく、いつの間にか「大人になっていた」ようなのである。

したがって、本作が描いているのは、「だから、これが正しい」とか「こうしなさい」とかいったことではなく、「こんな感じだったよね」ということなのであろう。

そのため、読んで「何かが得られる」とかいったようなものではないのだが、しかし、私たちが忘れてしまった「生の感覚」みたいなものが、ここには描かれているとは言えるであろう。

そしてそれは、単に「そうそう、そうだった」といって、楽しんで(消費して)終わり、というようなものではなく、たぶん、そうした「失われていた、生々しい生の感覚」というものが、実は、とても大切なものなのではないか、ということを伝えているように、私は思えるのだ。

私たちは、何となく「世の中(世界)は、だいたいこんなものだ」と思い込んでしまっているのだが、しかし、子供の頃の「世界認識」より、今のそれの方が正しいものだと、本当にそう言えるのだろうか。

ウクライナやガザの例を出すまでもなく、この世界にはいつだって「剥き出しの生」に晒されて、不安に苛まれたり、自暴自棄になって生きている人たちが少なからず存在しているのだが、そうした人たちの生と、なんとなく「平凡」に生きているつもりの私たちの生とは、はたして、どちらが、この世界の「実相」に近いところにあるだろう。

もしかすると、私たちの感じている生の方が、実は「現実逃避」的なものなのではないのか。

だとすれば、十代半ばに感じていた、あのヒリヒリするような「現実感」こそが、ツラの皮の薄かった、子供ならではの鋭い感覚による「正しい直観」だったのではないだろうか。

たしかにこの世の中は「繊細さ」だけでは生きてはいけず、むしろ図太く無神経な人間の方が生きやすいようではある。

それでも、私が本作品集に登場する子供たちを「可愛い」と感じるのは、彼(女)らの素直な感性を「愛おしい」ものと感じるからであろう。

では、なぜそれが愛おしいのか? それはたぶん「図太く醜いものが、我がもの顔で威張り散らしているこの世界」に対し、遠藤のように苛立っているからであろう。

だから、片桐さんに対して「学校なんか呑み込んじゃえよ。ドロドロに溶かして無くなってしまえばいいんだよ」なんて無茶なことを、私は今も、本気で口にしがちなのではないだろうか。

最後に本書の紹介文を、引用して紹介しておこう。

期待の新鋭デビュー、揺れる心に届く奇想短編集。

私たちが望む世界って、間違ってたのかな――。

大人と子供のあいだの永遠を求めて逃げ込んだ世界の隙間。

思春期の心のうずまきを描き出す物語は、

今、そしてかつて思春期だった誰しもの心を開く鍵となる。

変形する教室、口内にある学校、大量増殖した同級生、

雷に恋する女の子、意志を持つランドセル、不老不死の秘薬……

世界と自分を繋ぎとめるための6つの物語。

奇妙な世界が心を映すジュブナイル短編集。

(Amazonの本書紹介ページより)

一一個人的には、おすすめの作家である。

(2025年2月27日)

● ● ●

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○