池田清彦 『多様性バカ 矛盾と偽善が蔓延する日本への警告』 : 「多様性」は、無条件の理想ではない。

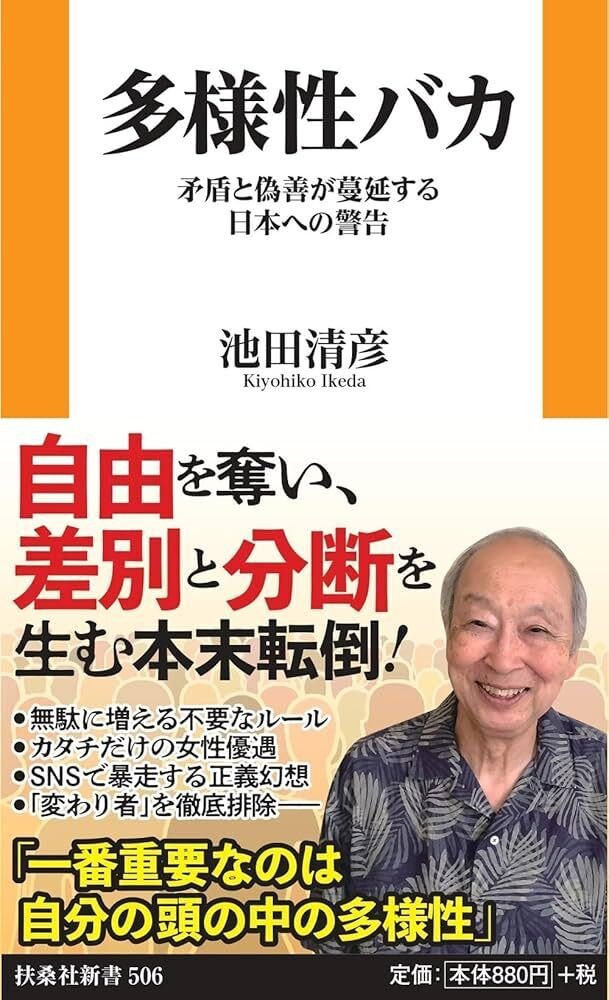

書評:池田清彦『多様性バカ 矛盾と偽善が蔓延する日本への警告』(扶桑社新書)

ちょっと甘く見ていた部分はあるのだが、かなり歯応えのある長編エッセイであった。

本書版元の扶桑社というと、以前に「新しい歴史教科書をつくる会」の本を出していた出版社という印象が強く、ハッキリ言ってあまり良い印象は持っていなかった。

しかし、著者の池田清彦に関しては、たぶんテレビか何かでの発言に対してだろうが、明晰なリベラルという印象だけが残っており、漠然としたものだが好感があった。

しかしまた、扶桑社新書なんかから本を出しているのでは、歳をとって保守化したかと疑わないでもなかったのだが、本書のタイトルや惹句を見てみれば、そういうことではなさそうだし、今の池田清彦が「保守」に見えるのだとしたら、それは本書で批判されているような「多様性バカ」のリベラルが、無闇に増えてしまったからであろう。

つまり「多様性の重要さを理解して、それを尊重するリベラル」なら良いのだが、「多様性の意味もわからず、ただ多様性を連呼しているだけの馬鹿リベラル」が増えたので、池田としても、そうした「馬鹿リベラル」を放置しておくわけにはいかなかったのだが、その結果、相対的に「保守」っぽく見えることになってしまった、ということなのかも知れない、ということである。

実際、私自身、「武蔵大学の教授」でフェミニストの北村紗衣や、東京大学教授のフェミニストである清水晶子などを批判したからといって、「アンチ・フェミニズム」呼ばわりされるのは心外だし、まして「保守化した」などと言われるのは、とうてい承服できない。

あやつらを、いちいち「えせフェミニスト」とも書いてはいられないので、その自称に合わせて「フェミニスト」と呼ぶこともあるけれど、そもそも私の方は、あんなのをフェミニストだと認めていないのである。

で、そうした「えせフェミニスト」らの連呼したがるのが、まさにこの「多様性」なのである。

「多様性が大切です」とか「他者を認めましょう」などと言われれば、たいがいの人は「それは、そのとおりだ」としか言えないだろう。私だってそう思うし、そのように主張してもきた。

しかし、「多様性」の名の下に「何でも認めろ」と言われても、そうはいかない。

池田も本書で語っているとおり、「牛も馬も鯨も、同じ動物だから食うな」とかまでなら頑張れるかも知れないが、「動物は無論、植物も同じ生き物なんだから食うな」とまで言われた場合、たしかに「同じ生物」であり、その点で客観的には「同権」だというところまでは認められても、「同じ生き物」として、何かを食わないわけにはいかないのだから、他の生き物には申し訳ないけれど、われわれ人間の「犠牲」になっていただくしかないと、そう考えざるを得ないのだ。

食わないで済むのなら、進んで食事などしたくない。私個人は、食い道楽でなど、まったくないのだから。

ともあれ、そんな「人間中心主義」から離れて、完全に客観的な視点に立つならば、「すべての生き物は平等」だと、そう気やすく「言う」わけにはいかない。なぜなら、その主張を貫こうとすれば、おのずと、生物学的な食物連鎖から切り離されてしまわざるを得ないからだ。

したがって、「すべての生き物は、可能なかぎり平等に扱われるべき」と言うのが精一杯のところで、この場合、「平等に扱う」ということの主体は「人間」であり、客体は「その他の生き物」である。つまり「人間中心主義」とならざるを得ない、ということだ。

昔の人は、人間のこういう根源的な「自己中心性」を認めたくなかったから、聖書にもあるとおり「神が人間に、すべての生き物を統べる任務と資格をお与えになった」などという「作り話」で、他の生物への「したい放題」についての後ろめたさを隠蔽し、自己正当化せざるを得なかった。

言い換えれば、昔の人でさえ「人間もまた、生きるためには、最低限の自己中心性は避けられない」という事実には気づいていたのだ。だから、人間中心主義の保証人である「神」を殺した私たちならば、その「人間中心主義」の「重み」というか、避け得ない現実である「食うことで生きねばならぬという、生物としての業」には、自覚的であるべきだろう。

なにしろ、自覚的であるために必要な「発達した脳」を持っているのだから、せめてそんな「自覚」くらいは持たないと、他の生物に申し訳ないし、犠牲になった(やむなく食わせていただいた)生物も浮かばれないからである。

そんなわけで、「多様性」は大切だが、偽善的な「多様性バカ」であってはならない。

本書で、著者の池田清彦も言っているとおり、「多様性が大切だ」という主張も、結局のところは「人間が滅びないためには、生物の多様性が必要だ」という話でしかなく、「多様性」自体が(そのものが)独立的かつ無条件に尊いという話ではない。

そもそも「多様性」というものが、客観的に存在するわけでもない。

だから、仮に「人間だけになっても困らない(SF的な)世界」が実現したなら、人間は必ずや「多様性」など「不快なだけだ」と言って、他の生物を一掃してしまうだろう。

「いや、犬や猫といったペットは、なくてはならない。だって、家族なんだもん」と言う人もいるだろう。

だが、そんな、臭いウンチするものなどいなくても、見かけや行動上は「本物」そっくりな「犬や猫のロボット」が作られれば、本物の犬や猫は、早晩「処分」されてしまうに決まっているのだ。

人間がペット動物を可愛いと言うのは、「困る面もあるけれども、それ以上の魅力があるから」であって、「すべての困った面も愛おしい」とまで言えば、それは嘘である。もし、本当に「困った面まで愛おしい」のであれば、そもそも「困った面」など無い、と言うべきだからだ。

しかし、この程度の「自覚」もなく、世間通有の「綺麗事」に酔っているから、いざとなれば「仕方がない」と言ってペットを捨てる人が、後を絶たない。

自分の手で殺して処分しないのは、愛ではなく、自分の手を汚したくないだけだし、まして自分が死ぬまでペットのために頑張らないのは、結局、自覚されない「人間中心主義」だからだ。

ともあれ、「人間だけで困らない世界」になると、「他の生物」は「いない方が良い」ということになって、すべての「他の生物」が「害虫」「害獣」「害植物」として駆除されてしまうだろう。そして、そこを「人間中心」の価値観による別の「作り物」で、適当に補完することだろう。

無論、前述のとおり、「本物」そっくりな人工物が作られるまでは、生かしておいてもらえるだろうが、それはあくまでも「人間の都合」に過ぎない。

しかし、それが実現されてしまうと、今度は「他の人間」が目障りになるのは間違いない。人間だって、いろいろいれば何かと面倒だし、腹の立つことが多いので、そんな「他者」はいらない、というのが本音だ。

しかしまた、他の人間を、ぜんぶ殺して自分一人になってしまったら、それで物理的には生きられたとしても、やっぱり寂しい。それなら、方法としては、

(1)本物の人間は自分一人だが、周囲に「適度な他者性の範囲に収まる、人間そっくりなアンドロイド」を配置する。

(2)映画『マトリックス』のように、すべての人間が、自分の理想どおりの人工的な脳内世界に引きこもる。

(3)アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の「人類補完計画」のように、すべての人間が融合一体化して、他者を持たない「一人の人間」になる。

とか、そういったことになるだろう。

まあ、こうしたことは、人類が存続している間に実現されることはないだろうから、これはあくまでも「思考実験」に過ぎないのだが、私がここで言いたいのは、「人間が求める多様性とは、所詮、人間の都合であり、自分の都合でしかない」ということなのである。

一一だから「多様性」そのものが、「欲得を超えた、輝かしき理想」のようなものだと考えるのは、大間違いなのだ。

「多様性」は、ひとまず無ければ困るから必要なものなのであって、無条件に素晴らしいものだというわけではない。

そもそもそんなものは、この世には存在しない。

それを「忘れて」なのか「意図的に無視して」なのかは、人によりけりだが、「多様性」を「究極的かつ無欠の理想」であるかのように担いでまわる人というのは、「バカ」か、あるいは「ペテン師」なのだ。

まあ、「バカ」の方は、ある意味で仕方がない。なにしろバカなんだから、そうした現実が理解できなくて当然だからである。

犬や猫に「多様性の概念を理解しろ」と言っても無駄なように、バカに対して「多様性の含み持つ、負の面までも理解しろ」と言っても、それは無理。

それに「多様性は(無条件に)素晴らしいことです」と、心にもないことを連呼してまわる「ペテン師」どもが少なからず存在して、もっともらしい「事の半面」としての「綺麗事だけ」を説いてまわるから、その裏面に隠されているものまで、バカな人たちは、推測することは無論、想像することもできないのである。

したがって、私たちが自覚しなくてはならないのは、「多様性」は、私たち自身が生き延びるために「必要な程度だけ必要」なものでしかなく、無闇に「多様」であれば良いというものではない、ということなのだ。

そんな「当たり前の話」でしかないのである。

一一実際「俺は、とにかく人を殺したい。それで自分が死刑になってもかまわない」というような人を、それも確かに「個性」だし「思想」のうちだから、そうした人も「多様性」のうちに包摂しましょう、という話にはならないのである。

「多様性」には、このような「限界」が自ずと存在するのだということを、私たちは認識すべきなのだ。

そして、そうした「多様性の限界(としての負の面)」が認識されないままの状態で、その実態が十分には理解されていない「多様性」を、「完全無欠の理想」であるかのように言い、「伝家の宝刀」のように振り回して、「我こそが正義の味方」だなどと威張る「ペテン師」を、安易に信じてはならない。

そういう手合いが出てくると、多くの人は、そうした「綺麗事のペテン」に反論できず、「どこかおかしいんだけど、まあ、言っていることは、基本的に正しいんだよな」なんて具合で黙らされてしまう。

すると、こういう「ペテン師」は、そのことによって「覇権」を取って、「お前らは全員、私の言うとおりにしていれば間違いない」などと言い、結局は、自分の「利益」になることしかしないのである。「多様性」を口にしていても、その本質は「私一個」のための、私中心主義なのだ。

だから、自分から「正義の味方」ぶるようなやつは、基本的に、信用してはならない。

「正義の味方」とは、自分から「正義の味方」ぶらないものだし、「正義の味方」ぶらなくったって、わかる人にはわかるのである。

一一ただし、「見る目のない」大半のバカには、それがわからないところが問題であり、それが人類の限界をなしているのではあるけれど、そこはもう仕方ない。人類は、万能ではないのだから。

○ ○ ○

そんなわけで、本書の具体的な内容や「池田清彦の思想の面白さ」までを紹介するには至らなかったが、本質的な部分なら、ある程度なら説明をしたとは思うので、どうかこのあたりでご勘弁願いたい。

その上で、例によって、私と意見と直接重なってくる部分を以下に引用し、私の意見の傍証として、示しておきたい。

この後に引用するのは「構造主義的な考え方の説明」部分である。

このことについては、私の場合は、「トランスジェンダリズム(性自認至上主義)」問題に関わって、その「推進派」として哲学者ジュディス・バトラーの思想を援用する側の人たちも、「推進派」がバトラーを援用しているからとバトラーまで目の敵にしてしまう「反対派」の人たちも、共に、バトラーの思想を「理解していない」と、そう批判した部分に関わってくる。

私は、それを説明するために一一、バトラーの思想は、単に「ジェンダーは、構築的な幻想であり、社会制度でしかない」と言ったのではなく、「すべての(世界)認識」が「構築的な幻想」でしかないと言ったのだ。しかし、そのことが両派ともに、ぜんぜんわかっていない。一一と、そう批判して、例えば「この宇宙には、もともと善も悪もなく、それは人間が人間のために構築した、必要のためにでっち上げた幻想にすぎない。ましてや、ジェンダーなど」というような説明を、下のレビューで展開したのである。

・斉藤佳苗『LGBT問題を考える 基礎知識から海外情勢まで』

・キャスリン・ストック『マテリアル・ガールズ フェミニズムにとって現実はなぜ重要か』

だが、「目先の利益とそのために必要な勝利」のためにトチ狂っているような「運動家」たちは、こうした根源的な問題には興味を示さない。

とにかく、何がなんでも「自分たち(自党派)の主張が正しい」としか言わない。そのように、盲滅法に自己正当化しないことには「政治闘争には勝てない」と、そんなふうに「自身の信仰的な信条と利益に、凝り固まっている」のだから、どうしようもない。

だが、そういう人には届かなくても、せめてそこから距離をおいている、そのほかの多くの人には、彼らの「信仰的確信」の、間違っている点を理解してほしい。そんな「おかしな信仰」に巻き込まれないでほしいと思うので、このような説明を繰り返すのである。

本書において池田清彦は、あえて、最も根源的なところまでは遡らず、「人類」というものの発生レベルまで遡るに止めて、私と同じことを説明している。

そのため、比較的呑み込みやすい説明になっていると思うので、どうか、まずはここから理解し、その上で、さらに根源的なところまで遡ってほしいと思う。

池田清彦が、ここで説明しているのは、「すべては言葉によって構築されたものであり、それそのものとしての客観的実体などは持たない」という話である。

つまり、ジュディス・バトラーの言ったことを、「人間レベル」において、わかりやすく説明しているのだ。

長々と引用するが、「試し読み」と思って読んでほしい。

そしてここが「面白い」と思った人は、ぜひ本書を購入して、他の部分も読んでほしい。

中には、私の主張と相反するように見える主張もあるが、そうではない。

私と池田清彦の違いは、池田が理系らしく、人間を突き放して議論するのに対し、私は、人間を貶しながらも、結局は突き放せないで「そういう馬鹿も多様性のうちだから、それなりに配慮すべき」と言ってしまうタイプなのだ。

私が「ジェンダーを、社会構築的な幻想だと認識し得ず、現在の社会制度に固執する人たち」にも「配慮して、議論を通じて徐々に理解を広げていくべきだ」という、私自身の世界認識とは矛盾したかのような「漸進主義」を主張するのも、結局は、そこなのである。

ともあれ、池田清彦は「構造主義生物学」者であって、単なる「昆虫好きのリベラルおやじ」などではない。

物事が見えており、それでも妥協せず、けっこう割り切って物を言う人なのだ。彼が、一見「常識に反したこと」を言ったとしても、それは、彼の世界理解を、世間に迎合することなく、貫き通しているからなのだ。

だから、池田清彦と北村紗衣を比べて、「月とスッポン」「ウサギとカメ」だ一一などと評すると、池田に対してとても失礼である。

なにしろ、池田はテレビにいつも出ているから、素人からは軽く見られるのに対し、北村紗衣の方は、何度かテレビやラジオに出ただけで、「スター」扱いにされて喜んでる、三流のタレント教授@武蔵大学、でしかない。

つまり、その桁違いのひらきにおいて両者は、比較するも愚かなものなのである。

○ ○ ○

『世の中をどう見るかはコトバによって決まる

「近代言語学の父」と呼ばれるスイスの著名な言語学者、フェルディナン・ド・ソシュールが明らかにしたように、コトバはあらかじめ実在する対象を名指す記号ではない。

しかしひとたびコトバになると、我々はコトバが指し示す対象が実在するのだと錯覚する。

多くの人は「イヌ」という実体があらかじめそこにあると思い込んでいるが、実は「イヌ」というコトバで、ある同一性が恣意的に括られているにすぎないのだ。

つまり、イヌらしきもの(「らしきもの」は原文傍点)を無根拠に切り取って、それを我々が勝手に「イヌ」と呼んでいるだけなのである。

そして、「イヌ」というコトバを作ったことで、イヌとされた存在が、例えば「オオカミ」とは違う存在として認識されるようになったのである。

「確かにイヌとオオカミは似ているけれど、イヌはイヌだし、オオカミはオオカミじゃないか!」と考える人は、この説明だとよく理解できないかもしれないから、別の例を挙げてみよう。

日本では虹の色は7色だとされているが、そもそも色というのは可視光線の波長によって連続的に変化するので、はっきりとした境など存在しない。

イヌはイヌだし、オオカミはオオカミだと考えるような人は、赤とか青のような色彩も実質を伴った普遍的なものだと思い込み、「誰が見ても赤は赤、青は青だ」などと言い張るだろうが、決してそうではない。虹の色もそれを7つに分断する科学的な根拠はないのだ。

実際、虹の色の認識は世界共通ではなく、アメリカやイギリスでは6色、ドイツやフランスでは5色、ロシアやアフリカでは4色と、実にバラバラなのだ。

このような認識の違いを生んでいるもっとも大きな理由は、色を表現するコトバの有無である。

我々日本人が虹は7色だと認識するのは、連続的な色のグラデーションを7つに分断して語れるコトバ(赤・橙・黄・緑・青・藍・紫)をもっているからだ。逆に言うと、コトバによってたまたま7つに分されるから、日本人にとって虹は7色なのである。

一方、リベリアの人たちには、虹は2色に見える。

もちろんそれはリベリアには違う色の虹がかかるからではない。

彼らが使うバッサ語では、虹色のグラデーションを2つに分節するからだ。

つまり我々は、コトバによって世の中を見て、コトバによって自分たちの思考枠を絞っているのである。

何をどう分類するかは分類する側のサジ加減次第

こういう話をすると、それはコトバの問題であって、例えばイヌとオオカミだって、生物学的にはきちんと分類されているじゃないかと反論したくなる人もいるだろう。

しかし、その分類の根拠とて絶対ではない。

なぜなら生物の分類もある種の同一性を基準に行っていて、どの同一性を重視するかによって結論が違ってくるからだ。

イヌはもともとカール・フォン・リンネが1758年に、「Canis familiaris」と名付けて記載した種で、長い間オオカミ(Canis lupus)とは別種とされていた。ちなみに「Canis lupus」も1758年にリンネが記載したものだ。

しかし現在では、イヌはオオカミの亜種とされることが多く、イヌにもっとも近縁なオオカミはニホンオオカミだと考えられている。

この説を支持するのなら、イヌのことを大雑把にオオカミと呼んだとしても間違いだとは言い切れなくなるが、イヌはオオカミから分岐した単系統のグループなので独立種(オオカミとは別種)と考える人もいる。

同種か別種かを厳密かつ、科学的に決定することはできず、多少なりとも分類学者の恣意性が入ってくることは避けられないのだ。

爬虫類の一部から進化した鳥類を爬虫類とは独立の分類群として認めるかどうかなどは、いまだに分類学者の中で議論が続いている。

私自身は、生物の同一性は進化の順序で決まるのではなく、実質的にどんなシステムを構築したかによると考えているので、爬虫類と鳥類は分けたほうがいいという立場をとっているけどね。

つまり、どう分類するかなんていうのは分類する側のサジ加減ひとつなのだ。

分類して比較すればなんだって学問になるので、学問にするために分類している、と言ってもいいのかもしれないな。

このように恣意性とは対極にあるかのように信じられている科学だって、現象を上手にコード(対応づけ)する同一性を追究する試みであるにすぎないのである。

「病気」も意図的に作り出すことができる

分類する側のサジ加減ひとつで決まるのは、病気も同じである。

例えば、最高血圧(収縮期血圧)が150mmHgの人が医者に行けば、「高血圧」という診断が下されるのは間違いない。なぜなら最高血圧が140mmHg以上(または最低血圧が90皿Hg以上)というのが、高血圧の診断基準になっているからだ。

ただしこの基準は2000年以降のものだ。

それより前の基準は、最高血圧が160mmHg以上(または最低血圧が95mmHg以上)だったので、150mmHgだと高血圧とは言われない。実はその基準も1990年以降のものであり、それより前は最高血圧が180mmHg以上(または最低血圧は100mHg以上)でないと高血圧だとは言われなかった。

つまり、高血圧という「病気」は、誰か(日本の場合は、日本高血圧学会)が決めた基準によって作られるものなのである。そして実際、基準が厳しくなるたびに「高血圧」の患者はどんどん増えていき、今や日本では4300万人にも上ると推定されている。

この数字だけを見ると国民の3人に1人なので、「高血圧はもはや国民病になった」などと言う人がいるけれど、日本人の血圧がどんどん上がっているわけではない。

基準が厳しくなったせいで、高血圧という診断名をつけられる人が増えている、というだけの話なのだ。

だから「国民病になった」のではなく、「国民病にした」というほうが本当は正しいと思う。

ところが、たとえそうやって作られたものだとしても、「高血圧」と言われれば、多くの人は一気に不安になってしまうだろう。「高血圧」にカテゴライズされたことで、自分は病気なのだという思考にすっかり取り込まれ、治療を受けなくてはいけないと考えるに違いない。

病気が増えれば、当然医療費も増える。製薬会社や病院は儲かるだろうが、公的な財源を圧迫する。

さすがにこれはヤバいと思ったのか、2024年の4月からは、特定健診において医療機関受診を勧める基準値は140mmHg以上 (または最低血圧が90mmHg以上)から、160mmHg以上(または最低血圧100mmHg以上)へと、逆に基準を緩くするよう変更になった。

恣意的に決めるとはまさにこのことで、科学的根拠ではなく、経済的根拠によって基準を決めることだってできるのである。

人間ドックの検査結果でも、「スーパーノーマル」などと言われる「全項目異常なし」とされる人は年々減っていて、2015年の調査ではたった5・6%しかいなかったらしい。

たったそれだけしかいない人たちを、ノーマルと呼ぶのはかなりおかしな話だと私は思うが、いずれにしてもなんらかの「異常」があるとされる人のほうが圧倒的に多いことは間違いない。

そこには受診者の高齢化が大きく影響していると言われるが、決してそれだけが理由ではない。

検査項目が増やされて、しかも基準がどんどん厳格化されているからだ。

例えるならそれは、かつては科目が国語と算数しかなく、どちらも50点以上取れば「すべて合格」だったのが、国語、算数、英語、理科、社会と科目数が増え、合格の基準が90点以上に引き上げられたようなものだ。これでは「すべて合格」となる人がどんどん減っていくのは当たり前だろう。

そもそもの話、健康か病気かの絶対的な基準なんてものは、はなから存在していない。その方面の専門家たち(学会など)が、「この辺から先は病気ってことにしよう」と恣意的に決めているだけだ。

基準をちょこっといじればいいだけなのだから、「異常あり」の人、つまり治療対象の人を増やすことなど簡単なのだ。

「なんでも分類したい病」がもたらした多様性という概念

世の中のあらゆるものはすべて連続的に変化する。

もちろん人間も誰一人として同じではなく、すべての人はちょっとずつ違っている。

ただし、そういう連続的な変化は通常、「多様性」というふうには表現しない。

例えば、身長は連続的に変化するので、「身長の多様性」という表現はあまり聞いたことがない。

しかるに人間には、その連続的なものにあえて分節を入れ、何かしらの同一性で括りたがる癖がある。

厳密に言えば、決して同一ではないのだから、同一だというのも本当は思い込みにすきないんだけどね。

とはいえ、そうやっていろいろなカテゴリーを作れば、そこには差異性が生まれる。

まさにそれは、「イヌ」というコトバと「オオカミ」というコトバを作ったことで、「イヌ」と「オオカミ」の差異が認識されるようになったのと同じなのである。

そしてそのうち、自分たちの作ったカテゴリーのどれかに自分や他人を当てはめて、あいつは味方だとか敵だとか、自分より上だとか下だとか、そういうふうに考え始める。それが敵対や差別の元凶なのだ。

そういうのはまずいから、「すべてのカテゴリーを等価だと考えましょう」という理念が生まれたのだと、第1章でも述べたけれど、そもそも最初からカテゴリー分けなんてしなければわさわざそんなことを考える必要もなかったのだ。

連続的な存在だという人間本来のありようをそのかたちのまま認めていれば、自分のアイデンティティが人とどれくらい違うかなんて気にすることなく、誰もが好きに生きていけるんだからね。

つまり、「多様性の尊重」という理念が必要になったのも、元はといえば人間の「なんでもかんでも分類したい病」のせいなのである。

男であろうと女であろうと、確固たる同一性などはない

連続的なものの中にあえて作る分節は恣意的なのだから、それで括られる同一性も恣意的である。

例えば、男と女は、決定的に違うと考えている人が多いけれど、男であろうと女であろうと、そこに確固たる同一性などない。このあたりの話は拙著「平等バカ」(扶桑社新書)にも書いたけれど、多様性にも通じる話なので、ここでもあえて繰り返しておこう。

一般常識のレベルであれば、性染色体の組み合わせがXYなら男、XXなら女になるということで話は済むのかもしれないが、それは性染色体の表面上の組み合わせによる単純な同一化を図った際の分類でしかない。

染色体数が半減する細胞分裂(減数分裂)の際に遺伝子の組み換えが起きた場合や、その後の複雑な遺伝子の発現システムの結果次第では、XXという組み合わせでも男に発育することはあるし、XYという組み合わせになったとしても女に発育することもある。

例えば精子を作る際の減数分裂でY染色体にあるSRY(精巣決定遺伝子)が、組み換えの結果X染色体に乗り移ってくると、このX染色体で受精した卵はXXでもSRYをもつので男に発育し、SRYを失ったY染色体で受精した卵はXYでもSRYがないので女に発育する。

また、Y染色体にSRYがあったとしてもなんらかの加減で発現しないこともあり、その場合も女の体になる。

さらに、脳の構造から発すると考えられる心的なアイデンティティとしての性は、身体的な性と一致するのが一般的ではあるけれど、脳ができていく過程で時に食い違いが起こったりもする。

例えば、脳の視床下部の少し上のところにある分界条床核という領域が大きいと性自認が男となり、小さいと女になると考えられているが、身体的な性が女であっても発生の過程でそれが大きくなる人がいて、その場合は心的なアイデンティティとしての性が男に近くなることがわかっているのだ。

性パターンが実際いくつあるのかはわからない

ここまでに挙げただけでも、人間の性を男女に分する基準には、少なくとも次の3つがある。

1、染色体の組み合わせとしての性

2、遺伝子の発現システムの結果としての身体的な性

3、心的なアイデンティティとしての性

一般的にこの3つはパラレルに発現するが、時にそれぞれが独立して発現することもある。もちろん頻度には違いがあるけれど、理論的に言えば、人間の性は2✕2✕2で、最低でも8通りのパターンがあるということになる。

体と心の性が一致しない人は、「性同一性障害」などという診断名がつけられたりするが、それはこのような性パターンの一つであるというだけなので、決して障害や病気などではない。

また、先ほどの3つの基準に、前視床下部間質核の大きさと関係すると考えられている「恋愛対象が男であるか女であるか」ということまで加えれば(前視床下部間質核が大きい男性は異性を、小さい男性は同性を恋愛対象に選ぶと考えられている)、さらに2をかける必要があるから、2✕2✕2✕2で結果16通りのパターンになると考えることもできる。

さらに言えば、遺伝子の発現システムの結果や心的なアイデンティティ、そして恋愛対象は完全に二分極化するわけではなく、その中間というのも必ずある。しかも中間といったってそこはグラデーションになっている。

そうなると、性パターンが実際のところいったい何パターンあるのかは誰にもわからない。

性的マイノリティ(性的少数者)を表すLGBTとは、Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、Gay(ゲイ、男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)Transgender (トランスジェンダー、性自認が出生時に割り当てられた性別とは異なる人)の頭文字をとった言葉だが、実際の性パターンの数からすれば、圧倒的に足りないわけだから、差し当たってどこかで線を引き、それなりに納得できるようなかたちに分けているにすぎない。

とはいえ、どこに分類されてもしっくりこないという人も必ずいるはずで、だからこそ、近年では新たに、Queer や Questioning(特定の枠に属さない人、わからない人)を加えた「LGBTQ+」といった表現が使われることも増えているのだ。』(P40~54)

(2024年12月20日)

○ ○ ○

○ ○ ○

(※ 北村紗衣は、Twitterの過去ログを削除するだけではなく、それを収めた「Togetter」もすべて削除させている。上の「まとめのまとめ」にも90本以上が収録されていたが、すべて「削除」された。そして、そんな北村紗衣が「Wikipedia」の管理に関わって入ることも周知の事実であり、北村紗衣の関わった「オープンレター」のWikipediaは、関係者名が一切書かれていないというと異様なものとなっている。無論、北村紗衣が「手をを加えた」Wikipediaの項目は、多数にのぼるだろう。)

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○