私の 澁澤龍彦 : 磯崎純一 『龍彦親王航海記』

書評:磯崎純一『龍彦親王航海記』(白水社)

非常に完成度の高い、篤実な「澁澤龍彦伝」であり、今後は本書が、澁澤龍彦研究のひとつの基盤になるであろうことは間違いない。

澁澤晩年の担当編集者としての直接体験を盛り込みつつも、基本的には、膨大といって良いほどの澁澤関連の文書資料を読み込み、これをよく整理していて、決して主観に流されてはいない。本書が「伝記」であり、「評伝」と称さない所以である。

(1)『 本書『龍彦親王航海記』は、そうした、澁澤龍彦の生涯と作品について書かれ、語られた、膨大な文章(もちろんそこには澁澤本人のものがもっとも多い)に、あたうかぎり目を通し、それらを選択して、編集配列することにより成った「伝記」である。

あえてバッハの受難曲に喩えれば、ここでは曲の中核となるアリア、アリオーソ、コラールはもう作曲されて筆者の前に揃っていた。だから、本書の筆者が新たに書き下ろしたのは、すでに存在するそうした美しいアリア、コラールのあいだとあいだを語り繋いでいく〈福音史家〉(※「エヴァンゲリスト」とルビ)のレチタティーヴォのパートと、それに少しばかりの序曲やら間奏曲だけにすぎないとも言えるだろう。役目は〈福音史家〉なのだがらなのだから、福音史家がみずから朗々と歌う愚は厳につつしんだつもりであるし、いわんや、ロマネスクな想像力などといったものは、本書の叙述にはいっさいもちいられていない。

ただ、澁澤最晩年の三年ほどの短い期間だが、筆者は編集者として澁澤龍彦本人とじかに接している。その回数もせいぜい二十たらずだが、そうした意味では、石井恭二と小野二郎にはじまる幸福な澁澤編集者の系譜の、どん尻の最末席にいた一人であることは真実であり、その時に澁澤から聞いた話は、記憶にある限り本書に採りいれるようにした。まだ若かった筆者が澁澤と交わした会話はたわいもないものも多いけれども、それでも今となっては重要だといえる部分もふくんでいないわけではないかもしれないからだ。』(P487〜488)

そんなわけで、本書の評価はこれで十分であろうから、あとは本書で紹介された、いくつかのエピソードについて、個人的に思ったところを書いておきたい。それにより、結果として、本書に紹介された、「澁澤龍彦らしい」エピソードのいくつかを、より身近に感じていただけることにもなるはずだ。

(※ なお、以下の「引用文中の引用文」については、段落としできず、原文にある1行空けだけなので、ご注意いただきたい)

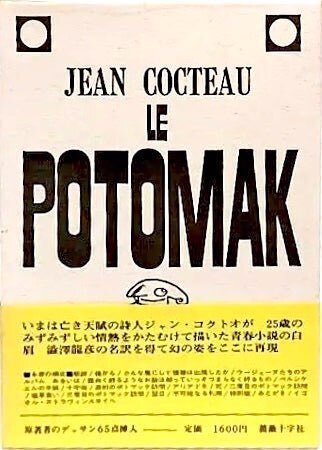

(2)『「資質と好みと仕事が一貫して、文句のつけようがない」と出口裕弘が評した澁澤のコクトーの翻訳は、その後も、戯曲『美男薄情』『哀れな水夫』『オイディープス王』『未亡人学校』や、小説『ポトマック』とつづくことになる。蔵書目録を調べると澁澤は晩年までコクトー関係の原書を集めていて、その数は三十八冊にのぼり、作家別の洋書数としてはサドにつぐ冊数である。コクトーについて書かれた文章も十数編になる。また、浪人・大学生時代のものと思われる未発表のコクトーの訳詩が、死後になってかなりの数が見つかっている。

だがそうした事実のわりに、コクトーの存在が澁澤にとってどれだけ重要だったかが深く問題されるのは、今まで決して多いこととはいえなかった。それには、澁澤自身がある時期に、「現在では、この昔の恋人に対するわたしの熱は、ほとんどすっかり冷めてしまっている」と記したことも関係しているのだろう。

いつの頃からか、わたしはコクトオの、あまりにも小さな、気楽な、軽やかな、円環的な思考様式に不満をおぼえはじめ、もっと荒々しい、男性的な、混沌の闇の中にを手探りして行くような、一口に言えば、垂直的な思考様式に惹かれるようになったのである。コクトオの明るいラテン的な世界よりも、シュルレアリストの暗い混沌の世界を好むようになったのである。(「天使のジャンよ、瞑すべし」)

これは邦訳『大胯びらき』刊行から九年後の一九六三年(昭和三十八)、コクトーの死に際して書かれた文章だ。サドやブルトンの「暗い混沌の世界」に熱中していた当時の澁澤にとり、コクトーはたしかに「かつて同棲し合意の上で別れた女」のような存在になっていた。

しかし長らく筐底に秘されていた『ポトマック』の訳稿が一九六九年(昭和四十四年)に刊行されたことや『大胯びらき』の再刊(一九七〇年及び七五年)がひとつの契機にでもなったのだろうか、一九七〇年代になると、澁澤の「幸福な詩人」コクトーに対する関心はふたたび静かに高まり、以後コクトーをめぐるエッセーがあらたに八つ生まれている。最晩年の〈澁澤コレクション〉でもコクトーの文は七編も採られていて、これは、一人の作家としてはこのコレクションで最も多い採録数なのである。「ここ十数年来、しばらく遠ざかっていたコクトーに、私がふたたび親しみをおぼえて近づくようになったのは」という文言がみられるのは、一九七七年(昭和五十二)の「ゴンゴラとコクトー」の冒頭においてだ。

いま、遺された澁澤の全文業をあらためてふり返ってみるとき、処女出版という特権的なとも言い得る存在の対象となったこのジャン・コクトーのもつ美学が、生涯を通じて澁澤にとり計り知れないものを持ちつづけたことはとくに強調しておいてもよいだろう。』(P98〜99)

私の場合、基本的には、澁澤龍彦の文章(『高丘親王航海記』は別にして、主にエッセイ)のファンであって、翻訳の方には、さほど興味がなかった。

それでも、澁澤自身の著作として『サド復活』『サド侯爵の生涯』『城と牢獄』などがあるし、澁澤を語る上で決して落とせない、かの「サド裁判」もあるから、マルキ・ド・サドについては、多少の興味も持った。

というか、サドを読まないことには、澁澤がどんなものに惚れ込んで、どう評価していたのかが掴めないので、何冊かは読んでみたわけだが、ハッキリ言って退屈。とうてい、面白いなどとは思えなかったのだが、澁澤はこういう「極端に変なの」を面白いと言っているのだと、そうわかっただけでも、読んだ価値は、たしかにあった。

私はコレクター気質の人間だったから、ユイスマンスの『さかしま』は、面白かったとは言えないまでも、とても興味深く読んだ。

また、美術部にいたこともあって、もともと絵画には興味があったから、澁澤が『幻想の画廊から』や『幻想の彼方へ』などで紹介した画家たちについても、好きとまでは言えないが、サドと同様に「澁澤は、こういう変なのが好みなのか」ということで興味を持つことはできた。

さて、肝心のジャン・コクトーなのだが、私は長らくコクトーに興味がなかった。澁澤が初期に翻訳した作家だと知ってはいたが、澁澤が、そこまでコクトーを好きだったという認識までは無かったのだ。

私がコクトーに興味がなかったのは、まずコクトーに関しては、澁澤に教えられる以前から、有名な作家として、その名前だけは知っていたからで、そのため、かえって「澁澤の好きな作家」という印象が薄く、単に「有名な作家」というイメージだったからだろう。

また、私は「詩オンチ」を自称する人間なので、「詩人」と呼ばれる人への興味が薄かったということもあろう。

さらに言うと、澁澤龍彦という人は「好きなものについてしか書かない」ということ信条としているから、逆に言えば、澁澤が「好きだ」と書くのは当たり前のことで、それがどれくらい好きなのかがわかりにくかったということもある。

サドのように、その作家だけで何冊も本を書いているのなら、否応なくその作家が、澁澤にとって重要な存在だというのはわかるが、コクトーを表題にした澁澤自身の著作は無かったし、前述のとおり、私自身、澁澤の翻訳書にはさほど興味がなかったから、結果として、澁澤にとってのコクトーの大きさを、ずっと見落としてきたのである。

ところが、昨年退職して自由になる時間が増えたため、それまでは読書を優先して自粛していた、映画を頻繁に観るようになった。そして、そんなところへ、たまたま「ジャン・コクトー映画祭」という、コクトーの映画作品を集中的に紹介する上映イベントがあったので、「コクトーは『恐るべき子供たち』くらいしか読んでないけど、映画なら楽だから、ちょっと観てみるか」という気楽な気持ちで、『オルフェ』『美女と野獣』『詩人の血』などを観ることになった。

こちらも、結果としては、面白いとまでは言えなかったものの、「コクトーとは、こういう傾向の人か」という程度のことはわかった。

そしてその上で、興味ぶかかったのが、同映画祭用のパンフレットに再録されていた澁澤龍彦のエッセイ「コクトーの文体について」で、これを読んで、どうして私にはコクトーが楽しめないのか、そして澁澤がコクトーの何に惹かれていたのがよくわかり、澁澤に対してコクトーの持つ重要な意味が、ようやく理解できたのである。

澁澤がこのエッセイで書いているとおり、澁澤にとってのコクトーの魅力とは、

『余分なもの、曖昧なもの、重苦しいものや感情過多のものがなにもない。一切の贅肉をそぎ落とした、痩せられるだけ痩せた、簡潔きわまりない線があるのみである。そして、これがそもそもコクトーのスタイルなのだ。(中略)ロジェ・ランヌは、このようなコクトーの文体を「白い文体」と称している。なるほど、これも私にはおもしろい意見のように思われる。』

といった、言うなれば「白い軽やかさ」であり、これは、むしろ澁澤晩年の個性に通じるものなのである。

さて、ここでやっと、磯崎純一『龍彦親王航海記』からの引用(2)につながるのだが、私の中の澁澤龍彦像とは、長らく「サド紹介者から『高丘親王航海記』の作家へ」というものであり、言い換えれば「重く暗く妖しげなものから、それらを脱ぎ捨てた軽やかな透明さへ」というものだった。

そしてこれは、昨年読んだ、巌谷國士による澁澤論集である『澁澤龍彦考』でも、おおよそ裏づけられたと感じていた。

ところが、引用(2)を見れば、澁澤龍彦の遍歴とは「サドから『高丘親王航海記』へ」つまり「黒から白へ」ではなく、サドの「黒」の前に、コクトーの「白」であったというのがわかる。

つまり、澁澤の遍歴としては「白から黒を経て、白に回帰した」というのが、正しい理解だということに、ここで初めて気づかされたのだ。

しかし、(2)で興味深いのは、澁澤のコクトーへの興味愛着は、ずっと変わらず継続したものではなく、一時はほとんど失われていたも同然だったという事実だ。

つまり、この事実が示すのは、巌谷國士が言うように「澁澤は、成熟することによって、軽みを身につけていった」というよりは、もともと「軽さ」や「白さ」というものをその本質として持っており、だから最初はコクトーに惹かれたのだが、その時期を越えると、澁澤は「自分に無いもの」つまり、サドに象徴されるような『もっと荒々しい、男性的な、混沌の闇の中にを手探りして行くような、一口に言えば、垂直的な思考様式』ものに惹かれるようになった、ということであろう。

だがまた、それは澁澤本来の「体質」から出るものではなかったから、最後はまたコクトーに通ずる「白い軽さ」へと回帰していったと、そう考えるべきだと気づいたのである。

そして、この「白から黒を経て白へ回帰」という「円環的(螺旋回帰的)な」澁澤龍彦の遍歴を考える場合に重要となるのは、澁澤は終始、コクトーの個性を、単純に「白い軽さ」として好意的に理解していて、じつは、コクトーも「それほど単純なものではなかった」ということに、気づいていなかったらしい点である。

私は、先の「コクトー映画祭」の後、コクトーと澁澤龍彦の関係性に興味を持って、読みやすく手に入りやすい『コクトー詩集』(堀口大學訳)を読んでみた。

そして、たしかにコクトーは「白い人」ではあったけれども、コクトー自身には「黒」に惹かれる部分があったというのを、確認することができた。

つまり、『コクトー詩集』を読む以前に、先に紹介した拙レビュー「「ジャン・コクトー映画祭」をめぐって:ジャン・マレーと澁澤龍彦」で、コクトーが「濃厚に男っぽく耽美なジャン・マレー」に惹かれたという事実から、次のようなコクトー理解をすでに引き出していたのだ。

『私は、コクトーの映画を通して、コクトーという作家を「ふにゃふにゃした肉質をそぎ落として軽快になった貝殻のように、白く硬質なものを希求する作家でありながら、しかし、その反面、彼の中には、その反対物である、重く暗い肉質を求める部分があったのではないか。つまり、彼の愛人であるジャン・マレーに象徴されるようなものに惹かれる、度し難いホモセクシャルな欲望である」といった具合に「理解」し得たのだ。』

この「読み」が、コクトーの「詩」作品でも裏づけられたのである。

『果たせるかな、この『コクトー詩集』では、「黒奴(くろんぼ)」という言葉を、何度も目にすることになる。

(中略)

コクトーは「黒人」を、「白人のような美しさ」には欠けるものだと思いながらも、それに惹かれている自身を自覚していた、という点が重要なのだ。

つまり、「白人・黒人」という意味ではなく、もっと原理的な意味での「白と黒」。「白が象徴するもの」と「黒が象徴するもの」というレベルにおいて、コクトーは「白が象徴するものを希求しながらも、どうしようもなく黒が象徴するものに惹かれていた」という事実が、コクトーという人の、複雑な本質を理解する上で重要なのである。』

ということである。

そして、少なくとも、サドやブルトンの「黒い魅力」に惹かれていた頃を含めた「それ以前の澁澤龍彦」は、コクトーのこうした「黒に惹かれた部分」に十分気づいてはおらず、自身が、やはりコクトーをなぞるようにして「黒」に惹かれている、という事実に気づいていなかったという事実が、引用(2)において判明した。

つまり、澁澤龍彦自身の認識としては、単純に「白から黒を経て白へ回帰」した(白→黒→白)と表現できるのかもしれないが、実際には、最初の「白」には、すでに「黒への希求」が折りたたまれたかたちで隠されていたのであり、決して単純に「自分に無いものを求めた」とか「自分の個性とは反対の個性を求めた」といったことではなかった、ということになるのである。

コクトーがそうであったように、澁澤龍彦にあってもまた、最初の「白」には、すでに「黒」が隠されており、その隠されていた「黒」が表面化して、表面的には「白」に立ち勝った時期もあったものの、結局は「黒」一色に染まってそこに安住することがなかったというのは、澁澤もまた最初から「白と黒の両面」を併せ持っていたからであり、自覚していなかった「黒」を十分に展開した後には、それで満足して、再び「白」に振れた、ということなのではなかったろうか。

言い換えれば、澁澤は、本質的に言うならば、「白一色」だった時期もなければ、「黒一色」に染まった時期もなかったし、そこから「白一色」に回帰した、というわけでもなかった、ということだ。

時期によって、どちらかの「色」が表面化したとはいうものの、それはどちらか一方だけが「本質」であり、他方は「かりそめのもの」だったというような話ではなかった。その意味では、澁澤龍彦と言えども、単色では表象し得ない「複雑なもの」を終生にわたって持っていた、ということになるのである。

(3)『 (※ 1962年)三月十日、(※ サド裁判)第十回公判。弁護側一般証人尋問。

この三月頃、澁澤は関根弘と対談し、公判の模様に加えて、文芸家協会やアカデミズムに対する歯に衣着せぬ批判を語っている。

「あの人[福田恒存]、わりにおもしろいね。いつも、本質論へ迫っていかなきゃこの裁判意味ないということ、いってますからね。文芸家協会の「進歩的文化人」よりも、きわめつけの「反動」の方が、ぼくらの意見に近いわけだ」。「これも一人一人名前をいうのはさし控えるけど、アカデミズムの人たちに、ある程度ぼくなんか(※ 裁判への協力を)働きかけたわけですよ。いやなのを我慢してね。ところが、そういう人たちの弱腰といったら大したもんですね。[…]アカデミズムのなかで生きて行くには、これだけの保身の術に汲々として、事なかれ主義に徹しなければならないのかと思うと、気の毒みたいになっちゃうね。」。

この対談は「毒薬と裁判」と題されて「現代詩」五月号に掲載された。』(P151〜152)

ここで面白いのは、「反体制」である澁澤龍彦が、「反動」すなわち今で言う「保守」の代表的な論客であった「福田恆存」を、高く評価している点である。

だが、じつはこれも、当たり前の話なのだ。

澁澤が、このころ露骨に「反体制」で「アナーキー」だったのは、「イデオロギー」としてそれを信奉していたということではなく、言うなれば「自分の遊びの邪魔をするものへの反発」が、その本質だったということなのだ。

だから、澁澤龍彦にとっては、本質的には「進歩派か反動派か=リベラルか保守か」といったことは、問題にならない。

澁澤が言いたいのは、要は「俺の邪魔をするな」ということでしかなく、その意味では「やりたいことを自由にやるために、言いたいことを言う」者にこそ澁澤は「共感」するのであり、この場合、「進歩派」に対して、当時は「反主流派」であり、そのために「反動」呼ばわりされていた、ある意味では「反体制派」であり、しかも舌鋒鋭い論客としての「福田恆存」に、澁澤は「自分に近いもの」を見て高く評価した、ということなのだ。

つまり、澁澤龍彦という人の判断基準は「(自分が)面白いか否か」であり、その意味では、世間的な「正邪善悪」には、まったく興味がない。だから、裁判の結果にも、最初から頓着しなかった。

そんな人だからこそ、サドの、破壊的なまでの「我が道を行く」に共感したのであり、その意味で澁澤は「政治的」ではまったくなく、素直に「やりたい放題・好き勝手」であり、その意味でおのずと「喧嘩好き」であったとも言えるだろう。「みんなで仲良く」ではなく、その方が「面白い」と感じていたのである。

また、このことは、本書の別のところで、何度か指摘されているとおりである。

澁澤は、しばしば仲間たちと酒宴の馬鹿騒ぎをし、そこでは仲間同士の大喧嘩もあったのだが、澁澤は、それを止めるのではなく、むしろ喜んで「もっとやれやれ」と囃し立てたのである。

なお、私は、『澁澤龍彦全集』はもとより『稲垣足穂全集』や『森茉莉全集』なども所蔵しているが、そんな中での異色の「全集」として、『福田恆存全集』を所蔵していることも、ついでながら付記しておこう。澁澤が福田を褒めていたというのは、今回初めて知ったことである。

(4)『 いま、文芸の「F104」と、新潮の「奔馬」と、批評の「太陽と鉄」と、興味ぶかく読み了えたところです。今や、貴兄のスタイルは、完全に自己中心的、権力意志的、ニーチェ的スタイルになってしまわれました。

そして私が立っている地点から、じつにじつに遠くの高みに貴兄は翔け上がってしまわれたようです。いつまた貴兄は、この地上へ舞い下りて来られることでしょう?

烏滸がましい言葉ですが、私は貴兄とは反対に、ますます無倫理の動物性に退行して行こうと考えています。

一九六八年(昭和四十三)の一月十八日、三島由紀夫に宛てて、澁澤はこうした手紙を書いている。その二日あとの同月二十日、三島がしたためた澁澤への返事には、次のような文句が見られる。

いろいろ(※ 原文の、あとの「いろ」は繰り返し記号)近作にお目とほしいただいてゐて、恐縮ですが、その御感想によりますと、澁澤塾から破門された感あり、寂寥なきをえません。小生がこのごろ一心に「鋼鉄のやさしさ」とでもいふべき tendernessを追求してゐるのがわかつていただけないかなあ?』(P255〜256)

これはなんとも痛ましいやりとりだ。特に、澁澤にわかってもらえなかったと了解せざるを得なかった三島由紀夫の、その寂しげな様子が、見捨てられた子供のように痛ましく感じられる。

私自身は、まぎれもなく「趣味人」だから、澁澤の「反俗」「反政治」というのは、よく理解できる。澁澤は、ずっと遊んでいたい人であり、この世にあっても、遊ぶことに賭けた人だったのだと言えるだろう。

一方、三島の方は、もっと「常識人」だった。「大人になろうとした人」だったと、そう言い換えても良い。

彼自身、本来なら「美に耽溺する趣味人」であってもよかったのだが、その「美への欲望」は、「虚構」の中に縛り止めておけるようなものではなかった。「現実の自分(肉体としての自分)」や「現実の社会」に対しても、「美的であること」を求めざるを得ない人だったのだと、そう言い換えることもできよう。

だから、三島としては、澁澤の、童子のごとき純粋な「美的世界への耽溺」を、理解できないわけではなかったものの、ただ、自身としては、それだけで満足することが、どうしてもできなかったのであろう。

そして三島は、こうした自身の「過剰な情熱」が、「現実」へと向けられたことを『「鋼鉄のやさしさ」とでもいふべき tendernessを追求』と表現せざるを得なかった、ということではないだろうか。

三島にしてみれば、澁澤の「浮世」に対する態度は、あまりにも「冷淡=愛を欠いたもの=子供の残酷さ」だと映っていたのではないだろうか。

(5)『 この月(※ 1984年6月)の二十六日、京都市立美術館で開かれていた、バルチュスの展覧会を見た。

バルテュスは、澁澤の紹介を俟って、初めてその名が日本でひろく知られるようになった画家である。当然のように、いろいろな雑誌から展覧会についての原稿依頼が澁澤のもとに舞い込んだが、澁澤はこうした依頼をことごとく断っている。「べつにはっきりした理由があるわけではない。どうも流行しはじめたものは敬遠したくなる癖がある。内田百閒ではないが、いやなものはいやなのである」と、のちに澁澤は書いている(「私のバルチュス詣で」)。

広い会場内で、澁澤はなにも考えずに、頭をからっぽにして、ただバルテュスの絵からくる感覚の陶酔に身をゆだねた。

「絵だの音楽だのについて、内心の感動を思い入れたっぷりに語るのは、私の趣味ではない」と言う澁澤は、絵にむかう自分の姿勢を次のように語って書いている。

「よく世間には、感動のあまり、その絵の前から動けなくなってしまったとか、頭をがんとなぐられたような気がしたとか、ぬけぬけと書くひとがいるようである。しかし私は、そういう蒙昧主義的言辞を信じる気はとてもなれない。いっぺんに興ざめがして、へえ、そうですか、と挨拶するしかない。そんなひとりよがりを筆にするよりも、むしろだまっていたほうがいいのではないかと思う。」(「スペインの会について」)』(P439〜440)

「バルチェスの流行」に対する澁澤の、わかりやすく「大人げない」態度が、愉快である。

自分が「これは凄いぜ」と触れ回っていた頃には、皆は「なんだ、またシブサワが、変なものを持ち上げ始めた」といった感じで冷淡だったくせに、ブームになるや否や、猫も杓子も「すごいすごい」と言い始める、そんな調子のいい「軽薄な豹変」ぶりには、もううんざりだ。バカどもは、わかりもしないまま、勝手に騒いでいればいい。僕は関係ないからな! 一一と、そういう態度である。

無論、こうした子供っぽさは、私にもある。「流行りもの」に群がる人たちのバカっぽさには、心底、嫌悪を禁じ得ないから、例えば「新海誠のアニメが、大ヒット中」とかいっても、「あんなもんを褒めているのは、鑑賞能力のない、流行りものが好きな俗物だけだ。あんなもんが、どれだけ大ヒットしようが、どれだけ稼ごうが、所詮、ゴミはゴミである。そのファンも含めてな」という態度になってしまう。

「『感動しました!』か? けっ!」というのも、澁澤のいう『そういう蒙昧主義的言辞を信じる気はとてもなれない。いっぺんに興ざめがして、へえ、そうですか、と挨拶するしかない。』というのと、まったく同じことなのである。

もっとも、私の中には、三島的な「浮世への愛」もあるから、「興味のないもの」に対しても「公正たらん」とする、気持ちはある。

澁澤のように「嫌いなものには、洟も引っ掛けない」という態度ではなく、「嫌いなもの」であっても、「内実・実力」があるものであれば、それについては、自身の「好み」を排して「公正に評価しよう」と努力する。

また、そうなればこそ、「ゴミが、過剰に高い評価を受けている」と判断すれば、口を極めて批判することにもなるのであって、これは、この「浮世」に対する、私なりの『「鋼鉄のやさしさ」とでもいふべき tenderness』なのである。

つまり、「ふにゃふにゃベタネタした優しさ」ではなく「鋼鉄のやさしさ」であり、こうしたところが、私は、澁澤よりは、「三島」寄りであり、「ジャン・マレー」寄りであり、「黒」寄りであるということなのであろう。

かつて私が「黒孔庵」と号したのも、決して故なきことではなかったのだ。

ともあれ、以上が「私のとっての澁澤龍彦」なのである。

(2023年4月30日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○