小津安二郎監督 『戸田家の兄妹』 : 「肉親でさえ冷たい」という怒りの、真の矛先

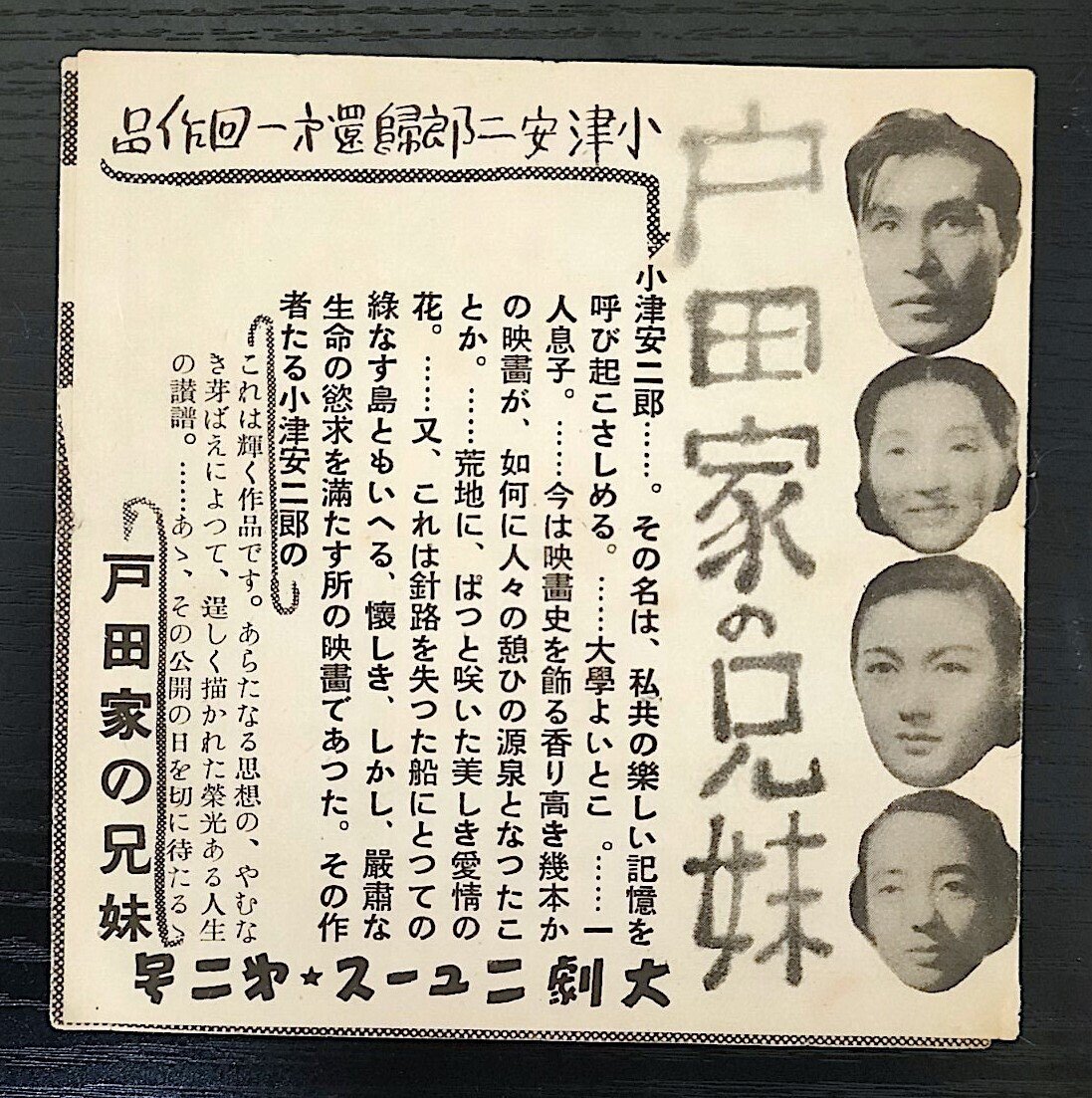

映画評:小津安二郎監督『戸田家の兄妹』(1941年・モノクロ映画)

本作は、小津安二郎が「日中戦争」から帰還した「戦中」に作られた作品である。

当然のことながら、この事実は、本作を評価する上で重要な意味を持っている。言い換えれば、本作は「フラットの立場」から撮られた作品ではない、ということだ。

『1939年7月、小津は日中戦争から帰還したが、同年から検閲の「映画法」が制定された。そのため帰還第1作として撮る予定だった『お茶漬の味』を取りやめ、作ったのがこのオールスターを揃えた大家族ドラマである。』

(Wikipedia「戸田家の兄妹」より)

この説明は、歴史にうとい人には誤解を招きやすい。

前述のとおりで、これは、小津は「日中戦争」から戻ってはきたものの、戦争は終わるどころではなく、むしろ日本の望まなかった対米英の「太平洋戦争」へと突入していった時期、これからが大変なことになるという「戦時中」に撮られた作品、という意味なのだ。

したがって、上の引用文にある『映画法』とは、「戦後のGHQによる検閲」のことではなく、「戦中の日本政府による言論統制」の一環である。

「挙国一致の戦意高揚」のためになる「ものしか作ってはならん」という圧力が、新聞や雑誌といった言論部門だけではなく、ついに映画界にも及んだのである。

したがって、私個人はまだ見ていない『お茶漬の味』は、当然「映画法」に引っかかりそうな内容の作品だったのだろうというのは、推測の容易なところだ。

実際『お茶漬の味』は、次のような内容の作品であった。

『もともと本作(※『お茶漬の味』)は、小津が1939年に中国戦線から復員したあとの復帰第一作としてとるつもりで書いたシナリオであった。小津によれば、初めに考えたタイトルは『彼氏南京へ行く』で、内容は「有閑マダム連がいて、亭主をほったからしにして遊びまわっている。この連中が旅行に行くと、その中の一人の旦那が応召されるという電報が来る。さすがに驚いて家に帰ると亭主は何事もないようにグウグウ寝ていて、有閑マダムは初めて男の頼もしさを知るという筋」だったという。この内容が内務省による事前検閲をパスしなかったため、映画化を断念したものだった。この映画の内容の事前検閲はそのころ作られた映画法によるものだが、戦争に反対するような要素が何もない本作すら、「戦時下の非常事態にブルジョア婦人たちが遊び歩く」ことや「赤飯を食べるべき出征の前晩にお茶漬けなどを食べる」などの程度の問題でも映画製作が許されない時代になったことで当時の映画人たちに衝撃を与えた事件だった。このお蔵入りのシナリオを引っ張り出した小津と野田は戦中と戦後の変化にあわせて設定を変更した。主人公夫婦がよりを戻すきっかけも夫の応召でなく、ウルグアイのモンテビデオ赴任に変わっている。』

(Wikipedia「お茶漬の味」)

ここに紹介されている『お茶漬の味』の内容では、むしろ戦時政府のお気に召さないのも、むしろ当然であろう。

「挙国一致」というのは、要は「みんなで力を合わせて頑張りましょう」ということである。だから、兵隊さんは前線で頑張っているのに「戦時下の非常事態にブルジョア婦人たちが遊び歩く」などという内容が、歓迎されるわけなどないからだ。

しかし、上の説明にもあるとおりで、この作品『お茶漬の味』は、決して「戦時下の非常事態にブルジョア婦人たちが遊び歩く」ことを肯定しているわけではなく、夫が召集されて、初めて夫のありがたさに気づき、言うなれば「反省する」という物語なのだから、ある意味では「有閑マダムたちの太平楽」を批判したものだとも取れる。だからこそ、このような内容でも「許可」のおりることが期待されていたのだが、それがダメだったのだ。

しかしながら、この内容は、裏を返せば「有閑マダムたちが歩き遊び、夫は家でグウグウ寝てばかり」という時代の方が「良かった」ということを「暗示している」可能性が、十分にある。

なにしろ、小津安二郎自身は、すでに「日中戦争」の「地獄」を見ているのだから、「戦争の時代」よりも、平和な時代の「太平楽な生活」のほうが良いと考えていたことは、まず間違いないところだからだ。

つまり、『お茶漬の味』もまた、『戸田家の兄妹』の翌年の作品である『父ありき』が、暗に戦争を批判したものだったのと同様に、戦争批判の作品だと見るほうが、むしろ自然なのだ。

そしてその意味では、戦時政府は、『お茶漬の味』が隠し持っていた「反戦」の意図を、正しく見抜いて「不許可」にしたのだとも言えるだろう。

さて、『お茶漬の味』が「不許可」になったため、やむなく撮ることにした本作『戸田家の兄妹』は、当然のことながら、『お茶漬の味』にも増して「反戦」の意図が「無いか、出ていない」作品でなければならなかった。

では、その『戸田家の兄妹』は、どのような内容の作品だったのか。

『戸田家の当主が亡くなり、借財の整理に本宅などを処分することになった。母と三女の節子は、当分の間長男の進一郎の家に身を寄せることになる。次男の昌二郎は、自分のことは心配ないと兄に告げ、天津へ旅立つ。母と節子は、進一郎の妻から冷たくされて長女の千鶴の家に移る。しかし、そこでも邪険にされたので、2人は別荘に住むことになる。帰国した昌二郎はそれを知って、兄弟たちの不人情を厳しく批判する。彼は、母と節子を連れて天津へ行くことにするのだった。』

要は、夫と家を失って寂しくしている老母に対する、実の子供たちの「不人情を批判し、最後はギャフンと言わせて、めでたしめでたし」という、内容的には、わかりやすく勧善懲悪な「つまらない作品」なのだ。

なぜなら、こんな「親は大切にしなければならない」みたいな「肉親倫理」など、当時としては(実際にできているか否かは別にして)「わかりきった」ものだったからである。

もちろん、現在では「子供には子供の生活があって、それを優先するのは当然のことなのだから、是が非でも親を大切にしなければならないというような、古い教条倫理は、もはや害悪すらもたらしかねない」ということが語られるとしても、やはりそれは「親を大切にすべきだ」というのを「大前提(当たり前の倫理)」としたものであり、「親は大切なすべき」という倫理観が今も生きているからこそで、それが「抑圧的な強制」にまではわたらないように、それを「牽制」するものとして、前記のような「親よりも自分の生活であって良い」というようなことも、語られるようになったのである。

ちなみに、このことに関連して、私たちが決して忘れてはならないことがある。

それは、エセ保守の安倍晋三政権下で「ネット右翼」的な言説が広く吹き荒れた際、「ある人気芸人の母親が、生活保護を受けていた」というので、「自分は儲けてるくせに、どうして親の面倒を見てやらないんだ」と、過酷なバッシングがなされ、その芸人は「謝罪会見」までしなければならなかったという、ごく最近の「歴史的事実」だ。

こういうことが、現に近年にもあったからこそ「子は親孝行して当然」という「肉親倫理」というのは、必ずしも好ましいばかりではないという事実が気づかれて、前述のように「子供には子供の生活があって、それを優先するのは当然のことなのだから、是が非でも親を大切にしなければならないというような、古い教条倫理は、もはや害悪すらもたらしかねない」のだという「新しい考え方」も語られるようになったのである。

したがって、そうした「今を見る目」がある人から見れば、本作『戸田家の兄妹』が語る「子は親の面倒を見て当然」という「倫理」は、間違いではないとしても、いかにも「単純で古臭い」と、そう感じられる。

言い換えれば、その程度のことにも思いが至らないのは、その人が「何も考えずに、今を生きている」証拠に他ならないのだ。

したがって、本作が単純に「親を大切にしよう」という「肉親倫理」を語った「勧善懲悪の痛快な娯楽映画」の類いだったのであれば、本作は「時局に迎合した凡作」でしかなく、また本作を「痛快な作品」だと評価するような者は「単細胞で、見る目がない」とも言えよう。

言い換えれば、本作を褒めてみせたところで、そんな褒め方ではいかにも「薄っぺらい」し、その「薄っぺらい評価」を補強するために「小津作品としての映像的形式美」といったことを語ってみせたところで、そんなものは今風の「映画論」の、底の浅い口真似に過ぎない。

そもそも、多少なりとも「当たり前に作品を鑑賞する能力」があるのであれば、この作品が「時局迎合の倫理主義的作品」などではなく、「反政府」的な意図を秘めた、一種の「反戦映画」であったことは、あまりにも明らかなのだ。

この程度のこともわからない(読み取れない)のでは、この作品を「許可」とした「戦時政府の検閲担当官」と同程度に「アキメクラ」だとしか呼べないのである。

本作『戸田家の兄妹』は本質的には「反戦映画」なのであり、それに対して、「親孝行を推奨した、肉親倫理主義的な作品」だとする理解とは、いかにも物事の表面しか見ることの出来ない、「読めない人」の評価だというべきであろう。

なぜそう言えるのかと言えば、本作の主人公(の一人)である、タイトル中の「兄」にあたる「次男の昌二郎」の描き方が、それを明らかに示唆しているからだ(ちなみに、もう一人の主人公は、視点人物の三女節子)。

彼は、財を築いた父親の死を受け、独り立ちするために「天津」(中国)へと立ち、その後、父の一回忌法要のために帰国してみると、兄(長男)や姉(長女)、妹(次女)らが、引き受けたはずの「老母と未婚の末の妹(三女)」に冷たくしていたと知る。

そこで彼は、その「不人情」を批判して、「姉兄妹」をギャフンと言わせるのだ。

つまり、本作のこうした内容は、「銃後の家族を託して、中国の戦場に出征していった」小津安二郎が、戦場から戻ってみると、銃後の生活は「締めつけ」ばかりであり、決して「国民を大事にしてはいなかった」ばかりか、小津自身をはじめとした帰還兵に対する政府の処遇も、いかにも粗略なものであり、なおかつ、映画制作についても「あれをするなこれをするな」という圧力ばかりかけてくると、そんな「苦々しい経験」の反映であろうことは、あまりにも明らかであり、小津が「ふざけんな!」と内心で腹を立てていたであろうことも「容易に推察できる」ものだからだ。

要は、本作で小津は、次男「昌ニ郎」に自身を投影し、「冷たい肉親」に仮託して、「冷たい祖国日本」を批判しているのである。

だから、本作『戸田家の兄妹』は、ある意味では「反戦映画」なのだ。

「戦時政府」を批判している「反戦映画」であって、決して「親を大切にしましょう」などという「わかりきった肉親倫理を説いた、単細胞な痛快娯楽作品」などではないのである。

本作は、「戦時政府」でさえも反対することのできない「親を大切にしよう」という「教条倫理」を「表看板に掲げる」ことで、暗に「戦時政府」を批判した。

そしてそれは「戦争はいけません、人殺しはいけません」などという、紋切り型の「平和主義イデオロギー」から出た、観念的な「教条」などではなく、時の「戦時政府」に対する、帰還兵としての小津安二郎の「恨みつらみ」が込められていると、そう理解すべきなのである。

ところが、小津安二郎ファンを名乗る「映画マニア」が山ほどいながら、本作の「反戦映画」としての意味合いは、いまだに満足に認識されていない。

その証拠が、本作『戸田家の兄妹』の「Wikipedia」の、お寒い内容だ。

現在、「小津安二郎の代表作」とされる他の作品の「Wikipedia」の場合は、「これでもか」と言わんばかりに丁寧な紹介の記述がある。ところが、本作『戸田家の兄妹』の場合、「あらすじ」「スタッフ」「キャスト」という定番情報以外の記述といえば、先に引用した「概要」の、

『1939年7月、小津は日中戦争から帰還したが、同年から検閲の「映画法」が制定された。そのため帰還第1作として撮る予定だった『お茶漬の味』を取りやめ、作ったのがこのオールスターを揃えた大家族ドラマである。』

と、たったこれだけ。

つまり、この作品は、これまで「見たままの額面(表面)どおり」にしか評価されてこなかったし、誰も本作に秘められた「反戦・反政府」の意図を読み取れず、ましてや「小津安二郎の恨みつらみ」など読み取れるわけもなかった、ということなのだ。

そこまで「当たり前に読み取れた」者がいて、その指摘がなされていたならば、「Wikipedia」の「概説」にも、その点に関する「反戦的な意図を秘めていたとする解釈もある」というくらいの記述は、当然あったはずなのである。

ことほど左様に、まるで「語り尽くされた」感のある「巨匠・小津安二郎」ではあるけれど、実際のところは、そうではない。

「小津安二郎ファン」たちは、小津を「巨匠」という色眼鏡で評価する(神輿を担ぐ)ばかりで、いっかな「自分の目」で「作品そのもの」を見ようとはして来なかった。

ある時は、小津を「理想の日本人を描く映画作家」だとノスタルジックに評価し、それが「偏頗な評価」でしかなく、もっと「映画そのもの」を見なくてはならないと蓮實重彦などにより指摘されると、途端に、猫も杓子も「小津安二郎の特徴的な構図」とかいったことばかり、知ったかぶりで語り始める。

要は、いずれにしろ「自分の目で見てはいない」し「その能力もない」ということなのだ。

だからこそ、誰か「権威者」が指摘しないかぎり、彼らは『戸田家の兄妹』が「反戦映画」の一種だということにすら気づけない。

その秘められた意図にまったく気づき得ないまま、蓮實重彦の「表層批評」の口真似をして「フィルムに奥は無い」などと、知ったかぶりを語ってみせるだけなのである。

もちろん、「表層批評」もそれは結構なことである。映画を「物語における意味論的解釈」だけで評価するのは、「映像作品としての映画」を十全に評価したことにはならない、というのは、確かにそのとおりだからなのだが、しかし「内容的な意味も読み取れないようなボンクラ」が、「映像的な意味」を鋭く読み取れるわけなどないのだから、彼らの語る「映像論」というのは、所詮「権威者の口真似」でしかない、というのは、わかりきった話なのだ。

そんなわけで、ひとまず「当たり前に意味を読み取る」ということくらいできるようにならなければ、それ以上のことなど、何もできるわけがない。

だから、そんな「情けない現実」を直視して、反省することが、健全な映画批評のためにも、今こそ必要なのではないだろうか。

物事の「表面」しか見ることのできない者が「物事には表面しかない(奥行き=意味は、幻想である)」などと気取って見せたところで、そんなものは「負け犬の自己正当化」でしかないのだ。

ちなみに、本作『戸田家の兄妹』は、今でこそ、小津作品の中では言及されることの少ない影の薄い作品のようだが、公開された「1941年」には、「キネマ旬報ベスト・テン」の「国内映画第1位」に輝いており、この事実は、なかなか意味深長である。

というのも、この当時の映画ファンたちは、小津がこの映画に秘めた「恨みつらみ」や「戦時政府への怒り」を適切に読みとって、言うなれば「公言できない本音」を、小津が代弁してくれたと感じて「拍手喝采」したのか、それとも、今の「小津ファン」と同様、「肉親倫理を語った、勧善懲悪の痛快作品」だと『水戸黄門』でも楽しむように「拍手喝采」したのかは、じつに微妙なところだからである。

(2024年5月27日)

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○