黙認されてきた、北村紗衣的退廃 : 『現代思想 2020年3月臨時増刊号〈総特集〉フェミニズムの現在』を読む(第1回)

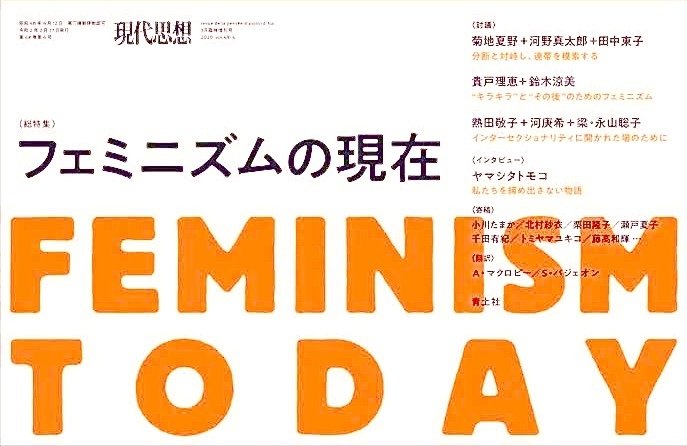

現在、『現代思想 2020年3月臨時増刊号〈総特集〉フェミニズムの現在』を、4分の1ほど読んだところだが、全332ページで32本もの記事が収録されており、すべてを読んでからではなくとも、いろいろとお知らせすべき内容があったので、ひとまずここでは、その「第1回」として書かせていただくことにした。

巻頭記事は、菊地夏野、河野真太郎、田中東子の3名による鼎談「分断と対峙し、連帯を模索する。一一日本のフェミニズムとリベラリズム」である。

ますは、鼎談参加者のプロフィールを、「Wikipedia」から紹介しよう。

『菊地 夏野(きくち なつの、1973年 - )は、日本のフェミニスト、社会学者。名古屋市立大学人文社会学部現代社会学科准教授。専門は社会学、ジェンダー論、ポストコロニアル理論研究。

(中略)

東アジア・東南アジアにおける女性たちの社会運動等を研究対象とし、修士・博士論文では沖縄米軍政下における女性労働者の社会運動を歴史社会学の文脈で研究。いくつかの論文で、日本軍「慰安婦」問題について論じる。

愛知県名古屋のフィリピン人女性移住労働者の支援活動に関わり、また、アジア女性資料センター運営委員。名古屋市立大学では、ジェンダー論、権力論、社会学調査実習などを担当。最近では、ネオリベラリズムとジェンダーとの関係に着目し、ナンシー・フレイザー、ジュディス・バトラー、ガヤトリ・C・スピヴァク等欧米の議論を参照しながら、日本における新しいジェンダー問題について研究・発表している。』

『河野 真太郎(こうの しんたろう、1974年〈昭和49年〉 - )は、日本の英文学者。専修大学国際コミュニケーション学部教授。専門は20世紀イギリスの文化と社会。

単著

『〈田舎と都会〉の系譜学——二〇世紀イギリスと「文化」の地図』ミネルヴァ書房、2013年

『戦う姫、働く少女』(POSSE叢書 Vol.3)堀之内出版、2017年

『増補 戦う姫、働く少女』ちくま文庫、2023年

『新しい声を聞くぼくたち』講談社、2022年

『この自由な世界と私たちの帰る場所』青土社、2023年

『はたらく物語──マンガ・アニメ・映画から「仕事」を考える8章』笠間書院、2023年

『正義はどこへ行くのか──映画・アニメで読み解く「ヒーロー」』集英社新書、2023年

『ぼっちのままで居場所を見つける──孤独許容社会へ』ちくまプリマー新書、2024年 』

『田中 東子(たなか とうこ、1972年 - )は、日本の社会学者、メディア批評家。専門はメディア文化論、第三波以降のフェミニズム、カルチュラル・スタディーズ。東京大学大学院情報学環教授。

(中略)

2023年12月より、東京大学とソニーグループ株式会社が協力する「越境的未来共創社会連携講座」の特任教授を兼任。』

ちなみに、河野真太郎と田中東子については、北村紗衣が主導した「呉座勇一を名指しで告発したオープンレター(女性差別的な文化を脱するために)」の発起人と賛同署名者であること記しておこう。

また田中は、早稲田大学出身だが、現在は東京大学の教授である。

○ ○ ○

まず、この鼎談は「5年前」のものだという事実を踏まえて、読んでいかなければならない。

つまり、彼(女)らは、ここで何を語り、その後、何を実践したのか、それが問われるということだ。

当然のことながら、彼(女)らはここで、もっともらしい「正論」を吐いているが、「正論」を吐くだけなら、「嘘」でも可能なのだから、その発言責任として、その後の実践が問われるのは当然なのである。

はたして、「学者」である彼(女)らはその後、当鼎談のタイトル「分断と対峙し、連帯を模索する」に恥じない実践を、自身に課してきたのか。口ほどのことを現にやっているのだろうかと、そうした問いを頭の隅に置きながら、彼らの発言を読んでいきたい。

(1)

『河野 (※ 菊地夏野の)おっしゃる通り、二〇〇〇年代は今挙げていただいたような法律(※ 男女共同参画社会基本法、DV防止法)も出てきて女性の社会進出も進み、同時に今で言う「イクメン」のはしりのような男性表象が現れるなど男女平等が実現されたかのようなふりを一方ではしながら、しかし同時にバックラッシュや右傾化が急速に進みつつあった時代ですよね。その一つの象徴であり、また私自身の経験としても最も重要なのは二〇〇一年のNHK番組改変問題です。これは「慰安婦」問題にかんして天皇有罪の判決を出した女性国際戦犯法廷を追うNHKのドキュメンタリー番組に対し、安倍晋三と中川昭一という二人の自民党政治家が圧力をかけた事件ですが、当時大学院生だった私も「メキキ・ネット(メディアの危機を訴える市民ネットワーク)」という団体に参加し、市民としてこの問題に取り組みました。

では、こうした「慰安婦」をめぐる問題と、テレビなどの表象のなかでキラキラと活躍する女性たちの姿との乖離にフェミニズムが応答できたかというと、ほとんどできなかったと思います。そしてこの乖離に向き合ってこなかったことの延長線上に、現在盛り上がっているように見えるフェミニズムがあるのだとすれば、そこには問われていない問題や隠されてしまっているものがあるのではないか。例えば最近はフェミニズムにかんする書籍の出版が翻訳も含めて非常に盛んですが、ノリとして全体にどうもライトな印象があります。どのあたりが抜けているかというと、例えば先ほども名前が出た(※ アンジェラ・)マクロビーやシェリー・バジェオン、ロザリンド・ギルなど学問的なものの翻訳紹介はほとんどなされていない。もちろん運動や経験のレベルは大事ですが、そこから一歩引いて考えてみることを可能にするのはやはり学問的な言説であり、それ抜きにしてしまうと今のフェミニズムが一体どこへ向かっているのかわからなくなるということがあると思うんです。』

(P12〜13、※ は年間読書人による補足)

ここで、河野真太郎が問題にしているのは、フェミニズムの運動的な成果として、「キラキラ」した女性の活躍がマスコミ上で目立つようになった反面、菊地夏野が持ち出した「従軍慰安婦」などの重い問題については、むしろ後退している、という現実である。

そして、その事実と並行しているのが、『ライトなノリ』のフェミニズム関連図書の刊行ブームと、フェミニズム関連学術書の置き去りという現象だ。

このようにまとめれば、これはまさに、私が現在批判しているところの、「北村紗衣問題」そのものなのではないだろうか。

北村紗衣は、四十過ぎで、特にこれといった学術的実績もないのに、なぜか若くして「武蔵大学の教授」におさまっており、さらには「Twitter(現「X」)のフォロワー5万人」という、実に「キラキラ」した「フェミニズム・アイドル」のインフルエンサーとして、斯界に君臨している。

その著作には、サブタイトルに「フェミニスト批評入門」(『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』)や「ジェンダー・フェミニズム批評入門」(『お嬢さんとお砂糖と男たちのデスロード』)などと付してはいるものの、その内容はというと、ライトな「映画レビュー」などからなる雑多な内容のエッセイ集だ。

本誌本号発行当時はまだ、北村紗衣はその第1著書『お砂糖とスパイスと爆発的な何か』しか刊行していなかったが、北村紗衣もまたまさに、この『ライトなノリ』のフェミニズム関連図書の刊行ブームに乗ったフェミニストの、代表的な一人だったのだと言えよう。

当然、北村紗衣の著作には、「従軍慰安婦」問題への言及はもとより、私が指摘したとおり、「部落差別問題」(同和問題)、「在日朝鮮人差別問題」、「沖縄米軍基地問題」などについても、一言半句の言及もない。

つまり、北村紗衣は、この鼎談記事を読んでいないのか、意図的に無視しているのだと、そう断じて良いだろう。

次は、上の河野の発言を受けての、菊池夏野とのやりとりである。

なお、下の菊地の発言の前には「ポピュラーフェミニズムの光と影」という見出しが付さられている。

(2)

『菊地 最近のフェミニズムの盛り上がりを見ていて思うのは、#MeTooをはじめ、ある個人の女性が頑張って活躍しているものがすごく多いですよね。もちろんそれを日本の若い女性が読むような雑誌が取り上げて、彼女たちがバイト先でのセクハラにNOと言えるようになったりするというのは素晴らしいことだし、意味があることだと思います。しかしその一方で、女性たちが集団で闘って世界を変えてきたフェミニズムの歴史がすっかり抜け落ちているのも、今の日本を含めたポスト・フェミニズム(※ フェミニズム後の時代)の特徴だなと。個人が頑張って権利を獲得する運動というのももちろん大事なのですが、フェミニズムというのは「一人で苦しんでいたけど、自分だけじゃなかった」というふうに仲間を見つけて安心して、そこから社会に働きかけていくもので、そういうかたちでないとなかなか広がらないし、続かないと思うんです。個人で頑張るとバッシングも個人に集中するのでそれも大きな問題です。

河野 ポピュラーフェミニズム(※ 個人が社会的成功を収めることで人気を博するフェミニズム)をどう評価すべきか、という問題ですね。欧米でいうとシェリル・サンドバーグやアン・マリー・スローターから始まって、最近ではエマ・ワトソンのような人たちがはっきりとフェミニズムを言うようになるなど、かなりポピュラーな部分でフェミニズムが人口に膾炙しているわけですが、それ自体は肯定すべきことだと私は考えています。というか、そこを認めないと一種のバックラッシュになってしまう。しかしそのうえで、こうしたグローバルに活躍している人物によるフェミニズムが全ての普通の女性たちのフェミニズムになるのか、という疑問は改めて出てきうるわけです。重要なのは両者の弁証法であって、どちらが正しいということを言ってしまうと、(※ フェミニズムの影響力の低下など)いろいろ苦しいことになってくるだろうと思います。

菊地 ポピュラーフェミニズムと、キャサリン・ロッテンバーグの批判するネオリベラルフェミニズム(The Rise of Neoliberal Feminism,Oxford, 2019)の混合ですね(※ ポピュラーフェミニズムは、実力勝ち抜き主義のネオリベラルフェミニズムと、容易に結びつく)。(※ そして)そのあたりがフェミニズムの代名詞になって(※ しまって)いますよね。大学でジェンダーに関心をもって授業を受けにくる学生を見ていると、最近「女性の幸せは家事や子育てだけでなく仕事でも活躍することだ」という意識をもっている子が多い気がして、それを見ていると学生の頃からそういうプレッシャーのもとにあるのはすごく大変なんじゃないかなと思ってしまうんですね。フェミニズムって本当はむしろ女性に対する「活躍しなくてはいけない」とか「結婚して子育てしなくてはいけない」といったさまざまな抑圧からの解放を目指す(※ 多様な生き方を保証する)ものだったはずなのに、その正反対のものとして捉えられていることにも戸惑いがあります。とはいえそれに対し教員が「そんな頑張らなくていいんだよ」とだけ言うのもどうなのか(※ 頑張りたい人が主体的な頑張るのは、結構なことだし)という思いもあり、どこに落としどころをつけたらいいのか、なかなか難しくて。』(P13~14)

ここでまず菊地が指摘しているのは、今どきのフェミニズムたる「ポストフェミニズム」に、弱者の団結としての『フェミニズムの歴史がすっかり抜け落ちているのも、今の日本を含めたポスト・フェミニズムの特徴』である、ということ。

つまり、個人で闘うことなどできない過酷な逆境にあって、それでも団結して闘った先人たちの労苦や知恵を学ぶこともなく、「ポストフェミニズム」は、比較的恵まれた状況にあって、手っ取り早く目先の成果を追うことだけに走りがちだ、ということである。

これは私が、しばしば「北村紗衣の読者は、北村紗衣の本だけを1、2冊読んだだけで、フェミニズムをわかった気になって、ぜんぜん勉強しようとはしない、もともと本を読む習慣のない者が多いのではないか」と指摘したことともつながってくる問題意識だろう。

つまり、勉強していなくても「家父長制」や「ミソジニー」といった言葉を二、三暗記して、「男が悪い。女性にさらなる権利をよこせ」というだけで、一応の格好もつけば、多少の成果も得られる現実が、すでにある。だから、理論など何も知らなくても、その「信仰的思い込み」だけで十分だという、そんな安易なフェミニズムが跋扈している、ということである。

だが、それで何らかの権益が得られたとしても、いつまでも何の弊害も無しで済まされると思ったら、それは世間知らずの楽観だと、そう言えるのではないだろうか。

男たちから、当然の権利を取り戻すのは、それこそ当然のことだ。しかし、男たちは「打ち出の小槌」ではないのだから、盲滅法な要求をすれば、好ましからざる結果を招来する可能性だって、十分にあるのだ。

菊地は、「不勉強」の問題を、「女性の連帯」の問題として語っているが、問題は、単に女性間に留まるものではなく、正しく男性との「対決」や「連帯」というものとも関わってくるはずだ。

すなわち、男性がすべて「敵」なのであれば、男性を皆殺しにするか、あるいは奴隷にすれば、女性は完全に解放されると、そういう理屈になるわけだが、それはそれこそ「宗教的妄想」とでも呼ぶべきものであることは論を俟たない。

つまり、敵対や排斥だけでは、理想すら悪夢へと容易に転化してしまうということである(かつての共産主義イデオロギーのように)。

一方、河野は、「キラキラ」した活躍を見せる(現在の北村紗衣も含まれよう)「ポピュラーフェミニスト」の成功によって、『最近「女性の幸せは家事や子育てだけでなく仕事でも活躍することだ」という意識をもっている子が多い気がして、それを見ていると学生の頃からそういうプレッシャーのもとにあるのはすごく大変なんじゃないか』と言う菊池による「弊害」の指摘を追認しつつ、しかし「個人の活躍」としての(ポピュラーフェミニズム)を否定すると『一種のバックラッシュになってしまう。』と、そのダブルバインド状態の解消が困難のあると指摘する。

つまり、菊池としては、フェミニズムというのは本来、女性全体を解放するためのものなのに、それを実現するための「手段」のひとつであるべき「ポピュラーフェミニズム」のせいで、その他の多くの女性へは、かえって「資本主義社会において、社会的に承認を受けるような存在にならなくてはならない」という、無用のプレッシャーを与えるものになってしまっているという現実問題を批判的に指摘しているのだが、河野の方は、「ポピュラーフェミニズム」を温存したいという気持ちを持っている。

しかし、結局のところこれは、女性の解放を実現するために、まずは「女性の前衛」として、たとえごく一部でも、社会的に成功者を出して、その場を確保するという「ポピュラーフェミニズム」の手法によって、「フェミニズム」が、実質的には「資本主義社会に組み込まれる」こととなり、その「侍女」になり下がってしまう、という事実を意味しているのではないか。

そしてこれこそが、見出しに言う「ポピュラーフェミニズムの光と影」ということの、この鼎談では語られざる「本質」なのではないだろうか。

そう考えてみると、注目すべきは、そうした「ポピュラーフェミニズム」の代表的な成功者の一人であるシェリル・サンドバーグの名が、批判されることもなく、ここに挙がっているという事実である。

私の「北村紗衣」関連記事を継続的に読んでくださっている方なら、つい最近、この名前を目にしたはずだ。

そう。シェリル・サンドバーグは、拙稿「北村紗衣のエリート・フェミニズム:シンジア・アルッザほか『99%のためのフェミニズム宣言』」に、すでに登場しているのである。

『 二〇一八年春、フェイスブック社の最高執行責任者(COO)であるシェリル・サンドバーグは世界に向けてこう発言した。「すべての国と企業のうち半数が女性によって運営され、すべての家庭のうち半数が男性によって切り盛りされれば、状況はずっとよくなるでしょう」。そして「その目標を達成するまで、私たちは決して満足してはいけないのです」。企業フェミニズムの主唱者として、サンドバーグはそのときすでに女性経営者らが役員会の「内側に入りこむ(リーン・イン)」よう促すことで名声(かつ財力)を得ていた。アメリカの財務長官ラリー・サマーズ一一ウォール街の規制を緩和した男性一一の元首席補佐官であった彼女は、ビジネス界の荒波をくぐり抜けて勝ち取る成功こそがジェンダーの平等へとつづく王道なのだ、とすこしの懸念もなく力説した。』

つまり「ポピュラーフェミニズム」の代表選手であるシェリル・サンドバーグは、本誌本号発行時すでに、「資本主義社会における1%の成功者」へと成り上がっていた「リーン・イン・フェミニスト」であり、この資本主義社会において、「99%」の貧しい女性から、「搾取する側」となっていた人物なのである。

しかし、河野真太郎は、こうした「リーン・イン」する(上流に入り込む)「ポピュラーフェミニスト」を批判することができない、というのだ。

「女性の社会的成功」を批判するのは、フェミニズムの成果に対する「バックラッシュ」だからだと、そう言うのである。

だが、そんな「フェミニズム革命という大義のためなら、多少の犠牲者を出すことも止むなし」というような、どこかで聞いたような議論では、ファミニズムは非人間的な「エリート主義」へと腐敗するばかりではないのか?

なぜなら、ごくごく例外的な人格者を除いては、男女を問わず、誰しも「良い目は見たい」ものであり、『お金も欲しいさ、名も欲しい。僕だって人間だ』からである。

事実、立派なことを語る政治家だって宗教家だって、しばしばぜんぜん「聖人君子」ではないように、立派なことを語るフェミニストだからといって、その多くが「聖人君子」である、などということは、あり得ない。

それに「資本主義社会」においては、搾取される「99%の犠牲」があってこそ、「1%のエリート」も存在し得るのだ。

なのに、さも、皆がいずれは「エリート」になれでもするかのように、今の一部「エリート」の存在を是認するというのは、結局のところ、「不平等」の恒久化を是認、あるいは、それを望んでいるということ、意味しているのではないのか。

アニメがたくさん見られるこの日常を守るためには、地球の裏側で飢えて死ぬ子供たちが出るのも止むなしと、本音ではそう考えているということなのではないのか?

実際、アメリカのブラック・フェミニストであるベル・フックスは、1984年刊行の著書『フェミニズム理論 周辺から中心へ』の中で、次のように書いている。

『スーキー・スタンプラーは著書『ウーマンリブ 将来の青写真』(1970年)の導入部分で、(※ 男性を批判することで、一気に世界が変えられるとする)そうした急進的な精神をこう表現している。

〈(※ フェミニズムの)女性運動家は、有名人やスーパースターをつくりあげようとするマスメディアのために、いつもわき道に脱線させられてきた。これはわたしたち(※ フェミニスト)の基本理念に反することである。私たちは、名誉や名声を鼻にかけるような女性たちと関係を結ぶことなどできない。わたしたちは、特定の女性の利益や特定の女性集団のために闘っているわけではない。わたしたちは、すべての女性にかかわる問題に取り組んでいるのである。〉

ブルジョワ的イデオロギー(※ 見出し)

運動の初期、こうした意見は多くのフェミニストによって支持されていた。しかし、それは長続きしなかった。フェミニズムの文章を書いたり、あるいは労働における平等を要求するフェミニズム運動によって利益を得たりして、名誉や名声や金を手に入れる女性が多くなるにつれて、自分勝手な日和見主義が横行し、集団闘争の訴えの土台は(※ こうした、堕落したフェミニストによって掘り)崩されていった。そして、社会、資本主義、階級差別、そして人種差別に反対する気もない女性たちが、自らを「フェミニスト」と称した。』

(上の本文中、一段落としで表現された「引用文」部分は、ここでは〈〉で括った。※は、年間読書人による補足)

こうした指摘を知っていれば、『フェミニズムの文章を書いたり、あるいは労働における平等を要求するフェミニズム運動によって利益を得たりして、名誉や名声や金を手に入れる』自称フェミニストたちを、「いちがいに批判することもできない。なぜなら、それは一種のバックラッシュだからだ」などとは、言えないのではないか?

それでも河野真太郎がそう言うのは、やはり、自分だって出来ればそうなりたいよ、「人間だもの」ということなのだろうか?

もちろん、そうだからこそ河野は、北村紗衣の呼びかけに応じて「オープンレター」の発起人として、その名を連ねたのであろう。

(3)

『河野 一部のフェミニズムが可視化されているその裏側にものすごいバックラッシュが同居しているという状況を放置しておくと、おそらく可視化されているフェミニズム自体もまた、人権としての平等の問題にはふれずに単純に働く女性の労働環境を良くするだけの運動に落ち込んでしまう可能性がある。そこは考えなくてはいけないですね。

あとはポピュラーフェミニズムの裏面としてのポピュラーミソジニーの問題にも触れておく必要があると思います。これはサラ・バネット=ワイザーがEmpowered: Popular Feminism and Popular Misogyny (Duke University Press Books, 2018)で論じていることで、キラキラしたエリート女性によるフェミニズムには普通の女性が着いていけないという問題もあるのですが、同時に、それを見る男性たちの一部がミソジニックなルサンチマンを溜めてしまうということも起きていると。

田中 日本のSNS文化にも、バネット=ワイザーが言う「ポピュラーミンジニー」に当たる現象はたくさん見られますね。そもそも、ポルノグラフィックなCMをSNSで批判する言葉に「ブスでモテない女が、CMに出てくる若くてきれいな女性に嫉妬しているんだろう」といった、非常に単純な(クソ)リプのようなものがたくさんあります。それに加えて、最近の、きらびやかでイケてる女性たちによるポピュラーなフェミニズムがメディアに顕在化すればするほど、そこに向けられる憎しみとヘイトがからみつくようにまき散らされています。

河野 レイチェル・ギーザのいう「不当な剥奪感」本当に剥奪されているわけではないのに、過剰にそう感じてしまう一一ですね。女性のエンパワメントがあまりにも理想的に進んでいると思い込んでルサンチマンを高めていくという。ただ、日本の場合はおっしゃる通り本当にベタなミソジニーもあって、そこが余計に辛いところではありますが……。』(P16)

『一部のフェミニズムが可視化されているその裏側にものすごいバックラッシュが同居している』という問題についての、河野真太郎と田中東子のやりとりだが、ここで問題なのは『一部のフェミニズムが可視化されている』現実に伴う「資本主義」の本質問題は等閑に付して、もっぱら「フェミニズムが不当な攻撃を受けている」という、「自分たち」フェミニストの「被害者性」を強調している点だ。

たしかに、ミソジニーまみれの「妬み」で、感情的な誹謗中傷をぶつけてくる者も少なくはないだろう。一一だが、はたしてそれだけなのか?

はたして、その「可視化された一部のポピュラーフェミニスト」には、何の問題も無いのか? 批判されるだけの理由など、まったく無いと、そう言えるのか?

例えば、前述のとおり「ポピュラーフェミニズム」には、「資本主義的階級社会」を自明の前提としている、という(恨みを買うに値する)問題があると、河野真太郎や田中東子は、一度でも考えたことはないのか? そういう文献を読んだことがないとでも言うのだろうか?

例えばここで、田中東子が例に出している『ポルノグラフィックなCM』問題の実例として、私はすでに「献血PRポスター炎上騒動」問題を取り上げて論じているが、このポスターを批判した北村紗衣などのフェミニストの、その批判の仕方には「問題は無かった」のか?

彼女らを批判した方が、全員もっぱらのミソジストだと言うのだろうか?

また、しばしば指摘される、企業における「フェミニズム的観点の、コーシャル的取り込み」(企業フェミニズム)という問題も、ここに関わってくるのではないか。

ちなみに、上の2019年の「献血PRポスター炎上問題」に関わったフェミニストとは、北村紗衣と弁護士の太田啓子なのだが、この鼎談で、もっぱらフェミニスト側を擁護して、フェミニスト批判者を『憎しみとヘイトがからみつくようにまき散ら』していると難じている田中東子は、その北村紗衣・太田啓子らによる「呉座勇一を名指しで告発したオープンレター」への賛同者でもあったのだが、さて田中東子は、この「オープンレター」に対する批判に対して、何らかの反論なり釈明なりをしているのだろうか?

それとも、北村紗衣や、同じ東大教授・清水晶子などと同様に、ご都合主義的な「ダンマリ」を決め込んでいるのだろうか?

(無論、同じことを、「オープンレターの発起人」である、河野真太郎にも問おう)

(4)

『田中 今イクメンになれる一一というかイクメンという生き方を選択できる男性というのは、結局のところ自分自身で時間とお金をコントロールできる人たちだけなんですよね。

菊地 すると女性の側も、イクメンになりうる男性をつかまえなくてはいけないとか、夫に育休をとってもらうためには自分が夫より稼がないといけないというプレッシャーを抱えることにもなり、あらゆる意味で(※ 資本主義的・新自由主義的に)階層化された男女の(※ 社会)モデルが政策的に奨励されてしまう。しかも辛いのは、その政策をフェミニズムが後押ししていることですよね。

河野 おっしゃる通り、まさしくここにも階級問題が入ってくるわけです。ケアワークや(※ 労働力の)再生産労働の問題というのも(※ 過去には焦点化されたことがあったにもかかわらず)ポストフェミニズムにおいて置き去りになってしまっていることの一つで、八〇一九〇(※ 80〜90)年代以降に男性が稼ぎ主のモデルが崩れて共働き体制が常識化していった時点でこうした問題は当然、前面に出てきていたはずなのですが、九〇年代の女性たちは仕事も家事も頑張ってパーフェクトな女にならなくてはいけないという時代の要請に応えようとし、またメディア表象においていくらイクメンというものが持ち上げられていても、現実には従来の核家族的なジェンダー分業というものは相変わらず行われている。ではこの問題を資本はどう解決しようとしているか一一解決しないと資本の側が困るわけですから一一というと、一つはケアワーク等の外注化ですよね。国家戦略特区において東南アジアから家事労働者を連れてくるという、あれも要するに資本の論理によって再生産労働を解決しようとしたということなのだと思います。

菊地 ケアに対する公的な保障を減らす代わりに、それをマイノリティである外国人や貧困層の女性に安価で担わせるというのはどこの国でも進められていて、ただし日本の場合は本当に部分的にしか移民を受け入れようとしていないので、そのぶん女性間の分断が見えにくいですよね。アメリカの場合、人種の分断や、ケアワーカーとキャリアのトップにいるエリート女性との分断が(※ 肌の色などによって)割と見えやすく、運動とか言説も作り出しやすいと思うのですが、日本では、階級を問わず女性に対する家事や子育ての規範が強いこともあってそこが見えにくい。ただ最近ケアワーカーの権利運動が始まったので、期待して応援しています。ポストフェミニズムというのはそうした女性間の分断を隠すものでもあって、例えば#MeToo に対してもロザリンド・ギルがその課題として、西洋の白人女性の経験を中心化していること、またケアや医療やソーシャルワーク、接客業といった女性の多い業種のなかまでは広まっていないことを指摘していました。この運動はもともと黒人女性のタラナ・バークさんが始めたものですが、広まったのはアリッサ・ミラノのツイートがきっかけで、ハリウッドから始まったことになっています。これはやはり発信源がメディア産業であるということが大きいと思っていて、私はこうしたフェミニズムとマスメディアの関係性を手放しには評価できないんですね。現状ではどうしてもメディアのなかの(※ 中での、マイノリティが主導権を勝ち取ろうとする)ヘゲモニー闘争に見えてしまう部分もある。それが(※ 本当に)社会に平等に広まって、どこの業界でも性差別がなくなっていくことにつながるならもちろんいいのですが、逆に(※ 女性内の階級的)分断を隠す(※ パフォーマンスに終始する)方向に行ってしまうのではないかという不安もあります。』(P17〜18)

ここで語られている「女性の間での分断」と「フェミニズムによる、その隠蔽」という呼んだ問題は、すでにベル・フックスが1984年の段階で、すべて指摘していたことの、日本的な焼き直しでしかない。

たしかに、菊地の指摘どおり、日本には目に見えてわかりやすい人種問題は無いから、女性の中での分断が見えにくいという問題はあるにしろ、この問題の本質が「資本主義」に由来するものだというのは、遠に指摘されてきたことなのだ。

それなのに、その先人の問題提起を理論的に否定することもしないまま、なんとなく「資本主義」の問題を無難に避けているような見えるのは、じつのところ彼(女)ら自身が、資本主義の設えた「階級差別的なシステム」に、知的エリートとして、安住してしまっているからではないのか。

なぜ、彼(女)は、黒人であるベル・フックスのように、真正面から「資本主義を温存したままでは、女性差別は無くならないし、平等な社会が実現されるわけもない」と、そうハッキリ指摘できないのか?

一一そこまで言うと、(左翼出版社以外の)ポピュラー出版社からは「お座敷がかからなくなる」と、そう思って、半ば本能的に「自粛」しているということなのではないのか?

結局のところ、今の日本の大学フェミニズムが、一部の「キラキラ」する人たちのためのフェミニズム、そうなれる人がそうなる(リーン・インする)ためのフェミニズムになってしまっている、ということなのではないのか?

つまり、ベル・フックスの言った「中流以上の白人女性のためのフェミニズム」と「同型のフェミニズム」(日本版)になってしまっており、日本国内における「有色人種や貧困層」に当たる「周縁化された人たち」を置き去りにしたフェミニズムになっている、ということではないのか?

だからこそ、典型的な「ポピュラーフェミニスト」である北村紗衣などが、「従軍慰安婦」問題への言及はもとより、「部落差別問題」(同和問題)、「在日朝鮮人問題」、「沖縄米軍基地問題」などについて無視黙殺していても、フェミニズム界内部では、なんら問題視されることもない、ということなのではないのか?

そして、この鼎談参加者たちも、抽象的なかたちで「原則論」は語っても、具体的に批判することはせず、実質的に「黙認」して、資本主義的メディアの上で踊る現状を是認をしている、ということなのではないのか?

(5)

『田中 特に(※ フェミニズムの)第二波と第三波は、第一波と第二波のあいだに時間差があったのに比べて時代的に重なりあっているためにいっそう切り分けが難しいですよね。実際、第二波のなかにも第三波的なモーメントはすごくたくさんあったはずだと思います。例えば欧米では八〇年代後半にブラックフェミニズムやポストコロニアルフェミニズム、あるいはクィア理論などが出てきて、それまでの第二波の理論が家父長制システムに「ありうべき正しい女性」を対峙させる(※ ことによる、女性内部での)同質的集団化しか築きえなかった(※ 人種や階級な配慮し得なかった)ことへの内在的な批判が登場してきます。また、日本の七〇年代以降のフェミニズムのなかにも文化的な要素や、個人のアイデンテイティの問題を論じているものはあったはずだと思います。ただし私個人の経験として、九〇年代にフェミニズムと出合ったときにはそういう面があまり感じられなかったのも事実です。もともと母親が「フェミニスト女性がおしゃれや着飾ることに明け暮れるのはよくない」という価値観の人で、そうした発言には専業主婦であった自分自身へのやるせなさもあったのかもしれないのですが、それに対する抵抗感が第二波フェミニズム的な言説とイメージに若干の嫌悪感を抱く根底にあったかもしれません。要するに、女性差別は嫌だ、フェミニズムは大切だ、と理解はしていたものの、九〇年代前半に出合うフェミニズムの言説とイメージからは“正しいフェミニズム”を押し付けられる感じがあって、それがすごく嫌だったんですね。男女間の不平等や格差は身に染みて感じていたけれど、ではその内部に入って団結しろと言われると躊躇してしまう、というのがかつての率直なところでした。そこにバトラーのような議論が出てきたことで、これこそが新しいフェミニズムの在り方だと感じて入り込んでいったのですが、こういう話をしているとやはり上の世代の方からは「あなたが言っていることは私たちのときもやっていた」と言われるわけです。確かにそうだと思います。私たちの世代が九〇年代前半に出会ったフェミニズムというのは主流の、男性中心的なメディアや出版業界のなかで「意味付与」されていった(※ 色付けされた)非常に狭められたイデオロギー(※ 恣意的なイメージ)であったことは間違いありません。しかし問題は、イメージ付与されていき非常に狭められてしまう中で消されたり、見えなくさせられてしまった「かつてあった多様なフェミニズムの言説やイメージ」が意外に継承されていないということで、今あえて「第三波」とラベリングし、(※ イメージ的に狭められたものとしての)第二波から距離をとってみることで、かつてあったにもかかわらず今は途絶えてしまった多種多様な運動や文化表現や生き方をうまく再発見し、つないでいけるかもしれない。そういう意味で「第三波」という呼称を用いることの重要性はあると私は考えています。』(P21〜22)

田中東子がここで言っている『要するに、女性差別は嫌だ、フェミニズムは大切だ、と理解はしていたものの、九〇年代前半に出合うフェミニズムの言説とイメージからは“正しいフェミニズム”を押し付けられる感じがあって、それがすごく嫌だった』というのは、実のところ、今の「反フェミ」の男連中が感じていることと「まったく同じ」なのだが、田中はそのことに「まったく気づいていない」のではないだろうか?

ジュディス・バトラーは、「女性」ではなく「男性でも女性でもないもの(性別で二分されない、本源的な人間そのもの)」という立場を提示して、ある意味でフェミニズムを、その「党派性」から解放したのだが、そのおかげで入れた「女性党派」の内部ではそのようにして解放されながらも、いざ男性に向かっては、紋切り型に「女性を振り翳す」ことには、何の疑問も感じないのであろうか?

もちろん、その自覚が無い、ということなのではあろうが。

(6)

『田中 九〇年代から二〇〇〇年代半ばくらいまでの第三波フェミニズムの文化研究においてはまだほとんど使われていませんが、新自由主義とフェミニズムの関係について批判的に言及されはしていたものの、強い女性主体とか個人の力による成功という(※ ポピュラーフェミニズム的な)ものがあるていど好意的に分析されていたことは事実です。最近の議論のなかではそうした(※ 新自由主義に迎合的であった)分析に対する反省や自己批判も出てきているので、そのあたりも含めて批判的に検討しつつも、日本の文脈に合わせた第三波フェミニズムの導入の必要はあるでしょうね。

菊地 私が可能性を見ている第三波の側面を日本の文脈で考えるとすれば、やはり「慰安婦」問題が大きくかかわってくると思います。日本のフェミニズムにとって非常に重要な意味をもつ問題であるはずにもかかわらず、九〇一二〇〇〇年代にかけてのフェミニズムはそこと十分につながりきれていなかった気がしていて。例えば社会学の文脈でいうと上野さんの『ナショナリズムとジェンダー』(青土社、一九九八年)が運動とうまくつながれなかったことの傷跡(※ トラウマ)を(※ 今のフェミニズム界に)すごく感じるんです。(※ だから、失敗のトラウマを乗り越えて)そこをつなげるものとして第三波というモーメントがあるのだとすれば、(※ 慰安婦問題に限らず)私は評価したい。しかし他方で、二〇〇〇年代以降のバックラッシュを経てフェミニズムが(※ むしろ)防衛的になってきていることは(※ 重大な)問題だと感じています。つまりフェミニズムの内部で批判をしあっていてはいけない(※ それをすると、フェミニズムが世間からの支持を失ってしまう)という(※ 自己防衛的に)自粛的な空気がここ二〇年ほどあると思っていて、おそらく第二波・第三波と分けることへの疑問や、ポストフェミニズム(※ 第二波フェミニズムの時代とは違い、もはやフェミニズムが実現された時代のフェミニズムとしての第三波)と言うのは早いのではないかという意識もそこに関わっている気がするのですが、でもそれ(※ 内部批判は控えるべきといった、政治的な判断による保身的なこと)を言っていると逆にフェミニズムを狭くしてしまうんじゃないかという危機感があるんですね。例えばSNS上でポルノグラフィ的な表現が炎上すると「フェミニズムは表現の自由に反対している」という批判と「いや、フェミニズムは多様な表現を認めているのだ」という主張とにしばしば分かれますよね。それはおそらくどちらも正しくどちらも間違っていて、フェミニズムのなかには表現規制派も検閲反対派も両方いる(※ ということが、見えてもいないし、語り得てもいない)。そして(※ しかし)それら(※ フェミニズムの中の多様な立場)が喧々諤々やりあっている世界(※ が実現したならば、)だからこそ(※ フェミニズムは)おもしろいと(※ いうことにもなると)思うんです。

田中 SNS上のフェミニズムとアンチフェミニズムの議論を見ていると、双方ともに想定しているフェミニストのイメージが狭い気がしますね。アンチフェミニズムの側は、「フエミニスト=ミサンドリー(※ 男性嫌悪)の女性たち」と決めつけていますし、他方で、検閲反対派のフェミニストがポルノグラフィ表現にかんするSNSでの論争に口をはさむと、表現規制派のフェミニスト(の一部)から「男性に加担するアンチフェミニスト(※ 裏切り者)だ」と(※ Twitterなどで)攻撃されてしまうこともある。それら(※ 紋切り型のフェミニスト)とは異なるフェミニスト像を複数見せていくことは(※ 社会の誤解を解くためにも)重要だと思います。

菊地 これは大越愛子さんがおっしゃっていたことですが、男性中心的なアカデミズムは権威から権威へと引き継いでいく、系譜的でピラミッド的なかたちをもつのに対して、(※ 本来)フェミニズムの思想はさまざまな立場が論争をしていくその連続体であると。特にジェンダーやセクシュアリティという非常に複雑な問題にかんしていろいろな人がいろいろなことを言っているというところにフェミニズムの魅力がある(※ はずだ)と思うので、過剰防衛で内部批判を塞いでしまうと、もっとよくない状況になってしまう気がしています。』(P23)

田中東子が、

『新自由主義とフェミニズムの関係について批判的に言及されはしていたものの、強い女性主体とか個人の力による成功というものがあるていど好意的に分析されていたことは事実です。最近の議論のなかではそうした分析に対する反省や自己批判も出てきているので、そのあたりも含めて批判的に検討しつつも、日本の文脈に合わせた第三波フェミニズムの導入の必要はあるでしょうね。』

と、まるで他人事のように語りながらも、「外国の動向」を輸入的に『導入』しなくては、と語るのは、いかにも日本の学者らしい物言いだと言えるだろう。

そんなもの(外国の先進性)に促されるまでもなく、自分たちを取り巻く状況を直視して、反省すべきは反省し、批判すべきは批判するだけでいいのに、それをやらないで来て、今になって「外国で流行っているから、私たちもやらないとなあ」みたいなものでは、まともな反省や批判など、できるわけもないのである。

また、菊地夏野が証言するには、

『二〇〇〇年代以降のバックラッシュを経てフェミニズムが防衛的になってきていることは問題だと感じています。つまりフェミニズムの内部で批判をしあっていてはいけないという自粛的な空気がここ二〇年ほどある』

『例えばSNS上でポルノグラフィ的な表現が炎上すると「フェミニズムは表現の自由に反対している」という批判と「いや、フェミニズムは多様な表現を認めているのだ」という主張とにしばしば分かれますよね。それはおそらくどちらも正しくどちらも間違っていて、フェミニズムのなかには表現規制派も検閲反対派も両方いる。そしてそれらが喧々諤々やりあっている世界だからこそおもしろいと思うんです。』

つまり、多くのフェミニストの間で「保身的な言論自粛」状態が続いており、フェミニズム内部で批判しあったり、喧々諤諤の議論をしたりはしない「党派利益優先主義」の状況が、現時点ですでに「25年」も続いているということなのだ。

これでは自ずと、「フェミニズムにもいろんな立場がある」などということを、世間は知りようもないではないか。

つまり、今のフェミニズムが「硬直的に教条的なもの」だとそう理解されてしまうのは、当然の結果だ、ということである。

田中東子は、菊地のこの指摘を受けて、

『SNS上のフェミニズムとアンチフェミニズムの議論を見ていると、双方ともに想定しているフェミニストのイメージが狭い気がしますね。アンチフェミニズムの側は、「フエミニスト=ミサンドリーの女性たち」と決めつけていますし、他方で、検閲反対派のフェミニストがポルノグラフィ表現にかんするSNSでの論争に口をはさむと、表現規制派のフェミニスト(の一部)から「男性に加担するアンチフェミニストだ」と攻撃されてしまうこともある。それらとは異なるフェミニスト像を複数見せていくことは重要だと思います。』

と、また他人事のように言っているが、自分は、フェミニズム内部的に批判されてでも、自分固有の意見をハッキリと語っているというのだろうか?

「語るべきだ」と語ることと、それを自分が率先垂範することとは、天地の開きがあることなのだが、それがわかったうえで言っているのか?

上での議論からわかるのは、多くのフェミニストは、「女性の党派利益」のため、「内部的な結束」を強調しようと、内部批判を避けて、無難に口をつぐんでいる、という現状だ。

そのために、現実に見えている(見せられている)「フェミニズム」は、「一枚岩的に一面的なもの」になってしまっている。

そのため、おのずと世間の理解も「一面的なもの」に止まらざるを得ないわけなのだが、そうした世間の「止むを得ない無理解」に対し、語るべきを語らず、説明すべきことをしないフェミニストが、不平を漏らす資格など、当然、ありはしない。

したがって、党派的な「事なかれ主義」にならず、フェミニストの個々が、自分の立場を明確に語り切ってゆき、フェミニズムの多様性を態度で示していなかなければならないと、そのような「当たり前のこと」が、ここて議論されているのだ。

だが、はたしてこの人たちには、本気でそれをやる「覚悟」があるのだろうか?

それとも、「誰かが、それをやるべき」といった話にすぎないのか?

一一これもまた、世間によくある「やるやる詐欺」の一種ではないと、責任を持って言えるのだろうか?

では、フェミニズム内の多様な意見を、世間に知らしめていくには、どうすれば良いのかという議論が、この鼎談の最後の部分である。

(7)

『河野 おっしゃる通りだと思います。特に今も例に挙げていただいたTwitterなどのSNSというのは、フェミニストを十把一絡げに表現規制派とみなすような非常に単純な言説がまかり通っている世界なので、どうしても(※ フェミニズムを守るために)内部批判を塞いで(※ 結束を固めようとして)しまうような(※ 防衛的な)論理が出てきてしまう。(※ SNSでは、どうしてもそうなってしまうので)だからこそ(※ ここで)考えなくてはいけないのが、(※ SNSを避けるかたちで)どこを主戦場とするかということだと思います。(※ もちろん)私自身は「SNSは仮想空間であって現実とは関係ない」などと(※ SNSは言論の場ではない、などと)言うつもりはなく、そこで起こっていることも(※ 言論的な)現実であり、何らかの(※ 言論的な)対応をする必要があると思っているのですが、しかしSNSだけに足を取られていると、菊地さんのご指摘の通り(※ 批判攻撃に対して保身的になるあまり)自己批判ができなくなってフェミニズムがどんどん狭くなってしまうことは明らかですよね。

田中 そこは本当にSNSの欠陥で、書いてあることの文脈を一切読みとることなく議論を吹っかけてくる人がいたり、お互いの使っている言葉のコノテーションが噛み合っていないにもかかわらずあたかも議論しているかのように論争が(※ 不毛なかたちで)展開してしまったりすることで、最も大事な部分であるフェミニズムをめぐる問題の複雑さが全く顧みられずに、単純化された喧嘩に終始してしまいがちなんですよね。もちろんSNSというのは何かの宣伝や、似ている人たちとつながるためのツールとしてはとてもいいと思うのですが、討議を通じて思考を深め、何かよりよい解決を模索するといったことには全く適していない。

河野 だから同時にSNSではない場所をどう確保するのかが決定的に重要になると思うんですね。それは例えばこういう雑誌かもしれませんし……。

田中 二〇〇〇年代は出版業界でもフェミニズムの企画がなかなか通らないとか、マスメディアも報道しないという状況がずっと続いていたと思うのですが、ここ二年くらいで風向きがガラッと変わった気がします。フェミニズム関連書の出版ブームが起こり、その他のマスメディアにかんしても、新聞社などに勤める女性の数は今すごく増えていて、彼女たちが女性の問題を扱うような特集記事を書き、それがSNSなどで拡散されるということがしばしば起こっている。そういう意味ではかなり可視化されてきているのかなと。

河野 私もいろいろな媒体にフェミニズムにかんする文章を書いているなかで、意外と複雑なことを書けるようになってきているのは感じます。『アナ雪2』論もそうで、最初は極力ライトなものにしなくてはいけないと思い込んでいたのですが、実際はポストフェミニズムのような専門用語も使っていいと編集者の方に言われたんですね。それで思い切って割と複雑なことを書いたのですが、それなりに楽しんでもらえているようです。これはウェブメディアの特性でもあって、紙のメディアと違って思わぬ読者層にまでどんどん拡散するのでむしろ自由に書ける部分がある(※ のが、ありがたい)。(※ だから)そういうものを利用してどんどん書くというのも重要かもしれません。今起こっている(※ アクチュアルな)現実を背景にすることで(※ フィクションである)物語がよりおもしろく豊かに読めますよということを提示していく。(※ それで、直接的に虐げられている人たちを救うことはできなくても)それが自分にできるとりあえずの実践かなと思います。

菊地 そうですね。ただ、それでもやはり大事な部分は見落とされ(※ 等閑に付され、誤魔化されて、後回しにされ)ている(※ という)気が私はしてしまいます。最近、旧優生保護法下で行われた強制不妊にかんする運動にかかわっているのですが、あれも本来はジェンダーが大きく関連している問題ですよね(※ だから、そこへもフェミニストが、積極的に関わっていって然るべきでしょう)。被害者には女性が多く、また不妊手術をされた際の心身への影響も女性のほうが大きいわけで、障害女性当事者や運動関係の人はそこの問題を言っているのに、マスメディアではなかなかそういう話にならない。子どもを生めなかったとか家庭を作れなかったとか、保守的な家族主義的な捉え方でしか報道されないわけです(※ し、マスメディアの動向に色目を使うフェミニストは、そういうものには反応しようとしない)。素敵で優れた女性が頑張るかたちの(※ マスメディア受けの良い)フェミニズムは盛り上がっていても、マイノリティにとってのフェミニズムは依然として可視化されないままで、その最たる例が「慰安婦」問題でしょう(※ が、はたして、そんなことで良いのでしょうか?)。あるいは先日、授業で#MeTooについて議論した際も、多くの学生はそれを自分の(※ ごく限られた)経験と重ね合わせて高く評価するのですが、そこから(※ 一歩踏み出して)フラワーデモの話をすると、そもそもまず知らないし、知ってもそれは(※ 馴染みのないことなので)ハードルが高いとなってしまう。(※ 恥ずかしかったり、変わり者扱いされたくないので)そういうところに参加しているのを(※ 友人知人に)見られたくないと言うんですね。(※ マスメディアなどによって光が当てられ)可視化されるフェミニズム(※ 的な問題)とそうではないものとの(※ 間で、その待遇における差別的な)分断が広がってしまっている状況は確かにあって、(※ 事情に通じているはずの)研究者としてはそこで(※ スポットライトの当たる場所から)こぼれ落ちてしまうものこそを見て(※ そこを積極的にフォローして)いかなければいけない(※ それこそが、フェミニズムの使命ではないか)と思っています。

田中 そこ(※ マスメディア的に分断された部分)を架橋したいという思いは(※ マスメディアを重視する)私にもあります。一方では(※ マスメディアの中にある)オタク活動も続けているし、(※ マスメディアな乗りにくい問題に関して)街頭に立てと言われれば(※ 要請があれば)立ってマイクを握るということもしているのですが、日常生活のなかでみんなが(※ フェミニストの誰もが)それらを両方できると一番いいのでしょうね(※ でも、それは現実には難しい)。運動は運動で、あまりのめり込むと運動すること以外は全て悪だというふうに先鋭化しがちですし、片やオタク文化は保守的で、あまりにも社会性や公共性がないと感じることも多くあります。(※ しかし)自分の快楽を突き詰めることと、社会的公正のためのツールに何かすることを一人の人間のなかで矛盾せず両立させることは(※ 原理的には、ある程度は)可能なはずです。(※ 現実を無視した、綺麗事の)理想論のよう(※ に聞こえるかも知れません。)ですが、日本社会に欠けているのはそういう(※ 困難な矛盾を、あえて引き受けるという、覚悟の)部分なのかな、という気がしています。(※ 私にそれが、どの程度できるのかは、別にして…)』(P23〜25)

この部分での議論をまとめると、河野真太郎は、『TwitterなどのSNS』ではまともな議論ができないから、主戦場として『雑誌』などの出版物や出版社のウェブサイトなど『いろいろな媒体』に求めており、これはけっこう悪くない、とし、それを田中東子は、ここ数年はフェミニズム関連書籍の出版ブームだし、フェミニズムについて書かせてくれる『新聞社』なども増えて良かったと、肯定的に受ける。

一方、これに対して菊地夏野は、しかし、そうしたメディアが取り上げてくれるフェミニズムとは、もっぱら「キラキラ」系のそれであって、マイノリティのそれは、なかなか取り上げてもらいない。だから、フェミニズムが、メディアな取り上げられるようになり、世間的に注目されるようになって、良かった良かったなどと、手放しには喜べないと、そう注文をつける。

そして、この注文をうけて田中東子は、その両者、つまり「キラキラ・フェミニズム」と「マイノリティ・フェミニズム」を架橋する努力をしなければならないと、そう当たり前の「理想論」で無難にまとめて、この鼎談は幕を閉じる。

私が、この最後の議論の部分で、強烈な違和感を感じるのは、河野真太郎が『TwitterなどのSNS』ではまともな議論ができないと、そのように言う場合に想定されている「SNS」とは、もっぱらTwitter(現「X」)のことではないのか、という点である。

と言うのも「Twitterでは、まともな議論ができない」というのは、なにも昨日今日にわかった話ではないからだ。

なにしろ、あの短文による細切れの投稿で、意を尽くした説明などできるわけもないし、それがどんどん流れてしまい、読み返すことすら面倒な形式なのだから、いきおい当事者たちが。目の前の言葉への「脊髄反射的」あるいは「売り言葉に買い言葉」となるというのは、最早わかりきった話なのである。

けれども、SNSには、ブログのように長文を載せることのできるものだっていくらでもあるのだから、何もすき好んでTwitterで喧嘩をしなくても、Twitter以外の、然るべきSNSの方がへ意を尽くした「批判論文」を書けば、それで済むことではないのか。

無論、これに対しても、短文で見当違いなことを言ってくる者はいるだろうが、それは無視すればいいし、本気で議論する気があるのなら、意を尽くしたそれなりの長文で反論してくる者だけを、真面目に相手にすれば良いのだ。

そうすればそれは、第三者にもその経緯と内容の明らかな、フェアな公開「論争」となりうるのである。

したがって「SNSでは議論ができない」というのは、Twitter=SNSだとするような、事実にそぐわない理由でしかなく、結局は、ただ単に「議論を避けるための言い訳」だということにしかならない。

読者に対して「私自身には議論する気はあるんだけど、その場所がないからできないでいる」というニュアンスを込めた、言い訳のための、故意の「ミスリード」でしかないのである。

たしかに、SNSにそうした長文の書いたところで、一銭の儲けにもならないだろう。

けれどもそのかわり、誰に気兼ねすることもなく、自分の考えを存分に展開できるではないか。なのになぜ、それをやらずに、出版社や新聞社やネットメディアからの「注文」を待つことしかしないのか?

それは結局のところ、銭儲けにもならず、名前を売ることにもならない意見表明に労力を使う気などもともと無い、ということなのではないのか?

議論が必要だとか、フェミニズムの多様性を示す必要があるとか、公式の場では理想論を口にしたところで、それをやるためには、出版社などにお膳立てしてもらい、「先生」扱いで、しかるべき原稿料をもらえるものでないと「バカバカしくてやる気にもなれない」と、本当は、そういうことではないのか?

しかし、ベル・フックスが言ったように、そうした、金儲けしたり有名になったりすることを、まず求めてしまうような者ばかりだからこそ、フェミニズムは長らく、内部批判もできなければ、その多様な意見の存在を示すこともできなかったのではないのか。

自分にはその気があるが、誰もお膳立てしてくれないからやれないのだ、などというような輩が、実際に、そういう「先生」扱いを受けられるようになれば、その資本主義社会における上位クラスに、どっかりと安住することにしかならないのではないのか? 一一たとえば、北村紗衣がそうであるように。

そんなわけで、この鼎談からわかるのは、内部批判も論争も必要だと口先では言っているフェミニストでさえ、それを積極的にやる気はなく、自分がやれないのは、やる環境を整えてもらえないからだと、そんな贅沢を言っているためだ、ということなのでははいのか。

「やらなければならない」と、そう言うだけなら、やる気のない者でも言える。

だが、本気でそう思うのなら、横着にTwitterで、やってますアピールだけをするのではなく、金儲けにはならなくても、ブログなどで、存分に主張すれば良いのではないのか。「隗より始めよ」ということではないのか。

今ほど、誰にでも、その私見を公けにする機会が与えられた時代もないというのに、どうして「発表場所がない」などと言えるのか?

結局のところ、そうした人はすべて、凡庸に「新自由主義フェミニズム」に毒されているだけなのではないのか。

だからこそ、北村紗衣のような、害悪を撒き散らすだけの「えせフェミニスト」が、批判されることもなく、のさばり続けているという現実が、放置黙認されたままになっているのではないのだろうか。

※ 本稿をアップした、当年2月7日の段階では、河野真太郎が「オープンレターの発起人」の一人であることを見落としており、その点に言及していなかったので、本日、本文にその点を補足した。(2025年2月9日)

(2025年2月7日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

(※ 北村紗衣は、Twitterの過去ログを削除するだけではなく、それを収めた「Togetter」もすべて削除させている。上の「まとめのまとめ」にも90本以上が収録されていたが、すべて「削除」された。そして、そんな北村紗衣が「Wikipedia」の管理に関わって入ることも周知の事実であり、北村紗衣の関わった「オープンレター」のWikipediaは、関係者名が一切書かれていないというと異様なものとなっている。無論、北村紗衣が「手をを加えた」Wikipediaの項目は、多数にのぼるだろう。)

● ● ●

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○