武田泰淳 『司馬遷 -史記の世界-』 : 〈生き恥をさらす〉に値する 生

書評:武田泰淳『司馬遷 -史記の世界-』(講談社文芸文庫ほか)

いまどき、武田泰淳である。

若い頃に、現実の事件に取材した『ひかりごけ』を読んでいるけれど、その時は「カニバリズム」ということに興味を持っていたので、その点に注目して読んだのだが、そういういささか悪趣味な興味を満足させるような作品ではなかった。物語の内容はおおよそ憶えてはいるが、文学として評価できるほどの感触など、今はもう残っていない。

とにかく、期待したような内容ではなかったということで、それ以来、武田泰淳その人については長らく興味を持たなかったのだが、こちらも歳を取ってくると、小説家としての武田泰淳を意識して、1冊くらいは読んだ上で「決着をつけておきたい」という気になってきた。

しかし、どれを読めばいいのかは、なかなかの難問で、どうも飛び抜けた「代表作」というのがないようなのだ。

で、結局は、小説ではなく、「評論」である本書となった。本書で扱われている「司馬遷」という歴史家に、ちょっと興味があったからだ。

どこで読んだのかは失念してしまったが、ずいぶん前に読んだ本で、中国の昔の歴史家はすごいと感心した記憶が残っていたので、本書を読むことにしたのである。

ちなみに、本書は、武田泰淳の第一著書で、戦前に、31歳の若さで刊行したものである。

第一著作には、作家の特質が表れやすい傾向があるので、結果としては、武田泰淳を知る上でも、良い本を選らんだと言えよう。

○ ○ ○

さて、「司馬遷」であり「史記」と言っても、今の日本人にはほとんど縁遠い存在だろう。もちろん、私とて同じである。

そもそも私は、学生の頃から「歴史」という科目が嫌いであった。ひととおりの事や人を「暗記」しなければ、理解もへったくれもない教科なのだが、私はとにかく「暗記」が苦手だったからだ。それに、中国史に登場する国名や個人名は、すべて漢字なので、どうしてもこんがらがって区別がつきにくく、それでなくても暗記しづらいのである。

しかしまた、だからと言って、文学ファンとしては、中国古典にまったくふれないというわけにはいかない。なにしろ、昔の日本の文学者というのは、「四書五経」といわれる中国古典、いわゆる「漢籍」についての教養があって、日本の近代文学を考える上で、そのあたりを無視するわけにはいかないからだ。一一というのは、少々タテマエ的な綺麗事で、より切実には、私の大好きな夏目漱石が、そのあたりの教養のある人だから、私も雰囲気くらいは知っておきたいと思ったのである。

昔の作家は、達筆な人が多くて、その揮毫もむちゃくちゃカッコいい。だが、今時の作家で、筆書きのサインがカッコいい人なんて、京極夏彦以外は、一人も思い浮かばない。そうした点でも、作家に「ありがたみ」がなくなっているのである。

そんなわけで、武田泰淳による本書『司馬遷 -史記の世界-』は、『中国前漢時代の歴史家』である司馬遷と、その著書『史記』を論じた、書き下ろしの評論書だ。

司馬遷は、西暦で言うと「紀元前145年または135年頃から、紀元前87年または86年頃まで」の人らしい。イエス・キリストよりも、ずっと昔の人である。なのに、立派な歴史書を遺しているのだから、司馬遷本人は無論だが、さすがは「中国3000年」の歴史だと感嘆するほかない。

当時の中国の歴史家というのは、民間の学者ではなく、役人である。代々「史書」を書くことを、その使命とした家系の役人であり、司馬遷もそうだ。

彼の父親も、立派な歴史家だったが、それをついだ司馬遷の方は、いささか苦難の人生を歩んだ人で、単純な専門的歴史学者などではない。

「歴史」を書くということは、要は「天下国家」の歴史を凝視して、その世界観に従って「歴史」を確定する仕事だと言えよう。

つまり、歴史家は、「世界」がいかなるものかを知っている「哲学者」でもあるから、彼らは単に歴史家であるばかりではなく、高位の役人として、国家のために、皇帝にすら意見する立場の人でもあったわけだ。

だが、司馬遷の場合、それが災いした。

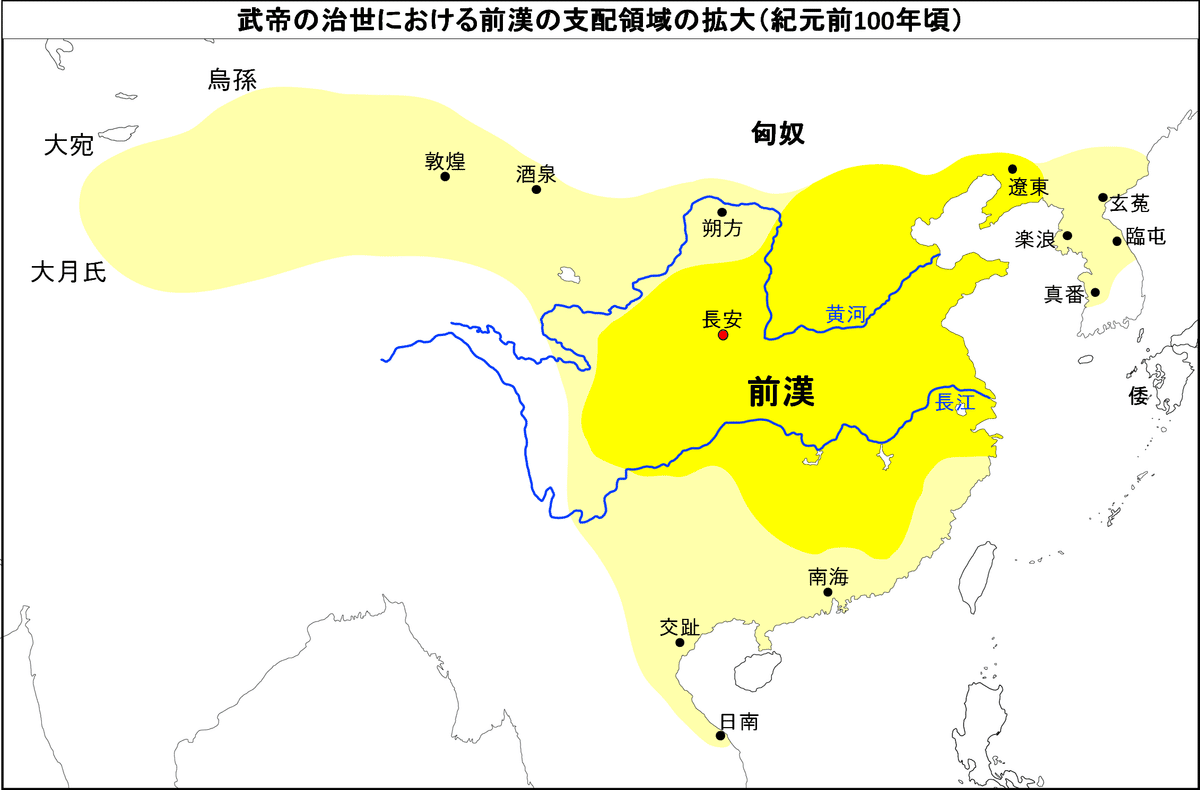

中島敦の小説でも有名な「李陵」という武将がいて、彼は漢帝国のために、強敵である北方民族の「匈奴」と戦い続けたのだが、最後は戦いに敗れて、捕虜になってしまう。

で、出世がすべての役人の世界というのは「敗者に冷たい」。自分では戦場に立たずに、あれこれ言っている高位役人などは特に「匈奴に敗れたばかりではなく、捕虜になるとはけしからん」と李陵を批判し、皇帝もこうした声に影響されていた。

それに対し、司馬遷が「いや、不利な戦いを立派に戦った結果なのだし、彼のこれまでの功績を考えても、その一点で彼を責めるのは酷である」と擁護したのが、これが皇帝の逆鱗に触れて、死刑の次に厳しい「宮刑」に処せられてしまう。つまり、去勢されたのだ。

一一で、本書の冒頭は、有名な次の一文で始まる。

『司馬遷は生き恥をさらした男である。』

つまり、彼は去勢されてまで、「生」に執着した。

当時としても、去勢は最大級の刑罰なのだから、去勢された者は、それを「最大級の恥」と感じていたし、周囲もそのような目で見ていた。もう男ではない、カタワ者だということだ。

無論、宮廷の高位役人には、去勢された「宦官」もいたが、それは高位につくために自ら選んでなったものであり、刑罰として去勢されたわけではないから、意味合いがぜんぜん違う。

では、司馬遷は、生き恥をさらしてまで、なぜ生に執着したのか?

それは、彼が、どうしても、自分の手になる「史書」を書きたかったからである。

これは、数年後の個人的な書簡の中で初めて語られることだ。

彼は、正しいと思ったことを行なったがために「生き恥をさらす身になった」が、それが「現実のこの世界」である。ならば、彼は「この世界」の「現実と理想」を、「史書」として残すことで、歴史家としての「復讐」を果たそうとしたようである。「剣」では勝てなくても、歴史家は「筆」によって、物事の正邪善悪を闡明し、そのことで復讐できると考えたようだ。

「ようだ」というのは、私自身は、司馬遷の『史書』そのものを読んではおらず、あくまでも、武田泰淳の『史記』理解に拠って、書いているからである。

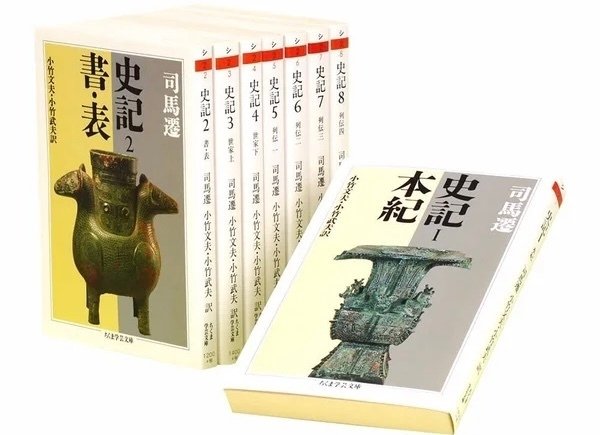

『『史記』は、中国前漢の武帝の時代に司馬遷によって編纂された歴史書である。二十四史の一つで、正史の第一に数えられる。計52万6千5百字。著者自身が名付けた書名は『太史公書』であるが、後世に『史記』と呼ばれるようになるとこれが一般的な書名とされるようになった。』(Wikipedia「史記」)

とあり、『52万6千5百字』と言われても、いまひとつピンと来ないのだが、ちくま学芸文庫の「完訳」版は全8巻の大部だから、現時点で33人の、本書『司馬遷 -史記の世界-』のAmazonカスタマーレビュアーも、『史記』そのものを読んでいる人は、そう多くはないだろう。

抄訳解説本の他に、親しみやすいところでは、横山光輝のよるマンガ化作品『史記』全11巻がある。

だが、当然のことながら、マンガ化作品というのは、おのずと「キャラクターによるドラマ性」が中心となっており、本書で武田泰淳が語ったような「司馬遷による構想」を、そのまま再現したものではないだろう。表現方法が根本的に違うのだから、もとよりそんなことは、不可能なのだ。

だから、コミック版は、参考にもなれば、何より面白くはあるだろうが、それが司馬遷の『史記』の代わりになるものではない、ということを押さえておく必要はあろう。

司馬遷は、「現実の事績」の中から、彼の「世界観」や「歴史観」にそって、特定の事績を選び出し、それを編集することで、彼の『史記』を書いたのであり、その「二次創作」である横山光輝の『史記』は、司馬遷の『史記』の中から、マンガ表現に適した部分を強調したり、あるいは省いたりして、自分の『史記』を描いたのである。

したがって、どちらの『史記』が「正しい」とは言えないとしても、それらは「別物」だということだけは、是非とも押さえておかなくてはならない。「歴史書」とは、「文芸」であれ「マンガ」であれ、「現実そのもののエピソード集」ではないのである。

○ ○ ○

で、司馬遷の『史記』だが、これは「世界である中国」の歴史を書いた書物である。

つまり「中国史」ではあっても、司馬遷を含めて、当時の中国人には、それは「世界史」であり「宇宙史」であったとも言えるだろう。単なる「一地方国家の歴史」ではないのである。

だからこそ『史記』は、「哲学」書でもあれば、「思想」書でもあり、同時に「文学」でもあり得る。「未分化だった」と言ってしまえばそれまでだが、そうした「未完成としての未分化」というのは、いつの時代でも同じで、現在の私たちの「視点」が、特権的に「客観的」なものなどではないということを踏まえた上で、私たちは司馬遷の『史記』に向き合わなくてはならない。

で、そうした壮大な書物だからこそ、今の日本人が考えるような「歴史書」ではない。

「何年に誰それが、諸侯を平定して何という国家を起こした。それは内部であれこれあって、やがて、何に取ってかわられて滅んだ」とかいったことが、年代順にずらずらと書かれたものではない。もっと多視点的に構成されたものなのである。

具体的にいえば、『史記』とは、そうした単なる「年代記」ではなく、「本紀」「世家」「列伝」「表」という4つの形式で書かれたものの総体を、『史記』と呼ぶ。

「本紀」とは、要は、中国の「覇者」の歴史である。つまり、各王朝の栄枯盛衰が順に「〜朝史」というかたちで、皇帝の事績を中心として書かれたもの。

「世家」は、それ以外の有力な「一家」について書いたもの。単純に「有力一族」の歴史ではなく、司馬遷の構想にもとづいて、描くべき「一家」が選ばれており、例えば、生涯、支えるべき君主に巡り会えなかった「孔子とその弟子たち」も「一家」として描かれている。つまり「家」とは、単なる「(血族的な)一族」のことではないのだ。

「列伝」は、「世家」にはならないものの、個人として重要な人たちを採り上げらげた伝記。

「表」は、文字どおり、「物語形式」ではないかたちで、「歴史」を「表」として表現したものだ。この当時は、まだ、今のような「年譜」というものは発明されておらず、司馬遷の「表」は、それの先駆をなすものだと言えるだろう。

このように、『史記』は、今でいう「歴史書」のように「年代順に、代表的な事績を、ずらずらと書いたもの」ではなく、「本記」を中心とし、その衛星的なものとして「世家」が配され、その隙間を埋めるように「列伝」が存在し、それらが「表」によって、記号化されて表現される、といった「宇宙論」的な構成を採っている。一一というのが、武田泰淳の見立てであり、たぶん、そのとおりなのだろうと思う。

この「世界」を、総体的に描こうとすれば、単純な「長編歴史小説」みたいな書き方では無理だというのは明らかなので、司馬遷は「多角的に視点を組み合わせる」ことで、この「世界」を描こうとしたのである。

ちなみに、日本の正統「王朝史」である『日本書紀』は、『史記』などを真似たものであり、そのために「表」などもついているが、「世家」「列伝」に当たるものが無く、それらは、中途半端に「本記」の中に組み込まれている、と言えるだろう。

つまり、『日本書紀』は、徹底して「王朝(天皇家)」中心に編集された「政治イデオロギー的な国史」だと言え、司馬遷の『史記』のような、歴史家個人の「視点」に貫かれた「宇宙史」ではなく、あくまでも「お雇い学者(役人学者)」による「神話的な歴史書」だったと言えるのである。

○ ○ ○

これで、おおよそのところはご理解いただけたかと思うが、当然のことながら、司馬遷の『史記』というのも、決して「(物理学的に)客観的な歴史」などではなかった。そして、その「作者と作品の構造」を論じた武田泰淳の『司馬遷 -史記の世界-』もまた、「(物理学的に)客観的な内容紹介」ではなかった、ということなのだ。一一そんなことは、物理的に不可能なのである。

司馬遷の『史記』であれ、それを論じた武田泰淳の『司馬遷 -史記の世界-』であれ、それを紹介した私のこのレビューであれ、それらはいずれも、語り論じている対象そのものを描くことはできない。

そこには「取捨選択」があり「解釈」があるからで、そこで重要となってくるのは、その「取捨選択」があり「解釈」の巧みさであり、それを支える「世界観の深さ(世界解釈の深さ)」なのである。

そこには当然のことながら「書き手(紹介者)」の「世界観の深さ(世界解釈の深さ)」が、そのまま反映される。つまり、薄っぺらな人間が書けば、同じ内容でも薄っぺらなものしか書けないし、その逆もまた真なりなのである。

で、司馬遷の『史記』は、最初に書いたとおり、「生き恥を晒してでも」書きたかった、そして書き上げた書物である。だから、それが生半可なものでないのは当然だ。力に妥協して、自分の書きたい「真実」を書けないくらいなら、彼は死んでいたことだろう。

だが、幸いなことに「宮刑」を受けて、子孫を残せなくはなったものの、彼は「歴史家」としての仕事を失いはしなかった。つまり、彼の「世界史」であり「宇宙史」を遺すことは可能だったのであり、それは「後の世界」に確実に影響を及ぼしうるものだと信じたからこそ、「筆の人」である司馬遷は、生きて書いたのだ。一一『史記』とは、そういう書物であり「作品」なのである。

同様に、武田泰淳の『司馬遷 -史記の世界-』には、彼の「転向経験」が、明らかに影を落としている。と言うか、それが無かったたら、彼は本書を書かなかっただろう。

彼はもともと、幼くして中国史に接して、「歴史」というものの意味を考え続けた人である。だから、「書く」ことが「無力」だとか、「所詮は、口説の徒による筆のすさび」だとは考えなかったのだろう。武田泰淳は、司馬遷を語り、『史記』を語ることにおいて、「世界への抵抗戦」を持続しようとしたのではないか。「生き恥をさらし」ながら。

そんな本書を、象徴する、いくつかの印象的な文章を引用して、本稿を閉じることにしたい。

『 史官は記録者である。唯一の記録者である。彼が筆を取らねば、この世の記録は残らない。そのかわり、書けば、万代までも、事実として、残るのである。書くべきことと、書かなくても良いことを、定めるのが、彼の役目である。書くべしと思い定めたことは、如何なる事が有ろうとも、書かねばならぬ。天に代り、人間を代表して記録するのであるから、なまやさしい業ではない。たとえば、「史記」の「斉太公世家」に記載された実例は、この業のきびしさを、最もよくあらわしている。

斉の崔杼と言う権力者は、その君、荘公を殺した人である。その故、斉の太史は「崔杼、荘公を弑しす」と記録したのである。そこで崔杼は、「けしからぬ奴かな」とこの太史を殺してしまった。すると、太史の弟が、また同一のことを記録したのである。そこで崔杼は、この弟も殺してしまった。すると、その弟の弟が、また同じことを記録したのである。三度目には、さすがに崔杼も、記録者を、殺すことはしなかった、と伝えられている。三人の兄弟が、つぎつぎと、死を以て記録を守ったのである。「記録」のきびしさは、つきつめれば此処に至る。』(P40)

『「儒林列伝」には轅固生の伝がある。彼も汲黯と同様、遠慮なく物を言う人で、「諸〻の諛儒どもが、固を妬み毀り、『轅固生は年をとりすぎました』と言うので、武帝は彼を罷めさせて故郷へ帰した。その時、固はすでに九十余歳であった」。この轅固生が朝廷に召され、 公孫弘と面会するところが記録されているが、簡単にして明白、二人の様子が眼に見えるようである。「固が徴された時、薛人公孫弘もまた徴され、目を側てて固を眺めていた。すると固は『公孫さん、正学を務めて言論しなされ。曲学を以て世に阿るではありませんぞ』と言った」。「側目」とは、敢えて正視せざること、又は嫉視すること、いずれにしても陰険なまなざしである。轅固生はたちまち彼の胸中を見破ったか、或は彼の現状をこころよからず思い、将来を戒めたと見て、さしつかえない。』(P164)

(2022年12月22日)

【補記(2022年12月22日)】 恥知らずの「小谷野敦」

本書のAmazonページに、文学研究家の「小谷野敦」が、「「生き恥さらす」とは何か。」というタイトルの、次のようなカスタマーレビュー(2014年9月3日付)を寄せている。

『「司馬遷は、生き恥をさらした男である」という書き出しで知られる古典である。司馬遷が宮刑にあいそれから『史記』を書いたからである。これは戦時中の作だから、「生き恥」には、「生きて虜囚の辱めを受けることなかれ」という「戦陣訓」がこだましている。だがいったい戦後を生きる私たちにとって生き恥などという概念があるのか。そんなものはない。なくてよろしい。生きていればそれでいいのだ。すなわち私は本書を第一文から理解できない。『史記』のガイドブックだというなら、ほかにいいものもあるし、平凡社で『史記』の全訳は出ている。武田の「生き恥」だの「全的滅亡」だのといった神がかり的発言に惑わされることなかれ。』

利いた風な口を叩いているが、これは小谷野という男が「恥知らず」だからに他ならない。

小谷野は、他人から批判されると「名誉毀損」だとスラップ裁判を起こしては、他力で人の口を封じたあげく、「日本人は、裁判をしなさすぎる」となどと嘯くような、男だ。

要は「言論には言論で」という、当たり前のこともできない男が、国家権力を利用して、小狡く立ち回り、それを恥ともしないような、クズなのである。

小谷野とは、ネットを介してとはいえ、直接やりとりしたが、当然のことながら、逃げ回るばかりの卑怯未練な男でしかなく、如上の評価は、私の直接体験に裏付けられたものである。

私が、わざわざケンカを売るために「小谷野の本を喜んで読んでいるような読者は、程度が低いと言わざるを得ない」といったことまで書いて挑発してさえ、小谷野は、うんともすんとも言ってこない。鳴かぬなら鳴かせてやろうと思うのが、私である。

ともあれ、詳しくは下の、一連の記事を読んでいただきたい。

(2022年12月22日)

○ ○ ○

○ ○ ○