ちをかくしか北村紗衣と 九段理江の『しをかくうま』

2024年に『東京都同情塔』で、第170回芥川賞受賞した作家・九段理江の、芥川賞受賞作品以前の中編『しをかくうま』。

2023年に雑誌掲載されて、野間文芸新人賞を受賞しているが、単行本化されたのは、芥川賞受賞後である。

「あらすじ」はというと、こんな感じだ。

『太古の時代。「乗れ!」という声に導かれて人が初めて馬に乗った日から、驚異の物語は始まる。この出逢いによって人は限りなく遠くまで移動できるようになった――人間を“今のような人間”にしたのは馬なのだ。

そこから人馬一体の歴史は現代まで脈々と続き、しかしいつしか人は己だけが賢い動物であるとの妄想に囚われてしまった。

現代で競馬実況を生業とする、馬を愛する「わたし」は、人類と馬との関係を取り戻すため、そして愛する牝馬<しをかくうま>号に近づくため、両者に起こったあらゆる歴史を学ぼうと「これまで存在したすべての牡馬」たる男を訪ねるのだった――。』

(Amazonの本書紹介ページより)

これだけでは何だかよくわからないが、実際に読んでみると、わたし的には『東京都同情塔』よりも面白かった。

しかしまた、そんな本作がすぐに単行本化されなかったのは、九段の力量からして芥川賞を取るのは時間の問題だと考えられたから、受賞後の「弾」として出版社(文藝春秋)が意図的に温存していた、ということなのではないかと、私は睨んだのだが、小谷野敦は、

『しをかくうま」がなかなか単行本にならなかったのってこの最後のほうの「transsnart」のせいでは?「』

(「X」・2024年3月14日午前0:26)

と推測している。

「TRANSSNART」とは、この物語の終盤に登場する人物の固有名詞(名前・呼称)で、英単語としては存在しない「造語」のようだが、もしかすると、小谷野はこの言葉に、ある種の「皮肉」が込められていると解したのかも知れない。

生まれてすぐ頭に「ニューブレイン」と呼ばれる「AI」を埋め込むことが、デフォルトとなった時代(未来)。

それでも「TRANSSNART」は、時々「ニューブレイン」を停止させ「オールドブレイン」だけで、つまり、持って生まれた「自前の脳」だけで、物を考えようとか、「詩」を作ろうとかするような変わり者として、周囲からは陰で「原始人」呼ばわりされている。一一彼(?)は、そんな人物だ。

この「TRANSSNART」描写から言えるのは、作者の九段理恵は、人間の能力を補助する「道具・機械」の利用、あるいは、それへの依存について、あまり好感を持ってはいないようだ、ということである。

もちろん、既報のとおりで、『東京都同情塔』の執筆では「生成AI」を使っているし、そもそもそれ以前に、パソコンで小説を書いたり、インターネットで情報収集したりしていることからも明らかなように、九段もあたりまえに「現代人」ではあるから、その便利さは否定できないし、否定する気もないだろう。

だが、そうした「支援システム」を使うことで、人間の能力は拡大する一方なのかと言えば、無論そうではない。

「支援システム」を延長された身体だとでも考えれば、人間の能力は増大する一方だが、その「生物学的な身体」の能力に限れば、人間はもはや、原始人よりも、身体的には無論、知的にも、「退化」している部分があるのだ。

そしてこのことを私は、以前、別のところで論じている。

40年以上も前のテレビアニメ『機動戦士ガンダム』を、比較的若い人が今になって見た場合に感じる「違和感」という問題を論じて、次のように書いたのだ。

昔の子供なら、「わからない言葉」が(※ アニメ作品の中で)出てきても、さほど気にせずに、その作品世界に没入して「なんとなくわかった気になる」ことで満足していただろう。

要は、「専門用語」など所詮は「雰囲気づくりの小道具」でしかないから、作中世界の設定や、場合によってはストーリーそのものさえ、正確に理解できなくても、作中人物たちの葛藤に同化して、作品世界を「生きる」こともできたのである。

また実際、私たちの実生活においても、若い人にとっては「知らない言葉」が溢れているはずだが、それを全部、正確に理解していないと生活ができない、というわけではないはずだ。

なのに、この『アラサー』の妹さんは、生真面目に、作中人物たちのやりとりを『ハイコンテクストなやり取り』だと思いながら視ているのである。

なぜ、もっと素直に、作品世界に浸れないのだろうかと、私には、そちらの方が、むしろ「謎」であった。一一ところが、

『 インターネットがない時代、皆さんは初めてガンダムシリーズを見たとき、疑問に思ったことはどうやって解決していたのだろうか? 雑誌や友人との会話で補完していたのだろうか?』

と、これを読んで、そういうことか、と多少は腑に落ちた。

つまり、今はインターネットとスマホがあるから、わからないことは、その場ですぐに調べて「正解」を知ることができるようになった。そのため、真面目な人ほど、知らない言葉と出くわしたときに、それをネット検索で調べて、「正しく」理解し、正しい反応を返そうとするのであろう。

しかし、昔は、そういうわけではなかった。

調べるといっても、新しい言葉は、必ずしも辞書には載ってないし、そもそも辞書を持ち歩いている人などいない。家に帰ってから調べる、などというマメなことのできる人など滅多にいない。また、家に帰った頃には、その言葉を是非とも理解しなければならない緊急性などなくなっている蓋然性が高いし、すでにその言葉自体を忘れてしまっていることも多いのではないか。今のように、スマホにメモったり録音しておいたるするわけにはいかないからである。

往時、刑事や新聞記者でもないかぎり、常時ポケットに「メモ帳と鉛筆」を忍ばせている人などいなかったのだ。

したがって、知らない言葉、わからない言葉に出くわした時には、その言葉を発した人に、直接その言葉の意味を教えてもらうか、それが恥ずかしいとか、何らかの理由で不都合に思われる場合には、「わかっているフリ」をして、なんとかその場をやり過ごすしかない。

相手の話していることが、すべて正しく理解できていなくても、「大筋(雰囲気)で理解」して、無難な反応をしなければ、日々の生活は成り立たない。

だから、アニメを視る場合だって、わからない言葉に対して、そこまで神経質にはならなかったし、なっても仕方がなかった。お手軽に調べる手段など、身近には無かったからである。

今は、知らない言葉が出てくれば、すぐに調べられる環境がある。しかし、だからこそ、調べられるものを調べないで、いい加減な返事ばかりしている人が、悪目立ちしてしまう。「あいつはいい加減だ」「横着だ」「適当だ」「無責任だ」と思われてしまう。

また、自分自身も、他人に対して「あの人はどうして、その程度の手間を惜しむのだろう」なんて思うから、少なくとも自分は、知らないことを知らないままに「適当に放置しておく」というような「大雑把」なことができなくなる。それは、「大雑把」でもなければ、まして「おおらか」でもない。端的に「いい加減な人」だという非難を招く理由になるから、多くの人は、おのずと「こまめに調べる」「即座に調べる」ということをしなければならなくなる。

しかも、調べるとすぐに「正解」が与えられるから、自分なりに「この言葉は、何を意味するのだろう?」と、あれこれ頭をひねって考えたりすることもなくなるだろう。そんなことをしていては、目の前の事態に「正しく」対応できないし、何より「効率が悪すぎる」からである。

そして、こうした、ほとんど「強迫的」な「加速化」が常態化すると、私たちは「なんとなく感じ取る」とか「ゆっくり考える」「自分なりに考えてみる」ということをしなくなるのではないだろうか。

一一だが、これは、極めて危険なことのように、私は思う。

今、こうして引用してみると、ここで書かれていることは、本書『しをかくうま』の中で語られることに、そっくりそのままだと言っても、決して過言ではないだろう。

実際、こうした問題意識を共有しているからこそ、私は『東京都同情塔』を面白いと思い、また本作『しをかくうま』を面白いと感じるのではないだろうか。

本作『しをかくうま』で、私の問題意識に近いところとして「そうそう」と思った部分に、下のような箇所がある。

(1)『「日本大学でもMITでも開成高校でも、あるいはジュリアード音楽院でもパリオペラ座バレエ団でもロイヤルカレッジオブアートでも、会員様のご希望に応じた遺伝子型を、あくまで当社の独自の算出システムによってですが、ご提案させていただいています。東京大学の場合ですと、主に記憶力と集中力にかかわる遺伝子を重視して見ることになります。ただし、東京大学の入学試験の形式は将来的に変更される可能性もありますので、記憶力と集中力が必ずしも有利に働かないかもしれません。そのあたりは会員様ご自身で勘案していただく必要があります。とはいえ、東京大学への進学率は未だに根強い人気があるのは事実です」』(P47)

ここで「そうそう」と思ったのは、「東京大学」の入試でさえ、現状では『記憶力と集中力』勝負であって、例えば「創造性」なんてものは、ほとんど関係ないという指摘に対してで、私が「武蔵大学の教授」であり自称フェミニストの北村紗衣を批判する際に、その著作が極めて低レベルであるにも関わらず、北村が東京大学を卒業して、今では武蔵大学でテニュアの教授になれたのも、北村には「たくさん読んで暗記して、それを要領よくまとめる能力はあったからだろう」と書いたのと、まったく同様の話だったからだ。

本作の中でも描かれているとおりで、「詩(的なるもの)が書けなくなる」人間とは、もともと「生成AI」そっくりに「有能」な人間のことなのであろう。

つまり、ビッグデータを学習して、そこから、もっともらしい(優等生的な)回答を捻り出してはくるけれでも、そこには「創造性」なんてものは「カケラも無い」。だからこそ、北村紗衣の著作はつまらないのである。

北村紗衣は、自ら「自分が発達障害であると、最近わかった」とするエッセイまで書いている(他には、イジメ(られ)体験、祖父が昔「治安維持法」で逮捕など。無論、女性蔑視被害も自己申告している)が、北村紗衣自身の「故意に、人の神経を逆撫でするような、異様に高飛車な物言い」も、無論「故意」もあるけれども、そもそも「他人の感情がわからない」という「障害」の部分もあって、その意味で、どこか「AI」的なのかもしれない。

(2)『「『馬鹿未満』です。当初は『馬鹿』だったのですが、単なる当て字とはいえ、それではお馬さん方に失礼ではないかという意見が出まして『馬鹿未満』になりました。正式な社内用語になります。オキシトシンの分泌量を愛と取り違えていらっしゃる方々。ただの側然のことを運命や奇跡などと呼んで、人生に安易な意味づけを行なってしまう方々。TV局が制作するロマンティックな恋愛ドラマの類を真に受けて、愛と結婚生活と生殖行為と幸福をひとつながりで捉えてしまう、批判的思考力に乏しい方々。どのような運命が待っているにせよあるがままを受け入れる、Let it beこそがWords of wisdomであると自己弁護しながら思考停止をされている方々……こうした馬鹿未満の皆様が為される無計画な創造活動によって人類が停滞することを、DNAの会員様は非常に憂えておられまして一一」

「イヤイヤこれはちょっと止めましょうか」』

(P51、ゴシック表記は原文)

ここなども、私が先日書いた、次の文章にそっくりである。

『わかりにくいと思うので繰り返すが、私が考えるのは、「恋愛」とは所詮「脳科学的物理現象」にすぎない、ということである。

ほとんどあらかじめプログラミングされた「条件設定」に合致する、異性または同性に出会った時、頭の中の「恋愛スイッチ」が自動的に入って、人はその人物を「好き」になってしまう。

それは、「恋」とか「愛」とか、何やら意味深げな言葉で「神秘めかした価値」が与えられているけれども、所詮それは「科学的な、脳内快楽物質の過剰分泌状態」でしかなく、平たく言えば「生存本能に由来する、一時的な狂気」でしかないということだ。

実際「恋している」時の、あの異常に昂った「気持ち」とは、とうてい「理性的=精神的」なものではなく、「物理的に強制的」なものであって、「麻薬を射たれて気持ち良くなった」というのと、本質的な違いはないと、私は斯様に考えるのである。

だから実際のところ、そうした「好意感情の異常亢進状態」というのは、その対象を自己のものとして確保してしまうと、ほとんど冷めてしまう。結婚してしまうと、そういう状態が自動的に解消されてしまうというのは、「恋愛感情」というものの大半は、「科学反応的なもの」であって、「理性的なもの」でも「思想的なもの」でも「精神的なもの」でもないからであろう。

そこで、多くの人は仕方なく、そうした「一時的な狂気の感情」が失われたことについては諦め、現状を追認して、もっと「親密な愛着感情」を養うことや「子は鎹」ということをもって、半ば「結果としての現状の維持義務」的ものから、夫婦関係を保持しようと考えるのではないだろうか。

当然、それが出来ない人も多くいて、だから離婚をするのだ。』(P51)

無論、私は『しをかくうま』の登場人物のように、そうした「勘違い」を必ずしも責めるつもりはないし、作者の九段理江だってそうだろう。

これは、あくまでも作中人物のセリフであって、作者の言葉だとストレートに受け取ってはならない。

一一だがまた「これくらいのことは考えろよ」と、作者が思っているであろうことも、否定できないところではあろう。

(3)『「そう。まあ、表立ってそんなことを言ったら『馬と人間を一緒にするな』と世間が馬鹿騒ぎするのは目に見えているけれど」

「はい、きっと炎上し、キャンセルされるでしょう。絶対に公表しないほうがいいと思います。とりあえず今のところは」』(P56)

ここで注目すべきは、無論「キャンセル」という言葉である。

作者の九段理江は、当然のことながら昨今の「キャンセルカルチャー」の問題を認識おり、北村紗衣らによる「呉座勇一に対するオープンレター」や、北村紗衣の「山内雁琳に対するスラップ裁判」といったことも知っている蓋然性は、決して低くはないだろう。

(4)『『世界のホースマン見てくれ・これが日本近代競馬の結晶だ・ディープインパクト』……(※といった「名調子」の競馬実況)

これらも決して悪くはない。悪くはないんです。でもベストではない。こういった実況を聞いていると、わたしの心には何かとてつもなく大きい、簡単には埋め難い空白が生まれるのを感じる。こういう言い方は正しくないかもしれないけれど、たとえば執筆者の都合によって重要な出来事がすっぽりと年表から抜け落ちた歴史の教科書を読んでいるような気持ちになる。前後のつながりが不明瞭なまま、自分が生きている現在を強制的に受け入れさせられているような……というのが、競馬実況の一リスナーであるわたしの率直な感想です。もちろん人間が相手ならこれでじゅうぶんなんですよ、夢と感動さえ伝われば大体はそこで思考停止してくれる。でも少なくとも、これまでの競馬実況に一〇〇パーセント満足しているサラブレッドは一頭もいないでしょう。』

(P59〜60。※ は、年間読者人の補足説明)

もちろん、問題は『もちろん人間が相手ならこれでじゅうぶんなんですよ、夢と感動さえ伝われば大体はそこで思考停止してくれる。でも少なくとも、これまでの競馬実況に一〇〇パーセント満足しているサラブレッドは一頭もいないでしょう。』の部分。

つまりここでの「人間」とは「大半の馬鹿な人間」のことであり、「サラブレッド」は「事の本質を理解しうる知能を持った存在」ということである。

つまり、「人間」なら、例えば「北村紗衣の著作」でも満足できるだろうが、それで満足できる「サラブレッド」はいないだろう、というような意味である。

(5)『「ええ。初めてインターネットをやったときは心から感動した」

根安堂千日紅は人差し指の関節で眼鏡のブリッジを上げ、レンズの中心に黒目を合わせた。ふと、先天的に目の悪い原始人は生き残るのに不利だったと思うけれど、眼鏡が発明されるまでよく淘汰されずに遺伝子を残すことができたなと思った。

何がそうさせるのか、わたしは彼女が部屋に入ってからずっと原始人のことを考えていた。そして観葉植物とヨーロッパのデザイナー家具とポールゴーギャンのポスターによって小ぎれいに整えたつもりのこの部屋が、急に時代遅れの野暮ったいカタログみたいに見えてうんざりし始めていた。

「生まれたときからインターネットがあったヒトには想像もつかないでしょうね?」と彼女は言い、数十年のあいだに蓄積した疲労を形式的に隠すように微笑んだ。「コンピュータがあってインターネットにつながりさえすれば、世界中のヒトが同じ情報を同時に得ることができる。この感動が伝わる? ばらばらだった世界はひとつになり、ついに世界平和が実現するって、私は本当にそう信じていた」

「せえかい平和……? インターネットが?」

「そう。インターネットは、ヒトがウマを移動手段としたとき以来の発明だった」

彼女はそう言って、自分の二本の太ももの上に両手を置き十本の指を跳ねさせた。文脈的にはキーボードを叩く動作でインターネットの発明を表現しているはずの場面であったが、しかしわたしにその仕草はピアノの演奏に見えた。

「もうこれ以上、ウマだの船だの車だのを使って物理的に移動する必要はない。家にいながらにして、ヒトはインターネット回線に乗ってどこまでも遠くへ行くことができる。マークザッカーバーグがFacebookを始めたときは決定的だった。イエスキリストが起こした奇跡を目撃した弟子たちはきっとこんな気分だったんじゃないかというくらい感動したもの。新聞やTVの偏った報道でヒトが無意識に洗脳されていく時代はもうおしまい。ヒトがSNSのアカウントをひとつないし複数所有する世界では、きっと個人が世論ではなく、自分の物語を語り始めるだろうと思った。そうすれば、誰が良い思いをしていて誰が割を食っているのかがちゃんと可視化される。何が正しく、何が正しくないのかを、ひとつひとつ吟味するようになる。どうすれば全員が平等に幸福になれるかを議論するようになる。みんなが幸福になれるように、みんなが監視し合って努力するようになる。不正行為を見つけたら誰でも簡単に晒しあげることだってできる。法が裁く前に一般人が悪人を罰し、調和を乱す不快な他人を追い出すこともできる。この世界に留まっていたい人々だけで世界を新しくつくり変えればいい……若いころの私はThe・性善説を言じるおめでたくも単純な脳の構造をしていたんでしょうね。懐かしい思い出。

ついに人類は幸せになる。だって私たちは皆、幸せになることを望んでいる。幸せな世界がもうそこまで来ている。みんながインターネットに乗って、おんなじ方向を向いて、おんなじ言葉を話せばすぐにでも、歴史上でもっとも賢く幸せな動物になれる。ハッシュタグ戦争やめよう・ハッシュタグ差別反対・ハッシュタグ人間は平等だ・ハッシュタグ投票に行ってみんなで政治を変えましょう! いいね! 素晴らしい! 素晴らしいことはどんどん拡散しましょうよ! 人類が全員、当たり前のことをそうやって言葉にして幸福な世界のあり方を確認し合うようになれば、もう誰も嫌な思いなんかしなくて済む。SNSが新しい宗教になって私たちを正しい幸せへと導いてくれる。もう決して過去の過ちを繰り返さない。

さてそして、新しい宗教は我々をどこへ連れて行ったか? もちろんこのとおり、どこへも連れて行かなかった。いいね!を増やしただけだった。いいね!はお布施よりもずっとお手軽でしょ。名言製造機をいっぱいつくって、一秒で共感させて一秒で感動させて理性をバグらせればいいんだもの。かくして快感情の家畜ができあがり。インターネットとは、ヒトを家畜動物にするための調教道具なのであった。まさか下等動物から高等動物へと進化したヒトが、みずから進んで再び下等動物に戻ろうとするとはチャールズダーウィンも予測していないんじゃない?」』(P100〜102)

前から三分の二で語られているのは、インターネット黎明期に語られた「夢」である。

私個人は「機械」ものには弱く、インターネットに参入したのも人並みだったので、こうした「理想」を持っていたわけでもなければ「夢」を持つこともなかった。一人で、コピー批評誌を作って、それを郵送するという、今から考えれば、とてつもなく手間も時間もお金もかかることをやっていたので、インターネットの「電子掲示板」なら、書いたものが無料で即時公開されて、多くの人に読んでもらえる状態になると、そう喜んだだけだったのだ。

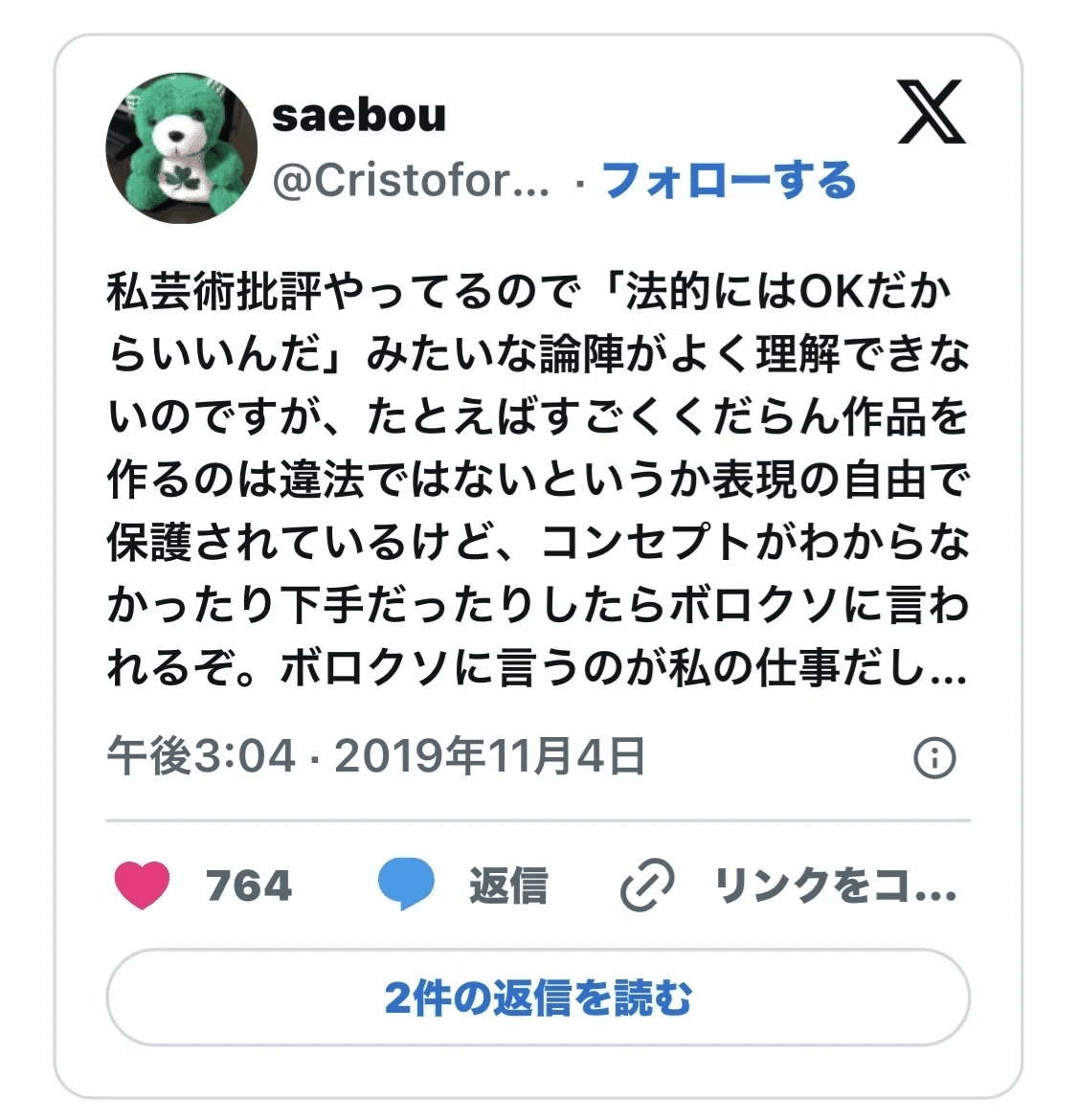

だが、上の引用文でのポイントは、主に「Twitter」(現「X」)に関わる、

『ハッシュタグ戦争やめよう・ハッシュタグ差別反対・ハッシュタグ人間は平等だ・ハッシュタグ投票に行ってみんなで政治を変えましょう! いいね! 素晴らしい! 素晴らしいことはどんどん拡散しましょうよ! 人類が全員、当たり前のことをそうやって言葉にして幸福な世界のあり方を確認し合うようになれば、もう誰も嫌な思いなんかしなくて済む。SNSが新しい宗教になって私たちを正しい幸せへと導いてくれる。もう決して過去の過ちを繰り返さない。

さてそして、新しい宗教は我々をどこへ連れて行ったか? もちろんこのとおり、どこへも連れて行かなかった。』

という部分である。

「#MeToo」などが大成功を収めた結果、「お手軽に発信できて、頭数を結集できる」という利点から、フェミニズムの世界などでは、このハッシュタグを利用した「ハッシュタグ」戦争が激化し、「ツイフェミ」などという蔑称まで生まれて、先に紹介した、北村紗衣らによる「呉座勇一に対するオープンレター」などのネットリンチも、そうした流れのひとつの「成果」だった。

北村紗衣は、四十過ぎのいち大学教員で、大した著作があるわけでもないのに、なぜか「Twitterのフォロワー5万人」というネットアイドル(インフルエンサー)になった。

そんな彼女だからこそ、ネット上、特に「Twitter」上では、「ファンネル・オフェンス」を駆使して、論敵を黙らせると共に、書肆侃侃房、太田出版、筑摩書房などの出版社やジュンク堂書店などの書店に対する影響力までも行使し得たのであろう。

もはや「書籍」も、中身ではなく「著者のアイドル的な人気」が物を言う時代になったのである。

そして、それもこれもインターネットのおかげであり、インターネットは、私たちを「こんな世界」に連れ出してくれたのだ。

(6)『「まあ、馬たちが(※ TVアナウンサーである)君の扱いに慎重になるのもわからなくはないよ。何といってもTVは未だに強力な影響力を持つツールだし、それに百年前とは違って、今ではインターネットとSNSまで浸透している。君が少しでも公共の電波を使って変なことを言おうものなら、不適切の烙印を押されてメディアから一発退場だからね。とはいえ、一貫性と政治的正しさと共感を集めることに徹した言葉を選んでいくとなると、最後は誰もが同じ言葉を喋る未来しかないんだよね。つまり言葉は死んでいくしかないんだよね(略)」』(P138)

そのとおりである。

例えば、北村紗衣ファンの、北村紗衣著書レビュー(note)を見てみると、まず「〜を読んだ。」とあって、その次に「面白かった。」とあって、次は「カバーの紹介文や目次などに沿った簡単な内容紹介」があるだけ。それに「今年読んだ中では最高に良かった」みたいな感想が加われば、御の字である。きっと彼らは、こういうのも「批評」だと思っているのであろう。

また、プロのライターによる書評も、内容的には大差はない。

つまり、すでに「自分の言葉」などというものは、死んでいるのだ。だが、それに気づいておらず、ネット経由の出来合いの情報を「自分の感想」だと思い込んでいるのである。

一一これも一種の「AI脳」だと言えるかもしれない。

(7)『「レース前後に放馬する子が増えているのは事実です」とやっと答えたとき、わたしの声は親に叱られた子供のように力を失くしていた。「でも……『ようすがおかしい』のは人間も同じです……馬名のルールが変わったのに、誰もそのことを気にしていないんです。これまでは二文字から九文字の名前の馬しか存在していなかった。それが今では十文字の馬が三十頭を超えてしまった……「いじょう』です。にもかかわらず、『いじょう』なのはわたしのほうなんじやないかと思うくらい、みんなおそろしいほど……『ふつう』なんです。まるで何にも起こっていないかのようにみんな……「ふつう』の顔をしてこれまでどおりの『せいかつ』を続けている。十文字の馬が実際にレースに出てくるのも『じかん』の問題でしょう。でも先ほどあなたがおっしゃったように、メディアでの発言にはよくよく「『ちゅうい』を払わないといけない。たとえわたしが『いじょう』だと思っていても、それが大多数の人にとっての『いじょう』でなければ、『いじょう』と言うことは許されない……わたしの言いたいことは、おわかりいただけるでしょうか」

「なるほど。思っていたより事態は深刻みたいだ」と彼はすべてを理解したように言った。どれほど婉曲的な話し方をしようと、彼にはこちらの意図が一から十まで伝わったようだった。』(P139)

この語り手の場合は、アナウンサーでありサラリーマンなので『わたしが『いじょう』だと思っていても、それが大多数の人にとっての『いじょう』でなければ、『いじょう』と言うことは許されない』のだけれど、私の場合は、すでに隠居生活に入っており、そう簡単には「キャンセル」できない立場にあるので、「キャンセル」がお得意で、現に、呉座勇一や山内雁琳ほか多数を「キャンセル」してきた北村紗衣でも、私には簡単に手出しができないのだ。

私が、わかりやすい「誹謗中傷」でもすれば、北村紗衣は喜んで「スラップ裁判」を提起するだろう。だが、私の場合は、ちゃんと根拠を示して「否定評価しているだけ」だから、それを「誹謗中傷」だと、誹謗中傷するわけにはいかない。

いちおう「映画批評」もどきを書いている北村紗衣だから、「批評」を否定するわけにもいかないのである。

一一と、こんな調子で「引用解説」をやっていてはキリがないので、このあたりにしておこう。

それに、このレビューの読者にとって、たぶん肝心なのは、「北村紗衣」ではなく、九段理江の『しをかくうま』だからだ。

だが、一一そうした考え方もまた、極めて「AI」的である。

「AI」とは違い、人間というのは、一見関連性のないものどうしを、その内的関連性を見つけることによって、大胆かつアナロジカルに結びつけることができる。だからこそ、そこには「新しいもの」が生まれ、「詩」を書くことも出来るのだが、一方の「AI」に出来るのは、ビッグデータを学び、語句の関連性を、その連続的な登場頻度において学習するものでしかない。だから、「AI」には、飛躍的な関連性の発見というものが、事実上不可能なのだ。またそのため、「どこかで読んだことがあるような、しかし、優等生的によくできた、俗ウケする詩」なら書けても、シュールな詩は書けない。「デタラメな詩」は書けても「デタラメそうでデタラメではない詩」などというものは書けないのである。「AI」は「意味」を理解してはいないからである。北村紗衣の読者と同様に。

そんなわけで一一というわけではもないが、本作における作者は、どんどん「機械依存を進めて痴呆化していく人間」を否定的に見つめながら、しかし、それを必ずしも否定しているわけではない。

というのも、本書に描かれた人間は、「言葉」を駆使すること(思考すること)によって「馬」との関係性を築き、その延長上に今の「霊長としての一人勝ちの文明」を発展させ、その結果としての今の「痴呆化」があるからだ。痴呆化も(その先の絶滅も)また、「言葉」使用の先の、避け得ない結果だからである。

九段理恵は、明らかに「言葉」の呪力にとらわれており、それを拒絶することなどできそうにない。だとすれば、今の機械文明と人間の痴呆化も否定し得ない。

小説を書くのにパソコンを使ったり、情報収集にインターネットを使ったりしているように、もはやその根元にある「言葉」を拒絶することなど、とうてい不可能なのだ。

だから、この小説が描いたように、「ニューブレイン」が当たり前の時代になれば、当然、九段理江もそれを頭に埋め込むだろう。

だがまた、「TRANSSNART」と同じように、時に「ニューブレイン」を停止させて、「オールドブレイン」だけで詩を書こうとしてしまうだろう。一一いや、現にそれをしているのが、今の九段理恵でもあれば、今の私でもあるのだ。

「馬」を「野生」だと考えて、それに憧れるのも悪くはないが、そもそも「馬」だとか「野生」だとかいうのも言葉であり、「言葉という道具」を「ニューブレイン」的に埋め込んだが故の「快楽」でしかない、とも言えるのである。

快楽の総量は意外なほど変わらなくても、私たちは常に「新しい快楽」を求めてしまう運命にあるようだ。

(2025年1月30日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

○ ○ ○