樋口毅宏 『雑司ヶ谷R.I.P.』 : 堕ちるところまで堕ちたフリ

書評:樋口毅宏『雑司ヶ谷R.I.P.』

Amazonの(単行本および文庫版)のレビューを見て貰えばわかるとおり、本作の評価はバラけている。高評価と低評価に二分されているというのではなく、上から下までバラけているのだが、こうなるのもよくわかる作品だ。

どういうことかと言うと、本作は、「文句なしの傑作」でないのも明らかなら、「全然つまらない作品」というわけでもない、そんな作品なのだ。

つまり、娯楽作品として割り切って読む分には「それなりに楽しい作品」ではあるのだが、それだけでは「ものたりない」「時間のムダ」だとか思うような読者だと、「もう読まないでいいか」と思ってしまうような作品になっている。

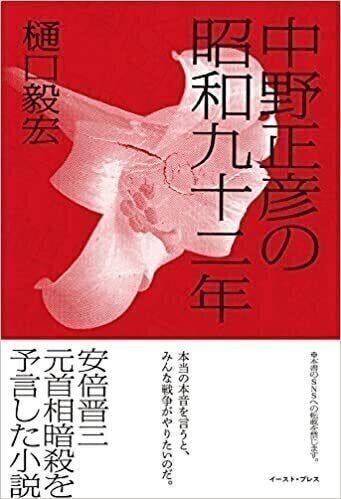

で、私自身は後者なのだが、じつは、樋口毅宏の最新刊にして「回収本」になってしまった『中野正彦の昭和九十二年』をすでに入手しているので、樋口毅宏の著作については、たぶんそこまで読んで、お終いということになるだろう。

ともあれ、本作について、以下、思ったところを書いてみようと思うが、前述のとおり、本作は『さらば雑司が谷』の続編であり、そちらを読んでいることが前提となる作品で、私もすでにそちらのレビューを書いているから、まずはそのレビューにざっと目を通してから、本稿を読んでいただきたいと思う。

それにより、樋口毅宏に対する私の評価の変化が、わかりやすくご理解いただけるはずだからだ。

前作『さらば雑司ヶ谷』は、「売り飛ばされた、知り合いの娘」を探しに中国へ出かけ、そのまま行方不明となっていた主人公の大河内太郎が、故郷である東京・雑司ヶ谷に帰ってくるところから始まる。

彼は、雑司ヶ谷に拠点を置く新宗教「幸泰会」の教祖・大河内泰の孫であり、両親が揃って亡くなって以来、この祖母に育てられてきた。彼が帰ってきたのは、この祖母の住む御殿である。

「幸泰会」は、戦前から続く「新宗教」で、「新興宗教」ではない。本作では「新興宗教」と表記されているが、宗教学的な常識からすれば、戦前から続いているような宗教を普通「新興宗教」とは呼ばないのだが、そういう細かいところはおくとして、「幸泰会」は戦後さらに勢力を拡大して、今や政治の世界にも大きな影響力を持つ一大宗教教団となっている。

前作『さらば雑司ヶ谷』では、太郎が中国から引きずってきた悪縁と、戻ってみれば故郷の様子が変わっていたといたという二点においての活劇物語となり、最後は、太郎が再び故郷を後にするところで終わっている。

○ ○ ○

一方、本作『雑司ヶ谷R.I.P.』では、「幸泰会」の教祖である大河内泰が死去し、太郎が跡目を継ぐために呼び戻され、再び故郷に帰ってくるところから始まって、太郎が二代目になる過程で引き起こされる「骨肉の争い」と、祖母・大河内泰の一代記が、交互に並行して描かれ、最後に収斂していく、おおよそそのような構成の物語である。

本作は、著者が好きな映画『ゴッドファーザーPART2』(フランシス・コッポラ監督)を下敷きにした作品だが、「大河内泰の一代記」ということもあって、日本の「近現代史」と「新宗教史」を踏まえた、その「パロディー」的な作品にもなっている。

また、本作が、前作にも増して「マンガ的」な印象を与えるのは、太郎の「最強の敵」となる武道の達人・石田吉蔵が登場するからで、この人物は作中でも「原爆でも使わないと殺せないのではないか」と思うような超人的な人物であり、その超人ぶりの描写は、当然のことながら「リアリズム」の枠をはるかに超えて、(クエンティン・)タランティーノの枠さえ、はるかに超えたものとなっている。

そんなわけで、振りきった石田吉蔵の「怪物」ぶりは、「バカバカしくて面白い」とはいうものの、この作品が、本質的に「なんでもあり」の作品であることを、問わず語りに示していると言えるだろう。

こんなのが「あり」なのであれば、作中世界では何が起こっても不思議ではなく、その意味で、読者には「論理的な先読み」が不可能な作品になっている。

例えば、終盤で、死んだことになっていたはずの太郎が、イエス・キリストばりに「復活」するのだが、いちおうの伏線が張ってあるとはいえ、もともと「この世界では何でもあり」なのだから、読者の方には、なんの驚きもない。

むしろ、主人公が結末を待たずに、中途半端ところで死ぬのだから、普通に考えれば、これが「死んだふり」でしかないと考えるし、むしろ「ここで主人公を殺して、どんな作品にするつもりなのだろう」などと「過大な期待」をしてしまった読者の方が「何だ、やっぱりこれか」としか感じられない作品なのである。

ことほど左様に、本作では、主人公の太郎や祖母の泰の口を借りて、いかにもこの作者らしい「卓見」が語られはするものの、その「卓見」もまた、のちに容易にひっくり返される程度のものでしかない。

作者は、作中の誰の発言についても、責任を取るつもりはなく、むしろ「神の視点」から、それらの意見を出し入れして、読者を翻弄するという「特権的な立場」で、この物語を紡いでいると言えるだろう。

ところで、私が長年批判してきた、小説家にして評論家である「笠井潔」は、昔、柄谷行人へのインタビューにおいて、「左翼学生運動をしていた若い頃、セクトの仲間の前で『(自分の力量を持ってすれば、自党派を正当化する)理屈なら、何とでもつけられる』と軽口して、顰蹙を買った」という、冗談めかした(党派理論家としての)自慢話をし、それを生涯にわたって私に「笠井潔の理論とは、基本的にこういうものである」と蒸し返され、論われることになるのだが、しかし、そんな笠井の凄いところは、それ(理屈なら、なんとでもつけられる)を「現実問題」を扱って、実証してみせたところである。

例えば私は、笠井潔の近刊『新・戦争論 「世界内戦」の時代』を評して、次のように書いた。

『しかし、こうした(※ 口八丁的な)「いかがわしさ」を勘案考慮しても、本書の内容は、十分に傾聴に値するものとなっている。「絵解き上手」「説明上手」という笠井潔の本領を、存分に発揮した一書となっているのだ。

これまで何度も書いてきたことだが、笠井は「小説」は下手だが、「分析・解説」には抜群の才能を持っており、だからこそ、小説ジャンルの中では「ミステリ小説(本格推理小説=探偵小説)」が向いていたのだ(言い換えれば、純文学的小説や、SFや幻想小説などは読むに堪えない)。

したがって、私は本書に限らず、笠井潔の社会評論書を、多くの人に薦めたい。

小説家としてのイメージだけで、笠井のすべてを判断しては必ず評価を誤るし、笠井個人がどんなに信用のおけない人だとしても、彼個人が責めを負わないで済む「(世界規模の)大状況」などの分析については、政治的な意図的曲解や希望的観測が入らないため、その長所を存分に発揮したものとなっているなのだ。』

そして、このような「現実存在である笠井潔」に比べると、樋口作品における「卓見」は、所詮「フィクションの中でなら、何とでも言える」という程度のものでしかない。

主人公の太郎や祖母の泰が語ったことは、なるほど「卓見」が少なくなく、私が日頃書いているようなことと似たような内容(例えば、宗教批判、日本人批判、著名人批判、大衆批判など)も少なくないのだが、しかし、樋口のそれは「これはフィクションの中での、作中人物の発言であって、作者のものと混同しないでね」という「アリバイ」があってのものでしかなく、その意味で、同じようなことを語っていたとしても、この作品において語られる「卓見」は、笠井潔にはるかに及ばないものであるのは無論、私のそれにさえ及ばない、「無責任な放言」に過ぎないのである。

そのため、本書の中で語られる「卓見」は、決して読者の胸を打つことはなく、「なるほどね」とは思っても、すぐに忘れてしまう程度のものにしかなっていないのだ。

私は、作者の樋口毅宏について、『民宿雪国』のレビューにおいて、次のように書いている。

『『民宿雪国』を読んで感心した私なのだが、ただ、その文庫版に付録されていた二本の対談で、少し引っかかっていたことがあった。

対談の相手は、小説家の梁石日と映画評論家の町山智浩なのだが、この二人に対する樋口毅宏の態度が、いかにも「へりくだった」ものであり、『中野正彦の昭和九十二年』なんていう「ヤバイ」小説を書いたり、『民宿雪国』なんていう、けっこう癖のある小説を書いた人にしては、意外な感じがしたのだ。

「肝の据わった感じの人なんじゃないか」という先入見が、私にあったわけだが、それに反し、意外にも樋口は「年長者に対して、気を遣いすぎるくらいに気を遣う人」だった。それは、これ以上やると「へこへこしている」という印象にもなりかねないほどだったのである。

もちろん、年長者に対して気を遣い、ある程度へりくだるというのは、世間の常識に類する態度なのかもしれないが、『中野正彦の昭和九十二年』の「回収」という事実と、『民宿雪国』を読んだかぎりの印象では、「常識」なんか「くそくらえ」ってところのある人なのではないか、という印象があったから、意外でもあれば、物足りなくもあったのだ。』

つまり、「現実の樋口毅宏」は、「作中人物」とは違って、ぜんぜん腹が据わっておらず、世間並みの「俗物」に過ぎないのだと、そう評価しても、決して間違いではない。

無論、腹のなかでは「作中人物並みのこと」を考えてはいるはずだし、その意味では、本気で、無条件に、町山智浩や梁石日やタモリを、尊敬しているわけではない。

樋口の賛辞を、彼らが「額面どおり」に受け取っていたとしたら、世間知らずの「先生」がただ、ということにもなろう。

だが、まあ「尊敬できる部分もあれば、好きな部分がある」というのも、決して「まるきりの嘘」ではないから、樋口は「処世術」的に、その部分を「強調して」いるに過ぎないのだ。

一一つまり、現実の樋口毅宏は、作中の大河内太郎に「クソ扱い」にされ、殺されて然るべき人物なのである。

もちろん、小説家は「作中人物」の発言に責任を負う必要などない。

なぜなら、作者と作中人物とは「別物」であり、それを混同するというのは、初歩的な「誤読」にすぎないからなのだが、しかし、だからと言って、作者が「作品に、責任を持たなくても良い」ということにはならない。

「作中人物の発言(や行動)」責任を取る必要はなくても、そうした「描写」を通して「作者が語ったこと」については、作者は作品に責任を負わなければならないのだが、しかし、樋口毅宏という小説家は「オマージュだ」「引用だ」「パロディーだ」「二次創作だ」といったことで、自作を「メタフィクション」化することで、「責任主体としての作者」の位置を誤魔化してしまう。

「いや、これは作中人物が言っていることで、私自身の意見そのままではありません」

「いや、これはあの作品へのオマージュとしての引用ですから、私の意見そのままではありません」

と、いかにも「謙遜」しているようなかたちを採ることで「作者としての責任」まで放棄するという、「易きに流れて」しまっているのである。

そして、だからこそ、そのまさに「フィクションなら、理屈など何とでもつけられる」という作風において、読者は、この作家の小説で語られていることを真に受けなくなり、「まあ、娯楽作品として楽しめればいいかな」という評価になってしまう。読者は、樋口に「作家として誠意」を期待できなくなってしまうのだ。

しかし、このようにして「作者の切実な声」が消し、「自己韜晦」に明け暮れるような「線の細い娯楽作品」では、そこで何がなされても、読者はさほど感心しなくなるはずだ。

「パロディー」作品は、最初はものすごく面白くても、似たようなものをいくつも読む価値がないし、すぐに飽きてしまうというのと同様、樋口毅宏の「オマージュ」路線には、そうした限界があるのは明白なのだ。

では、「普通に小説を書けない」樋口毅宏が、自分のやり方を続けるためには、何をすべきか。いや、何ができるだろう?

最初に思いつくのは、作品に「シャブ(覚せい剤)を射つ」ということだ。つまり「目先の策に走る」いうことであり、要は「派手で刺激的な、現実ネタやパロディーをぶち込んで、その話題性で読者の目を惹く」という「扇情的」なやり方である。

だが、その結果が、悪く転んだのが、問題の新刊『中野正彦の昭和九十二年』ではないだろうか。

少なくとも版元は、この作品を、そんな「話題作」として売ろうとしたのだが、ネタが時事的にすぎて回収しなければならなくなってしまった。

それでも、これを契機にして、樋口が「反骨の作家」として注目されるのであれば、回収騒動もまた「有効な宣伝」になったであろうが、樋口の作風を見るかぎり、回収された『中野正彦の昭和九十二年』もまた、読んでみれば「じつに無難な娯楽作品」にすぎない、という結果になろうことは、おおよそ想定の範囲内だし、それは他の未読の作品や、今後の作品とて同じだろう。

なぜなら、樋口毅宏は所詮、「トンデモないこと」にやってくれるような「危ない作家」ではなく、逆に「ごく無難な娯楽作家」にすぎないからである。

しかし、私は何も、樋口毅宏が、最初からそういう「志の低い作家」だったと言いたいわけではない。

ただ、彼は、小説家として「フィクション」作品を書いていく中で、また「身内からのお世辞」にも押されて、「俺はこういう書き方が許される、特殊な作家なんだ」という、「自己韜晦」の罠に囚われていったのだろうと、そう好意的に考えている。

「オマージュだ」「引用だ」「パロディーだ」「二次創作だ」と公言し、引用元を公にすることで、自身の「潔さ」をアピールして読者の好意を買ってきたわけだが、いつも間にか「自作に関する全責任を引き受ける」という「一人の作家としての覚悟」を回避するようになってしまった、ということだ。

そんなわけで、私はこうした「読み」を確認するためにも、すでに入手している問題の作品『中野正彦の昭和九十二年』を読むつもりだが、その結果として、私の上の「読み」が誤解であってくれればと、そう思わないではない。私の「読み」が誤解であったなら、今後の樋口毅宏に期待できるからである。

しかし、大河内太郎の言葉を借りて言うならば、残念ながら、えてして「悪い予感ほど、よく当たる」ものなのである。

(2023年2月13日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○