Electric Cello偏愛紀行(その4)

まだ見ぬElectric Celloを探す旅も、第4回目となりました。

これまでの連載は↓からどうぞ!

今回も引き続き西欧編です!

Electric Celloを調べていくと、個人工房もあれば、メーカーっぽい制作元もあるわけで。

個人工房さんのほうが気になりますけど、しっかり掘っていくとメーカーさんにもストーリーがあったりします。Electric Celloというマイナー楽器を売り出すにあたって、「会社の中の誰かの熱意」がそこにあるのを感じます。

逆に個人工房でも、まったくストーリーが見えてこない感じのところもあって。どうしてElectric Celloを作るに至ったのかを知れると、楽器の見え方も変わって嬉しいんですけれどねぇ。

sbip

ドイツのエンジニアさんの工房sbip instrumentです。2012年頃から楽器制作を開始されました。

ホームページによると「ライプツィヒとドレスデンの間」に在住とのこと。詳しくは書かれてませんが、オーシャッツあたりでしょうか。

モーツァルトも、ベルリン旅行の道中にライプツィヒとドレスデンを通ってます。シューマンもこの二つの街に住み、この辺りを行ったり来たりしました。

ちなみにライプツィヒとドレスデンを結ぶ鉄道は、ドイツ史的にとても大事です。ドイツの長距離鉄道として、たしか一番古いのかな?

関税同盟で有名なフリードリヒ・リストが提唱してできた鉄道なのですけども、ひばりんの記憶は曖昧なので、詳しくは小笠原茂さんの「ザクセンの鉄道組織」や藏本忍「フリードリヒ・リストにおける鉄道の政治的・社会的意義について」をご覧くださいまし(どちらも論文全文公開)

リストは1833年頃からロビイングを開始。「ライプツィヒ・ドレスデン間の鉄道建設について」という声明を商業界に広く呼びかけたのが1834年。そして全線開通が1839年。

その間、リストとライプツィヒ商業界の間で、あーだこーだがあるわけですね。

だから、1835年にメンデルスゾーンがヒラーに送った手紙の書き出しに「君の人生の鉄道の運行状況いかがですか。」とあるのは、これは…

当時の国内ニュースに触れつつ気の利いた書き出しでもあるわけですね。実家が銀行のメンデルスゾーンは、商業界の動向にもアンテナを張っていただろうなと、ひばりんは推測するわけです。

で、1835年、この手紙のすぐ後だと思いますが、メンデルスゾーンはデュッセルドルフからライプツィヒを拠点を移すことになる、というタイミングです。

えーと、すみません、話がだいぶ逸れました。

sbipのElectric Celloは、他にない特徴を持っています。

それは「マグネティックピックアップ」。

これは珍しいです。ピックアップには大きくマグネティックとピエゾの2種がありまして、ヴァイオリン属のピックアップはピエゾが主流なんですね。弓で弦を擦って出る横振動を拾うためにはピエゾでなければといけないというのが理由です。

普通のマグネティックピックアップが拾えるのは縦振動だけなはずなんですが、sbipはオリジナルのマグネティックピックアップを考案しています。

じつは一番個性的なElectric Celloはこのsbipかもしれないですね!

Stagg

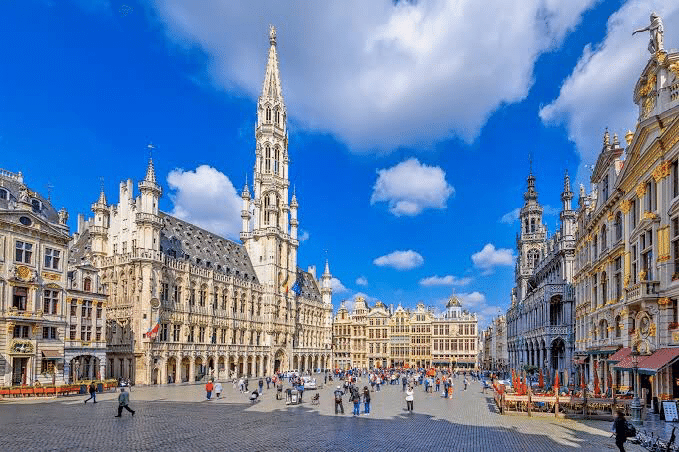

ベルギーはブリュッセルのStagg社のElectric Celloでございます。

ブリュッセルは、スマートな感じで住みやすそうだなぁと思った記憶があります。いくつかの言葉が飛び交うので、外国人に寛容な雰囲気も感じられたような。。

Stagg社のデザインは、EUB(Electric Upright Bass)系統ですね。同社のEUBとおなじデザインです。比較的廉価で初心者向けのコンセプトですが、YouTubeでみかけることの少なくないモデルでもありますね。

ちなみにStagg社の歴史のホームページをみると、1970年代の日本にルーツがある旨が記載されており、、

ブリュッセルの楽器メーカーのルーツが、なぜ日本に?

これについては、とある海外のギター愛好家が、ホームページで綿密な調査をしています。

いわゆる「ジャパンビンテージ」というやつですね。海外メーカーの模倣品にすぎないはずが、実は高クオリティの楽器だった、という。

このサイト主さんは、staggの古いギターを収集し、これが日本のどこの工場のものだったかを推理しています。

お読みいただければ、まぁそうだろうなぁという結論にいたっておられます(ジャパンヴィンテージはだいたいここ!という)。

が、むしろこの無名ジャパンギターブランドをブリュッセルで再興させたEMD(Staggの運営会社)代表の人となりが謎です。なにもの???

Leonald Baldocci氏。なんかじーっとみてると”日本人”にみえてくるような、いや、ま、さ、か、ね?(『ギャラリーフェイク』読みすぎ脳)

Starfish designed

スコットランドの工房、Starfish designedのElectric Celloでございます。

2022年現在では製造をしていない(少なくともオーダー受付をオープンにはしていない)のですが、なんと美術館に入っておりまして、そこのデータベースから姿を確認することができます。

現在はハープ製造に特化しています。が、Googleさんの生成するページタイトルにはElectric Bowed instrumentsを制作していた痕跡がしっかりと残っております。

さて、こちらの工房さんは、楽器は製造終了しているものの、ピックアップがひろく流通しているので要チェック。他の工房さんの楽器でも、ピックアップはStarfish Designsというパターンがちょいちょいあります。

工房はバラチュリッシュという町にあり、あまりに素敵すぎるんで、GoogleMapのリンクも貼っちゃいますね。ストリードビュー散歩に最適です。

ちなみに、UKのElectric Celloメーカー、ほかにもあります。

たとえばBridgeのDracoシリーズや、

Violectraなど!

すべての工房・メーカーを掘り下げると連載が終わらない気がしてきたので、ご紹介にとどめますが…

カラフルで、だいぶギラギラしていて、ロックンロール文脈なのかなってデザインが多いです。

ヨーロッパなんかは、小さいときから弦楽器を習う人口が多いわけで、物心ついてからロックしたい!と思った時にElectricに手を出す少年少女も少なくないのかな?と思ったりします。