【覚書】ブラームスのピアノ四重奏曲第一番をどう弾くか: サン=サーンス? シェーンベルク?

ブラームスのピアノ四重奏曲第一番をどう聴くか、どう弾くかということを、すこし考えさせられる機会があった。

とても調べをやり尽くせない曲なのだけど、こういう方向性で考えたらいいんじゃないか、ということは少しまとまったので、覚書にしてみようと思う。

この曲には明らかに問題がある、ということを遠回しに述べているテキストを見つけたので、まずはそれを引用してみる。

Piano Quartet No.2 in B flat Major, Op.41

"Piano Quartet No.2 in B flat, Op.41 was composed in 1875 and performed with great acclaim at its premiere with Sarasate on violin and the Saint Saëns on piano. The opening Allegretto shows that Saint Saëns had assimilated the progress Brahms had made, but one also hears a dreamy French lyricism. The Andante Maestoso, ma con moto is a tour de force. It begins as a powerful march more allegretto than andante in tempo. A marvelous fugal development follows in which every aspect of theme is explored, Bach-like in conception and feel. In the next movement marked, Poco Allegro piu tosto moderato, Saint Saëns changes the mood with a whirlwind scherzo. The syncopated rhythm to the first subject gives the music its macabre atmosphere. In the finale, Allegro, one does not hear the influence of any of the better known German composers, yet there is an undeniable relationship with German romantic music of that time. The movement does all that a finale should do and its rousing ending suitably brings this fine work to a close. Throughout, Saint Saëns demonstrates excellent understanding of the balance problem between piano and strings, in many ways far better than Brahms ever did."

---R.H.R. Silvertrust writing in The Chamber Music Journal

EditionSilvertrustという楽譜出版社から出ているサン=サーンスのピアノ四重奏曲第2番の楽譜についている解説からの孫引きである。

サン=サーンスは、ブラームスよりも「ピアノと弦のバランス問題」を上手く処理した、という意味のことが最後のあたりに書かれている。

つまり「ブラームスのピアノ四重奏曲には、ピアノと弦のバランス問題というのがある」ということが間接的に示唆されているわけだ・・・。

私の考えでは、ピアノと弦セクションが比較的対等に書かれているシークエンスが多いのがサン=サーンスのピアノ四重奏曲だ。そういうかたちで「バランス問題」が解決されているところがある。

とくに結尾などでは、ピアノと弦が交互に和音塊を奏で、最後に一種の弁証法的な「ユニティ」に到達する意図が明確である。

サン=サーンスがピアニストだったこともあって、ピアノに沢山の華が持たせられている箇所が多くみられたとしても、それは当然だろう。

ブラームスのピアノ四重奏曲にも、もちろんこうしたピアノ/弦の二者対立で書かれている箇所が多々ある。

これらの箇所を、サン=サーンス的なものとして読むことはできるし、ただその結果、仮にピアノと弦のバランス問題の処理が不徹底になっていたとするならば、ブラームスをフランスのピアノ室内楽に対する「前夜」的なドイツの状況と見ることもできるのかもしれない。

実際サン=サーンス路線は、フォーレに受け継がれて、かなり独特な形であるが、ピアノ入り室内楽の洗練された系譜を充実させていくわけで、とくに後期フォーレでは、ピアノ/弦の二項対立がかなり前面に押し出されていく。

が、もう一つここで視点を増やそう。

シェーンベルクである。

よく知られている通り、シェーンベルクは、ブラームスのピアノ四重奏曲第一番(まさにこの曲)を、オーケストラに編曲している。

そのシェーンベルクは、この編曲にあたって下記のように書いている(らしい)。

(らしい、としたのは、このWikipediaより先の典拠に遡れていないからだが、いまは覚書だからご寛恕願いたい。)

シェーンベルクの書き方は、例によって嫌味が効いているのだが、内容をみれば、先程引用したサン=サーンスの楽譜に付されたコメントと近いことが問題になっていることがわかる。

要するにピアノと弦のバランス問題である。

ただ、そのことを踏まえてのブラームスの捉え方は、サン=サーンスとシェーンベルクとで大きく異なっただろうし、その後のフランス的展開とも異なる。

シェーンベルクは、ピアノと弦のバランスを取るのではなく、ピアノを各声部にさらに分解し、弦の声部を管弦打楽器へと再配置することで、ポリフォニックな明晰さや演奏効果の演出を追求することを選び、そのためにオーケストレーションという手段を試したのである。

譜例をあげるまでもなく、シェーンベルクの編曲では、あらゆる箇所でピアノを含めたいくつもの声部が綿密に再配置されている。

とくに象徴的な1ヶ所を挙げるとすれば、第四楽章後半で、ピアノが駆け降りて決める箇所だろうか。

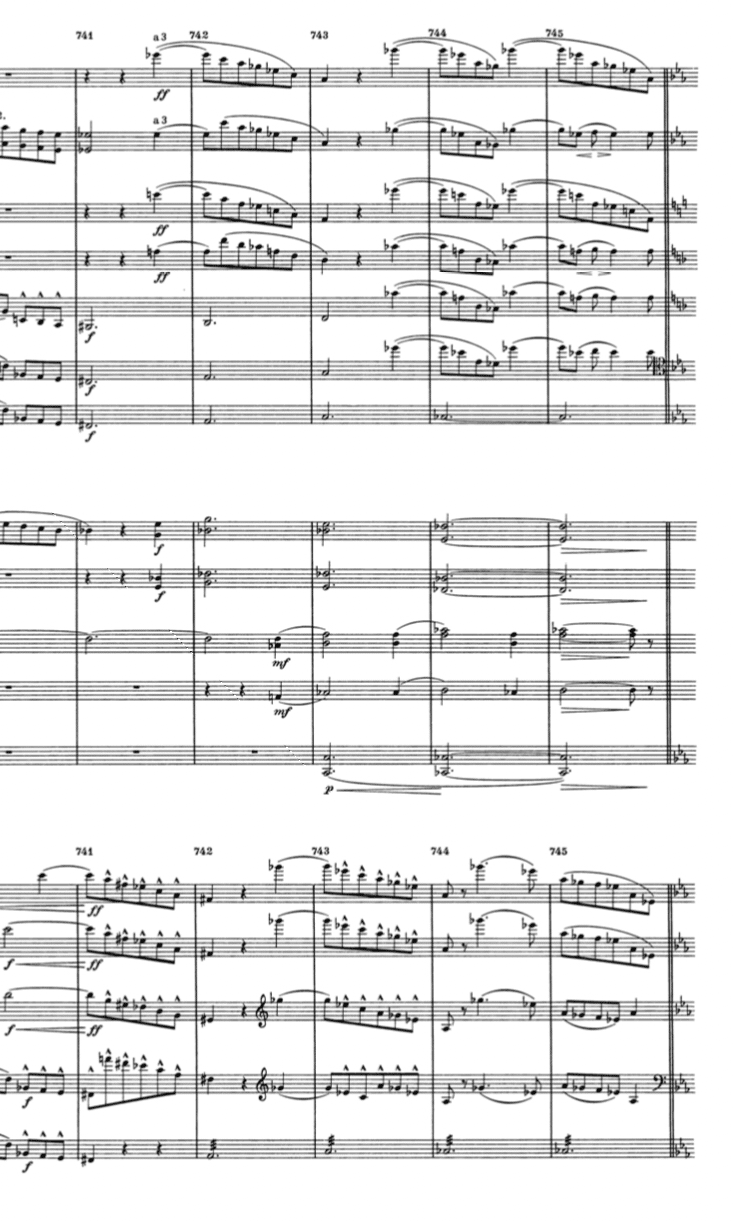

ブラームスの原典ではこうなっているが、、

・・・シェーンベルクはクラリネットに担当させる。

・・・人を食った奇妙な演出である。これを嫌って、シェーンベルク編曲版をよく思わないひとも多いと聞くが、しかし、これはシェーンベルクがこの曲のピアニズム的解釈に対して、断じて否、を言っていると解釈すべきだと思う。

ブラームスの対位法を聴かせることがこの曲の命であると思ったシェーンベルクは、ピアノの声部を管弦楽に分解していく。それは要するにピアノが弦と拮抗するサン=サーンス路線への否でもある。

思うにシェーンベルクは、この曲を本当に好きだったはずで、たとえば浄められた夜のこの箇所は、

ピアノ四重奏曲の第3楽章からかなり直接的な影響を受けているように思われる。

迫害を逃れた先のアメリカで、ブラームスを通して若かりし日のじぶんについても思いを馳せながら、編曲に取りかかったシェーンベルクの内面を、どうしても想像してしまう箇所だ。

閑話休題・・・そういうわけで、ブラームスのピアノ四重奏曲第一番を解釈するにあたっては、まずサン=サーンス路線なのかシェーンベルク路線なのか、という分岐があるように思う。

ピアノと弦での対等を志向するピアニズム的に比重を持たせたやり方と、それより細かい声部での対位法的均衡を目指すやり方、である。

私はシェーンベルク路線を推したいが、シェーンベルク路線を突き詰めようとしても、シェーンベルク自身がオーケストラに編曲せねばと思ったくらいなのだから、限界はある。

しかし、たとえば、各声部が聴こえるような音量配分であるとか、対位法的な弾き方・・・つまり各声部がお互いにお互いにとっての装飾であり続けるような感覚・・・を持つことはできる。イケイケドンドンで塗りつぶすような弾き方は避けたい。

たしかに全てのパートが一体となってフォルテを奏でるような瞬間も多々ある。だとしても、それはそういう演出なのだと分かるようにあくまで「場面化」せねばならないと思う。

シェーンベルクの編曲を見るとわかるが、シーンでの曲奏の切り替えが激しく、特に第四楽章などは、すべてのシークエンスの切り替えごとにオーケストレーションが綿密に入れ替わり、演出的な効果が最大化されていることに注意したい。

ブラームスは、裏拍の弾き方でかなり解釈に差が出る。これについてなにか一つの奏法的答えがあるというよりは、常にその箇所にふさわしい奏法を採用して、演出的な曲想の変化のメリハリが失われないようにしたい。

テンポも同様で、シークエンスの切り替わりではテンポも大きく変えていいというのがシェーンベルク的解釈の方向性であって、なだれ込むようにテンポアップしたりするばかりでは場面がくっきり枠立てられないのである。

サン=サーンスとシェーンベルクの道行から見えてくるのは、必ずしも室内楽のほうが繊細でオーケストラのほうが「ドデカ」だとばかりは言えないということでもある。

曲の持つエネルギーをユニティとして表現する手段として、時として室内楽はオーケストラに勝る。

逆に、各声部を際立たせる繊細な配慮のために、オーケストラにある無数の音色を配置するという手段もあり得るだろう。

ブラームスのピアノ四重奏曲ほど、演奏の好みが分かれる曲もないだろうから、あえてこうして取り上げる価値もあると思っての覚書でした。