図書館司書資格

「老婆の日常茶飯事」様の記事を読みまして、私も全く使えない資格を持ってるなぁと思い出しました。それは「図書館司書資格」。

図書館司書資格は、大学で単位さえ取得すれば取れる資格です。

そして私が通っていた大学の学部には司書資格を取得出来る講義がありました。

同じ学科の友だちは教職を取る人が多かったです。

でも卒業所要単位以外にものすごくたくさんの単位を取って教育実習にも行って…なんて無理無理。そもそも私は人に何か教えるなんて向いてないし苦手。

でも図書館は大好きだし、図書館司書て楽しそう。

と、軽い気持ちで「司書資格」を取ることにしたのでした。

それが甘かった!

「図書館学1」「図書館学2」あと、なんだったかな「情報処理実習」だったか…。必修がいくつもあって、難しい😰

「図書館学1」は2回生(関西の大学は1年生2年生と呼ばず、1回生2回生と呼びます)にならねば履修出来ず、1を落とすと2を履修することが出来ません。

順調に行けば3回生で必要な単位を取得することが出来るはずだけど、2回落とすと卒業までに資格を取ることが出来ません。

不真面目な学生だった私は3回生までに単位が取れなくて、4回生で残りの単位を取ろうとしたのですが、学部の必修の授業と図書館学の講義の時間が重なってしまいました。

当時、私が通っていた大学には夜間部があって、そこの図書館学の講義を受けられるとのことで、週に1度、夜に夜間部のキャンパスまで通いました。

夜間部のキャンパスは飲み屋街とかがある繁華街の外れにある古い建物でした。

人数も少なくて知っている人が誰もいなくて寂しかったです。

それでも無事に単位を取得して「司書資格」を持つことが出来ました。

今でも時々、大学を卒業出来なくて仕事をしながら夜間部のキャンパスに通っているという夢を見ます🤣

何がそんなに難しかったかをもう説明することが出来ません(忘れたから😅)

「日本十進分類法」というのがあって、図書館の本に必ずついているシールの数字。

あれは日本全国の図書館共通の決められた法則でついている数字なのです。

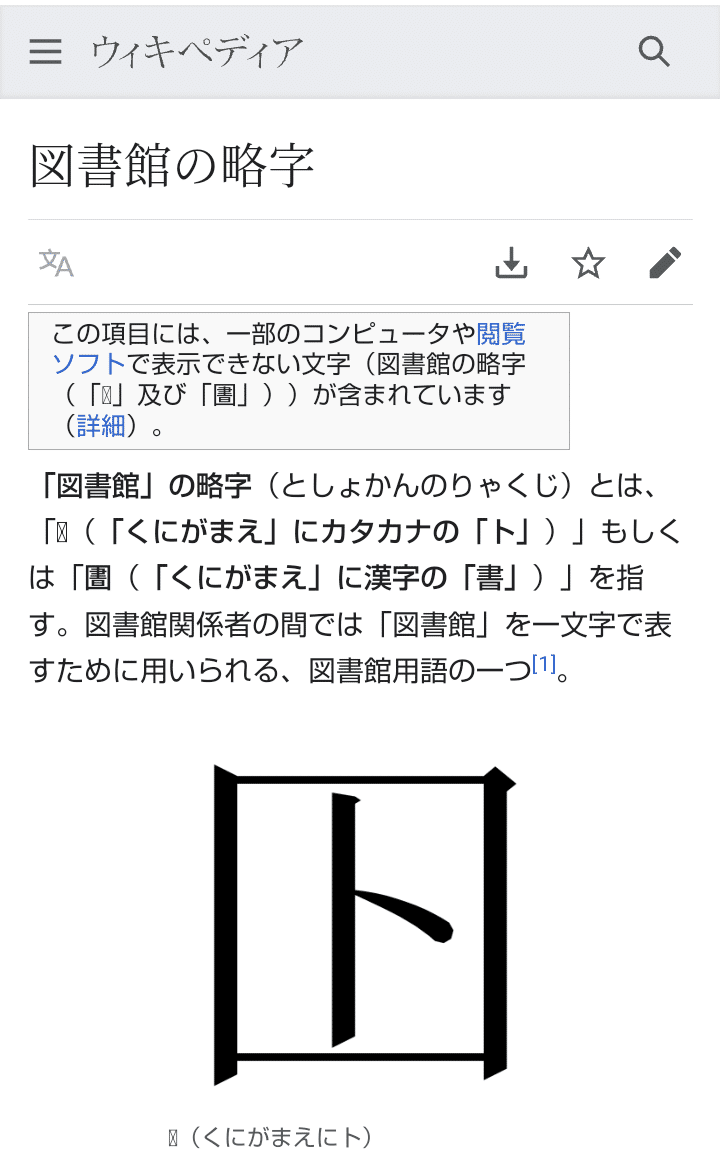

図書館学の最初の授業で「図書館」という漢字を習いました。

映画化もされた有川浩さんのベストセラー「図書館戦争」が発売されて間もない頃、新聞か雑誌で書評を読んで書店に買いに行きました。

今は亡きジュンク堂千日前店だったと思いますが、少し探しても見当たらなかったので店員さんに

「図書館戦争という本を探しているのですが…」と聞くと、

「図書館戦争、ですね」と、メモに「くにがまえにト」戦争と書いて探しに行ってくださって、

「あっ、きっと図書館学を履修してた人!」と嬉しくなりました。

「図書館戦争」はレジ近くに平積みになっていました。

私がこんなに苦労して取った司書資格、きっとこの資格を生かして働こうと思っている人は「図書館戦争」の登場人物ほどではないにしても司書という資格に理想と誇りを持つ優秀な人だと思います。

でも行政では図書館職員は軽視されることが多くて、司書の有資格者を置いていない図書館や、民間委託する自治体もあるとのことで、腹立たしい限りです。