エリック・テンハグ 狂気と知性の狭間で 【第1章 STORY】

狂気

狼の習性を知っていますか?

一匹狼という言葉があるように、狼の状況判断力は一匹だとしても非常に高い。ただ、基本的には群れで生息する生き物だ。リーダーが多数集まる集団と化するが、その中から優れたリーダーが群れを率いる。狩りにおいて狼の右に出るものがないのは、一匹一匹の判断力にプラスして優れたリーダーの采配がある。

STORY

■すべては小さな町クラブから始まった

その男は、選手としての経歴はさほど輝かしいものではない。

1970年にオランダ・ハークスベルヘンに生まれたエリック・テンハグは、現役時代に何かを勝ち得た、という経歴はない。エール・ディヴィジでもアヤックスやフェイエノールトといったオランダを代表とするビッグクラブでプレーしたことはなく、レジェンドとして扱われるのは最も長くプレーしたトゥウェンテくらいだろうか。2002年に現役を引退したDFは、オランダ各クラブの育成及びアシスタントを経て、2012年にエール・ディヴィジ2部クラブ「ゴー・アヘッド・イーグルス」の監督に就任する。そのクラブは、1年生監督に率いられ、1年で懐かしの1部復帰を果たす。

1年を監督としてすごした後、テンハグが向かったのはドイツのミュンヘン。ブンデスを代表するメガクラブ「バイエルンミュンヘン」のセカンドチームコーチとして招かれた。

当時のバイエルンは、世界的に注目を浴びていた時期でもあった。トップチームにペップ・グアルディオラが監督に就任したからだ。オランダのサッカーはヨハン・クライフに代表される「トータルフットボール」今でいうポジショナルプレーの発信源ではあるが、オランダ国内でその色が濃いのはアヤックスぐらいだ。実はフェイエノールトやPSVに代表されるように、エルンスト・ハッペルの影響力からハイプレス志向のスタイルがオランダのサッカー色である。

テンハグは異質だったのかもしれない。

もちろん、ハイプレッシングの心得は得ている。だが、ゴー・アヘッド・イーグルス時代から、ビルドアップによる前進には哲学を持っていた。

「いつもゴールキーパーから始まるんだ。彼は僕たちにどのように攻撃すべきか指示しようとしていて、対角線のパスを出すようにいっていたんだ。もし僕たちがまっすぐなパスをだしたら、すぐにプレイをとめて、そうするようにさせていたよ。彼は、自分が選手に望むことに関してはすごく厳しかったよ。」

ゴー・アヘッド・イーグルスでのトレーニングセッションは、テンハグの色がかなり出ていたものでもあったのかもしれない。

練習時、11対0で、相手がいない状態で練習をして、ピッチ上でボールをいかに回していくかの練習を重ねていったという。コーチにとっては、戦術を教え込む良いトレーニングになっていたが、選手にとっては退屈なものだったようだ。

「11対0の練習を4週間つづけて、みんな、"これは何なんだ?つまらないぞ”って思っていたよ。だけど、シーズン始まって数ヶ月たつと、自分たちが何をすべきかわかるようになったんだ。みんなが同じ考え方ができるようになって、とてもクリアになって、機能し始めたんだよ」

バイエルンでペップと共闘したテンハグは2015年にユトレヒトで2シーズン監督を務めたのちに、2017年からアヤックスの監督に就任した。

■アヤックスでの戦い

オランダ人指導者は2種類に分かれている。ファンハールのようなアヤックスの哲学を持つポジショナルプレー(アヤックスOB)とハッペルの影響を強く受けているハイプレッシングのサッカー。マルティン・ヨルやフース・ヒディングはこの系統だろう。

アヤックスとは無関係なテンハグは後者と言える。プレッシングを元にした設計と、ボール奪取後のポゼッション。主眼としているのはポゼッションよりプレッシングだ。

アヤックスは、知られている通りクライフの哲学を引き継いでポジショナルプレーを具現化している。アカデミーも次々と優秀な人材を輩出している。

その代わり、常に欧州市場から草刈り場とされ流出も避けられないのが現実だ。かつての「マイティ・アヤックス」はもうその姿はない。

オランダ国内では常に絶対王者として振る舞わなければならないアムステルダムの王は、毎年入れ替わる主力でやり繰りすることが求められる。

2017年12月。この夏に招聘したばかりのマルセル・カイザーを解任したアヤックスが後任に任命したのがテンハグであった。

主力が毎年変わるアヤックスにおいて、質を揃えることは難しい。軸となるのは選手の質よりも確固たる戦術だ。

例えば、テンハグ・アヤックスにおいて最も輝かしかったのは18/19だろう。このシーズンをベースにテンハグの戦術を見ていく。

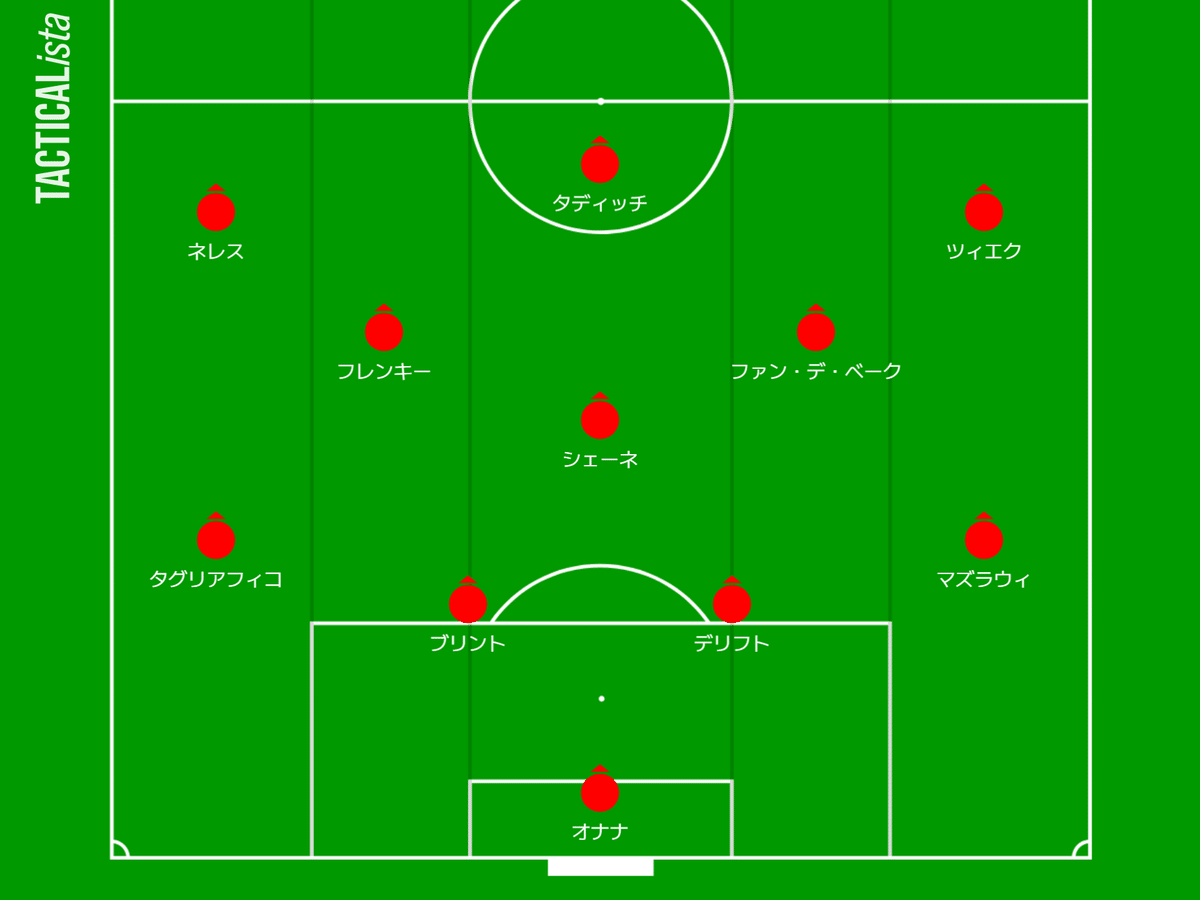

基本フォーメーションだが、ファン・デ・ベークが実質のトップ下感はある。本来は守備に走れるbox to boxをここに配置したのも、狙いはしっかりある。

まずはビルドアップ。

右SBのヌサイル・マズラウィが上がると同時に、右ウイングのハキム・ツィエクが内側に絞る。このマズラウィの動きが肝。ツィエクはカットインするタイプであることも踏まえこの年は大外を中心にプレーしていたが、この年を最後にチェルシーへ移籍すると、後釜のアントニーは大外をメインとするため、ルート作りに内側に入る。役割とパートナーによってプレーエリアを変えていく。

最終ラインからボールを受けられる体制を作るために、CFに入るドゥシャン・タディッチは本来トップ下をメインとするタイプらしく、実質のゼロトップと化して中盤に下がる。中央での受け手はツィエクとタディッチの2枚になる。

ビルドアップの陣形は、基本形は2CBとヘルプで左SBが加わる。ここが数的同数ならばGKのアンドレ・オナナが加わる。注目すべきは、MFが落ちてこないこと。中盤を落としても、最終ラインだけは数的優位になるが、他のエリアでは数的不利になる。受け手側が不利では、届けたところで先に行けない。

CBへのプレスが強くなれば、CB自らがポジションを上げ、エリアから相手人数減とスペース確保。この年はブリントに、シーズン終盤にはフレンキーを起用したように、事実上の偽CBとして後方の優位性は常に確保しておく。また、フレンキーや翌年にプレーすることとなるリサンドロ・マルティネスみたいなドリブルスキルある選手であれば、自らが中盤まで持ち運び、フェーズ2で数的優位を作る。

前線への運び方は、後方は必要最小限の人数でビルドアップ。CBには相手プレスとの1対1の状況で打開する能力が求められる。マタイス・デリフトはそこに期待を寄せられるプレーヤーだ。パスルートが確保されていれば、相手プレスが来ようとも打開できる。

前線は数的優位作りができているので、大外マズラウィと右ハーフスペースにツィエクとのトライアングルが形成。

ツィエクが浮くことで相手CBを釣り出せば、ファン・デ・ベークがその裏を突く。テンハグのビルドアップが完成。次は、この大本となるプレッシングについてみてみる。

■知性を求められるプレッシング

最終ラインをあえて最小限に留めて、時にはCBが前線の数的優位化のために起こるアイソレーション化を打開するという、かなりクレイジーなビルドアップともいえる。そして最前線に人数が揃っているということはハイプレスの濃度も高まる。高い位置でボール回収できればセカンドアタックが進む。テンハグが重要視しているのは、後方での丁寧に時間を掛けるビルドアップではなく、前線でのボールポゼッションだ。これは「ティキ・タカは糞だ」と嘆いていたペップに通じるところもある。同じポゼッション志向でもデ・ゼルビのブライトンとは逆だ。

その代わり、大きなリスクとは常に隣り合わせである。前線のプレスが嵌らなければ後方は薄いために、一気に深いところまで運ばれる。また相手のプレスも極端に人数を掛けてこられたら、パスコースが封鎖されるだけでなく、数的不利に陥る。ここは常に数的同数もしくは+1だ。下回っても上回ってもダメなのだ。プレッシングが肝になるのはこのためだ。自陣深くまで運ばれた時点で負けなのだ。

プレッシングは基本、同一サイドに圧縮させて選択肢を削っていく。CBに入ったところで、まずは逆サイドと中に展開されないようファーストプレス隊で壁を作る。

CB→SBへのパス。これがチェックメイトの合図。一気に距離感を縮め、嵌める。

この同一サイド圧縮で奪えば、その後のポジティブトランジションでショートカウンターをスムーズに発動できる。

奪った後は、同サイドで極端なオーバーロード(同一サイドに人数を掛けること)。タディッチを加えることで通常ウイング+SBの大外に+1ができるため、数的優位が作りやすい。また相手DFがそれに伴い人数を掛けるなら逆サイドは手薄になるので一気にサイドチェンジする。

■狂気の世界へようこそ

テンハグはクレイジーである。

それは哲学はもとより、実際にピッチで起こり得ている現象そのものも含め、だ。

CBとGKにビルドアップ能力がパーフェクトに求められる。対人よりもボール回収とゲームメイクだ。175㎝のリサンドロ・マルティネスがフィットしているのも、本来CBが求められるスキルとテンハグが求めるスキルとでは異なる。

故にだ。

テンハグの脚本通りに進めば、戦力で上回られたとしても、それを狂気のポゼッションと知的なプレッシングによるクリエイティビティで相手を打ち負かすことは十分可能だ。ペップのサッカーが質も伴わなければならないのとは違い、ポジションによってスキルさえ伴っていれば戦力差を補うことは出来る。それこそこの18/19はCLで3連覇中だったレアルを圧倒し、ファイナルまであと1歩まで迫ったシーズンだった。一見ハイリスクで型破りなスタイルでも、知性が伴っているので成果が出ている。

テンハグはアヤックスでエール・ディヴィジ3連覇を成し遂げた後、22/23よりイングランドへ渡る。舞台はマンチェスター、オールドトラッフォード。夢の劇場に戦場を移すことになるのだが、その狂気は自らへの凶器と化した。

NEXT

第2章『Pressure』

Thanks for watching!!