助動詞と準助動詞の違いとは?

こんにちは!

今回は「助動詞」と「準助動詞」についてお話ししていきたいと思うのですが、それぞれの文法にフォーカスするのではなく、大きな概念としてこれらを解説していきたいと思います。

まず、恐らく多くの方は「準助動詞」という言葉を初めて聞いたかもしれません。それもそもはず、私も留学へ行くまではもちろん聞いたことがなく「助動詞」についての認識もとても曖昧でした。ですのでまずは「助動詞」のお話からしていこうと思います!

助動詞は前回も出てきたのですが「can, could, will, would, may, might, shall, should, must」の9つで構成されているのが一般的です。

厳密には「need」や「dare」も助動詞として使われることもあるのですが、そこまで頻出ではないのでここでは省きます🙏

「shall」について少しだけ補足をすると、口語で使われることは少なく「will」の丁寧版のような認識で問題ないかと思います。ですので、「shall」を見た際は頭の中で「will」へ変換してみると理解しやすいかと思います!

次に準助動詞についてですが、これらは私が認識している限りでは「be able to, be going to, have to, had better, ought to, used to」の6つで構成されています。

これらが準助動詞と呼ばれている理由ですが、これらは助動詞とほとんど同じような意味をもっているからです。例えば

be able to → can

be going to → will

have to → must

had better, ought to → should

used to → would

などなどです。

また、動詞の原型を率いるという点においても同じといえますね!

では助動詞との違いについてですが、否定文や疑問文にするとよく分かるかと思います。例としては

You can play the piano.

否定文→You can’t play the piano.

疑問文→Can you play the piano?You are able to play the piano.

否定文→You aren’t able to play the piano.

疑問文→Are you able to play the piano?

という具合で、準助動詞の場合は前回扱ったグループAの単語(be, do, have)を用いて否定文や疑問文を作ります。

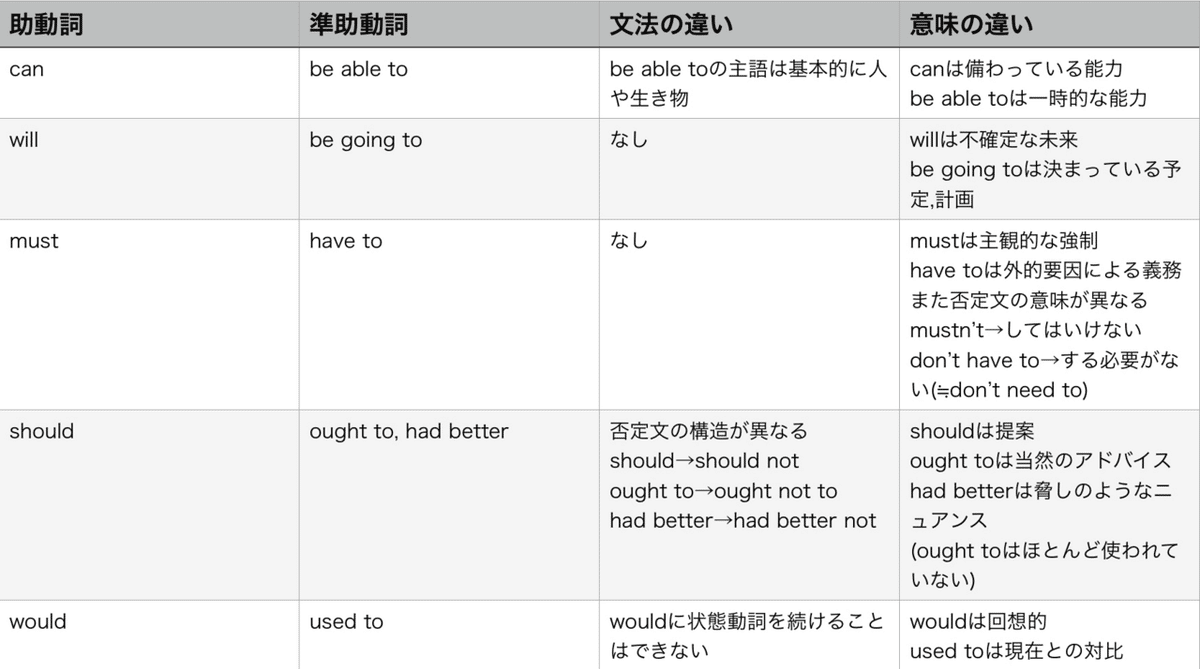

ただ、先ほども述べたようにこれらは”ほとんど同じ”意味なので小さなニュアンスの違いがあります。ですのでそれらの違いを簡単に表にまとめてみました!

ここで恐らくお気づきの方もいるのでは無いかと思いますが、助動詞というのは複数の意味を持っていることがほとんどです。例えば

「can」→できる(能力)、かもしれない(可能性/推量)

「will」→だろう(未来の推測)、つもり(意志)

「may」→してもよい(許可)、かもしれない(可能性/推量)

といった具合です。

ですが、準助動詞との違いをわかりやすくするためにここでは同じ意味として用いる場合のニュアンスの違いを載せてあります。

個人的には英会話においてここまで小さなニュアンスの違いは全然気にしなくてもよいと思っています。ただ、英語は繰り返しを避ける文化があったり、助動詞も準助動詞も日常会話で本当によく用いられるので今回を機にぜひ覚えていってくださいね!

はい!ということで今回は助動詞と準助動詞についてお話をしていきました。

この記事を書くにあたって下調べをしたのですがやはり人によって様々な解釈があるので1番シンプルでわかりやすいものを説明として用いることにしました。

次回ですが、実は今回全く触れなかった「could, would, might」などの「can, will, may」の過去形として覚えられている助動詞がありますが、これらが頻出する「直接話法、間接話法」「仮定法」についてお話をしていこうかと思います!

それでは!