ファミコンを振り返る – ドンキーコング

今回からは年代順にゲームソフトにスポットを当てて振り返ります。

ドンキーコング

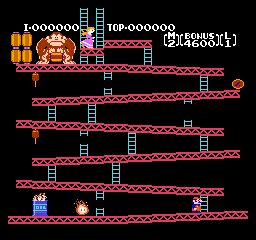

▼ファミコン版ドンキーコング

本体同時発売、つまりローンチタイトルとして販売された任天堂のドンキーコングは、同社アーケードゲームであるドンキーコングの移植作品で、主人公のマリオを操作してドンキーコングにさらわれたレディを救い出すのが目的のアクションゲームです。なお、アーケード版は宮本茂氏がディレクターとして開発に関わっていますが、ファミコン版への移植は別のチームによって行われました。

▼ファミコン版ドンキーコング タイトル画面

ローンチとしての役割

ファミコンの発売から遡ること2年、世の中のゲームのほとんどが同じ画面構成を繰り返す面クリア型のゲームであった中で、バラエティ豊かなステージ構成と物語性を持つゲーム内容が誰の目にも斬新であったアーケード版ドンキーコングは、登場と共に日米で瞬く間に大ヒットとなりました。

ファミコン本体はこのドンキーコングが遜色なく遊べることを1つの課題として開発されています。当時の家庭用ゲーム機の水準は、一番売れていたエポック社のカセットビジョンでも解像度54×64ドットの色数8色と問題外のスペックで、ファミコンと同日発売だったセガのSG-1000ですら表現力の高いモードを利用しても横8ドットに2色しか使えずスプライトも単色のみと、アーケードゲームを遜色なく再現することなど全くもって不可能なレベルでした。そこに現れたファミコンの性能はまさに別格であり、ドンキーコングの移植に当たっては、ゲーム開始時のデモ演出の省略や、4面構成から3面構成への面数削減、画面縦横比の変更など、幾つかの相違点こそ見られたものの、そうした点が批判的な意見に晒されることなど微塵もなく、むしろ優れた再現性からアーケードゲームが家庭にやってきたという称賛の声を以て迎え入れられました。情報の発信力にまだまだ力のない世の中でしたから、いきなり爆発的なブームを生むことはありませんでしたが、その登場は間違いなくゲーム史に刻まれた第一歩となりました。ドンキーコングの移植によりファミコンの性能が如何に優れていたかの証明がなされたのはもちろんなのですが、この後ファミコンが10年以上に渡って生き続ける結果となりえたのは、逆にドンキーコングが家庭用ゲームソフトの基礎として如何に優れていたのかという証拠でもあったのでしょう。

▼ファミコン版ドンキーコング 1面

マリオの誕生

主人公のマリオには少ないドットで顔つきをハッキリと判り易くするために、大きな鼻と、口ひげというデフォルメされた特徴が付けられました。口ひげを描けば、デフォルメされた鼻はより鼻らしく見え、実際に口を描かなくてもそこに口の存在を感じることができます。複雑な表現になってしまう髪の毛は採用しませんでした。帽子を被ればたった2ドットでも不自然さはありません。身体は、腕を振って走る姿を表現するために、腕と身体の色が異なっている服装にする必要がありました。それはまさにオーバーオール以外の何物でもありませんでした。こうしてマリオというキャラクタは機能主義的な発想の中から生まれました。

当時のゲームに登場する人型のキャラクタはいわゆる棒人間がほとんどでした。これはプログラマが絵を描いていたことにも由来するのですが、先人であるアメリカ人のリアル志向の強さがデフォルメではなく簡素化に向いてしまっていたことにも起因すると筆者は考えています。その点日本人はすでに現代に繋がる漫画アニメ文化に慣れ親しんでおり、且つ制限された中での制作力の強さを発揮する国民性を持っていましたから、圧倒的に足りないドットの中でいちキャラクタとして成立したデザインをすることは日本人には向いていたのかもしれません。

▼ファミコン版ドンキーコング 2面

名前の由来

生まれたばかりのマリオにはまだ名前がありませんでしたから、任天堂社内ではそのアクション的な特徴から「ジャンプマン」と呼ばれ、ディレクターの宮本氏は自分の作品にはすべてに登場させることを構想して「ミスタービデオ」と呼んでいました。キャラクタの名前が付与されたのは米国出荷の際で、シアトルの米国法人周辺地域の倉庫を所有していたマリオ・セガール氏の顔がキャラクタによく似ていたことから彼の名を取ってマリオと名付けられたと言われています。ただ、実際には彼に会ったことがある人はほとんどおらず、そのミステリアスさが面白かったのでマリオと名付けられたとNOA創業メンバーのドン・ジェームス氏は語っています。ちなみに当初は大工とされていた職業もこの時に配管工へ変更されたようです。

ドンキーコングの名前は、当時はキングコングの影響で日本ではコングがゴリラを示す言葉だと思われており、これに「とんま、マヌケ」の英訳を冠してドンキーコングと名付けられました。ただ本来は kong という英単語は存在せず、また donkey は「ロバ」が一般的な認識で「とんま、マヌケ」といった意味で使われることがあまりなかったため、米国ではそんな名前はおかしいと散々に言われていたとか。確かに「ロバのコング」では意味不明ですが、語感の良さもあって押し切ったところ、いつのまにか誰もが何の疑問も持たずに「ドンキーコング」の名前を呼ぶようになっていました。ちなみにキャラクタとしてのドンキーコングにはさらに後付けでクランキーコングという名前が付けられています。

▼ファミコン版ドンキーコング 3面

ゲームクリエータ宮本茂の誕生

当時、タイトーの「スペース・インベーダー」ブームの流れに乗り、任天堂も「スペース・フィーバー」などの亜流ゲームの開発を行っていた。ハッキリ言ってしまえば今で言うパクリゲーであるが、他社製品との差別化の難しかった時代でもあった。そんな中で登場したナムコの「ギャラクシアン」は、インベーダーゲームのいずれとも異なり、数多くの敵キャラクタが自由に飛び回り、背景では星屑が滑らかに煌めいていた。この差はインベーダーゲームが処理としては極めて重い画面単位での描画を行なっていたのに対して、ギャラクシアンではスプライトを使うことでキャラクタ単位の高速な描画を可能にしていたからだった。任天堂の上村雅之氏はこの技術に強い衝撃を覚え、技術研究に没頭することになる。こうして1981年「スペース・フィーバー」開発でも付き合いのあった池上通信機社との共同により、最新技術を贅沢に盛り込んだ「レーダースコープ」が開発された。

▼スペース・フィーバー

一方、任天堂はこの時期、米国法人NOA(Nintendo of America)を設立した。NOA社長の荒川實氏は「レーダースコープ」が売れると見込んで輸入するも期待は大きく外れ、設立早々倉庫には2,000台の在庫が積まれてしまう。上村氏も山内社長から「もう池上通信機には行くな」と釘を刺される始末だった。この状況を打破すべく、NOAの荒川氏はROMを交換してレーダースコープを新たなゲーム機に改造することを提案するも、任天堂本社としては「ゲーム&ウォッチ」のヒットに沸いている只中であり、国内の商売の忙しさを理由におざなりな対応だった。結局、この仕事は社内公募で全社的にアイデアを募り、集まった4案中の1つを提案者を中心に実現することなった。しかし、その案を提案したのはそれまでソフト開発に携わったことのない入社3年目若干28歳の工業デザインを担当する若手社員であり、荒川氏の心中は穏やかではなかったであろうと察する。しかし、今や誰もが知るようにこの起用は任天堂はおろかゲーム業界を変える奇跡でもあった。この若手社員こそ、後にスーパーマリオブラザーズや、ゼルダの伝説の生みの親となる、宮本茂氏だったのである。

▼レーダースコープ

宮本氏をディレクターに、プログラムは池上通信機社が担当した。当初は任天堂が版権交渉を行なっていたポパイを題材とする予定だったが、この話はなくなり、オリジナルのキャラクタが必要になった。宮本氏は自らのスキルを活かしてデザインし、マリオやドンキーコングといったキャラクタが誕生することになる。ドンキーコングのアイデアを実現するためにはレーダースコープのハードウェア性能は十分すぎるもので、大量のキャラクタが動き回ることもないため制約はないに等しかった。そこで不要な機能を削り落とすことで、基板の規模は縮小されることになる。こうして性能重視で開発されたレーダースコープは手軽なゲーム機、ドンキーコングへと生まれ変わった。ドンキーコングのおかげでNOAは米国ゲーム業界でも名を馳せることとなり、任天堂の業務用ゲーム機事業を救うことにもなった。

▼アーケード版ドンキーコング