『フットボールネーション』の感想をみんなで書いてみた!【OWLオムニバス】

OWL magazineのオムニバス記事企画です!

この企画では、普段OWL magazineに寄稿しているメンバーだけでなく、読者を中心としたコミュニティOWL's Forestのメンバーにも書いてもらっています。

OWL's Forestでは、オムニバス記事への参加以外にもメンバー間の交流や、ラジオ番組の作成など様々な活動を行っています。

是非、一緒に悪だくみをしましょう!

興味を持たれた方は、下のページと記事をクリック!

さて、前回は「サッカーと音楽」というテーマでした。

今回は、『フットボールネーション』の感想をみなさんに書いてもらいました!ネタバレのことも考えて、2巻までの感想としています。

『フットボールネーション』は、大武ユキ先生が小学館のスペリオールで連載されているサッカーマンガです。

【重要】乳がん治療のため、『フットボールネーション』は少しの間、休載させて頂きます。待つのに慣らされている読者の皆様、いつもより少し長めですが、楽しみに待っていて下さると嬉しいです!よろしくお願いいたします! pic.twitter.com/yVNgy9iuit

— 大武ユキ@フットボールネーション15巻 (@YUKI_OTAKE) August 27, 2020

先日、作者の大武ユキ先生が乳がんの治療のため休載が発表されました。

OWL magazineとしては、大武先生を応援する意味を込めて、勝手ながら今回のオムニバスを企画しました。

まだ読まれていないみなさんは、是非この記事を読んで、作品に手を取ってみていただけると幸いです。

そして大武先生、復帰お待ちしています!

それでは、今回のお品書きです。

・大武ユキ先生とOWL magazineの意外な関係性(中村慎太郎)

・映えるは正義(ほりけん)

・ダイヤの原石は、西が丘の夕陽に煌めく。(さかまき)

・脚のきれいな選手求む!〜「柔よく剛を制す」フォトジェニックに惹かれて〜(むぎちゃ@さとうかずみ)

・【SINCE 1964】 過去に愛したクラブへの想いなのか?(すず)

・ボールを蹴り続けられるのは、フットボールネーションのおかげです。(豊田剛資)

・海成高校から東京クルセイドに受け継がれる「流儀」(つじー)

・大武ユキ先生がいつも忙しい理由(中村慎太郎)

大武ユキ先生とOWL magazineの意外な関係性

(中村慎太郎)

先日、大武ユキ先生がご病気で休載する旨を告知されていて、あまりに驚いた勢いでOWL magazineのオムニバス記事企画を立ち上げた次第です。なお、とりまとめはコンスレンテつじー氏です。

そういえば読み始めた頃は毎日のようにフットボールネーションのことを話していたように思うのですが、連載が続くにつれて当たり前のものとして読んでいて特にコメントをしていなかったなと反省し、改めて読み直しています。ぼくが漫画を机の上に積んでいると、妻も便乗して一気読みをしていました。最終巻だけ未購入だったので、書店に行こうと急かされて購入してきました。

フットボールネーションという作品が目指している世界をもう一度振り返るために、未読の方へのネタバレにも配慮しつつ、今回は1,2巻までの感想を寄せ合うという形にしました。未読の方も是非1,2巻を手に取ってみてください。絶対に損はさせません。サッカーという競技に対する斬新な切り口と、登場人物の繊細な交流をお楽しみ下さい。

さて、実はOWL magazineと大武ユキ先生は根のところで繋がっているのをご存じでしょうか。OWL magazineは、代表である私中村慎太郎が、サポーターが主役となって記事を書いていくメディアとして立ち上げたものです。

そのベースとなっているのは、2015年にサッカー本大賞を受賞した『サポーターをめぐる冒険』(ころから)という書籍です。この本のあらすじは、Jリーグとサポーターに興味を持ち、サポーターとは何だろうと考えているうちに、自分がサポーターになってしまったというものです。

この本は、矢野大輔さんの『通訳日記』との激闘の末、サッカー本大賞を受賞したのですが、その時の審査委員であり、受賞コメントを読み上げてくれたのが、大武ユキ先生だったのです。

大武ユキ先生は、フリューゲルスサポーターであり、消滅後はフリエ難民となった経験を持っています。実は、サッカーメディア関係者にサポーターという背景を持つ人は少なく、仕事としてサッカーを扱っていることがほとんどです。ぼくはサポーターの気持ちはサポーターにしかわからないと思っています。だから、サポーターが主役となって自分たちの心情を綴るOWL magazineに需要があると考えたわけです。

そして、大武ユキ先生は、日本で最初に「サポーターとは何だろう」というテーマを意識した人の一人だと思います。そのくらいフリューゲルスの消滅は大きな出来事でした。

サポーターの気持ちがよくわかった上で書いているからこそ、フットボールネーションは我々の心に深く刺さってきます。

フットボールネーションは、紛れもなくサポーターが描いている漫画です。専門的な説明も多いのですが、あまり知識がない人でも自然と読める作りになっています。OWL magazineの読者でまだ読んでいない方がいたら、是非手に取ってみて下さい!!そして面白かったら大武ユキ先生に感想を送りましょう! 読者の感想は、世界最高の栄養剤です!

大武ユキ先生のTwitter(https://twitter.com/YUKI_OTAKE)

中村慎太郎(なかむらしんたろう)

OWL magazine代表。FC東京サポーター。書籍『サポーターをめぐる冒険』がサッカー本大賞2015を受賞。stand.fmで『中村慎太郎のクリエイティブドライブ』を配信中。

著作:『サポーターをめぐる冒険』『JORNADA 1』『JORNADA 2』『JORNADA 3』

note Twitter

映えるは正義

ほりけん

本作のタイトル『フットボールネーション』は、作中で「サッカー先進国」とルビが振られている。

1巻で示されるコンセプトは、日本サッカーを強くするのは、世界基準のフィジカルとセンスを持った選手を育てること。そのことを証明するために、東京都社会人リーグ3部の「東京クルセイド」が、天皇杯の優勝を目指す。これが本作の基本プロットである。

「アマチュアの選手達によるジャイアントキリング」というエンタメ感たっぷりの設定だが、才能に頼らない、フィジカルという理詰めのアプローチは実に硬派である。作品に通底する「結果で示す」というメンタリティには、プロフェッショナリズムを強く感じさせられる。

まるで「漢」と書いて「おとこ」と読ませるような骨太さがある。

サッカーにヒューマンドラマを絡ませつつ、運動や認知に関する様々な理論を織り交ぜていく知的な展開は、他に類を見ず、面白い。インナーマッスルは頻出単語であるし、腸腰筋や拮抗筋など、普段あまり目にしない漢字も出てくる。

しかし、こうした用語の中でルビが振ってあるのは深視力(しんしりょく)、垂軸(すいじく)くらい。決着(ケリ)、手遅れ(ダメ)など、話し言葉のルビの方が多いのは意外だった。

ルビといえば、あらためて読み直して気になったのは、紫(ゆかり)。名前で呼ばれているシーンがないのでつい読み飛ばしていたが、本作のヒロイン(?)、緒方さんの名前である。緒方さんは、サッカー雑誌の女性カメラマンで、1巻の1ページ目に登場する。

本作において、緒方さんがレンズ越しに感じた気づきを発露するシーンは、例外なく重要である。彼女の気づきを、「東クル」の高橋監督が論理的に解きほぐすことで、物語が進んでいく。「言語化」が重視される現代サッカーにも通じるものがある。

そんな緒方さんの信条は、”フォトジェニックは一流選手の証”。良い選手は感覚的にわかるということだろうが、映えるは正義、とでもルビが振れそうである。

ただし、読み進めていくと、僕らが見慣れているものが必ずしも正しいとは限らないことも明らかになる。漫画らしからぬ知的な展開を愉しみつつも、何がフォトジェニックなのか、「見る目」を養いたくなる作品である。

↑ディエゴ・シメオネ@ワンダ・メトロポリターノ

(選手等の写真は普段ほとんど撮らないが、ストレージを探した中で一番フォトジェニックだったもの)

ほりけん

浦和レッズサポーター。OWLでは「インテリ系浦和サポ」と呼ばれるが、普段友人には「レッズの話をしだすと途端に知能指数が下がる」と言われる。

主な執筆記事:『サッカーに焦がれて沖縄へ 浦和レッズのキャンプとBリーグの試合に行ってきた』『オーストラリアのスーダン人コミュニティとは? 浦和レッズの新戦力トーマス・デン選手のルーツから多文化共生を学ぶ』

note Twitter

ダイヤの原石は、西が丘の夕陽に煌めく。

さかまき

漫画「フットボールネーション」の魅力の一つは、緻密に描き込まれたスタジアムの風景だ。特に印象的なのは、序盤で登場する西が丘サッカー場。国立の施設だからか作中でも実際と同じ名称が語られる数少ないスタジアムの一つで、主人公・沖千尋の才能を目にしたサッカー記者・三枝が試合後に声をかけるシーンの舞台として、また東京クルセイドが挑んだ東京都サッカートーナメントの舞台として用いられている。

現実世界における西が丘サッカー場もまた、東京のサッカーファンには馴染み深い。都心には珍しいサッカー専用スタジアムであり、写真撮影にももってこい。Jリーグの試合になればそれなりの観客数になるものの、通常は観客数もそこそこなのでバックスタンドに陣取ればどちらかのチームに肩入れせず、純粋なサッカー観戦にもちょうど良い。私の応援する東京武蔵野シティFCの試合はもちろん、FC東京U-23の試合もよく観戦に行った。変わり種では三ツ沢の代替地として使用された横浜FC-松本戦も印象的だった。スタジアムの目と鼻の先に住んでいる大学時代の同級生が見物したという自衛隊サッカー大会も強烈だ。

中でも、三枝よろしく西が丘でまばゆい才能に触れたという意味で思い出深いのは2016年6月26日、FC東京U-23とグルージャ盛岡の一戦。この試合のお目当ては、何と言っても中島翔哉、そして室屋成。オリンピック日本代表として期待のかかる2選手の活躍をこの目で見たかったのだ。一方の相手の盛岡も、明治大学で長く監督を務めた神川明彦氏が就任したと聞きどんなチームになっているのかが気になっていた。

この日のFC東京U-23のスタメンはJ3では反則級の布陣で、2トップはユインスと中島。右サイドバックに室屋成。オーバーエイジ枠として水沼宏太と吉本一範に圍謙太郎。盛岡が気の毒に思えてならない。予想通り、右サイドを中心とした攻撃で盛岡を圧倒していく。中島はPK、1対1のチャンスこそ逃し得点力の面で物足りなさはあったが、右サイドを独走したドリブル力は強烈で、シュートのたびにスタンドからは歓声が上がる。試合結果は1-0だったが、それ以上に「こういう才能を持った選手が日本代表になるのか」と納得したのを覚えている。

中島と室屋は順調に五輪代表に選出、その後は日本代表に上り詰め、海外移籍まで果たした。勿論この試合の後も何度も彼らのプレーを目にしたが、あの日に西が丘で見た時の衝撃は忘れられない。西が丘で見つけたダイヤの原石は、他で見つけたものよりも輝いて見える。そんな不思議な場所なのだ

さて、話は変わるが先日9/16に天皇杯一回戦が行われた。東京都代表と栃木県代表の試合会場は、ここ西が丘。東京都代表は東京都サッカートーナメントを制したJFLの東京武蔵野シティFC、対する栃木県代表は近年元Jリーガーを多数補強し成長著しい栃木シティFCだ。

作中ではトーナメント決勝の試合風景は省かれ、「JFLのおっさんチームが暑さが自滅してくれた」と書かれてていたが、もしかすると相手チームのモチーフは武蔵野だったのかもしれない(当時、それほどベテラン勢が多かった記憶もないのだが)。2012年にはJ1クラブを倒しベスト16まで駒を進めたが、今年はそれ以上の成績を挙げられるだろうか。もしも元日決勝まで辿りつけたならば、それはまさに漫画の世界そのままだ。

いや、事実は漫画以上に面白いのかもしれない。

3-3(PK5-4)。一回戦の結果を誰が予想しただろうか。キーパーのミス、セットプレー、PKで3失点を喫した武蔵野シティは後半41分から10分足らずで追いつき、勢いそのままにPK戦の末勝利。あまりにも劇的で、残酷な死闘。無観客試合だったのが本当に惜しい試合だったが、ブラウン管越しでも両チームの選手たちの輝きはありありと感じられたと思う。

天皇杯は今年も、そして来年も続いていく。

ぜひ、次は生で西が丘を駆けるダイヤの原石を探してみてほしい

さかまき

東京武蔵野シティFCサポーター。stand.fmで「キャプテンさかまき」として『旅とサッカーを紡ぐラジオ OWL FM』を配信中。

主な執筆記事:『「キャプテンさかまき 深夜の馬鹿力?!」 OWL FCのラジオパーソナリティ、はじめました!』

note Twitter

脚のきれいな選手求む!〜「柔よく剛を制す」フォトジェニックに惹かれて〜

さとうかずみ@むぎちゃ

フットボールネーション。

出会ったのはkindleでオススメにあがってきたから。だったと、思う。

サンプルをダウンロードしチラ読みしたのがきっかけ。

CONTENTSに並ぶ言葉に惹かれた。

「脚のきれいな選手求む!」

読み進める中にも散りばめられた言葉、

台詞にとても惹かれた。

「フォトジェニックの理由」

「フォトジェニックは一流選手の証」

解き明かされていくそれにめちゃめちゃ納得‥。面白い!!

それについて、尾形紫(おがたしおり)というスポーツカメラマン件ライターと、高橋幹保(たかはしみきやす)監督との絡み、詰めるシーンが好きで。

「日本人にフォトジェニックな選手が少ないのはなぜですか?」

「理由があるならおしえて下さい!」

‥そして、私はハムストリングスのファンとなる。

自分の推し選手の歩き方、体型、太腿、お尻の形‥思い浮かべながら読む。

自分も、お尻にキュッとチカラを入れ、骨盤を立て裏腿を意識しながら読む。

『フットボールネーション』をまだ読んだ事が無く、今、これを読んでいる方は、「なんの話してんねん、サッカー漫画ちゃうんかいっ」と、思われているかもしれないが、まぁ、まず、読んでみる事をオススメする。

サッカーファンでなくても、面白い切り口とストーリーにスラスラスイスイページを捲れるだろう‥。

まず、初巻。手に取って欲しい。

「脚のきれいな選手」の深みを、ぜひ。

そして、希少な「フォトジェニック」と評される脚光を浴びる、一ノ瀬迅(いちのせじん)が、主人公ジョーカー沖千尋(おきちひろ)の影に怯える、まさに、「光」と「影」の織り成す行方。

少なくとも、ここで紹介する1、2巻では全くと言っていいほど、戦術云々の場面は出て来ない。

スポットライトを浴びるは筋肉。

一昔前のガチの筋トレ自慢サッカー部出身の方が読んだら「???」と思うかもしれない。

現在15巻まで出ているが、サッカーという原石に多面的にカットを施し少しづつ美しさと、命を吹き込むダイヤモンドのような漫画だと思った。

ブリリアントカットが放つ「光」が織り成すストーリーに目が離せない作品であり、シンチレーションに期待が高まる‥。

自分の歩く姿も美しくなるかもしれないサッカー漫画なんてほかにあるだろうか?!

はやく続きが読みたいものだが、ユキ先生の華麗なる復活のその日まで。

エールを送ります。

さとうかずみ@むぎちゃ

ヴィアティン三重、栃木SC、そして船山貴之のサポーター。OWL magazine代表の中村慎太郎に「サッカー界には彼女を表現する語彙がない。」と言わしめた。

主な執筆記事:OWLオムニバス記事『高校サッカーの思い出』内の『私がPK戦恐怖症になったワケ』

【SINCE 1964】 過去に愛したクラブへの想いなのか?

すず

横浜ユナイテッドのホームスタジアム、これは、日産スタジアムですよね!

トリコロールワンスタジアムショップもちゃんと描かれていて、マリノスサポーターのわたしは感激しております。

横浜ユナイテッドのモデルは、横浜F・マリノスですかね?ね⁈

主人公 沖千尋(おき ちひろ)のモデルは、もしかして……。あの選手ですよね。

ジュニアユースからユースに昇格できなくて、慶応義塾普通部。「港北の坊ちゃん校」としか書いてないのですが、千尋のカバンのマークは慶応義塾のあのマークですし制服は学ランですし。ということは、千尋のモデルは、都倉賢選手じゃなかろうかーーーっと思ったのですよ。イケメンなのも同じだし。

興奮気味に検索しましたが、千尋のモデルはいないそうです。大武先生が「いません」と答えていらっしゃるので、いないのでしょう。

ちなみに、都倉選手は、マリノスジュニアユースから、川崎フロンターレU-18を経てプロになっています。

小説や、漫画にでてくる人物は、誰をモデルにしたのか、どこが舞台なのか気になる質です。登場する人物・団体・名称は架空のものです、と書かれていても、こまかな設定から、あの人かなとか想像しながら読むのが好きです。

えー、じゃあ、一ノ瀬迅(いちのせ じん)は誰だろう。

「鮮烈なJデビューから一年。今シーズンから10番を与えられ、名実共に横Uの若きエースです!」とあります。

ユース在籍中にトップチームに登録され、翌年からマリノスの10番を背負った小野裕二選手ですよねっ。妄想が止まりません。占いのいいところだけ信じるように、都合のよいところだけ切り取って勝手にマリノス色強めに設定しながら、ひとコマひとコマ楽しみました。

隅々まで舐めるように見るなか、横浜ユナイテッドのエンブレム中央に「SINCE 1964」と書いてあるのが気になりました。マリノスの創設年は1972年ですから、別の意味をもつ数字です。大武先生の生まれ年かな?と思いましたが違うようです。

推測するに、この数字は、全日空サッカークラブ(横浜フリューゲルスの前身)の創設年ではないかと思うのです。大武先生のプロフィールには、全日空サッカークラブ、横浜フリューゲルスのサポーターだったと記載があります。横浜ユナイテッドのエンブレムに創設年をいれることで、昔応援したクラブへの愛情を表現されたのかな、と思うのです。素敵!素敵です。

細かい描写以外にも、『フットボールネーション』には、蛍光ペンで線をひきたくなるようなセリフもたくさんあります。

「もも裏、特に尻のすぐ下辺りを意識して歩くだけで、自然に身体の使い方が変わる。」

「もも裏を使うと階段も楽に昇れるぞ。」

「ちなみに、ダイエットと老化防止にもなる。」

さっそく明日から、もも裏に意識しながら歩んでゆきます。

そして、15巻までゆっくり読んで登場人物のモデルが誰なのか妄想し、大武先生のご復帰をゆっくりお待ちしております!

『フットボールネーション』では、フォトジェニック、足の綺麗な選手というフレーズがよくでてきます。真っ先に思い浮かんだのが、レロイ・サネ選手です。わたし的美脚ナンバーワンの選手です。見よ、この美脚!プレーも一流ですよね。大好き。

すず

横浜F・マリノスを応援しています。マンチェスターシティも好き。戦術は語れません。

note Twitter

ボールを蹴り続けられるのは、フットボールネーションのおかげです。

豊田剛資

拝啓、大武ユキ先生。

僕は今年で42歳になる社会人サッカー選手です。高校卒業後からずっと社会人サッカーをし続けているので、かれこれ23年ぐらいの経歴になります。

30歳代に入ると不摂生による体力の衰えと気力の低下が起きました。この頃から僕が試合中にする本気のダッシュは、得点チャンスを感じた時、失点のピンチの時、そして自身のイージーミスをカバーする時だけ。まともに走れないので、3分以上走るとウルトラマンのようにカラータイマーが鳴り始めます。もし鳴った時点で僕はピッチから離れないといけません。

また、体力の衰えがはっきりと分かり始めた頃に、所属するクラブや対戦相手に20歳前後の選手が増えてきました。彼らに対して体力勝負ができないので、どのタイミングでサッカーを辞めるか漠然と考え始めました。

そのような時にチームメイトから「登場人物の会話が選手目線で面白いですよ」と勧められた漫画が『フットボールネーション』の第1巻です。

チームの中にサッカーを“知っている上手い選手”がいるのといないとでは違うなと思い始めたところに、

「すっげ 快感だった。アタマ疲れたけど・・・」

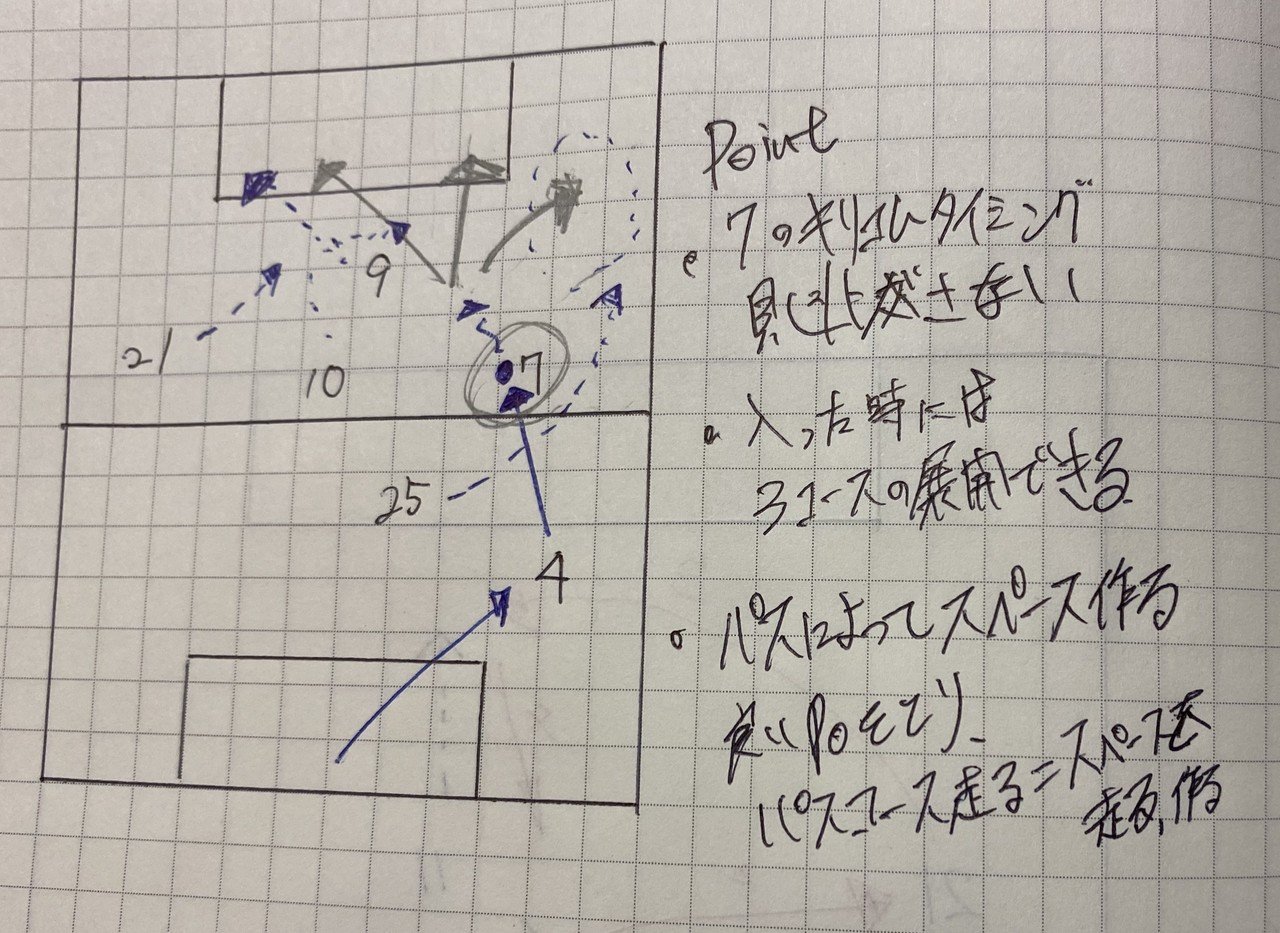

というセリフに出会いました。第1巻・第2章で主人公の沖千尋が本気を出し、自身が最適だと思うスペースへ味方に遠慮なくパスを出していくシーン。この一連のパスを受け続けた鳥海森之介の試合終了後に出た心の声です。

これらの一連のシーンは攻撃の流れですが、リアルのサッカーでは守備のプレーにも身体的な疲労よりもアタマの方が疲れることがあります。

ボールを奪うプレー自体、時には独りよがり的な奪い方があります。しかし、基本は奪う位置、角度、強度、タイミングを周りの声を聴きつつ状況判断を繰り返し、ボールを奪いに行きます。ただそれだけではいけません。なぜならば、守備は攻撃の第一歩目なので、ボールを奪った後の展開もイメージしなければいけません。次への展開を考えつつボールを奪いに行く。この一連のプレーをすると相当アタマは疲れます。

僕はそもそも技術がない選手です。そんな選手がチームの歯車として働くには、常にゲームの流れを読み続けるプレーを心がけないといけません。しかし、試合経験上「この程度でも十分だろう」という妥協したプレーを続けていました。このようなプレーばかりでは、鳥海森之介と同じ“アタマが疲れる快感”を感じることはなく、ただ身体的な疲労しか感じない。貴重な休日にボールを蹴る喜びがあるのに、妥協しているのはもったいないなと反省しました。

基本動作の「ボールを止める、蹴る、走る」ことも意識し、真の意味で試合経験を活かしたプレーを心がけました。そうすると、20歳前後の選手にスピードや持久力では敵わなくても、アタマを使ったプレーではまだ勝てる部分が残っていることに気が付きました。そして僕にも“アタマが疲れる”ようになりました。

このセリフにもし出会わなければ、40歳を過ぎてもまだボールを蹴り続けたいと思わなかったはずです。

大武ユキ先生、ありがとうございました。

追伸、僕は21歳の時に先生とは異なる箇所で同じ病気をしました。当時はポンコツになった自分自身が大嫌いでしたが、今は不思議と大好きになりました。

豊田剛資(とよだたけし)

OWL magazineを読み始めてからサッカー旅に目覚める。現在も社会人サッカー選手として現役でプレーしている。

主な執筆記事:『OWL magazineを読んで僕がサッカー旅へ出かけた理由 〜お礼文を送ったら記事を寄稿することになってしまった〜』

海成高校から東京クルセイドに受け継がれる「流儀」

つじー

常識という言葉を辞書でひくと「一般の社会人として、だれもが共通してもっている知識や分別」(明鏡国語辞典)とあります。『フットボールネーション』は、日本サッカー界で語られる常識に挑んだ作品です。もも裏の筋肉を使える選手で構成された東京都リーグ3部のアマチュアクラブ、東京クルセイドが天皇杯優勝を目指します。

そんな『フットボールネーション』から十数年前、大武先生が描いたサッカーマンガが『我らの流儀』です。

舞台は、東大合格者を輩出する超進学校の海成高校。そこで東大現役合格と高校サッカー選手権優勝の両方を目指す高校3年生、加納が主人公です。優勝といっても、元々地区予選一回戦負けが常連の高校です。進学校ですので、3年生のほとんどは選手権予選を前に引退をします。そんな中で加納、榊、水村の3人は、部活を引退せず、学業と部活の両立を続けます。超進学校かつ、3年生の大多数が欠ける中での全国出場と優勝、サッカー界の常識ではなかなか考えられません。なんだか東京クルセイドと重なります。

作品中にこんな台詞があります。

「結局は、高校レベルじゃ運動量と個人技と運だけで勝てるんですよ」

加納がここにも挑みます。指導者がいないことを逆手に加納は自ら練習や試合の指揮を取り、サッカーの本質的な面白さを追求し、観る者を魅了するサッカーで、高校サッカーの常識にチャレンジします。具体的には、ラインを高くあげオフサイドトラップとゾーンでコンパクトに守る守備、ダイレクトまたはワンタッチパスを駆使した攻撃です。連載当時の1996年では、かなり先進的なサッカーです。加納はこのサッカーを実践し勝つことで、サッカー本来の面白さを体現したサッカーで勝負に勝てることを証明しようとします。

海成高校が選手権に出場できたのか、出場できたとして優勝することができたのか。結末は、ご自身の目で確認ください。

「俺も走らないサッカーは好きじゃないが、最近のたくさん走ったヤツが偉いって風潮はどーなんだろうな。」

「サッカーに必要な本質的に必要なテクニックとは―"相手のプレッシャーの中でトップスピードでプレーしながら"…正確にボールを止めて蹴ること―だ。」

これらは、『フットボールネーション』中の台詞です。これを読むと、根底に流れている問題意識は『我らの流儀』と変わっていません。

どうしてもフィジカルの話が先行しまいがちな『フットボールネーション』ですが、その根底にあるのは「やみくもに走るサッカー」や「基本的なテクニックを軽視するサッカー」への反発だと思います。そう考えると、加納が海成高校で成し遂げようとした「流儀」は、形を変えて東京クルセイドに引き継がれているのではないでしょうか。そして今なお『我らの流儀』で語られる内容が古びていないことについて、大武先生の視点には恐れ入ります。

『我らの流儀』を読むことで、『フットボールネーション』をさらに別視点から何倍も楽しむことができます。是非合わせてお楽しみください。

つじー

北海道コンサドーレ札幌サポーター。stand.fmで『コンスレンテつじーのサッカーお悩み相談室』を配信中。

主な執筆記事:『札幌サポ、韓国の要塞でACLに出会う』

note Twitter

大武ユキ先生がいつも忙しい理由

(中村慎太郎)

深夜Twitterの妖精こと大武ユキ先生は、いつも追われている。彼女の前には常に締切があり、締切を乗り越えるとまた締切があり、その先にも締切がある。「1週間風呂に入らなかった。ご飯を食べないと死ぬけど、風呂に入らなくても死なない」などの実に漫画家の先生らしいツイートをすることもある。

昨年の冬に、とある出版社で偶然大武ユキ先生に会う機会があった。少し遅れていったところ、10人くらいいる中から「どうも、お久しぶりです。大武です」と言って、ユキ先生が現れた時は本当に驚いた。

帰り道一緒になったので、色々話をしながら駅まで向かったのあdが、思えばこんなに大武ユキ先生と話したのは初めてだったかも?今度からOWLの飲み会は駄目元で毎回誘ってみよう!!

さておき、その時にいつも忙しくしている理由を聞いてみた。

その理由は、原稿を描くのが遅いからということだったのだが、だったらアシスタントさんを雇うなどすればいいのではないかと率直な疑問をぶつけてみた。するとどうも、アシスタントさんでは解決不能な問題があるのだそうだ。

フットボール1巻の表紙を見て欲しい。背番号6番沖千尋が描かれている。この時、ボディーバランスの良さが感じられるのが大武ユキ先生の描写の特徴なのだが……。実はもう一つ気付くことはないだろうか?

そう言われても困る?

ユニフォームとスパイクにご注目頂きたい。千尋の身体の動きに合わせて自然にたるんでいるのがわかるだろうか。また、それにあわせてユニフォームの意匠も同じようにたるんでいる。ページを開いてみて欲しい。どのコマでも手を抜かずにユニフォームやスパイクが、活き活きと描写されているのだ。

ユニフォームなどの描写は、アシスタントには出来ないらしく、結局自分でやるしかないのだそうだ。よく見て欲しい。ちょっとしたコマでも、スパイクの裏まで丁寧に描かれていることがわかる。足裏の模様から、スタッドの位置や大きさまで正確に再現されているのである。

異様なまでのこだわりを感じると共に大武ユキ先生の尋常ならざるサッカー愛を感じる。「足の綺麗な選手を求む!」から始まるフットボールネーションは、選手が視覚的に美しく見えるかどうかという論点から始まる。

この作品は、細部の細部までサッカーの視覚的美しさを探求する大武ユキ先生だからこそ書ける、大武ユキ先生にしか書けない作品なのだ。

神は細部に宿る!!

中村慎太郎(なかむらしんたろう)

詳細プロフィールは、記事冒頭『大武ユキ先生とOWL magazineの意外な関係性』参照。

いかがでしたでしょうか。

我々OWL magazineは、サッカーや旅にまつわる記事を毎月12~15記事ほどnoteのマガジンで掲載しています。月額700円で読み放題となっています。読むと、旅が恋しくなったり、サッカーがもっと面白くなる記事ばかりが詰まっています。この記事は全編無料で読めますが、他の記事は有料です。是非、マガジンの購読をよろしくお願い致します。

なおマガジンには、例えばこのような記事が掲載されています。是非、試し読みをしてみてください!

ここから先は

¥ 300