【前編】「人間とAIのコンヴィヴィアルな関係を目指して」Designship2024 登壇レポート

こんにちは!NECの5年目のデザイナー山崎茜です。

私は、コミュニケーションデザインに広く携わっています。

先日Designship2024のメインステージに登壇してきました。

前半では、プレゼン資料を振り返りながら10分の登壇では伝えきれなかったことについて解説しながら説明していきます!

後半では、こちらで気づきや裏話を公開しています!

↓Designshipでどんなプレゼンをしたのか?については、こちらのアーカイブからご覧ください!

Vimeo【NEC】山崎 茜 "人間とAIのコンヴィヴィアルな関係を目指して" をオンラインで鑑賞 | Vimeo オンデマンド

「人間とAIのコンヴィヴィアルな関係を目指して」プレゼン解説

今日はNECの代表技術の1つである「AI」を介した、人・物・事との関係性について考えていることをお話しします。

【解説】

みなさん、NECってどんなイメージがありますか?PCや携帯でしょうか? 今NECでは、DX×AIのリーディングカンパニーとして、「DX」「AI」「セキュリティ」に力を入れています。 その中から「AI」にまつわる話として、今私が考えている「人間とAIのコンヴィヴィアルな関係を目指して」というテーマでお話しました。

デザインって、課題解決をして新たな価値を創るもの。とよく言われていると思いますが、 それはIT企業のデザイン部門でも同じです。

NECでは海底から宇宙まで、捉える領域の幅が広く、大きくて複雑な課題解決をするのがNECの特徴です。そのため様々なユーザーやステークホルダーのことを考えて答えを導き出す必要があります。

なので、誰かの「便利」を考えると、誰かの「不便」になり得ることをよく感じます。 例えば、サービスを考える時に、今までにない体験が提供できるけども、 個人情報を今まで以上に取らなければならなかったり、 便利なものはできるけど、これは本当に将来的に人のためになるのか?と感じることがあります。 (みなさんも感じたことはありませんか?)

そのため、常に色んな人や物・事との「関係性」について考えながらデザインをしています。 関係性というのは、便利さと創造する力のバランスを取ったり、倫理観など将来的に社会のためになるのか?という視点であれこれ考えます。

私たちは今まで、人と人。人と情報。人と社会など、さまざまな関係性をデザインしてきました。

一方世の中では、「AI」が当たり前の存在になりつつありますが、 「AI」に対する反応やイメージは、ポジティブなものからネガティブなものまで多種多様です。 パソコンからケータイ・スマホというテクノロジーの普及は人や物・事との関係性に変化をもたらしてきました。そして今まさに「AI」の時代に入ってきています。

【解説】

このスライドは、社内のベテランデザイナーの方から言われたことを元に取り入れました。

”人類の歴史において「パソコン」が登場した時、「携帯・スマホ」が登場してきた時、、とコミュニケーションの形は変化していて、デザイナーに求められることや、デザインの範囲も変わってきている。”ということでした。

自分の短いデザイナー人生では気づかなかったことでしたが、「AI」の時代が到来したことは、新たなコミュニケーションとデザインが生まれる節目でもあるんだなと感じています!

私はAIとの関係性を深堀ることで「人間の可能性」を広げていきたい。 AIを扱うNECのデザイナーとしてそう考えています。

【解説】

AIは仕事を奪うものだと言われたり、AIを使うとしてもプロンプトを適当に入力するとあまり良い返事が返ってこなくて、プロンプトを工夫して初めて有益な返事が返ってきたりすると思います。 私はAIを活用していくことで、人間の抱える孤独や悩みを減らしていったり、人間の創造する力を広げるなど色んな可能性があると考えています。

ところでみなさんは、コンヴィヴィアルという言葉、ご存じですか? 聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。

コン・ヴィヴィアルとは、共に生きる。という意味で、 お互いに活き活きと過ごしている状態のことを言います。 私は、AIとの関係性を考えていく時に、この言葉を参考にしています。

【解説】

「コンヴィヴィアル」という言葉は、思想家/文明批評家のイヴァン・イリイチが提唱した概念です。自立した存在が共に生きる中で、生まれる生き生きとした情動や喜びを意味します。色んな例があるので、ニュアンスとして伝われば幸いです!

(参考)「コンヴィヴィアル・テクノロジー」緒方壽人 ttps://convivial.tech/

”メキシコでイリイチに直接師事した山本哲士氏の著書には、次のような一節があります。 たとえば、ラテンアメリカのある山村に、異質な人(他所からきた宣教師や神父)が訪れ、バナキュラーな暮らしをしている村人たちに役立つ「いい話」をしたとする、それがいままでなかった異質な話であるのに、村人たちの暮らしに役立つようなものであり、和気藹々とその時間がすごされたとき、「今日はとてもコンビビアルだった」という言い方をされる。他律的なものが、自律的なものに良い方向へ働いたということだ。現在の日常でも、それは使われている。”

”また、19世紀フランスの食物哲学者ブリヤ=サヴァランにとって、コンヴィヴィアリティ(convivialité)とは、異なる人々が長い時間をかけて美味しい食事をしながら親しくなり、インスピレーションに満ちた会話をしながら時間が過ぎていくことを意味していた。”

では、どんな状態だと活き活きしているといえるのでしょうか? あらゆる道具には、人間の能力を高めてくれるラインと、 逆に頼りすぎることで、人間の能力を奪ってしまうラインがあると言われています。 つまり、道具に頼り過ぎないちょうどいい中間こそが 「コンヴィヴィアル」であり、お互いが活き活きできると言えるのです。

【解説】

このスライドはイヴァン・イリイチさんの2つの分水嶺の考えを元に紹介しているのですが、そのままだと難しく何度も言葉を調整したスライドでした。

便利すぎると考えなくなってしまう。何事にも頼りすぎではいけない、距離感が大事だということです。道具としてお話しましたが、親子や友達・恋人との関係にも当てはまることだと思っています!

例えば、「自転車」は人の漕ぐ力を活用して、人間が素早く移動することができるようになった物としてコンヴィヴィアルであると挙げていたり、(車では排気ガスを出してしまう) 「コンピューター」は、それまで国家や大企業だけが所有できた物でしたが、「パーソナルコンピューター」は、一般人が使えるようになったことで、個人の能力をより発揮できるようになったという意味でコンヴィヴィアルだという人もいます。 このように人間は能力を高められて、かつ道具側も力を発揮している状態が、がお互いが活き活きしきている状態。つまりこれが「コンヴィヴィアル」なのです。

【解説】

みなさんの中でコンヴィヴィアルのイメージは沸きましたか、、?

道具側の「活き活きしている」の解釈が難しいのですが、個人的には道具側も力を存分に発揮していることが活き活きしていることだと解釈しています!

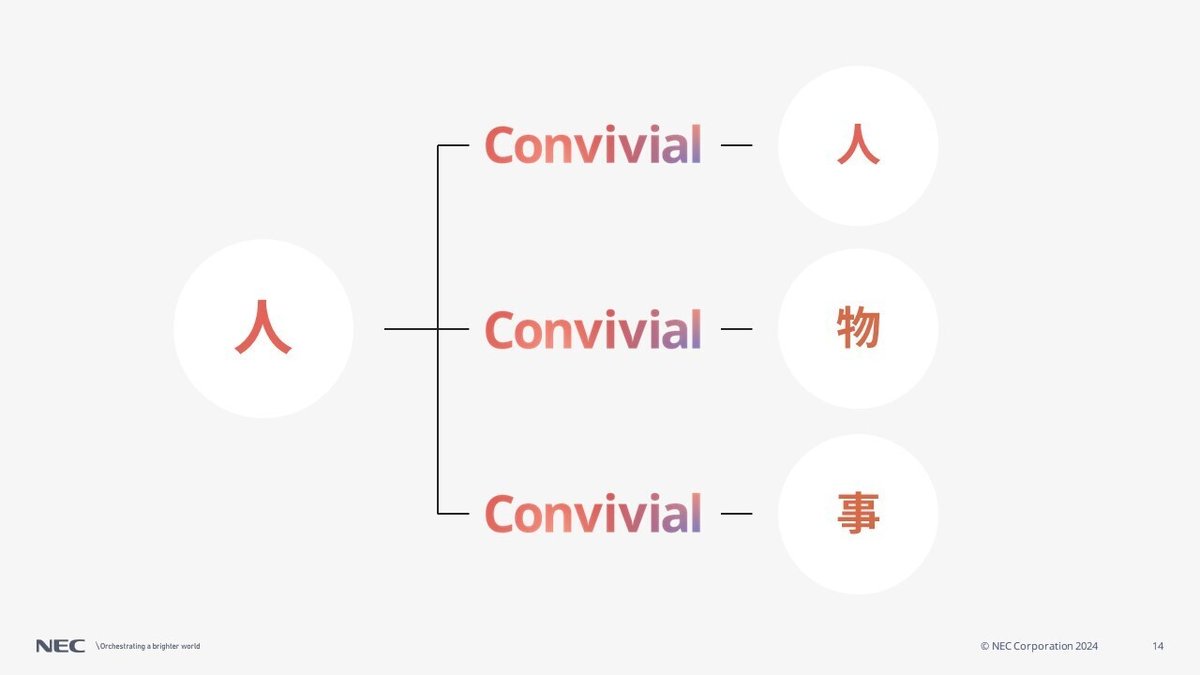

私は先ほど、「AI」を介した関係性を掘り下げていくことで、 人間の可能性を広げていきたい。とお話しましたが、人・物・事との関係性。 それぞれに先ほどのようなConvivialな活き活きする関係があると考えています。

そこで、人間同士における関係性をこのような図に整理してみました。 自分を中心に置いた時に、友達や親やパートナーなどの近しい人。そして身の回りにあるもの。 さらに外側には自然や概念など、色んな人や物・事が周囲にあります。

【解説】

みなさんも、近しい人ほど砕けた言葉で話して、初めて会う人には控えめになったりしませんか?(逆に一度きりの人だからこそ気楽に話せることもあると思います)

関係性によって丁度いい接し方があることに着目しました。

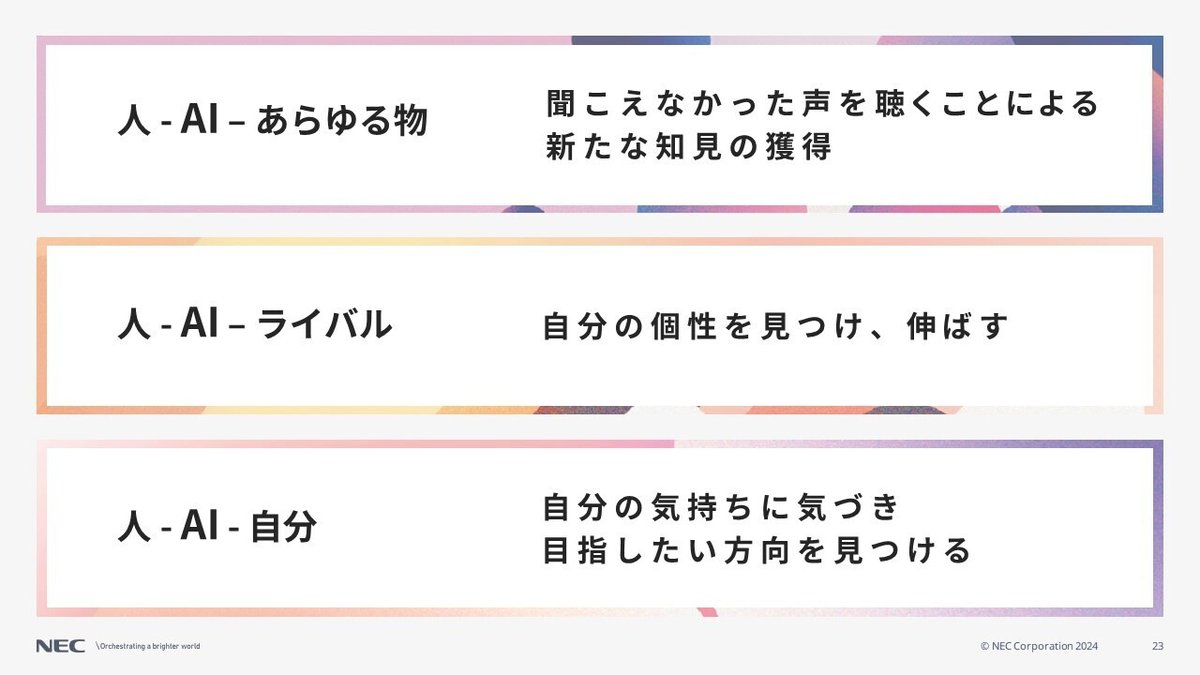

それらとの関係性に「AI」を介すことで人間の可能性はどう広げられるでしょうか? 様々な「関係性」の中から3つお話します。

【解説】

このスライドでは、各対象との間に「AI」を介すことで、聞こえなかったモノ側の声が聞こえたり、周囲の人とうまく付き合えたり、自分自身の感情をコントロールできたりと、コンヴィヴィアルな関係を見つけることで、様々な可能性が広がるのではないか?と色んなアイデアが挙がりました。

まず1つ目は、身の回りのあらゆる物との関係性についてです。 この関係性に「AI」を介すことで、 聞こえなかった声を聴くことによる「新たな知見の獲得」ができるのではないかと考えます。

「新たな知見の獲得」というのは、その物ならではの 言葉から新たな気づきを得られるということです。 例えば、様々な時代を見守ってきた代々木公園の木だからこその視点で、 思いがけなかった言葉をもらって、悩みを突破するヒントをもらったり、 今までになかった新しい視点で日常が見えてくるのではないかと考えています。

【解説】

代々木公園は、陸軍の練兵場として使われた時代、1964年に日本に返還され東京オリンピックの選手村になったりと様々な時代を経験しています。そこに育っていた代々木公園だからこその視点で、思いがけない視点で語ってくれるのではないかと思います。 他にも渋谷のハチ公は流行に敏感だったり、電柱同士が喋ったら街全体を見守ることができたり、人間以外の自然界の可能性を広げることもできると思っています。

2つ目は、ライバルなど高めあう人との関係性についてです。 この関係性に「AI」を介すことで「自分の個性を見つけ、伸ばす」ことができると考えます。

AIを介してライバルや周りの人との対話を重ね、共に壁を乗り越えていくことで、 自分の個性を見つけて、可能性を広げられると考えます。 例えば、美術系の予備校ではデッサンや絵の具を使って表現する課題があります。 しかし、絵が上手な人ばかりで自信を失ってしまったり、少人数の予備校で上達しにくいこともあると思います。 そこでAIを介すことで、予備校の枠を超えて、世界中の絵を描く人たちの中で自分にしかない個性を見つけることができたり、自分に合った描き方を知ることができるのではないかと考えています。

【解説】

美術系の予備校を例に出したんですけど、他にもテニスやバスケなどのスポーツや書道やダンスなど色んな場面で活用できると思います。ここで大切にしたいのが、ただ能力を伸ばすだけでなく、その人にしかない個性を伸ばすということです。SNSで多様な人がいることが認知できるようになった世の中ですが、一方で周りを気にすることも増えて、自分の個性は何なのか?と見失ってしまうことも多いと思います。AIで実現したいのは、上を目指すことではなくて自分にしかない個性に気づいて好奇心を掻き立てながら伸ばしていく成長の仕方です!

3つ目は、自分との関係性についてです。 自分自身に「AI」を介すことで「自分の気持ちに気づき、目指したい方向を見つける」ことができると考えます。

自分自身と向き合うことで、自分のことをよく理解し、 自分の意思による行動ができるようになると考えます。 人生において、キャリアなど今後について考える機会は何度かあると思います。 ですが、自分はどうしていきたいのか分からなくなることも多くあると思います。 もし、生まれてからAIと共に過ごしていくことができれば、 今までの自分の言葉や感情が動いたタイミングをAIが読み取ってくれることで、 人生の節目で自分はどんな出来事・やりとりで感情が動かされたのかを振り返ることができ、 自分の本当の気持ちに気づき、目指したい方向を見つけることができると考えます。

【解説】

自分のことを理解する例として挙げましたが、他にもAIを介して自分の分身と感じられるような存在がいることで、遠方の祖父母やなかなか会えていない人、そして苦手だけど付き合っていかないといけない人との関係を繋いでくれる存在にもなると考えています!

このように、あらゆる関係性に「AI」を介すことで、様々な方面から人間の可能性を広げていけると考えます。

これは私たちのphilosophyです。 「人々の共感を得てこそ技術は社会に生かされる 私たちは技術を体験価値に変え共感を生み出していく」 こんな想いをもって、日々デザインをしています。

AIという技術が浸透している今、技術を特に意識することなく、 知らず知らずの内に技術に支えられながら 人間らしい活動ができることこそが、理想の姿なのです。

今までお話してきた関係性の中で、みなさんの可能性が広がりそうだと感じたものはありましたでしょうか? ブースの方では今日お話した「あらゆるものとの関係性」について、さらに深掘った展示を行っています。是非ご覧ください。 ありがとうございました。

【解説】

近い将来、人間はAIと共に成長していくと考え、さまざまな関係性をお話ししましたが、実際どう実現するの?と感じた方も多くいると思います。

そこはまさに検討中です。社内の研究者と一緒に考えることもあります。

なにより私がこの登壇でお伝えしたかったのは、

「コンヴィヴィアル」という考えがあること。

便利なだけではないサービス・デザインを、私たちNECデザイナー、そして世の中のデザイナーの皆さん我々が創ることで世の中がもっと良くなるのではないか!ということです。

この考えを発信することで、みなさんの中でも色んな可能性が広がりそうと感じてもらったり、人・物・事との関係性を考えるきっかけとなったら幸いです!