【第234回】不満続出の作況調査 検証見直し待ったなし

前回予告した統計部・作況調査結果に対する「検証のサボタージュ」。 筆者の厳しい指摘に、統計部は馬耳東風と聞き流していたが、そうはいかなくなったみたいだ。生産者、集荷団体、卸売業者、実需者から選ばれた委員がこぞって、調査結果に対する不満をぶちまけてきたからだ。

それも大臣官房新事業・食品産業部が2月16日に開いた「米産業活性化のための意見交換」の場(以下「意見交換会」)だった。いずれその声は、統計部に検証を促し、作況調査の見直しに追い込むことになるだろう。

5年産は作況指数ほど穫れていない

意見交換会は、米行政を所管する農産局ではなくて、大臣官房新事業・食品産業部の所管。同部に、米の現物市場を育成する商品取引グループがあり、現物市場育成という政策目標に沿い、米関係の生産者、集荷団体、卸売業者、実需者の代表に集まってもらい、米産業について幅広く意見交換することが目的だった。

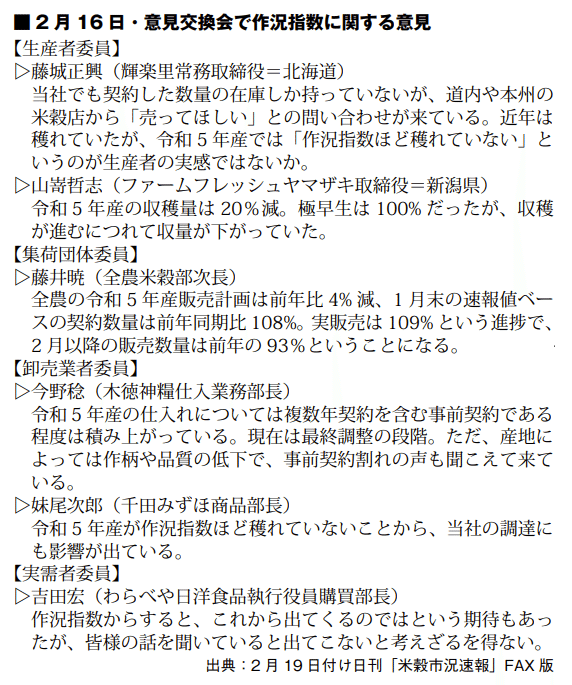

実は、前回(昨年11月16日)の意見交換会でも、作況調査の結果に不満を述べた委員がいた。生産者委員だった。今回の意見交換会が特筆されるのは、すべての委員から「5年産は作況指数ほど穫れていない」という不満が寄せられたことだった。そうした不満を議事録から拾い上げてみよう(画像参照)。

ここで注目すべきは、全農・藤井暁委員が、令和5年産販売計画について「前年比4%減」と述べたことである。その分、集荷も減った、つまり収穫が少なかったと解釈できる。藤井委員は、販売計画が減少すると述べたが、その原因にはなぜか触れていない。統計部作況指数通りなら、販売計画に影響が出るはずがない。原因は、作況指数通りの収穫がなかったことに尽きる。その点、「5年産は作況ほど穫れていない」と率直に指摘したホクレン米穀部長・駒形剛委員の発言と好対照をなす。

集荷・検査数量からも裏付けられる5年産不作

作況指数が、どれだけ実態に沿っていないかは、農産局企画課が公表する「米のマンスリーレポート」(マンレポ)や、同穀物課の「米の農産物検査結果」の数字で解き明かせそうだ。

とくにマンレポで参考になるのは、「産地別契約・販売状況」の「集荷数量」の数字。年間の玄米仕入れが5000t以上の出荷団体と、同販売数量が5000t以上の出荷業者に報告を義務づけた数字だ。

氷山に喩えると、マンレポの数字は海面上に出ている部分でしかない。しかも全体の集荷数量全体の4割弱だ。海面下は中小の出荷団体や出荷業者などの分だが、この部分の統計はマンレポにはないので、米の農産物検査結果の数字などから推測することになる。最近は、昔のように未検査米の流通が少なくなっているので、農産物検査結果の数字を追えば、海面下の見えない部分もある程度推測できると思う。

全農・藤井委員が意見交換の場で述べた5年産販売計画の「前年比4%減」という数字は、海面上に出ている部分の数字を指していて、マンレポでも確認できる。本稿締切時点での最新の数字は、昨年12月末現在の238万t。それが対前年同期比で95%。数量にして11.5万tの減少だ。

統計部作況調査は、5年産の生産量を661万tと出している。これが正しいとしたら、海面上に出ている部分の集荷量は、全体の36%になる。

さて海面下にある残り64%の集荷数量を解明してみよう。

その前に農産物検査結果の基本的なことを説明しておきたい。農産物検査結果は、マンレポのように毎月の公表ではない。収穫の進捗に合わせて速報値の公表がある。8月から12月までの月末時点と、翌年3月末の計6回だ。その後は米穀年度の終わりとなる同10月末時点で確報値の公表となる。

本稿締切時点では、この1月31日に公表された昨年12月末時点が最新の数字。前年産や前々年産と比較することで、集荷数量を浮かび上がらせ、生産量を推計してみよう。

5年産米の検査数量は、12月末現在で382万t。4年産の前年同月は387万tだった。ほぼ同量だが、実際にはもっと少ないはずである。5年産の収穫が天候の関係で2週間ほど前倒しになっていたことが根拠だ。

検査は、8月中旬から11月までの4カ月間に集中。2週間前倒しなら、20万~30万t程度を差し引いた分が、12月末現在の検査数量という見方が成り立つ。最終の検査数量が400万t前半で確定したら、検査の面からも5年産が不作であったことが裏付けられる。

5年産の不作は、マンレポが示す民間在庫の数字でも裏付けられる。不作だった分、在庫が減ったという見方である。

マンレポの「全国段階の民間在庫の推移」の数字がその根拠になる。これも5000t以上の出荷団体と出荷業者の報告分。「出荷+販売段階」での民間在庫は、直近の昨年12月末時点で299万t。前年同期に比べて29万t減少。1年古米(4年産)も順調に減っている。いずれも5年産不作を裏付ける数字である。

篩い目レトリックはもはや単なる言い逃れ

食品産業部の第4回意見交換会が開かれたは昨年11月16日。10月25日時点の作況指数101(全国)の公表から6日後だった。マーケットは、すでにその時点で5年産の不作は決定的とみていた。不作を裏打ちするのが、その頃に出回っていた全農が卸へ提示する新米の供給枠についてのこんな噂。

「供給枠の数字は、卸各社にとって販売戦略を組み立てる上で、もっとも重要な数字。その頃にはすでに供給が1割とか2割とかカットされるような噂が業界に出回っていた。12月に入ると、複数年契約分についてもカットの対象という噂も出ていたぐらい。そんな状況下に作況指数101と公表してきたから、みんな首を傾げたよ」(全農との取引関係者)

実際、全農は12月に入って各卸へ2割カットを通知、噂話ではなくなった。しかも業界を驚かせたのは、複数年契約(3年)も含めた、とても厳しい内容だったことだ。契約を反故にしてまで供給カットに追い決まれたというのは、これこそ5年産の不作を雄弁に物語るエピソードではないか。

意見交換会では、農産局農産政策部企画課の板倉博食糧調査官から、10月25日時点の作況調査の結果についての説明があり、その後に卸売業者委員の伊藤忠商事米穀本部長代行・佐藤博崇氏からこんな質問が出た。

「作況指数というところで、前回が100、今回が101に上がっている一方、収穫量が1万トン減となっている点、要因を教えていただければと思います」

隔靴掻痒(かっかそうよう)の感が拭えない質問ぶりだ。ここは単刀直入に「作況指数101は、現場の実感とは違う」と質問しておけば、担当者は答えに窮したはずなのに、篩い目の違いという説明であっさりとかわされてしまった。

確かに作況調査で使う篩い目は1.7mmだが、地域によっては農家がそれよりも大きな篩い目(1.8mmか1.9mm)を使うので、誤差が生じるという意味らしい。作況指数が実態と違うと指摘すると、このレトリックが必ず出てくる。素人を煙に巻く、統計部が考案した古典的レトリックである。

今回は、そんな小細工が通用しないほどの実態との大きな違いだ。だからといって、板倉調査官を責めるつもりはない。農産局には作況調査の実働部隊がなく、統計部が出した調査結果にもとづいて説明するしかないからだ。本来なら、この場に統計部生産流通消費統計課を呼んで、彼らに説明させるべきではなかったか。

その一方で、生産者委員から作況について生々しい現場報告が相次いだ。作況指数97の滋賀県からフクハラファーム代表取締役の福原悠平委員は、「85ぐらいの実感」と報告していたが、これは大規模生産者の低い単収を率直に述べたような印象を受ける。

生産者委員の現場報告を受けて、作況指数がいかに実態とズレているかについて、本質議論が期待できたのに、深掘りした議論がなかったことは、まことに残念である。

辻褄が合わないことばかり 調査見直しは必須

作況指数と実態のズレは、産地ごとにチェックすると、もっとシャープに浮かび上がってくる。5年産米で作況指数が97と出た秋田県を例に検証してみよう。この数字は、新潟県95に次いで滋賀県と並ぶワースト2だった。

収穫前から地元集荷商などに作況を確認していたが、収穫が一段落した11月には「よくて半俵(30kg)落ち」という回答が平均的だった。作況指数なら95以下ということだ。

マンレポの「令和5年産米の産地別契約・販売状況」には、12月末時点の産地・品種別の集荷数量を、4年産米の同時期と比較した数字がある。

県全体の集荷数量で97%だが、品種別では、あきたこまち93%、ひとめぼれ96%、めんこいな97%。それぞれの作付け比率は、80.3%、7.8%、6.9%だった。

作付け比率の高いあきたこまちの集荷比率が低いことに着目していただきたい。12月末時点での集荷実績が、4年産米の同時期と比較して93%しかなかった。3品種の集荷実績を加重平均すれば、94%になる。地元集荷商の「よくて半俵落ち」という見方は、ほぼ正しい。

4年産米の作況指数は95だった。それと比較しても辻褄が合っていないことが分かる。作況指数で2ポイントも上なら、5年産米の集荷数量が前年産米を下回ることはまずあり得ないはずだ。

農産物検査の実績からも辻褄が合っていない。12月末時点での検査数量での比較は、県全体の作況指数が95だった4年産米よりも、同97の5年産米の方が少ないという逆転現象が起きていることだ。5年産米の集荷が、2週間前倒しだったということを考慮すると、その差はもっと大きくなる。

統計部が、検証に背を向けるのは、マーケットから総スカンを受けるのを恐れているからで、そんな作況調査を鵜呑みにして米を商う米卸などは、いずれマーケットから退出という憂き目に遭うに違いない。

『農業経営者』2024年4月号

【著者】土門 剛(どもん たけし)

農業評論家

1947年大阪市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科中退。

農業や農協問題について規制緩和と国際化の視点からの論文を多数執筆している。

主な著書に、『農協が倒産する日』(東洋経済新報社)、『穀物メジャー』(共著/家の光協会)、「東京をどうする、日本をどうする」(通産省八幡和男氏共著/講談社)、『新食糧法で日本のお米はこう変わる』(東洋経済新報社)など。

会員制メールマガジン「アグロマネーニュース」も発行している。