【第104回】人は生まれながらにみなクリエイティブ

いつか何かに使えるかもしれない 薪棚から材木置き場に移しておいた樫の木 ふと思い出して木槌を作ることに 職人さんが道具を自作する理由がわかってきて……

猛暑の夏が過ぎたはずが

日中はいつまでも暑く

今年は秋が来ないような気もしましたが

陽が落ちると途端に

涼しいどころか上着がないと

寒いとすら感じるようになり

やはり地球は回っていて

季節は変わっているんだなと

改めて思いました。

そうなってくると

冬に燃やす薪は十分あったかなと

ちょっと心配になり

薪棚を点検していたところ

そこにそのまま燃やすには勿体ないような樫の木を見つけました。

その場ではまだ

その樫の木を使って

何かを作ろうという

アイデアがあるわけではないのですが

そんな薪に出会うと

いつかは何かに使えるだろうと

毎年のように薪棚から材木置き場に移動させて保管してあります。

前回

松の木で調理カウンターを作った話を書いたのですが

その仕上がりが

素晴らしく良いので

そのカウンターの上に今まで使っていた調理道具を置くと

古い道具が少々みすぼらしく見えるようになってしまいました。

特に鰹節削り器の調整に使う

木槌はもともと

大工道具でもあったため

かなり傷んでいたことに気がつきました。

さほど高価なものではないので

ホームセンターで新しいものを購入することも考えたのですが

ふとその樫の木のことを思い出し

作ってみることにしました。

木槌は鰹節削り器の刃を叩いて出したり引っ込めたりするときに使うので

硬い樫の木はぴったりなのです。

さらに薪にする予定で3年ほど乾かしてあるので材料としては理想的です。

大きさ長さはもちろん

デザインは

見た目の美しさだけでなく

鉋(かんな)の刃を叩きやすいよう

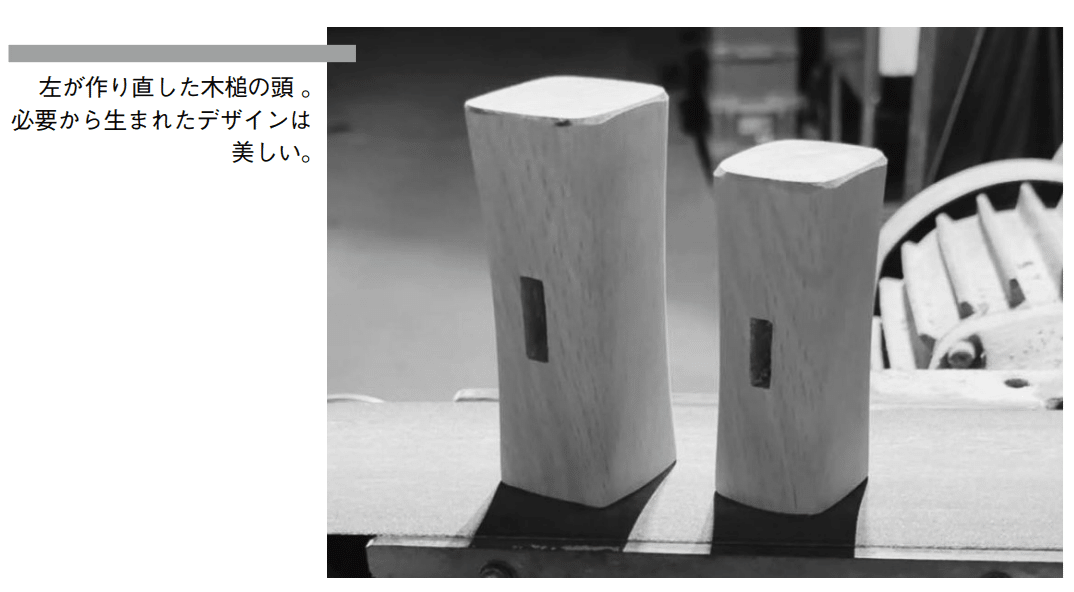

頭の形を円柱形ではなく四角柱形を採用。

まずは頭を

一つ作ってみたのですが

少し小さく感じたので作り直し。

柄は木槌を振ったときに滑らないように

テーパーをつけてみました。

実際に完成したものを

使ってみると

手に馴染む感じやバランスが

非常に使いやすく仕上がっていて驚きました。

昔も今も優れた職人さんは

自分たちが使いたいと思うような道具がない場合

自分たちでなんでも作ってしまわれるそうですが

実際にやってみると

職人さんたちがそうされる理由がよくわかりました。

作り手と使い手が分かれておらず

使い手が何を欲しがっているのかが良くわかり

初めから規格があるわけではないので

使いやすさを一番に考えて作ることができますし

使いやすい道具ができると

その道具を使ってする仕事の質も向上します。

何より

そんなことを考えながら

道具を生み出したり進化させたりすることは

とても楽しいですね。

ものを作り出すクリエイティブな人というのは

何も職人さんたちだけでなく

人は生まれながらにしてみんなクリエイティブだと思います。

僕たちも子供の頃はどうやって遊ぼうなんて考えず

遊びそのものを作り出していたと思いませんか。

『農業経営者』2024年11月号

【著者】山本 晋也(やまもと しんや)

1968年、京都生まれ。美術大学を卒業して渡米後、京都で現代美術作家として活動しながらオーガニックレストランを経営。食材調達のため畑も始める。結婚して3人の子どもを授かったところ、農業生産法人みわ・ダッシュ村の清水三雄と出会い、福知山市の限界集落に移住。廃屋を修繕しながら家族で自給自足を目指す。現在、みわ・ダッシュ村副村長。