【第242回】供給面の検証を放棄した「粉飾レポート」を炙りだす

モノが不足する事態に陥ったら、需要と供給の両面から分析することは、前回の記事で指摘した通り、マーケットでは常識中の常識。その常識通りの分析をせず、米不足の原因を作り、マーケットを大混乱に陥れたのは、農産政策部企画課の大失敗だ。

この問題を追っていて気がついたことがある。失敗を絶対に認めようとしない企画課の、かたくなな態度だ。その証拠のようなのが、一連の説明で「米不足」という表現を使わず「需要増」という表現で事態を誤魔化していることだ。戦線からの「撤退」を「転進」と美辞麗句で言い繕って責任逃れした、どこかの軍隊を思い出す。

企画課に直接質問 米生産量検証は行なったか

企画課の説明が事実と違うことは、農水省の公開資料などで簡単に証明できる。皮肉なことに、もっとも参考になるのは、企画課が責任編集する「米のマンスリーレポート」(マンレポ)だ。そのマンレポ資料を参考に、企画課の嘘を突いてみる。企画課への取材の窓口は、マンレポ担当の課長補佐氏。メールでのやりとりは、記事として扱われることをきちんと伝えた上で、企画課として回答するよう依頼した。

企画課の嘘は、供給と需要ということなら、後者に集中する。前者は生産量のことで、こちらは収穫量調査を担当する大臣官房統計部生産流通消費統計課の所管を理由に、最初から逃げてしまっている。組織の壁を盾にゼロ回答のスタンスなのだ。ところが、これもマンレポと突き合わせれば、23年産米の生産量が足りないことは、簡単につかめていた。まずは挨拶代わりにこの質問から始めた。

――昨年10月の食糧部会で示された基本指針案では、令和5年産の生産量は661万tですが、それが実態に沿った数字であることを企画課として検証されたことがありますか。

「令和5年産主食用米等の生産量については、統計部において2024年2月29日に公表した令和5年産水稲の収穫量(主食用)661万tを用いているところです。この収穫量は、統計部において適切に調査(収穫量調査)された結果と認識しています」

農産政策部企画課と統計部生産流通消費統計課を一つの工場として、前者を製造課、後者を原料課に例えて説明すると、製造課は、原料課が手配した原料の数量と品質の検査もせず生産に踏みきったことに等しい。企画課の回答は、自分たちの検査義務は置き去りにして、すべての責任を統計部生産流通消費統計課に押しつけようとしているようなものではないか。

公平を期すため、統計部生産流通消費統計課の言い分も紹介しておこう。前回の記事でも登場願った橋本陽子課長には、企画課とのメールのやりとりの直後に、今度は対面で取材した。

――23年産は収穫量調査通りに661万tでしたか。米不足はますます深刻化。調査結果を検証したことがありますか。

「ありません」

結果の検証などしていないことをあっけらかんと認めてきたことは、検証したら、自分たちの調査結果が実態と大きくズレていることを認めることになるので、最初から検証はしないという方針と受け取った。

相対取引量から割り出せる 60万tの生産不足

さて、企画課の回答だ。質問した相手が、マンレポ担当の責任者であることを念頭に読んでいただきたい。冒頭に述べた通り、マンレポには検証の参考となるデータがいくつもある。それを前提に質問してみた。

――マンレポが取り上げている「集荷数量」や「相対取引数量」を前年産の数字と照合したところ、相対取引数量は、前年産比23.8万tも減少。前々年産比では、実に49.9万tもの減少です。これだけ減少しているのに、23年産の生産量は、10月30日付け「基本指針案」で661万tと確定しました。農産政策部企画課として「集荷数量」や「相対取引数量」を使って、統計部・収穫量調査の結果を検証されたことがありますか。

この質問は2回目だ。前回は、集荷数量だけに的を絞ってメールで質問していた。米不足が全国的に拡がった8月26日のことだった。

一連の取材を通じて分かったことがある。窓口となってくれた課長補佐氏の対応だ。常に丁寧に応対してくれるのに、生産量を検証する質問で集荷数量のことを持ち出すと、とたんに回答が戻ってこなくなる。そのときは6点質問した。5点については丁寧な回答が戻ってくるが、なぜか集荷数量についての質問だけは回答してこなかったのだ。

企画課が回答してきた場合に備えて用意したのが、マンレポにある相対取引数量の数字だった。相対取引とは、全農やホクレンなど出荷業者と卸売業者などとの間の取引のこと。数量だけでなく価格の情報も、法律により農水省へ毎月の報告義務の対象。企画課は、その生の詳細なデータを握っている。マンレポに登載されるのは、それを集計整理したものだ。21年産から23年産の相対取引数量を月別で示したのが図1だ。

23年米の生産量が少なかったことが明確に読みとれる。なかでも着目していただきたいのは、市中に23年産の新米が出回って数カ月で対前年同月比の数字が10万t、20万tとピッチを上げて落ち込んできたことだ。相対取引数量は、米流通量の3割弱をカバーすると推定。端境期を控えた6月末は、同比21万t減だから、実際の生産量は、最低でも60万tは不足していたという推測が十分に成り立つ。

これは核心的根拠となるので、再確認のため10月22日、同じ質問をメールで送ってみた。

――基本指針では、23年産の生産量は661万tということですが、それが実態に沿った数字であることを企画課として検証されたことがありますか。

「相対取引価格・数量ともに、1等米のみ(2等米、3等米が含まれていない)のデータとなっており、相対取引数量の対前年比の参照にあたってはその点留意する必要があります」

この回答のポイントは、「留意する必要」という表現を使ってきたことだ。その前段で「1等米のみ」と書いている。課長補佐氏は、23年産の1等米比率が低かったので、相対取引数量が低くなるのは当たり前だから、生産量は少なかったとする当方の指摘は的外れと全否定したいようである。23年産の1等米比率は、確かに61.3%で低かった。

課長補佐氏の指摘こそ的外れだ。というか素人騙しの説明だ。23年産米の相対取引数量は、1等米比率の落ち込みほどには減っていないことは、全農内部資料の「主食うるち米販売状況」から確認できる。断っておくが、大半が全農の取扱高。そこで全農取扱高をチェックしてみた。23年6月末時点の販売実績ベースでの22年産比は、わずか2.8%しか落ちていない。企画課もその資料を持っているはずだ。その資料をチェックしてから回答してくるべきだと思う。それより心配は、大臣や次官にも同じような騙しの説明で言いくるめているのだろうか。

2%弱の需要増なのに価格高騰を説明できない

供給面で検証の道を閉ざしてしまえば、需要面だけでの説明しかなくなる。ここで企画課が依拠したのが、行動経済学の分母無視の法則というものだ。これでは正確な検証は期待できない。

企画課は10月21日から「米の需給状況の現状について」(需給状況の現状)という資料を公表した。新米があらかた出回り、24年産新米の集荷が一段落したタイミングで端境期から起きた出来事の総括に追い込まれていたようだった。実は同じタイトルの資料が、9月13日発行のマンレポ9月号にも登載されていた。日付だけを変えたリメーク版だ。

一見して、企業会計の粉飾決算まがいの手口で事態を誤魔化そうとしていることを見破った。

粉飾レポートと断定したのは、都合のよいデータだけを並べて事態を誤魔化そうとしているからだ。「需給状況の現状」には、需要量増加を示すバックデータのようなものを3点示してきた。

(1)最近の米の需給動向(需要量、生産量、民間在庫)

(2)米の価格の推移

(3)スーパーでの販売数量の推移(POSデータ) だ。

(1)については、「23年産米の需要が堅調に推移したことから、24年6月末の在庫量は近年では低い水準となっている」と需要増加説を提起。そのバックデータとして、(2)と(3)を示してきたものである。企画課のシナリオは、(2)で米の価格が上昇、その要因として(3)でスーパーの販売数量が好調なことを示してきたと説明したかったのであろう。

この需要増加説は最初から破綻している。食糧部会が7月に示した基本指針案では、23年産米の需要実績は670万t。前年産に比べての増加分は11万tだった。

一方、企画課がマンレポ9月号で示した同年産米の需要増加要因として、インバウンド需要好調で約5万t、精米歩留まり悪化による追加需要分で同10万t、合計で同15万tの需要増加があったと説明していた。すでに、この時点で数字が合わなくなってきている。

その需要増加の補強資料として「需給状況の現状」が指摘してきたのは、(2)で「堅調な需要を背景に23年産米の相対取引価格は、前年産比で10%程度上昇」、(3)で「24年4月以降の販売量は、22年及び23年と比較して堅調に推移」という2点だ。

企画課の統計数字の扱い方は、常に乱暴だ。最たる例が、需要と価格の相関関係。需要実績ベースで、わずか11万tの需要増加しかなかったのに、相対取引価格でさえ10%程度も上昇するという説明部分のことである。相対取引価格は、大手米卸を相手に全農主導で決まる米価のことだ。実勢相場を反映するスポット価格より常に低目になる傾向がある。生産者団体なのに、低目に設定するのは、旧食糧管理制度が目指した消費者米価を安定させるという役割を担っているのだろうか。

11万tは、食糧部会資料が示す全体需要の2%以下でしかない。マンレポ10月号が示す秋田産あきたこまちの相対取引価格は1万6133円(8月)で、前年同月比では17%アップ。一方のスポット価格は、米卸などが参加する取引会クリスタルライスで2万4134円の高値がついていた。相対取引価格より8000円も高かった。2%ほどの需要増加で、これほどのスポット相場の高騰が実現するとは思えない。

これは需要が堅調だったのではなく、供給量そのものが少なかったから、これだけ価格が高騰したという見方しかできないと思う。

「需要増説」を真っ向から打ち消すデータ

需要増を唱える説がいかに根拠を欠くものかを確認するつもりで、課長補佐氏に次のような質問を送ってみた。

――23年産生産量661万tに対し、同需要実績が702万tあったということですが、需要実績を裏付ける具体的根拠は何も示されてはいません。その根拠について教えて下さい。

「7月30日付け食糧部会『米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針案』のとおり、(1)23年産生産量(661万t)+(2)23年6月末在庫量(197万t)-(3)23年6月在庫量(156万t)=702万tと算出した結果となります」

木で鼻を括ったというのは、こういう回答の仕方だ。これはただの算出式を示してきたにすぎない。こちらが質問したのは、その算出式に投入する具体的なバックデータ。ちょっと意地悪すぎたかなと思ったが、相手は出せないだろうと思って質問したところ、注文通りの回答が戻ってきたのだ。

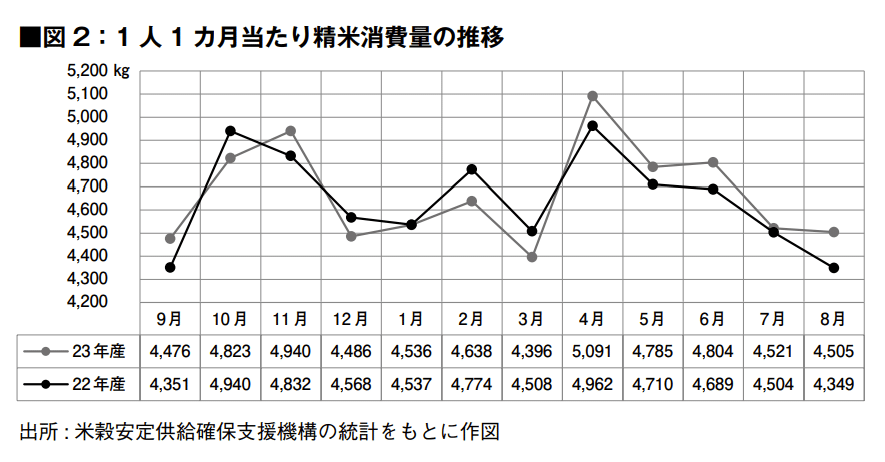

需要増説を真っ向から打ち消すデータがある。公益社団法人米穀安定供給確保支援機構(米穀安定機構)が毎月公表する「1人1カ月当たり精米消費量の推移」と題した統計。23年産米が市中に出回った23年9月から24年8月までの消費量を整理してみたのが図2である。

需要が堅調だったとは言い難い。その間の伸びは、わずか0.48%。インバウンド需要があった割には需要が伸びていないというか、その分を割り引けば、需要はわずかに減っているという見方も十分に成り立つ。企画課が「需給状況の現状」で、この数字を使わず、「スーパーでの販売数量の推移(POSデータ)」を使ってきたことは、企画課による需給の説明が、すでに破綻していることを自ら認めたようなものではないか。

米穀安定機構は、企画課が所管する。先の相対取引のデタラメ説明といい、将棋なら、ほぼ投了という段階だ。それを承知で最後の一手となる質問を放ってみることにした。

――「需給状況の現状」では、米穀安定機構のデータのことは触れられてはいません。なぜ触れなかったのか。その理由を教えて下さい。武田裕紀課長とよくご相談のうえ、回答していただけるでしょうか。

その回答はなかった。企画課が満足に答えてこない質問はまだある。民間在庫量のことだ。前回の記事で、民間在庫量には2種類あることを説明した。基本指針案に使う民間在庫量と、マンレポが扱う民間在庫量のことだ。基本指針案のほうが、常に40万t強も多い。同指針案には、注釈で「供給量及び需要量から算出」と簡単な算定式が示されているだけだ。

その民間在庫は、マンレポが扱う民間在庫量に農家在庫を加算したものらしく、その当否も含めて、その算定根拠を次のように質問しておいた。

――「基本指針案」策定で使われる在庫量について、在庫量の算定式と、その算定式に使う算定要素を示していただきたい。

企画課が示してきたのは、このケースでも先の簡単な算定式のみ。算定要素についての回答はついになかった。算出要素とは、具体的には調査対象となる農家戸数、1戸あたりの平均在庫数量のことである。回答がなかったというより、最初から算定要素そのものがなかったということだろう。担当者の恣意的裁量で決められるようになっていることが推察できる。俗な表現では「鉛筆なめなめ」ということだ。

これで基本指針案に使う民間在庫量は、需給判断の参考になるような代物ではないことがお分かりいただけたと思う。

企画課は需給状況を正確にはつかんでいない

最後に、企画課が需給状況を正確につかんでいない証拠を示しておきたい。10月30日の食糧部会で公表した「今回の基本指針の変更(案)のポイント」で示した23年産米の需要実績の数字。確定値は、705万t。23年10月時点での需要見通しは691万tだった。つまり需要増は14万tだったということだ。

あまりにも当たり前すぎて企画課に質問する機会を逸したが、わずか14万t程度の需要増があっただけで、これだけの米不足騒動が起きるだろうか。その回答を聞きたかったものだ。

24年産米の収穫が一段落しても米不足騒動が落ち着く気配はない。落ち着かせるには、マーケットが納得する情報を提供することが大前提だ。実態にそぐわぬ情報を垂れ流し続ければ続けるほど、マーケットは疑心暗鬼になり、この局面では狼狽買いを招き、米価をいたずらに高騰させるだけだ。

『農業経営者』2024年12月号

【著者】土門 剛(どもん たけし)

農業評論家

1947年大阪市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科中退。

農業や農協問題について規制緩和と国際化の視点からの論文を多数執筆している。

主な著書に、『農協が倒産する日』(東洋経済新報社)、『穀物メジャー』(共著/家の光協会)、「東京をどうする、日本をどうする」(通産省八幡和男氏共著/講談社)、『新食糧法で日本のお米はこう変わる』(東洋経済新報社)など。

会員制メールマガジン「アグロマネーニュース」も発行している。