NB6C アイドリング不調 整備記録2

さて、簡単な考察と清掃を行ったが、一切症状は変わらない。今抱えている問題は、点火時期変動とアイドル回転数変動である。今更ながらだが、所有欲で保有していた各種書籍を読み返し、該当する記載を見出したので、再度それについて検討する。

大きな手掛かりとしてアイドリングのハンチング時に点火時期がずれているということがタイミングライトで判明している。併せてその際にアイドリング回転数が大きく落ちるということ。所有する書籍を確認してみたことろ、

幾つか該当する記載があったので、個別に確認する。

点火時期制御(ESA:Electric Spark Advance)

前出の書籍によると、点火時期制御は、

のようなブロック図で制御されている。テスト信号/バッテリー電圧信号(満充電)/キー信号/スタータ信号は今回のもんだとは無関係。つまり、無操作の状態で点火時期がずれてしまうということは、上記の、エアフローメーター/クランクアングルセンサ/水温センサ/O2センサの数値がずれてECUに入力されているか、ECUが壊れているということになる。前回の投稿の末尾に記した〇ルハモータースの記事も類似している内容となっている。

アイドル回転数制御(ISC:Idle Speed Control)

前出の書籍によると、アイドル回転数制御は、

のようなブロック図で制御されている。テスト信号/バッテリー電圧/ヘッドライトSW/ブロア信号/スタータ信号/電動ファン信号/パワステプレッシャーSW/エアコン信号/ストップライトSW/ニュートラルSW/クラッチSWは今回のもんだとは無関係(無操作等)。つまり、なにも操作していないのにアイドル回転数が変化するということは、上記のエアフローメーター/クランクアングルセンサ/水温センサ/O2センサ/スロットルセンサ/吸気温センサの数値が変動してECUに入っているかECUが壊れているということになる。

整備実施手順考察

先の点火時期制御(#1)/アイドル回転数制御(#2)に影響を与えている項目は、

・エアフローメーター(#1)(#2)

・クランクアングルセンサ(#1)(#2)

・O2センサ(#1)(#2)

・水温センサ(#1)(#2)

・スロットルセンサ(#2)

・吸気温センサ(#2)

・ECU(#1)(#2)

しかしながら、スロットルセンサは出力していない(アイドル時は0)。吸気温センサは一度も交換してないが、OBD2の吸気温度の表示値は測定日の気温に相当しているし測定時にほぼ変化はしていない。。また同様にOBD2での水温センサの表示値は、アイドリング~暖機運転においてそれらしい値を安定して示している。このことから、

・ECU

・エアフローメーター

・O2センサ

・クランクアングルセンサ

に重点をおいて検討することとした。

もちろん、除外した項目についても、長年無交換のセンサーも多い。交換部品として手配し、交換する予定。

ECU確認

まず、絶対にそうであってほしくないECUを確認する。とはいっても、体感できるような周期的なErrorを発生するということは、もしECUだとすれば電源系の長いチャージに関するものと推定できる。怪しいのは大容量の電解コンデンサだ。

ECUの電解コンデンサ。NAやNBでも前期型ではよく話題になっているし、交換サービスも行われている。NB後期型もそろそろそういう話が出てきてもおかしくない。しかし、NB後期型はちょっと難易度が跳ね上がる。なぜか?それはECUの基版が表面実装に変更になっており、はんだ付けがとても面倒かつ繊細になり、部品入手も面倒です。

何故知っているかって?それは、2年前、DIYで交換済みだから。一応、故障というわけではなく、事前対応です。

とはいっても、電解コンデンサのDIY交換不良があるかもしれない。ということで目視確認することとした。

助手席のカーペットをはがして、保護用の鉄板を取れば、ECUが顔を出します。ケーブルを外して取り出します。

ECUの型番:ハ B6MWC / B6MW-18-881C / 279700-1943 / 12V

オープンカーなのに、この位置にECUって…。排水不良で水が溜まって、ECU水没って話を時々聞くけど、この位置大丈夫なんだろうか?

ネジを外して蓋を開ければ、簡単に基板にアクセスできます。

ここに見える4つの電解コンデンサが話題になっているものです。因みに、電解コンデンサは電球と同じく寿命部品です。電圧をかけなければそんなことはありませんが、電圧を印加していると、その性質上、容量がどんどん落ちてきます。

また、最大の問題である液漏れを起こしたりします。液漏れが問題となるのは、電解液が腐食性を有していること。自身のみでなく基板配線を腐食することがあり、動作不良を引き起こします。両面基板ならまだ対応できますが、多層基板ではそれも困難に。

交換前の電解コンデンサがこちら。上図の右下の3つの電解コンデンサ部の拡大図です

液漏れなどはまったく確認できませんが、20年も経過しているので交換しました。もちろん、電子部品で20年前と同じものなどありません。また、表面実装は入手しやすさもリード品程簡単ではありません。

何とか代替品を入手し、交換しました。

はんだ付けが汚いのは勘弁です。こてが1本しかなかったのと、適性容量のこて先がなかったので…(すいません、言い訳です)。

因みに、この電解コンデンサ実装の基板設計はよろしくありません。リフロー時の比熱を考えているのかはわかりませんが、GNDの実装面にスルーホールがないスタブでの接続になっていて、危うくパターンをはがしかけました。皆さん要注意です。こて2つあって、十分な容量のこて先なら問題ないけど…。

参考までに、元々の電解コンデンサは、写真からわかりますが

交換したものは、当然ながら同じものはないので、今回は入手性と信頼性を考慮して、

できる限り細部に至るまで顕微鏡で確認しましたが、はんだクラックや実装異常、部品焼損や変色、もちろん液漏れなどは確認できず。電解コンデンサも軽く押してもぐらつくこともなく問題なし。これでECUが壊れてたら悲しい…。IC不良とわかっても、入手できないからなぁ。

蓋を閉じて元に戻し、バッテリーをつないでエンジンをかけ、ECUの取り外し前後で、問題の症状に変化がないことを確認した。まあ、最大の懸念だったECUは白。う~ん。よかったんだか…。

エアフローメーター分解/清掃

次に、エアフローメーターを分解/清掃する。これが壊れていたら話にならないんですけど…。本当は、この時点でカプラを抜いて、変化するかどうかを確認すればよかったんです。悔やまれます…。

ボンネット開けて、エアフィルタボックス出口にあるこいつがエアフローメーター。

エアフローメーターは、空気流量(エンジンへの空気流入量)を測定し、ECUで適正な燃料噴射量の判断するための数値を提供するのもです。

構造としては熱線式が多いはず。電圧を加えて加熱した熱線を流路に置き、空気があたることで熱線部の抵抗が変化し、その抵抗値で間接的に空気流量を判断するというもの。外したエアフローメーターのセンサー素子を確認すると…。

んっ? 板? これは顕微鏡の出番だ!!確認すると…。

アルミナ基板にパターンニングされた厚膜抵抗体。繊維片がのっかっているが、無関係なので無視(後で取りました)。よくエアフロメータークリーニングで素子を損傷する人がいるっていうけど、これ折るってこと?そうそう折れないと思うけどなぁ…。構造はメーカーによって違うとは思うけど。

パターン切れも汚れも見受けられない。っていうか、これ壊れないだろっ。

折角取外したので、開封してみる。22年無交換だし、壊れたら交換前提で…。上蓋は4つのクリップと周囲のコーキング固定になっていた。まず容赦なくクリップ部を破壊。コーキングは 蓋内部にも入り込んでいるので、少しずつ周囲に圧をかけていって…。開封写真に苦労の後が…。

こいつ、ただ平板がのっかているのではなく、蓋が本体にはめ込み構造になっており、全然取れなかった。なので写真の様にかなり強引に剥がす羽目となった…。

金属の内蓋を外すと、回路基板が見えてきます。ECU開けた時も思ったけど、この時代の車載基板って表面実装になってんだなぁ。DIYとしては面倒この上ないけど。

蓋を外すと上の状態。IC全てオペアンプみたいで、特に特殊な部品は何もない。右側に配置された定格合わせのための抵抗アレイが悲しい。全体的に確認してみても、はんだ実装に問題のある個所は見受けられない。残念。

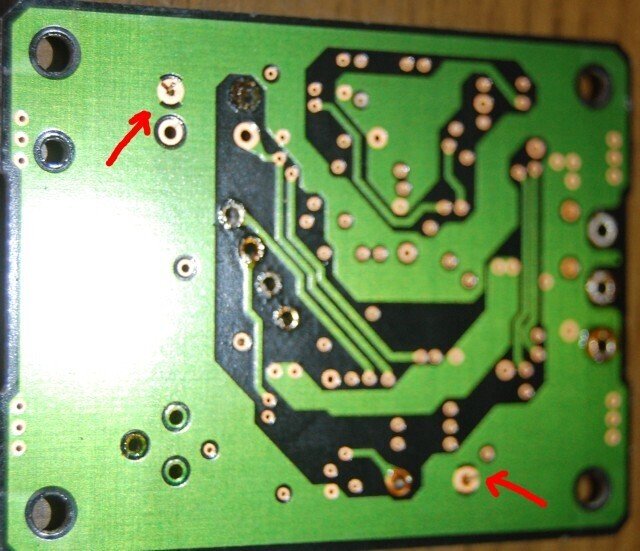

さて、ここまで来たら基板を外そう。周囲のネジを外しただけでは基板は外れない。赤矢印で示した10か所のリードを基板からフリーにしないと絶対に外れない。左の3つはコネクタからの端子。右下の3つは筐体側に配置されたパワートランジスタの端子。中央の4ピンはセンサーの出力。

完全にフリーにできたら、桃色の矢印の簡易ロック?を外すように引き上げれば、基板は外れる。

裏面はこのようになっている。

んっ?赤矢印の部分2か所、はんだついてないじゃん!!と思ったけど、表面のグラウンド端子(青矢印)ではんだ付けされてた。もちろん比熱的に表面の方が楽でいいよね。

わざわざ実装工数のかかるリード抵抗を利用しているのは、定格の問題だろう。見た感じ場所ないし。

基板を外した本体の写真がこちら

左上にパワートランジスタが鎮座、右にコネクタ端子(フラックスは問題なかった)、中央の4端子がセンサーに配線されている。コネクタ自体は本体にねじ止めされているが、ここで固定されているから、まず外からじゃ外れないねぇ。

内部回路は空気流路とは全体に覆われている金属で隔離されていて、基板部品が影響を受けないようになっている。この金属部品はエアフロメーター本体に樹脂溶着されており、破壊しないと取り外せそうになかったので、今回はここまで。

センサー部の端子が4本あったのは、テスタの値から2種の抵抗が接続されていると思ったが、先の理由で確認はできなかった。

すべて元に戻して、簡易的にコーキング材で封止する。今回もエアフロメーターの取外し前後で、問題の症状に変化がないことを確認した。う~ん。わからん。

前述しているが、この時点でコネクタを引っこ抜いて現象確認していれば…。

交換部品の手配

エアフロメーターも22年選手。クランクアングルセンサは10年選手。O2センサは7年選手。主要部品であるがゆえに、交換部品を手配し、交換することとしよう。

参考までに、部品価格を。一応現時点でOrderした部品について

全て純正品で頼むと¥64,710-が、購入できるものを代替品で購入すると¥22,677-。工賃もかからないので、大幅に出費を抑えられる。

ただ、純正を使用しないと、将来的にUserが困るのはわかっているんだけど、現時点で問題部品がわからない状態。そんな状態でどれもこれも純正品にするのはDIYerとしてはいただけない…。