Zoomテクニック 〜誰も取り残さないハイブリッドセミナーの作り方

久しぶりのZoom活用記事。

コロナ生活によって、大いなるオンラインの恩恵に預かってしまった私たちが、かつてやっていたようなリアルの会場だけで完結する講座やイベントに戻れるのか・・・?

うーむ・・・

そりゃ戻れないよね?(苦笑)

ということで、今年のAWEの新春イベントは初のハイブリッド開催を試みた。

「通常ハイブリッドと銘打って開催されているセミナーのむず痒い点」というのがある。

それは、あっち(オンライン)とこっち(リアル会場)の断絶感だ。

それを払拭した形で、しかも出費を最小限に抑え実施できるか?というのが今回のテーマ。

結果、百点満点の自己評価ではなかったけれど、「これ、結構いいんじゃない?」と感じるレベルでの開催になったと思っている。

今後、ハイブリッドでイベントや講座を開催したいけれど、どんな風にやれば満足度が高くなるのか?・・みたいなことを検索される方にお役立ていただけると思うポイントについて、以下、自分の覚書も含めて残しておきたいと思う。

■ハイブリッドで生じる「分断感」をいかになくすか?

ハイブリッド開催はいまや珍しくない。

私も結構な数のハイブリッドイベントに参加している方だと思う。

そして、慣れてきたからこそ、「ここがな・・・^^;」と感じるのは、 あっち(オンラインでの参加者)と こっち(リアル会場の参加者)が、どうも分断してしまいがちだということ。

もちろんチャットを使ったり、リアクションマークをしてもらったりというアイデアはある。

でもそれは、あくまでも、講師(あるいはホスト)とオンラインを繋ぐものであって、それだけだと、両方の参加者に橋をかけることができない。

そのむず痒さを最小限にするには、

① オンライン受講の人たちに、リアル会場の人たちの様子を「常に」見せておくこと

と

② リアル会場の人たちに、オンライン受講の人たちの様子を「常に」見せておくこと

の両方が必要だ。

ちなみに今回の開催は、グループで取り組むワーク(ワールドカフェやウェルビーイングダイアログカード)も含む、ワークショップイベント。

一方向で発信して、受講生から質疑のみ受け付けるというようなウェビナー的なものではない。

そして会員限定イベントなので、お互いに知り合ったり分かち合ったりすることが主たる目的でもある。

なので、オンラインといえども、参加者としてしっかり関わっていただくことが前提となる。(何かの片手間に耳だけ参加するというのは無し)

よくハイブリッド開催で起こりやすいのは、会場でアクシデントがあったり(誰かがまだ来てないとか、トイレから戻ってないとか/笑)、音声トラブルが生じた際に、オンラインの人は「どうしたのかな?なんかちっとも始まらないな…」と不安を募らせつつ待っているしかない、、、というやつ。

もちろん、会場参加の人だって実際は待っているしかないし、そうときに司会者や講演者が上手に繋いでくれるというのはありがたい。

けれど、もし「リアル会場の(準備したりバタバタしたりしている)様子が見える」としたら、「あ〜、いまそういう事態なのね」と安心したり、「いまそれをそうしようとしてるのね」と、状況を共有しやすい。

そして、リアルな会場にいる人たちにとっても、ここにはいないけれど、「いまリアルタイムで同じテーマを共有している人たちがオンラインでつながっている」ということを、常時視覚的に捉えられるといい。

「常に」見えておくことって大事なのだ。

見えないと、人ってすぐに忘れちゃうから(笑)

■業者なし!機材は最小限のもので

上記①②を叶えるべく、今回講師を担当する共同代表理事でもある夫が、うちの事務所に(我が家に^^)ある使用機器を駆使して素案を考えてくれた。

プロジェクター2台

(1台は会場に設置されていたもの、1台を持ち込み)PC2台(2台とも配信用、講演スライドの画面共有用は別)

Bluetoothスピーカー(オンラインの人の声を会場に流す)

ワイヤレススピーカーマイク(講師に片耳がつける、講師の声→オンラインに配信)

ウェブカメラ(三脚をつけて会場内を映す→オンラインに配信)

三脚(ネジ付きのならなんでも可)

スピーカーもマイクもカメラも三脚も、普段から使っているものだ。

そして、ご覧になって、ハイブリッド開催に欠かせないと思われがちな(笑)スイッチャーやミキサーが無いのにお気づきだろうか?

まぁもちろんあったら便利に配信できるんだけど、今回はそれらを新たに購入せずとも、メカニズム的にはこれで出来るのではなかろうか…という策。

事務所のホワイトボードに、これとこれをこんな風につないで・・・とシステム図を書いて、講師を担当する夫がどこでどう動くか、オンラインのホストをする私がどこに座ってどういう作業をするか、、、と思い描く。

そして恐ろしいことに(笑)当日はリハ無し。

多分これでうまくいく!と信じて実施したレイアウトはこんな感じ。

会場の皆さんもオンラインの人たちの顔が見えて嬉しそうだったし、オンラインの人たちも会場の人がウェブカメラに向かって手を振ってくれるといつになく笑顔になる。

やっぱりお互いが見えるのは大事。

ただし、ハイブリッドの開催で重要なのは、本当は画像よりも音声。

特にオンラインで聞いている人にとっては、音声がクリアでないと長時間の受講は苦痛となる。

そういう点では次第点ではあったと思うけれど、もうちょっとアップデートしたいところ。

今回のシステムでは、講師にはワイヤレスイヤフォンマイクをつけてもらっていたので、これは、AirPods付けてZoomで話している人と同様のクオリティだったと思う。

問題は、会場から出た意見や質問などを、オンラインの人にも聞こえるようにすること。

これに関しては、今回は、発表者が話すときに講師自らマイクを運び、会場用のマイクと一緒にワイヤレスマイクも近づけるということをした。

(これは身内開催だったから可能だったことだね…^^)

次回は、PC1に会場の音を拾う用のマイクをつけて、ホストがミュートのオンオフをすれば、ちょっとアップデートされるかな?

(今回PC1につけたのはスピーカーのみ、マイクはずっとミュートのまま)

↑こういうの。そういえばうちにもあった気が・・・?(もう色々買い揃えていて分からなくなってる^^;)

■Zoomのホストで鍛えられたテクニックがここでも役立つ!

実際の画像はこんな感じ。

オンラインの人がチャットで送ってくれた質問やご意見は、私が(ホストが)吸い上げて会場にシェア。

オンラインの方に発言してもらうときには、スポットライトを入れる。

今回は、横からだったけど(写真右手に映ってる三脚に乗っているのがウェブカメラ)、会場の人がどんな風にその様子を聞いているのかが、オンラインの人たちにも伝わるので、あちらの人たちも寂しくないというか…笑

このスポットライトのオンオフやマイクミュートの調整については、ホスト一人だとたいへんなので、オンライン参加者の中で共同ホストをお願いした。(まったくのリハ無しだったけど、そこはイベントオーガナイザーだからね・・・まるちゃんアリガト笑)

あ、そうそう。

そしてオンラインの人が話すときは、Bluetoothのスピーカーがつながっている『PC本体のスピーカーをオンにする』

(つまり、それ以外のときは、Zoomではなくて、PCのスピーカーをオフにしておく↓)

また、リアル会場では、各テーブルに模造紙を広げて、ワールドカフェを行った。

ワールドカフェのやり方についてはここでは詳しく触れないけれど、各グループを参加者が自由に回遊できることが必要なので、

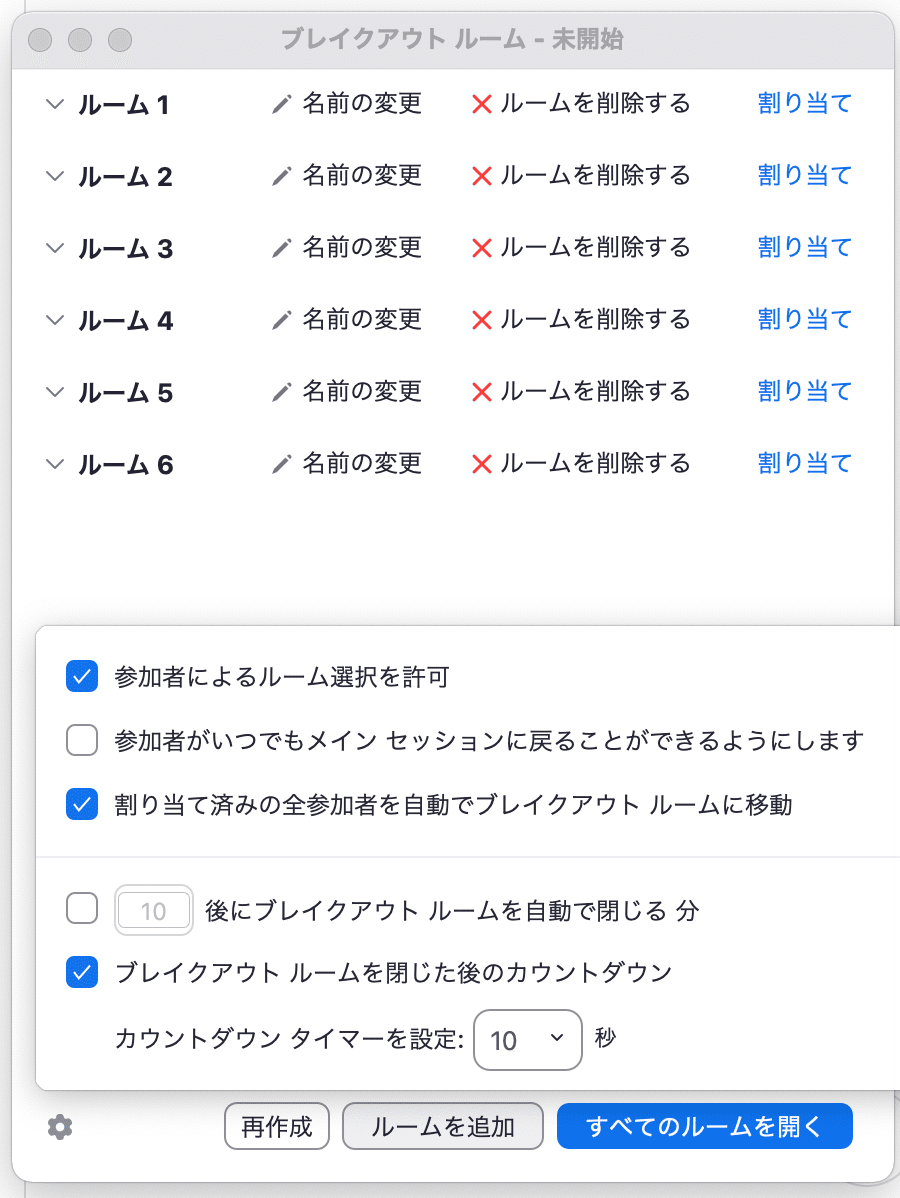

これをオンラインでも体験していただくために、ブレイクアウトルームを作るときに、それぞれが自分で行き来出来るような設定に。

模造紙の代わりにGoogleJAM boardを使用したのだけれど、これは使い勝手を知っている人と知らない人によってタイムラグが生じてしまうので、リアルの方がライブ感が上というのは否めないところ。

とは言っても、関東圏のみならず(今回のリアル会場は東京)、各地方からも参加できて、双方向のやりとりができて、それなりに一体感が感じられるイベントがプロを雇わずにスムーズに行えたというのは、我ながら大したものだと思っている(あれ?私もプロだった・・笑)。

以上が今回のハイブリッド開催で行ったことのアレコレ。

オンラインで出来ることは、もういろいろ出揃った感じ。

あとは、それを「どういう目的で」使いこなしていくかということが大事なのだと思う。

どなたかの参考になったら嬉しい。