「在留資格がない方が悪いでしょ」という声に

なぜこれほど、「真相解明」から遠のいていくのだろうか。

3月6日、スリランカ出身のウィシュマ・サンダマリさんが名古屋入管の収容施設で亡くなってから、半年が経とうとしている。

8月10日に入管庁が公表した、ウィシュマさんの死についての「最終報告書」は、「最終」というにはほど遠いものだった。施設の医療の制約の問題など、表面的な問題をなぞるに留まり、そもそもの収容のあり方や制度の見直しには切り込んでいない。

さらに、ウィシュマさんの居室の監視カメラのビデオ映像2週間分を、入管庁は2時間に切り縮め、代理人である弁護士の同席を認めない状況で遺族のみに開示した。妹さんたちは耐えきれず、最初のビデオ”開示”の日は1時間強ほどの映像しか見ることができていない。

また、ウィシュマさんに関わる医療関係・処遇関係の書類等を遺族代理人が求めるも、入管側「法にのっとって、行政文書開示請求するように」と言われ、その通り開示請求をしたところ、15万6760円の「開示実施手数料」の請求とともに送られてきた1万5000枚以上の書類は、ほぼ黒塗りだった。

(黒塗り文書がぎっしり詰まった箱を前に、記者会見するウィシュマさんの代理人弁護士ら)

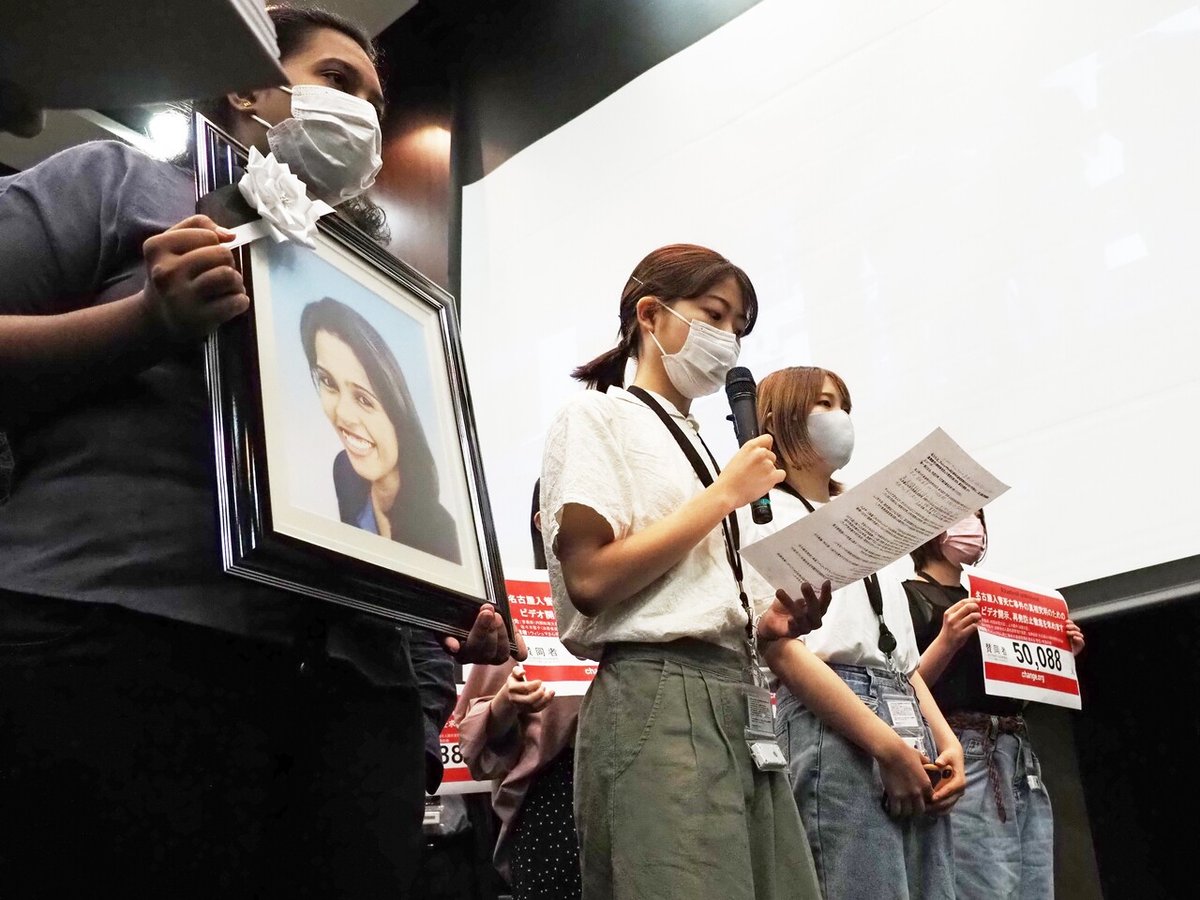

8月13日、真相解明とビデオ開示を求めオンライン署名を続けていた「ウィシュマさん死亡事件の真相究明を求める学生・市民の会」が、5万筆をこえる署名を、丸山秀治出入国管理部長に手渡した。

(署名提出する学生・市民の会。左がウィシュマさんの妹で、三女のポールニマさん。)

また、この日の署名提出会見には、ふたりの文化人も駆けつけた。

そのひとり、お笑い芸人のせやろがいおじさん、こと榎森耕助氏は、入管の収容問題についてのYouTube動画をアップしてきたほか、ウィシュマさんのご遺族にもインタビューをしている。

「最終報告の改善案として出されているものは表面的で、本質的ではないと感じました。全職員の“意識改革”といいますが、ここにきてまさかの精神論か、という驚きを隠せません」と指摘。

「改革は必要だと思いますが、そもそも人を人として扱わない、あくまでも管理という対象で見ている、だから帰らずに“管理しづらい”人は迷惑な存在だととらえ、何をしてもいいかのような理屈が、組織全体の根っこにあるわけですよね。そんな組織に対して身内だけで掲げるスローガンが、果たしてどこまで実効性があるのか」と強く疑問を呈した。「制度を伴わず、スローガンだけの意識改革では変わっていきません」。

そしてもうひとりが、小説「やさしい猫」を19日に刊行したばかりの、中島京子さんだった。

(右がせやろがいおじさん、その隣が、中島京子さん)

「やさしい猫」は、スリランカ出身の男性、クマさんことクマラさんと、日本人のシングルマザー、ミユキさんとの恋愛を描いている。娘のマヤさんの語り口で綴っているため、複雑に見える問題もすっと、心に届く。

収容問題だけではなく、日常に潜む「マイクロ・アグレッション」の問題が垣間見える。「マイクロ・アグレッション」は、明確な"ヘイト"ではなくても、社会の中に当たり前のように埋め込まれた小さな”攻撃”だ。

クマさんのことを周囲に話すと、ミユキさんの友人たちは「外国人って大丈夫なの?」「だって私の友達の友達がね…...」と、もっともらしい「忠告」をしてくる。「クマさんはそんな人ではない、しっかりしている」という反論をしようとしていたミユキさん自身も、その考え自体が偏見ではないかと気づいていく。

この「マイクロ・アグレッション」の問題は、荻上チキさんのこちらの解説が詳しい。

また、クマさんが外国人という理由だけで、職務質問にあいやすいのは、レイシャル・プロファイリングの問題でもあるだろう。例えば警察官が「黒人や有色人種の方が犯罪を犯す」というバイアスで調査対象を絞っていくことなどがそれにあたるが、日本でも同様の問題が起きてきていることがうかがえる。

クマさんはある日、仕事を失ってしまうが、それを言い出せないまま、在留資格を失い、そして入管の収容施設に収容されてしまう。

ここで「収容とは何か」を振り返っておきたい。

日本国籍以外の人々は、仕事を失ってしまう、困難を抱えて学校に行けなくなってしまう、パートナーと離婚するなど、日常生活を送っていれば起きえるであろう様々な変化によって、日本に暮らすための「在留資格」を失ってしまうことがある。

「収容」とは、在留資格を失うなどの理由で、退去強制令書を受けた外国人が、国籍国に送還されるまでの「準備としての措置」という“建前”のはずだ。逆にいえば、送還ができない状況であれば収容する理由はなくなる。帰れない事情を抱えた人々も、収容してはならないはずだ。

ところが、収容や解放の判断に、司法の介在はない。収容期間も無期限で、2年、3年、あるいは6年、7年と施設に閉じ込められたまま、いつ出られるのかも定かではない状況に追い込まれている人々がいる。こうした無司法、無期限の収容体制は昨年、国連人権理事会の「恣意的拘禁作業部会」によって「国際法違反」と指摘されてきたが、日本政府は背を向け続けている。

「やさしい猫」を読み進めながら、思う。

クマさんは「外国人なのに大丈夫?」という社会の目があることをひしひしと感じながら、愛する人と結婚するため、「日本人以上にちゃんとしなければ」「そのためにはまず、仕事をまた探さなければ」という思いを強めていってしまったのではないだろうか。大切な人だからこそ、「ちゃんとしていないと周囲に思われるかもしれないこと」を言えなかったのではないか、と。

そう考えると、社会の中の空気感と、あの「国際法違反」状態の収容体制は、地続きなのではないだろうか。

これまで、「収容」「入管」「在留資格」などの言葉とは無縁の生活を送っていたミユキさんは、ある日突然、「人を国外に送還するプロ集団」に素手で立ち向かっていくことを余儀なくされる。

在留資格を求めるクマさんとミユキさんに対し、「あなたは騙されている」と決めてかかる入管側の職員が、「ぼくらの仕事は、そういう人の目を覚まさせることでもある」と言い放つシーンは、はらわたが煮えくり返りそうになった。

裁判の過程では、こんな言葉さえ投げつけられる。

「長い収容期間、電話以外はほぼコンタクトできない状況でも、絆が失われなかったのだから、原告(クマさん)がスリランカに帰国しても、それであなたの言う『家族の絆』が失われることはないのではありませんか?」

そして、娘さんのマヤさんもまた、これまで知らなかった、同世代が置かれた実態に触れることになる。好きになったクルド人の男の子は、親たちが難民申請中であり、日本で生まれながらも、在留資格のない立場で生きていた。

在留資格がない状況で収容施設の外で生活する「仮放免」の立場では、就労することも、健康保険に入ることも認められない。それを、彼と出会ったばかりのマヤさんが詳細に知るはずはない。

まさか自分が恋をした相手が、自由に県境をこえることができない理不尽な「ルール」を強いられているとは想像できなかったはずだ。何気なくする「将来」についての会話が、労働許可のない彼にとって、どれほど苦痛であるかも。

(「やさしい猫」の帯には「強制送還されるか、死ぬか、どちらかを選べと言われている気がする」という言葉が綴られている)

ウィシュマさんに対し、「在留資格がない方が悪いでしょ」という人ほど、この小説を読んでほしい。日常と、在留資格を失う状況が、どれほど隣り合わせなのか、ということが、登場人物の体温と共に伝わってくる。

そして、大前提として、在留資格を失った人間は、人権まで奪われていいわけではない。

ウィシュマさんの妹で、次女のワヨミさんは、せやろがいおじさんからのインタビューに対し、「ビザがないことによって死刑にするのでしょうか?こんなことが世界で起きるのでしょうか?」と問いかけたことがある。

中島さんも「Radio Dialogue」の中で、「入管は”もう逃げられない”と観念した方がいいと思うんです。腹をくくって、全部明らかにすべきだと思います」と語っていた。あの「最終報告」を「幕引き」にしてはならないはずだ。

==============

私たちDialogue for Peopleの取材、発信活動は、マンスリー・ワンタイムサポーターの方々のご寄付に支えて頂いています。サイトもぜひ、ご覧下さい。