【信仰】和田氏と藤原実方の熊野那智「実方院(じっぽういん)」

先日、母方の曽祖父が紀州熊野那智神社の

神主をされていたという方にお会いし、宮城県にお住まいの方でした。

何があったかわかりませんが、那智神社に勤めていたが、

神主をやめて宮城県に移り住んだそうです。

真相を知るべく県内の研究機関に問い合わせたり

いろいろ先祖のルーツを探していたけれど、

結局、わからなかったそうです。

名取老女の口承も、多岐にわたりいろいろあります。

紀州出身者や名取を治めた先祖など、紀州と関わりのある末裔は、たくさんいたと思います。

さて、この方のお話から、

曽祖父は「和田」姓をもっておりますが、養子になったので本名は違います。

奥さまも「米良」姓であるため、神職の跡継ぎとして養子を迎えていることが興味深く、

熊野の神社関係同士や和田氏との婚姻を結んでいたことがわかります。

和田家のルーツ

紀伊国は、和田の地名が多いそうです。

紀伊国造和田姓は、饒速日命の後裔といい、大阿刀足尼が熊野国造となっており、その子稲比は熊野直の姓を賜ったとされます。

「和田氏系図」によれば、熊野国が紀伊国に編入されてからは

牟婁郡大領、また熊野本宮禰宜の職に就き、代々本宮を奉斎したといわれます。

和田氏といえば、「捕鯨」です。

和田一族の忠兵衛頼元が太地浦を基地として鯨方を組織し、

突捕漁法による捕鯨を始め、

これが日本における捕鯨事業の元祖であると言われます。

宮城県の湊神社(亘理町)に、

鮫の背に乗った十一面観音像の伝説があり、

鯨ではないですが、鮫と格闘したのは、

「朝比奈義秀」=七ツ森のだいだらぼっち伝説。

朝比奈氏は、鎌倉時代初期の武将で父は和田義盛。

和田氏は名取を治めた豪族。

「米朝比奈義秀は海に飛び込み、10回往還し、次いで海の底へ潜り、

三匹の鮫を抱きかかえて浮かび上がり、その大力を示した。」

三浦党(相模国:現神奈川)で、関東の坂東氏が関係しており、

関東地方には板碑が多いです。(東北では石巻)

さて、そんな和田氏と関係するのか、「藤原実方」のこと。

名取の道祖神に登場し、

藤原実方の墓もあります。

多賀城に赴任してきた実方伝説が

名取にあるのは、熊野信仰によるものでしょう。

実方院(じっぽういん)

話が戻りますが、その方の曽祖父のルーツは、実方院になります。

「元高坊として、那智海岸近くに居城していたが、

同家は天児屋根末裔藤原実方の子、泰救(第十代熊野別当)

より出て鎌倉期に及び、其祖実方中将の余光と熊野別当家

よりいでたるとにより、尊勝院を凌ぐ一山の勢力となり、

外は武家の御師職として、

信仰的地位は諸の御師職を合するも猶足許にも

及ばぬ勢威を有していた。」

※御師職(おんし・おし)特定の寺社の参拝、

宿泊などの御世話をする神職。

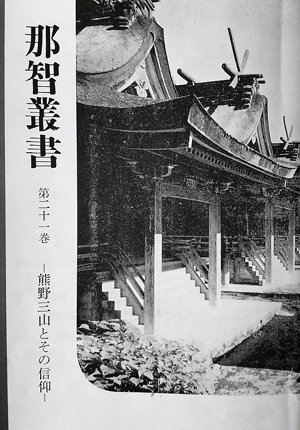

那智叢書 第二十一巻より

那智信仰の発展は、御滝修行にあり、

御滝の行事が中心であると。

滝を護る神職のようなことと思います。

「尊勝院」が

那智最古の系統になるそうです。

実方院は、鎌倉の足利・徳川幕府に御師職としており、

北条政子も実方院を御師職として熊野参詣を行っています。

実方の異母兄弟に「鈴木重実」がいます。

藤白鈴木家の当主。

遠祖は、饒速日命で、和田家と同じです。

重実の兄:鈴木重豊の娘が、

藤原実方に嫁いで、その子が「泰救」→熊野別当。

藤原実方が「天児屋根末裔」と言われるように、

中臣鎌足の祈祷を中心にしています。

神話の天の岩戸開きで、知恵をさずけたのは、思兼命です。

思兼命は、儀礼を統括する立場であるのに対し、

天児屋命は、神官を統括する祭祀長(さいしちょう)であったと

考えられます。(※神道神社 sihito-jinja.jp より)

おそらく、藤原家の儀式を古来の忌部から取り入れたのでしょう。

※忌部氏とは「斎部(いんべ)」古代朝廷における祭祀を担った氏族。

忌部氏は、南相馬で途絶えているのですが、

海道(東海道アズマミチ)と山道(東山道)は、阿武隈川が境になっており、

あらゆる文化の境界のような気がする。

(表の神道=藤原家 裏の神道=忌部氏)

名取老女の守家の遠祖は、斎藤姓との事。

藤原家の公家政権から源氏の武士政権へ。

紀州から続くみちのくの路には、

末裔たちの物語が、数多く眠っているようです。

今回、資料の提供、先祖のお話を伺えたこと、

感謝しております。

紀州那智大社に変わり名取の那智神社へ、この場を借りて

ムスビの神様へご報告させて頂きます。