【熊野信仰をめぐる】祭祀遺跡の神倉神社と徐福上陸伝説

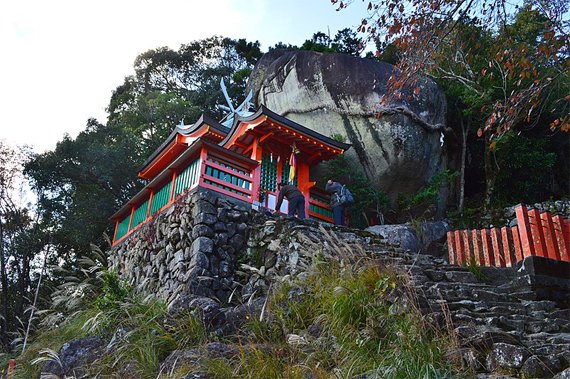

神倉神社(奥の院)

神倉神社は、熊野大神が熊野三山として祀られる以前に一番最初に降臨された聖地です。

時間がなく残念ながら山頂までは行けなかったのですが、下から巨岩が見えました。

天ノ磐盾という峻崖の上にあり、熊野古道中の古道といわれる五百数十段の仰ぎ見るような自然石の石段を登りつめた所に御神体のゴトビキ岩があります。(琴引岩と書く)

熊野速玉大社は、まだ社殿がない原始信仰、自然信仰時代の神倉山から、

初めて真新しい社殿を麓に建てて神々を祀ったことから、この神倉神社に対して「新宮社」と呼ばれています。※熊野速玉大社より

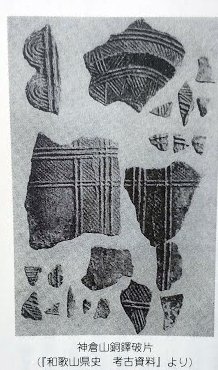

このコトビキ岩の片陰に、二十四の破片に砕かれた後期の近畿式銅鐸が隠すように挿入されていたと言われます。

この地に住んでいた人たちが、弥生時代末期から古墳時代のいつ頃か祭祀場として使われた可能性があるとの事です。また、ここは「比丘尼発祥地」と聞かれます。

ご神体の巨石(コトビキ岩)は、陽石とし、さらに25キロ離れた七里御浜の「花の窟」が陰石として対応しているとも言われます。

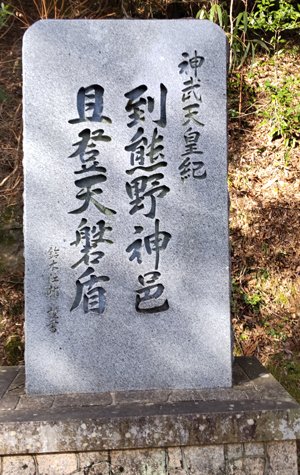

神倉神社の入口には、天磐盾の石碑がありました。

ヤタガラスが神武天皇を導いた神話から、原初の熊野信仰とされる由縁です。

日本書紀には、神武天皇が神倉に登拝されたことが記されています。

悠久の古より人々から畏れ崇められてきた神倉山には、初め社殿はなく、自然を畏怖し崇める自然信仰、原始信仰の中心であったとされます。

また、毎年2月6日に行われる奇祭「御燈祭り」の舞台でもあり、松明をもって勢いよく飛び降りて下ります。

この弥生時代という年代の古さから、かつて紀州の海に上陸したと伝わる「徐福」が思いだされるのです。

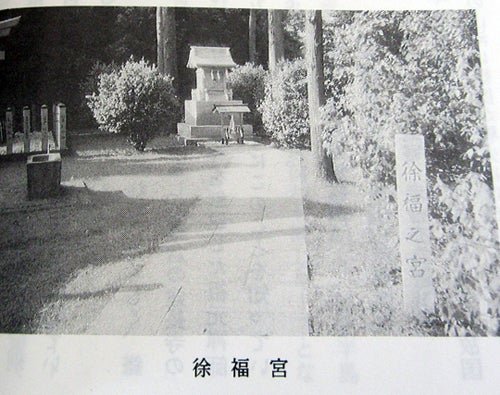

伝:徐福上陸地

徐福とは、

『史記』巻百十八「淮南衡山列伝」によると、秦の始皇帝に「東方の三神山に長生不老の霊薬がある」と具申し、始皇帝の命を受け、3,000人の童男童女(若い男女)と百工(多くの技術者)を従え、財宝と財産、五穀の種を持って東方に船出したものの三神山には到らず[1]、「平原広沢(広い平野と湿地)」を得て王となり、秦には戻らなかったとの記述がある。

・不老不死の薬→薬師信仰

・石信仰→シャーマニズム

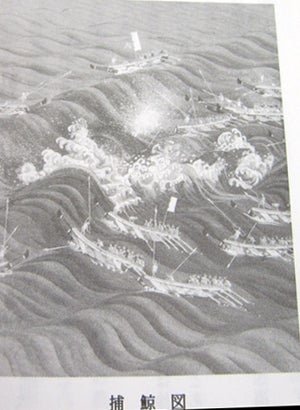

・捕鯨→大航海

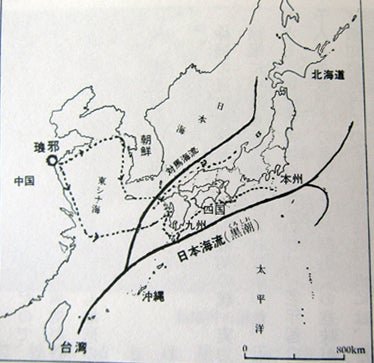

中国寧波(にんぽう)から杭州まで南下し、向きを東に変えて、黒潮にのりながら、日本へ上陸したとされます。

九州へ上陸し、日本海経由と瀬戸内海の太平洋経由と別れます。

日本海は出羽三山、太平洋は熊野信仰へと互いに行き来しながら文化の発展、流通の交流をしていたと考えられます。

そのため、紀州速玉大社では、「蓬莱山」の名がありました。おそらく渡来人の補陀楽思想のルーツにあったでしょう。その補陀楽とは「海」を指します。

徐福の墓と伝わる公園に、緑色片岩の自然石に「秦徐福之墓」と刻まれていたとされ、初代紀州藩主徳川頼宣が建立したと伝わります。

徐福が祀られていたのは、石であったといわれ、公園の近くに、阿須賀神社があり、飛鳥と阿須賀は同一視されています。

また、徐福が鯨漁を伝えたとも。

これらのことから、名取熊野三社に「飛鳥」の地名が古くからありますが、地名由来については諸説ありよくわかっていませんが、建築の際の棟札の多くが「飛鳥明神」でした。

おそらく古来は、名取川がもっと南下していたと言われ、川沿いに、飛鳥の地名が置かれたことも考えられます。

例えば、船着き場説があった所に「飛鳥」の地名をおくのは、秋田県にもあり、秋田県男鹿半島~青森の日本海側は、徐福伝説が伝わっています。

昔は湿地帯で「船着き場」だったとの事。

徐福は不老不死として名を残すように、薬師如来=スクナヒコと同一になっています。

大国主(出雲)の熊野大社もあるように、新たな開拓を求めてやってきた少名彦命が徐福の渡来神話とされているため、新しい国家のためにヤタガラスが導いた神武東征神話へと転換され、その最初の神武天皇の関わる一族が、ここ新宮であったことを示しているのです。

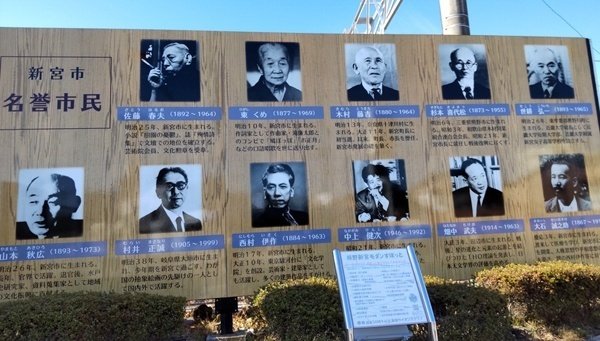

新宮散歩(おまけ)

旧チャップマン邸

家庭生活を重視した居間式住宅を建築し、

現在の住宅様式の普及に大きく貢献するなど優れた建築家

旧西村家住宅(西村伊作記念館)

重要文化財 大正・昭和モダンを象徴する建築

大正・昭和期に日本人の生活スタイル改善を目指した 西村伊作が設計した自宅。大正3年(1914)に竣工した邸宅に与謝野晶子など多くの 文化人が集うサロンとなっていたそうです。

参照:トベ達の悲歌 津名道代

ロマンの人・徐福 奥野利雄