【神社】『今熊野神社』の老女さんと継承された榊流神楽

今熊野神社は、名取市赤坂の地名にあります。

別名「赤坂神社」とよばれていました。

ここは、桜がとてもきれいな所です。

この坂を登る途中に、縄文~弥生の今熊野遺跡があります。

方形周溝墓東北地方で初めて発見され、 このような方法は、中部~関東~東北へ伝わったようです。九州地方ではほとんどありません。

縄文の森がまだ残されているような所。

その赤坂の今熊野神社にも、名取老女のような話しがあり、熊野権現のお告げから許可されて神社を建立した由縁があります。

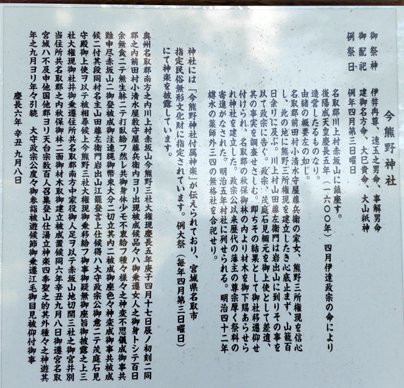

今熊野神社由縁

御祭神 伊弉冉命・速玉之男命、事解男命、

御配祀 建御名方命、大巳貴命、大山祗神、

名取郡川上村赤坂山に鎮座す。

後陽成天皇慶長五年(1600年)

四月伊達政宗の命により造営したるものなり。

由緒の概要左の如し。

名取郡前田村小清水守藤兵衛の家女、熊野三所権現を信心し、

此の地に熊野三所権現を建立したき心底止まず、山籠百日余りに及ぶ。

川上村山田藤左衛門は岩出山に到りその事を以て政宗に告ぐ。

政宗、茂庭石見綱元を御上使として差遺、其の事実を調査さしむ。

即ちその結果として御社移遷仰せつけられ、名取郡の秋保御林の内より材木を御下賜あらせられ神社を建立した。

政宗公以来の歴代の藩主の尊宗厚く祭料の寄進がなされた。

明治五年村社に列せられる。

明治四十二年樽水の薬師外三四の無格社を合祀せり。

※『封内風土記』によると、名前は前田邑藤兵衛門と、邑長藤左衛門となっている。

遠藤家の名があるので、「藤」の名をもつ遠祖かもしれず。

しかし、守家も同じ藤原家を遠祖とするので、

関連づけられて名取老女が語られていると考えられます。

前田村の名取老女は、足が悪い男性の話、(嚢塵埃捨録)

下余田では、わらじを編む名取老女といった違い。

いろいろな名取老女があります。

名取老女がいかに名が知れていたか、またそれにあやかろうとした由縁を用いられたのか、がみえてきます。

ところで、由縁の「茂庭」の名。

信頼できる巫女なのかどうかを

茂庭綱元を通して許可しているところが興味深い話です。

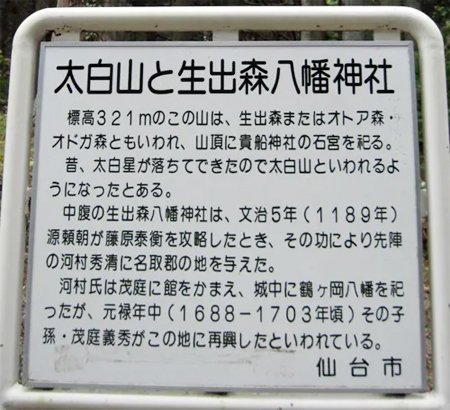

関連は不明ですが、太白山麓は「茂庭」地区。

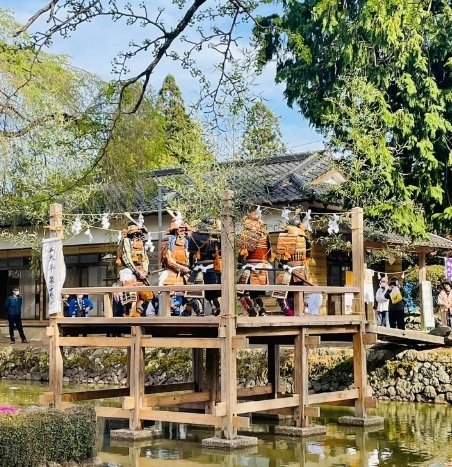

太白山にある生出森八幡神社の神楽は、熊野堂神楽からきています。

明治27年、生出森八幡神社の神楽が認証された時に、

「番組14名と石垣勘三郎ら舞子11人の名が伝習にあたった

熊野堂神楽(高舘)の師匠が師南人~」

と、記されているそうです。

石垣氏は22歳で神楽を学び、当時をこのように語っている。

「生出森八幡神社で神楽師がほしいとなり、高舘山熊野堂の神主、板橋徳之進氏に若い者に神楽を教えてほしいと頼んだ」という。

神楽は一子相伝なので、掟が厳しく、最初は板橋氏も困惑していたけれど、

ごく親しんでいた高橋さんという方を通してのお願いだったので、

毎夜、夜がふけた頃、闇の中でそっと茂庭にいき、舞を教えてくれたと言われます。

熊野堂神楽は、榊流とされ、熊野堂系、丹波系(2つ)

と、道祖神系(愛島笠島道祖神)と、わかれています。

榊流神楽とは、黙劇(言葉を発しない)舞とされ、熊野堂神楽はこの流れをくみ、富谷市の大亀地区にも伝わっています。

京都から青麻神社に伝承された青麻神楽から1848年に富谷町の鹿島天足神社に奉納される。

他、柴田町の八雲神社にも伝わり、付属榊流神楽は古式を伝える神事として柴田町指定文化財にある。

熊野那智神社の神楽は途絶えてしまいましたが、那智神社と新宮で継承されていたのは修験系に分類。

※本宮は、神道系(神社の直系)のため修験とは関係ないとの事。

熊野神社の神楽には、源氏の家紋(笹りんどう)を用います。

「平家」だったと、熊野堂神楽の末裔から伺ったことがありました。

(すでに途絶えた一族です)

源頼朝が東国征伐で家臣を連れて来て、

熊野神社の神主として管理をまかせ神楽をするよう命じた話があります。

「本州耶摩、名取両郡内の数ヶ村を賜わった。河村氏の厚樫山先登の賞として賜わったのでこの村に住み、鎮守として崇めるようになった」

※生出森あたり(河村氏の系譜より)

平家だった葛西氏が頼朝軍についた事もあるため、

平家側の人が源氏として神楽をしていることも、

昔はあったのかもしれません。

日本全体に文化、芸能の後継者不足が叫ばれるなか、

密かに伝えた一人の勇気ある決断が、今の神社の神楽を存続させていると思うと、廃れてしまう現代は、日本人の精神にあるのかもしれません。

考えさせられる神楽なのでした。

参考:『十二神楽の拡大』 東北歴史博物館 笠原信男