【能】糺河原勧進猿楽の御乞能(アンコール)は「名取老女」だった

名取老女の名が流行したのは、

音阿弥・世阿弥による お能(護法)からです。

1464年「糺河原勧進猿楽」で音阿弥が演じた記録があります。

音阿弥が名取老女伝説を能にし、五大能家の金春(こんぱる)流・室生流で

江戸時代まで盛んに行われていました。

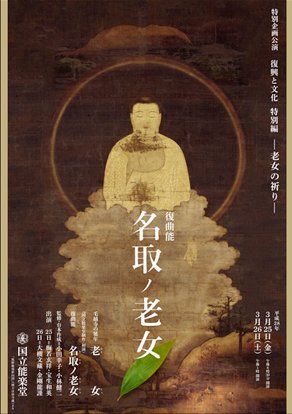

後、廃曲となるも、梅若六郎氏が平成5年に復活させ、国立能楽堂で演じられました。

名取熊野堂縁起(1505年)が

成立した前に謡曲が行われていたと考えると、都で流行した能をもとに、

名取熊野の勧請縁起が成立したと考えられます。

「名取に一人の巫女がいた」と書きだされる文面ですが、なぜ、1123年にしたか、よくわかっていません。

それ以前は「陸奥に住みける女」と、

名取は表記されていません。

さて、そんな室町時代に流行したと言われる

名取老女の能がアンコールになっていたという情報があります。

ネットのサイトから知り得た情報です。

糺河原勧進猿楽とは、「勧進」はもともと「人々を仏道に導くこと」を意味する言葉でしたがやがて、社寺や仏像の建立・修理のために、

人々から寄附を募ることを言うようになる。

鞍馬寺の再興が目的であったこと、その中心的な役者が音阿弥、又三郎の親子であったことが記され、その左に、能舞台の構造、足利将軍の席や、大名・公家・僧侶たちの桟敷席の配置が図示されています。

糺勧進能のサイトで確認できます。

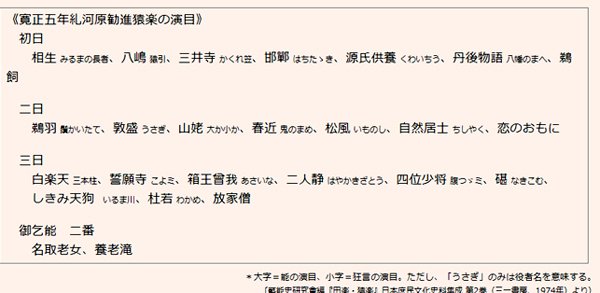

演目が記されているなかに、最後にアンコールとして演じられた能が、

「名取老女(護法)と「養老滝(養老)」でした。

御乞能 二番

名取老女、養老滝

3日間にわたって能23番、狂言20番が上演されていたそうです。

演目の下にある「御乞能」とは、将軍がシテにアンコールを命じること。

この頃の全盛期は、足利義政。

奥州合戦から南北朝時代、

名取高舘山は要塞として利用されます。

「北山文化」というのがお能が活発になってくる時代。

観阿弥・世阿弥(親子)の時に足利義満(征夷大将軍)が以前の公家と武家の文化を融合します。

観阿弥が新熊野神社で催した猿楽能の時、

12歳の世阿弥が出演したそうで、その際、

将軍足利義満の目にとまったと。

それから世阿弥が武士に近づいた為(近侍)

公家から批判があったとも言われています。

都から流行した名取ノ老女には、

当時の足利政権が関係していたのでしょうか。

一度でいいから、

下鴨神社で糺能をみてみたいですね~。