初開催で見えた、みんなを主役にするバーチャルDJライブの作り方

理想のクリスマスには2通りあります。幸せな一夜か、楽しい一夜です。僕にとって2020年のクリスマスは、過去最強に楽しかった一夜となりました。

というのも、僕は8月からバーチャルSNSのclusterで幸甚亭という雑談バーを運営しているんですが、12月25日にクリスマスパーティを企画してDJライブを開催したところ、エモエモのエモな4時間を作ることができたからです。

超よかった、マジで。

DJ目線Part1

— Dolphiiiin∞ (@Dolphiiiin_) December 26, 2020

*酔い注意

幸甚亭クリスマス 2020 ~1時まで延長戦~ https://t.co/2YfCwwN6xr #幸甚亭 #cluster pic.twitter.com/tLSC0Hdtaw

バーチャル空間でのDJライブ自体は手段としてはもはや陳腐化しているとさえ言えますし、clusterやVRChatなどでも数多く開催されています。ただそれでも、初めて自分で主催してみて工夫したこと、気づいたことを共有したいと思ってこの記事を書いております。

特に、僕が目標にした「ゲストと観客、ステージと観客席を区別しないライブ」について考えるきっかけとなれば幸いです。

※ちなみに僕は会場を作って当日の演出をしていただけで、DJはclusterのワールド制作技術にたいそう詳しく、しかもライブ育ちだというDolphiiiinさんにまったくお任せしていました。天才、もしくは神の類。

※この記事ではDJライブやコンサートのような音楽イベントを全部「ライブ」と呼びます。あと、DJや歌手、アイドルなどライブで出演者として呼ばれる人をゲストと呼びます。

1対1、もしくは少対少を追求したい

前の記事でも書きましたが、僕がclusterないしバーチャルSNSに熱を上げているのは、オンラインでも誰かと偶然的な1対1(少対少)の関係を始められる、という可能性に夢を見ているから。1対1(少対少)とは、人と人がお互いに名前と個性を認識し合って、時に輪の中で他者の注目を浴び、同時に他者に注目するという世界観のことです。

その前提にあるのが、1対多の世界観で1=インフルエンサーや多=フォロワーになることに関心がない人や、インフルエンサーを目指したけれど挫折した人の居場所をオンラインで作りたいという考えです。さらに、1対多の世界観に挑戦・再挑戦する後押しもしたい(このあたりは2021年の抱負としてまた別の機会に詳述)。

この思想があるので、ライブを開催するにしても「著名人を招いてファンが集う」といったスタイルや、「ゲストがステージでパフォーマンスして観客は一段下のフロアで踊る」みたいなスタイルもやりたくなかったわけです。

ただ、DJライブなのでセットリストを作成し演奏してくれるDJは絶対に必要です。今回は本職のDJではなく友達のDolphiiiinさんがやってくれましたが(本職でやっていけると思う)、DJを立たせはしつつ、それでもDJが1人だけ主役になる舞台にはしたくないと考えていました。

DJ Dolphiiiin、巨大化バージョン。伝説の幕開けを目撃できた人はラッキーです。ドリンクはみんなからの差し入れ。

なので、「いかにゲストと観客、ステージと観客席を区別しないライブを実現するか」が重要な目標となりました。

この記事自体がそうですが、なんでこういうめんどくさいことをうだうだ考えないといけないかというと、適当にやり始めるとイベントを開催することが目的になったり、参加者数など分かりやすい数値を目標にしたりしてしまうようになるからです。そうなると手間やコストよりも精神的に継続するのが難しくなっていきます。

DJだけを主役にしないライブのあり方

オフライン・オンラインを問わず、ライブといえばステージ上の出演者にのみスポットライトを当てるのが一般的です。それは著名で人気なゲストを目立たせるためであり、1対多をベースにした舞台として作られてるからです。

観客がときたまライトで照らされることはあっても主役として目立つことはありませんし、ましてやステージに上がることはできず、注目されることもありません。ライブはゲストではなく観客が主役だという言い方もありますが、舞台がそれを実現できていなければ、結局は主客分断の実態を言葉で濁しているだけです。

当然、これは主催が実装したい世界観の違いなので良し悪しの問題ではありません。今回は主催である僕が、1対1(少対少)の世界観をライブで実装したかったということです(1対多も面白いですよ)。

たぶんVRChatなどバーチャルSNSで過去に開催されたライブには実例が多々あるかと思いますが、僕は初めて何かを実行するときには基礎技術以外は前例を参考にしないので、どうすればいいのかはけっこう悩みました。

DJを立たせながら、その場にいるみんなが主役になれるライブのあり方。もちろん、隅っこで体を揺すっているだけのような楽しみ方も受け入れられる形で。

ワールドを作りながら思いついたのが、ステージとフロアは分けつつ、DJブースの前に自由参加できるダンススペースを設けることでした。

全員平等ではなく、常に主役でもなく

「最初からDJブースもダンススペースも作らずにフラットなワンフロアにすればよかったのでは? それなら全員が平等でしょ?」という疑問が浮かぶかと思います。

それもいい舞台になると思いますし、いつかやりたいですね。でも、全員が平等になったら主役という概念が存在しえません。今回はライブで中心的な役割を果たすDJを立たせたうえで、さらに全員が常に平等・主役になっているのではなく、誰でも好きなときに主役になれる舞台が必要なのでした。

そのために、DJブースを奥に、ダンススペースを手前に設置しました。ダンススペースに誰もいないときはDJが主役になります。そして、誰かがダンススペースで踊り始めると、DJがその後ろに隠れ、踊っている人に見た目上も主役の座を渡すことになります。このスペースには誰でも好きなタイミングで好きなように上がれるのが大きなポイントです。

「誰でも自由にどうぞ」とアナウンスしたのが冒頭だけで途中から来てくれた人には意図が伝わってなかったこともあり、最初は誰もダンススペースに立ってくれませんでした。こういうとき、僕はあんまり促さず、誰かが自分から動き出してくれるのを祈って待つことが多いです。

このスペースはいったい何のためにあるのか? その意図ははたして通じるのか……と信じていたら、通じました。ライブが盛り上がってきたところで1人、また1人と試してくれて、次第にみんなの前で踊る人が増えていったんです(歌うフリの人も)。

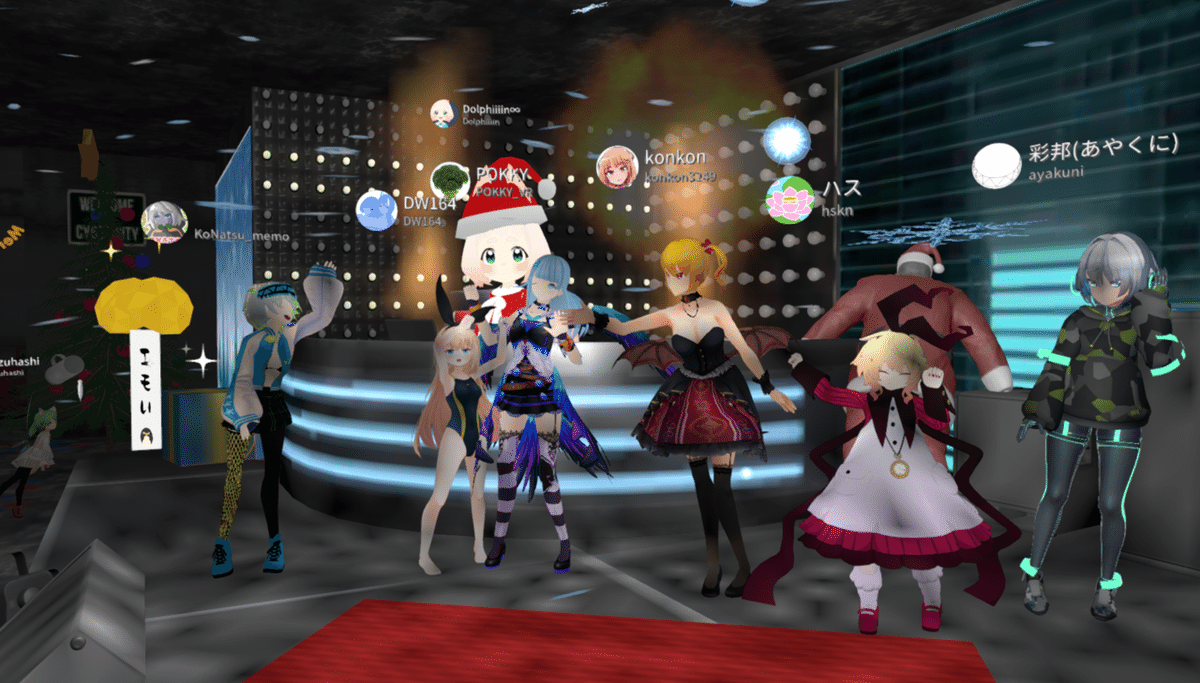

多くて同時に2人くらいかなと想定していたんですが、なんと最多6人同時という事態に(もっといたタイミングもあったかも)。来てくれたみんなが楽しそうに踊ってくれたのは本当に嬉しかった。

ハロウィンイベントの記事でも書いたように、いまのclusterユーザーは自分で遊び方を作り出そうとする人がめっちゃ多いという一言に尽きます。踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿保なら踊らにゃ損々。

想定外の人数だったので赤絨毯のダンススペースが狭すぎ、みんなちょっと後ろに並んでいますね。ちなみに、右後ろで倒れ込んでいるのはカーネル・サンタース像です。

踊ったのは手足を自由に動かせるVRユーザーが中心でしたが、PCやスマホのユーザーで可能な限りの動きを見せてくれる人もいました。とはいえ、こういうバーチャルライブに参加する場合、VRだとほとんどオフラインで参加するのと同じ動きができます。見ていてめちゃくちゃ楽しそうだったので、自分のアバターが使えるライブにはVRで参加してみたい。

もちろん、ダンススペースには上がらずフロアで聞き入っている人もいました。そういう楽しみ方もあってしかるべきなので、主役にならなくていい場所も必要です。

舞台設計1つで誰かを主役にできる

このダンススペースについてもう1つ言及しておきたいことは、踊っている人がフロアの方向(観客がいる方向)を向いているということです。もしDJテーブルと同じ高さのステージに設置せず、フロアの最前線に設置していたら、おそらくみんなはDJテーブルの方向を向いて踊っていたと思います。

人が向いている方向は主客の関係を考えるうえでとても重要です。僕たちは通常、フロアにいるときは観客としてステージの方向を向きます。逆に、ステージに立っているときは主役としてフロアの方向を向きます。要するに、自覚的だったか無意識だったかは分かりませんが、ダンススペースに上がった人は自分が主役になったつもりで踊っていたということです。

舞台設計1つでそういうことができるんだな、と気づいたときは自分で作っておきながらときめきました。フラットなワンフロアだとこんな仕掛けはできませんね。

ここで考えるべきは、というか気になっているかと思いますが、どうしてみんなが主役にならないといけないのかということです。「1対1(少対少)の世界観は全員平等が原則ではないのか?」と。

それはそのとおりですが、常に平等である必要はありません。あるときは誰かが主役になり、また別のときには誰かが主役になるような(逆もしかり)、全体としてバランスが取れている平等という考え方もあります。

人は誰しも認められたい・注目されたいという欲望から逃れられません。1対1(少対少)の世界観ではこの欲望が抑圧される・されるべきと考える人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。

むしろ、目の前や周囲にいる人に認められることは生きていくうえで非常に大事なことです。承認欲求を抱くこと、またそれを満たすことは人の心にとって健全なあり方です。

1対1(少対少)における承認欲求との付き合い方

承認欲求は1対多の世界観で核となる概念ですが、1対1(少対少)の世界観でも無視できることではありません。1対多ではフォロワーからの承認獲得を志向します。一方で、1対1(少対少)では身近な人同士で注目・称賛し合えるかがポイントです。

1対多と比べて規模は小さいですが、知り合いや身内の距離感で承認欲求を満たせるかどうかは、より充実した人生を送るうえで大切になると思われます。今回のライブにおいては、そのための装置がダンススペースでした。

この装置はかなりうまく働いたのではないでしょうか。踊っている側も観ている側もたいへん楽しそうでした。全員がフラットな場で踊るのとは違う満足感が生み出せたと思います。

ところで、今回のライブは誰でも参加できる公開イベントとして開催しました。幸甚亭に一度も来たことがない、初対面の人でも参加できるイベントです。

しかし、実は大勢の人に来てほしいとは考えておらず、少なくとも僕とDolphiiiinさんが楽しめればそれでいいやと思っていました。そこに期待をちょっと上乗せして、いつも幸甚亭に来てくれる人が参加してくれるといいなと。

延べ参加者数は147人と、これのどこが身内感だという結果に。最多同接は30~40人くらいだった気がします。たまたま見かけて参加してくれた人がけっこう多かったようで嬉しい限り。幸甚亭の通常営業にも来てくれるようになるとなお嬉しいですね。

※公開イベントで身内ノリをどこまで許容するかは主催者のさじ加減。けっこう難しい問題です。

過去最強のクリスマス

というわけで、2020年のクリスマスは僕にとって過去最強に楽しかったクリスマスとなりました。来てくれた人に何度でもお礼を言いたい。ありがとうございました。ついでにみんなの感想を一部紹介します。

まじでめっちゃ楽しかった...

— Dolphiiiin∞ (@Dolphiiiin_) December 25, 2020

本当に人生最大のクリスマスだったわ...

みんなが楽しんでくれたことがなにより

なんかVアイテムもたくさん投げてくれたみたいでありがとうございます!!!!

幸甚亭クリスマス 2020 ~1時まで延長戦~ https://t.co/2YfCwwN6xr #幸甚亭 #cluster pic.twitter.com/bm92AY5mXN

幸甚亭クリスマスイベントめちゃくちゃ楽しかった!cluster始めて本当によかった!!#幸甚亭 #cluster pic.twitter.com/rRSVPgJ7hv

— 朝月葵🐟 (@scarlet_4ls) December 25, 2020

最後の最後まで楽しみ尽くした……🎉🎉

— konkon (@konkon28983820) December 25, 2020

えむさん、Dolphiiiinさん、すてきなパーティーをありがとうございました!!

最高のクリスマスでした~~!!

幸甚亭クリスマス 2020 ~1時まで延長戦~ https://t.co/glujBbPTpH #幸甚亭 #cluster pic.twitter.com/9zS8MoXUnJ

Twitterで#幸甚亭を検索だ! 写真や感想については、何度かアナウンスで「ツイートしてね」とお願いしました。

ライブ会場の演出ギミック

そういえばまったく言及していませんでしたが、ライブ会場に実装した演出ギミックについて紹介しておきます。

リアルのライブ会場をイメージしつつ、リアルでは不可能なこともできるのがバーチャルのいいところ。また、clusterではイベントならブラウザからギミックを操作できるんですが、あえてワールド内にオペ卓を用意しました。

スタッフ以外は操作できないようにしないと面倒なことになるのでは、と思われるかもしれませんが、それはとても象徴的な1対多的発想です。

主役と観客を区別する世界観だと、例えば誰でもDJブースやステージに上がれることも問題視されてバリアが張られますが、1対1(少対少)の世界観だとむしろ誰でも気軽にどこにでも行けて、演出ギミックも好き勝手に操作できるほうが楽しいですよね。ライブの雰囲気にも左右されますが、今回の場合はしっちゃかめっちゃかになっても別に困りません。

さて、オペ卓のボタンを操作すると、ライトやレーザーを出せるほか、ミラーボールをくるくるさせたり、ディスコライトという派手な色合いの光をばら撒くこともできます。ダンススペースにスモークを出す、DJの両脇から火柱を吹き上がらせる、会場内に雪を降らせるというギミックもあります。

リアルのライブだと不可能ですが、何もない空間からパステルカラーの線が放射状に飛び出すというギミックもあります。

会場作成に使用したアセットはPBR Stage Equipmentです。DJライブをやるならこれで充分なほど。あとは演出用にエフェクトやパーティクルを探すといいと思います。

せっかくのバーチャル空間なので、演出までリアルそのままを真似する必要はありません。上記のほかに会場内で大爆発を起こしたり、床のピザから炎と煙が大量に吹き出したりする隠しギミックも用意しておきました。

楽曲ごとに演出を変えたいと思っていろいろ実装したんですが、おかげでほとんどの時間をオペ卓の前で過ごすことに。誰かが自由に操作してくれてもよく、お任せしようとも思ったんですが、演出をどの組み合わせにするかけっこう気を配って忙しかったので、全部自分でやっていました。

1つ反省点として、これまで掲載した画像から分かるように、全体のライティングが甘くてアバターが暗くなってしまったことが挙げられます。会場自体は薄暗くしつつ、写真映えするようにもっとアバターが明るくなるライトを用意すればよかったです(Dolphiiiinさんが異常に明るいのはそういうアバターにしているからです)。

こんなことをリアルでやったら出禁ですね。

リアルで会場にゲーミング布団を持ち込んだら……まあ大丈夫か。

会場の小ネタと集合写真

あと、クリスマスだったのでそれにちなんだ小ネタもいくつか仕込みました。例えば、会場内に置いてあるプレゼントボックスを掴むと、アイテム名としていろいろな怪しい名前が出たり(いつも来てくれる人なら分かる、幸甚亭っぽい感じのものです)。

そして、幸甚亭は大阪の地下にある設定なので、めでたいことがあると道頓堀にカーネル・サンダース像を投げ捨てる大阪の伝統芸能に倣い、道頓堀とカーネル・サンタース像を用意しました。

みんな次々に投げ捨てていました。

恒例の集合写真も撮りました。皆さん、改めてありがとうございました! 楽曲を作ってくれた皆さま方にも感謝です。

これは第1部が終わったとき。もともと第1部というか21時過ぎから約2時間の予定だったんですが、23時半くらいから急遽第2部が始まりました。

第2部は0時40分くらいまでやってました。第2部のほうがみんな踊ってた。

バーチャルSNSのよさを活かしてビジネスできるか?

「幸甚亭クリスマス 2020」の後書きは以上です。

最後に。

僕が志向している1対1(少対少)の世界観はビジネスやマネタイズとすこぶる相性が悪いので、ライブであれ何であれ、ビジネスをやる場合は1対多を志向したほうがいいのは間違いありません。僕が関心のあるeスポーツもそうです。

ですが、バーチャルSNSのよさは1対1(少対少)にあり、有志によるライブやイベントも基本的にはこの世界観を志向しているはず。ユーザーも日常的に1対1(少対少)を意識しており、フレンドを増やしたいとは思いつつ、何万ものフォロワー獲得なんて考えてもいないと思われます(少なくともバーチャルSNS内に限れば)。

バーチャルSNSのこうしたよさとビジネスをどうやって同居させていくかは、おそらく関係業界全体の課題でしょう。1対多の世界観を志向した途端にバーチャルSNSのよさが死んでしまいます。

今後バーチャルSNSのユーザーがもっと増えれば話は変わってくると思いますが、それでも企業やユーザーが1対多を志向することについては常に考え続けたいですね。1対多が悪いのではなく、この世界観がビジネスと極めて相性がいいので、誰も彼もがこれを志向し始めてフォロワー獲得競争になってしまうのではと危惧しています。

※ClusterGAMEJAMのように1対1(少対少)を活性化させるイベントならかなりいいのではと思います。著名人を呼んでユーザーは観客として視聴するだけ、といったイベントに終止するとちょっと寂しい感じ。

一方で、1対1(少対少)がビジネスに不向きということは、ユーザーはいまのようなバーチャルSNSを楽しむために別の手段で生活費を稼がなければならないということ。ここでは議論しませんが、これは1対1(少対少)の世界観でも重点的に取り上げるべきトピックです。

1対多と1対1(少対少)が両立するなら、それに越したことはありません。バーチャルSNSが、もちろん僕が勝手に思っているだけですが、その方向で発展するといいなと願うばかりです。

2021年はVRChatもやってく所存。

ちなみにこの記事で書いたことは4月に書いた↓の記事と完全に同じ問題意識のもとにあるので、よかったらぜひどうぞ。

いいなと思ったら応援しよう!