Workout Wednesday #2

チャレンジしたWorkout Wednsdayの感想というか、学んだことというかをメモしていきます。

今回は2025/1/9~1/13の間で作成した物の振返りです。

2025年 Week2

2025年の1周目がそこそこ回答できたので、意気込んでチャレンジしました。塗分けをどうるかの部分で少し悩みましたが、比較的短時間で回答できたように思います。

パーセンタイルの計算がデフォルトの関数にあることに感心した課題でした。

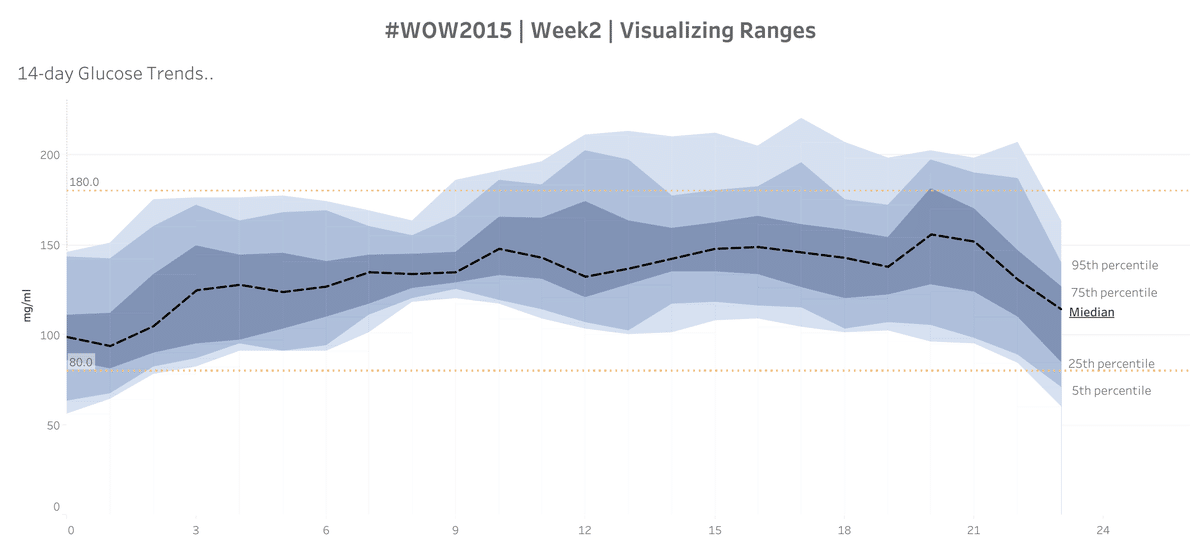

2025年Week2の課題は時間ごとのトレンドの中央値とパーセンタイルを表現するグラフです。

エリア図のような感じですが、一番したが着色されていない部分をどのように処理するのかという部分が肝の問題です。

ちなみにこのグラフは14日間の血糖値の変化を表したグラフです。データは5分間隔で取得されているものを集計し、中央値や下位5%の値などをデータのばらつきを線グラフにしています。

パーセンタイル(PERCENTILE)

まずはパーセンタイルのを行いました。以下の公式ヘルプに沿って作成しています。5%、25%、75%、95%とMINとMAXの合計6つを作成しています。

構文

PERCENTILE(expression, number)定義指定された <number> に対する指定された式の百分位値を返します。<number> は 0 と 1 の間 (0 と 1 を包む) の数値定数である必要があります。

例

PERCENTILE([Score], 0.9)

データベースの制限

この関数は次のデータ ソースで使用できます。非レガシー Microsoft Excel およびテキスト ファイル接続、抽出および抽出専用のデータ ソース タイプ (Google Analytics、OData、または Salesforce など)、Sybase IQ 15.1 以降のデータ ソース、Oracle 10 以降のデータ ソース、Cloudera Hive および Hortonworks Hadoop Hive データ ソース、EXASolution 4.2 以降のデータ ソース。

他のデータ ソース タイプの場合は、この関数を使用してデータを抽出ファイルに抽出できます。「データの抽出」(新しいウィンドウでリンクが開く)を参照してください

2023年Week4の課題は、アンケートの集計をビジュアル化するものです。

アンケートは5段階(非常に同意、同意、どちらでもない、否定、非常に否定)の回答となります。質問が

チャートの重ね方

塗りつぶしをしているのでエリアチャートでの作成になります。

チャートをスタックするのか、しないのかで悩みました。スタックする場合はパーセンタイルの値の引き算で差を求めこの値で描画します。こちらの方が色がバンドで着色できそうなのでこちらの方法を最初に試しました。

チャート自体は問題なく作成できるのですが、毎回問題のツールヒントが…。

二重軸にして、メジャーバリューの中身を変えてみようかと思ったのですが、これはできない(片側スタックON、もう片側スタックOFF)。

と、いうことでエリアチャートを重ねて実現することにしました。

描画の順番を大きい側から行うことで、見た目はバンドで表示されました。この方法で毎回悩むツールヒントについても解決しました。

ばらつきを表現する時は、箱ひげと思ってしまうのですが、今回のような時系列の分布はこのような表現方法もあると気づかせてくれる課題でした。

2023年 Week4

1月は今年からチャレンジする人向けに比較的簡単なはずと勝手に思っていたので、ガツンとされた問題でした。

2023年Week4の課題は5段階アンケートを集計する問題です。よく見る5段階のアンケートをVizにしています。会社でもお客さまアンケートを行っているので、その結果のビジュアル化に使えそうなテクニックがありそうです。

ちなみにこの分析手法はリッカート尺度と言われています。

また、今回の集計は好意的な回答と否定的な回答の比較を行います。これはNPS(ネット・プロモーター・スコア)と言われています。集計方法はアンケートの選択肢数によって変わるようです。データでは5段階の回答ですが、Vizにするときに3段階(肯定、否定、中立)に変更します。

データの加工

元のデータは横持のデータなのでデータを見込むときにピボットして縦持ちに変更します。

また、質問はその頭の部分にカテゴリがついているので、質問を2つに分割します。質問の分割はデータソース側で行う場合とシートの中で行う方法がありますが私は前者を選びました。

質問の仕訳

今回のアンケートの質問は2種類あります。「I easily understood how to use the product.(商品の使い方が簡単に分かりました。)」のような好意的な質問と、「I think the product will not last for several years.(この製品は数年は持たないと思います。)」のような否定的な質問です。

回答は同意する/同意しないなので、好意的な質問は同意すると肯定的となりますが、否定的な質問では同意すると否定的になります。そこで、問題文を好意的か否定的かに分けて、それによって、同意することが肯定的なのか否定的なのかに変更して集計します。

仕訳の方法は計算式で分ける(CASEを使う)やセットを作る(チェックマークで仕訳ける)などの方法があります。どちらでも大丈夫かと思います。

グラフの描画

この部分は独自では回答できませんでした。

以下の2つの動画を参考にしています。

大まかな手順は以下の通りです。

集計するにあたり、答えを良、否、中立に分ける(質問によって、Agreeが良になるときと否になるときがある)

棒グラフを書くための値を集計するため、良と中立に該当する回答数をカウントする、ただし、中立は左右に均等するので0.5で集計する(否は0)

同様に否と中立に該当する回答数をカウントする。

質問毎の回答数を集計する。(FIXED)

良の回答数/質問の回答数で割合を求める

否の回答数/質問の回答数で割合を求めマイナスにする(正確には先頭にマイナスをつけて集計する)

割合をメジャーバリューとして描画する。

NPSを計算する。(良の割合+否の割合) ※否はマイナスになっているのでここでの計算は+にしている

NPSを二重軸にして追加する。

チャートの種類を修正する 割合は棒グラフ、NPSは円にする。

もろもろ細かい所を設定する。

そもそもの部分でリッカート尺度の理解が少なかったので、ゼロを中心に左中立はプラス側とマイナス側に均等で割りつける部分が思いつきませんでした。

あとでもう一度作成してみて、ここら辺のテクニックをマスターしたいです。

その他のテクニック(振返った時にここを増やしていきたい)

棒グラフの中の値はドラック&ドロップで位置の調整ができる。

ダッシュボードを触らせたくない時は空白を上に重ねるとチャートが触れなくなる