横須賀市自然・人文博物館でシダの標本づくり

一般社団法人みつかる+わかる代表理事 市川 力

真夏の神武寺シダ Focus Walk

今年(2024年)の8月10日。真夏の酷暑の中、逗子・神武寺でシダを追い求めて歩く Focus Walk を行いました。

神武寺はいろいろなシダが観察できる宝庫として知られています。この日は三浦半島をフィールドにしてシダを研究している横須賀市自然・人文博物館研究員の山本薫さんと、奈良県吉野で私設のシダ博物館・しだのすみかを運営しているシダ愛好家の木下茉実さんとが参加し、幼児、小学生、中学生から大人までいろいろな人たちが集まって一緒に東逗子駅から神武寺へ向かう参道ルートを歩きました。

専門家と共に歩きますが、先に解説を聞いてから歩くわけではありません。

「これシダかなあ?」

「こっちにあるやつはどうだろう?」

「似てるかな同じかも」

「これは全然違う」

などと素人目線でワイワイ語りながらあちこち寄り道。シダを探そうとFocus しているものの、ノリは完全に Feel度Walk です。なんとなく気になったら、とりあえず写真に撮って、あちこち立ち止まってばかりで少しずつノロノロと歩みます。

「これはベニシダかな。葉っぱがこうなってるでしょ。でも葉っぱより根元のカツオブシみたいな部分が見分けるためには大事なんだよ」

山本さんや木下さんからその都度名前や特徴などを教わりながら歩きます。とはいえ今日はただシダにまみれる日。いわゆるお勉強モードではありません。しかし、歩いた後は、近くの逗子市立池子小学校の教室を借りています。校長先生や職員の方も教室を貸すだけではなく、一緒に参加してくださいました。

「持って帰ってじっくり見たいな」

山本さんはパソコンにつなげられる顕微鏡を持ってきているそうで、せっかく広い教室が使えるなら、シートを敷いて採集したシダを一面に並べてみたら面白そう。ということで、気になったシダを採集して、神武寺付近のシダの現物図鑑をつくってみようということになりました。

子どもはもちろん大人も気になるシダを採集します(注:学習調査の目的で節度を持ち採集しております。念のため)。むしろ大人の方が子ども時代の気持ちがよみがえってきたのか、あれこれ集めるのをやめられません。

午後は、学校でいざ分類です。収穫物を一つひとつ並べてゆくだけでワクワクします。

山本さんや木下さんに尋ねながら、みんなで手分けして分類し、名前を同定してゆきました。

なんとなく形が似てるなあというものは近くに置きつつ、シダ現物図鑑が出来上がりました。

「これ私、持って帰って乾燥するので、その後、標本作りをしませんか?」

集めたシダをひとつひとつ山本さんは新聞紙にはさみ始めます。希少種を採集してきたわけではなく、排水溝や裏庭にも生えているよく見るシダです。しかし、どれも愛おしそうに丁寧にはさんでゆく山本さんを見て、本当にシダへの愛が満ちているのを感じました。

こうしてシダの生えている場所にひたすら浸り、ずっとシダを触り続けたシダまみれの一日が終わりました。

博物館で標本づくり

数ヶ月経って、山本さんから乾燥が終わったので標本づくりができますという連絡が来ました。前回の Focus Walk に参加した人たちに声をかけて、今度は博物館に場所を移して自分たちが採集したシダの標本作りをすることになりました。

博物館1Fの講堂に集まると、山本さんの他に、20年間この博物館の活動に関わっている中山博子さんがいらっしゃいました。山本さんの研究を支えている方でもあり、今回、標本作りのサポートのためにわざわざ来てくださったのです。

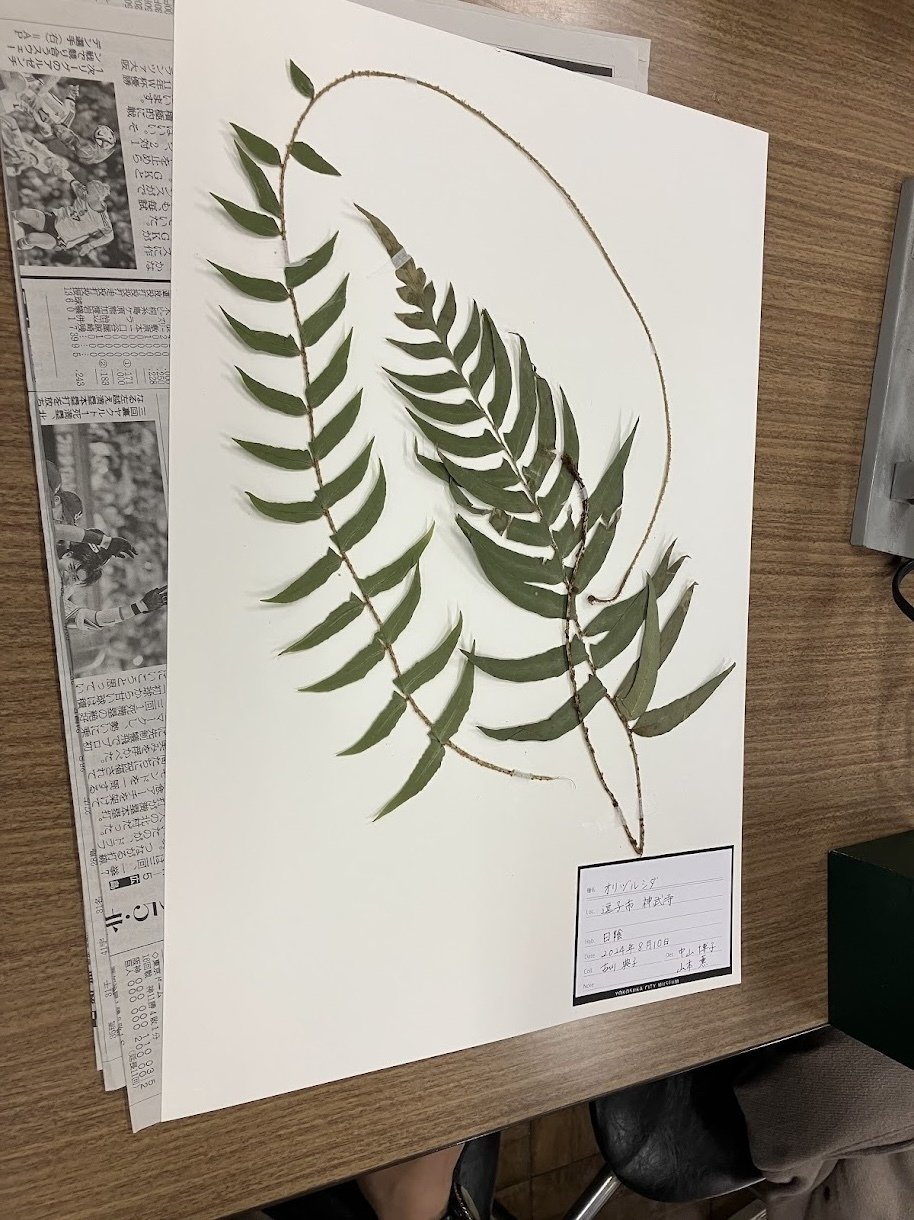

新聞紙を開くと、乾燥したシダが現れます。それをクリーム色の台紙の上に置くと採集した時には感じなかった素敵な姿に見えます。

「花がある植物は花が咲いているときが一番綺麗だけど、花を咲かせないシダは枯れた後、こんなに美しくなるのよ」

若い頃はシダに関心などなかったが、今は、シダの魅力にハマっているという中山さんの言葉が心に響きました。

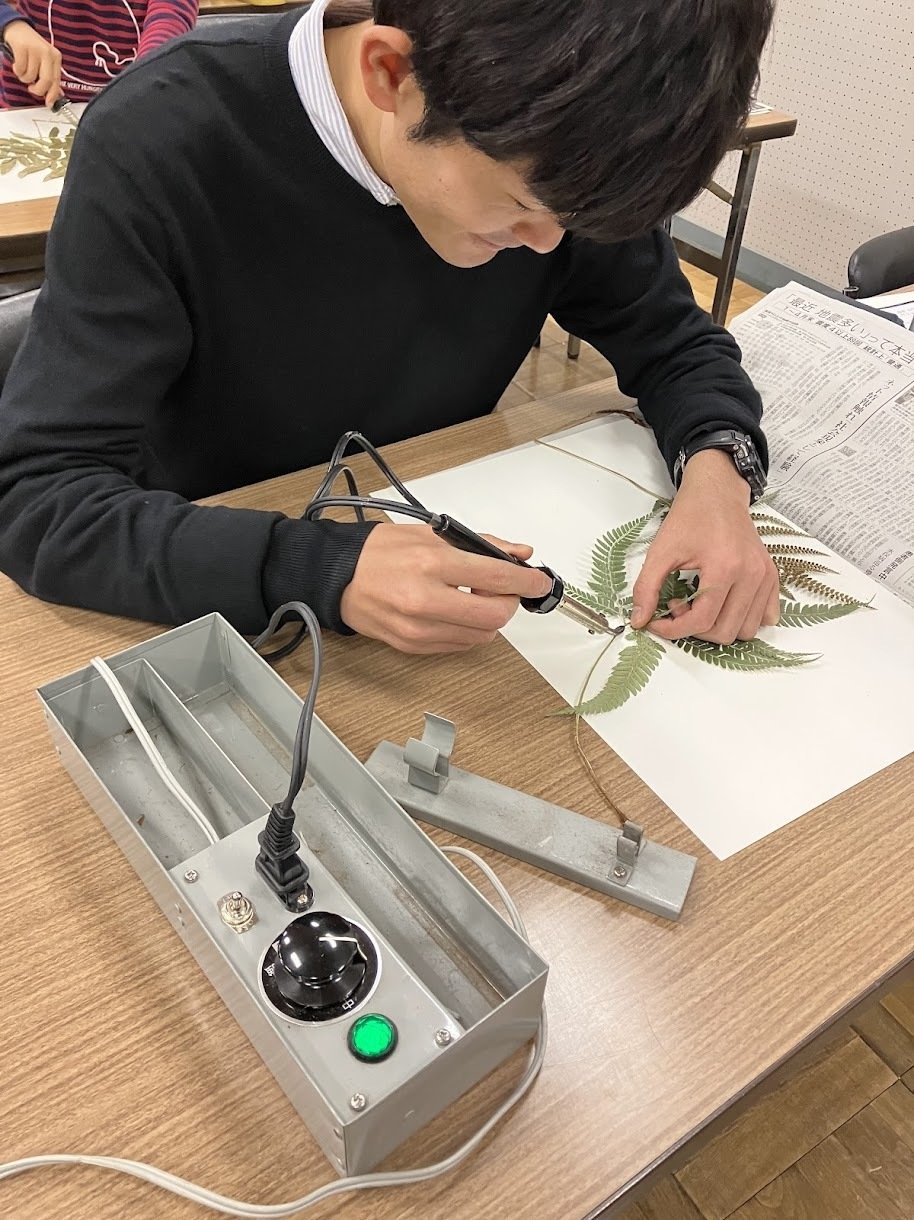

標本は「利用」を考えて作られるもの。葉っぱの様子がわかりやすいように形を整えます。したがって、裸葉と実葉(胞子がついている面)が異なるものはその両面が見えるように葉っぱを一部裏返します。葉柄は乾燥して硬くなっていますが、添付器と呼ばれる先が平らなコテを当てて温めると柔らかくなり、ひっくり返せるようになります。

台紙に固定するには、ラミントンテープという特別のテープを用います。和紙のようなテープの片面に特殊なノリがついていて、先ほどのコテを当てるとノリが溶けて紙に貼りつきます。このノリは熱を加えるとまた溶けてテープを外せます。なので研究の必要が生じたら簡単に剥がすことができるのです。

「だから必要最低限でうまく固定できるようにどこにテープを貼って止めるかを考えるのも面白いでしょ」

標本はただ飾って見るものではなく「活用」するものであることがこの作業を通じて実感できました。

ゆっくり時間をかけてテープどめしてゆくので、どうしてもじっくりシダを眺めてしまいます。乾燥してすっきりした形になり、採集したときには気づかなかった特徴がはっきり見えます。フラクタル状の葉っぱや、鱗片の様子がそれぞれの種によってどう異なるのかがよくわかり、シダの区別が次第につくようになってきました。

参加者は黙々と作業に没入しています。コテは大体2人に一台なので、他の人が標本作成作業に入っているときは、他の仲間の作業の様子を見てまわります。この時間がかなり心地よく、大切な時間に思いました。

ゆっくり丁寧にコテを当てている仲間のそばに立って、目の前のシダを見ると、こんなに葉っぱが細かく分かれているんだとか、胞子嚢のつき方が違うんだとか、自分の選んだシダとの違いを自ずと意識してしまうのです。

その後、再び自分が選んだシダに向かって作業を始めると、妙に愛着を感じ、「おまえをかっこよく見せてやりたいな」という気持ちが湧き上がってきます。

台紙の右下には、シダの名前、採集地、採集日、採集者の名前などの情報を書き込んで貼りつけます。採集者に自分の名前を書きこむといっぱしの科学者になったようで嬉しくなります。

要所、要所で山本さん、中山さんの指導を受けながら、標本作りに没頭していたらあっという間に2時間以上過ぎていました。

作業が終わりかけたとき、中山さんが

「こうして作業していると、あの人が作っていたあんな形のやつっていうのが頭に残るでしょ。それでいいの。正式の名前は忘れちゃっても、自分なりの名前をつけて、それを頼りに歩いたらいろいろ見えてきて楽しいわよ」

とおっしゃるではありませんか。

これはまさに「知図」の世界だなと感じました。自分の体験「知」を表現したものが「知図」。仲間の描いた「知図」を愛であうと、時間が経っても描かれた内容は鮮明に覚えているのに、発表者の名前はすっかり忘れてしまうのです。

それと同じで、「あの人のあんな形のシダ!」というイメージを持っていれば、名前が同定できなくてもよい。なぜなら名前以上に、どこにどんなシダが生えているかの見分けがつくことの方が重要だと中山さんは考えているのだろうと思いました。

まず歩く。浸る。発見を共有する。その体験知をなんらかの形で表現する。そこで醸成された知を携えて再び歩く。この繰り返し、積み重ねが豊かな知をつくりあげてゆくのです。

参加者の一人が、

「誰かにこの子の魅力を見せたい、誰かに伝わるように見せたいという思いがあるから標本作りするとシダの特徴をしっかり記憶しちゃうんだね」

とつぶやきました。

自分が標本にしたシダは「わが子」同然。この素敵な形を誰かに見てもらいたい、研究者にこの子の特徴が伝わるようにしたい。この思いが、標本作りの原動力となり、しっかりとした「経験知」につながったと言えましょう。

「次、近所を歩くのが楽しみです。全然、解像度が異なって見えると思います」

と言うと、中山さんは、

「そうよ。三浦半島にはいっぱい生えているからね」

と嬉しそうにおっしゃいました。

原体験を経験知にしてゆくゆるやかな時間の営みはこれで終わりではありません。「解像度」が上がったのですから、その感覚を持って、季節を変えて同じ神武寺を歩き、採集してみたいという気持ちがむくむくと湧いてきました。

ということで山本さんに来春に再び神武寺を歩きたい!と図々しくもお願いしてしまいました。山本さんもやりましょう!とおっしゃってくださったので「シダ部」の活動は続きます。

改めましてこのような場を作ってくださった山本さん、サポートしてくださった中山さん、そしてシダの魅力を最初に教えてくれたシダちゃんこと木下さんありがとうございました。