【メディアリストとプレスリリース】敏腕広報コンサルタントと新卒ドタバタ広報の二人三脚珍道中②

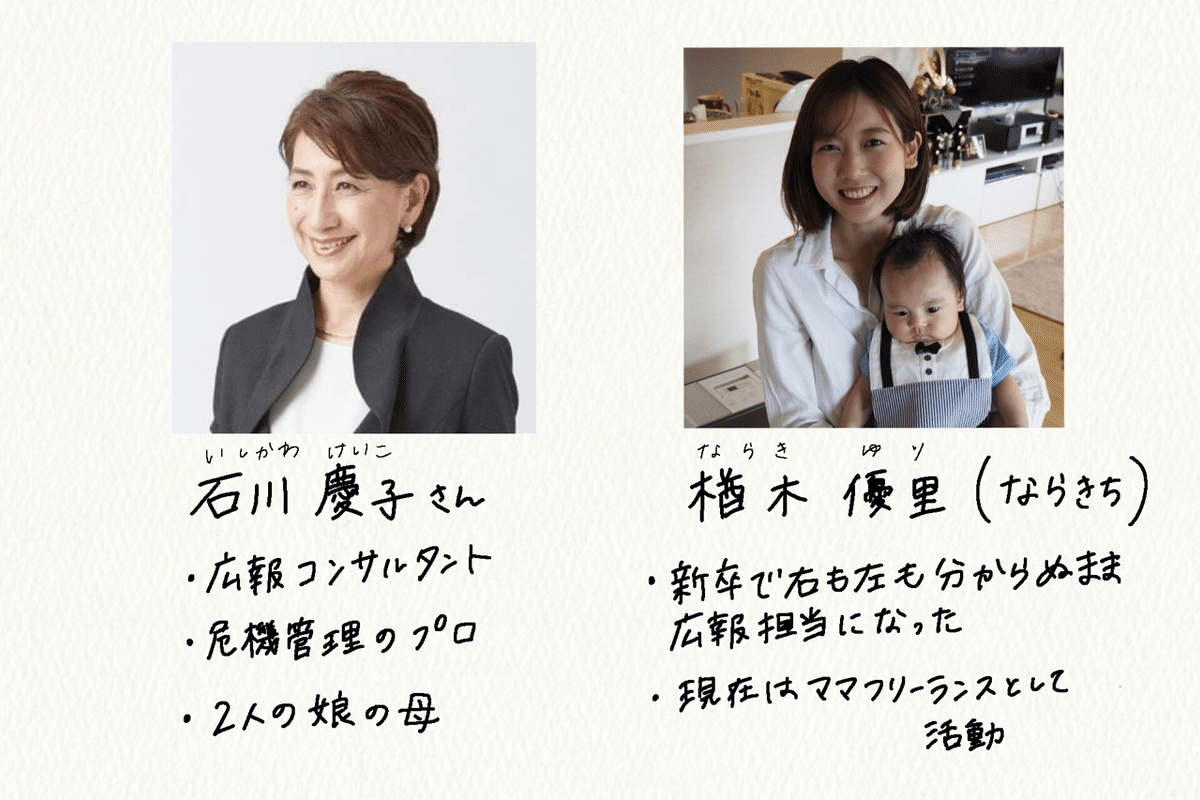

この連載では、敏腕広報コンサルタント・石川慶子(いしかわけいこ)氏と、新卒ドタバタ広報だったならきちが二人三脚で一人前の広報担当者を目指し奮闘した日々を振り返りつつ、広報の仕事について紹介していきます。

今回は、広報活動の基本とも言える【メディアリストとプレスリリース】に関するお話。

意気込んで入社したものの、何から手を付けたらいいのか分からず困惑するドタバタ広報・ならきち。

石川氏から最初に着手するように言われたのはメディアリストの作成でした。

その後、自社の取り組みについてプレスリリースを執筆し、作成したメディアリストを元に新聞社に電話をかけ、無事にプレスリリースの配信からメディア掲載へとこぎつけました。

■登場人物

■メディアリストの作成

メディアリストとは、メディアの基本情報と連絡先が記載されたリストのことです。

メディアリストに記載しておくべき情報

・媒体名

・住所

・電話番号

・FAX番号

・メールアドレス

・担当者名

・備考

※備考欄に担当者の特徴をメモしておくとどんな記者なのか分かりやすく、別の社員がメディアリストを活用する際にも役立ちます!

広報の基本として、まずは自分たちがリレーションをとるメディアのことを知っていなければなりません。

そのために、広報着任後すぐにメディア向け会社説明資料(プレスキット)の作成と並行してメディアリストを作成しました。

メディアリストを作成する際はやみくもにメディアをリストアップするのではなく、自社の事業内容を把握したうえでアプローチすべきメディアを選定していきます。

たとえばIT企業であればIT系のインターネットメディア、教育系事業の会社であれば教育に関する専門誌といったように、自社の事業と親和性の高そうなメディアから優先的にメディアリストに追加していきましょう。

▼ならきちが実際に使っていたメディアリストはこんな感じです

石川慶子氏からアドバイス

・そのメディアの読者層を調べましょう。なぜなら私たちが情報を届けたいのはメディアのその先にいる生活者たちだからです

・メディアリストの作成は媒体研究にもなります。どんな特集があるか、どんなコーナーがあるか、併せて調べてみましょう

・メディアリスト作成→プレスリリース作成→取材誘致→記者会見、といったように広報活動を徐々にレベルアップさせていきましょう

ならきちの体験談

・私がいた会社の事業内容はIT系でしたが、取り組みの内容を見て視野を広げることでより多くのメディアをピックアップできました

・たとえば、「廃校を活用した地域活性プロジェクト」をスタートさせたときには、その地域の地元誌や情報誌、教育系の媒体、自治体広報担当者が読んでいそうなメディア、といったように範囲を広げていきました

・「ユニークな福利厚生や自社イベント」を実施する際には、人事労務系メディアや、イベント開催地の地元紙をプレスリリース配信先としてメディアリストに追加していました

・メディアリストの備考欄には、記者の特徴、初めて会った日付と場所を記載していました。こっそり自分との相性も○△×で記載していました(笑)

■プレスリリースの作成

プレスリリースの作成は、広報担当者の代表的な業務のひとつです。

自社のニュース(=News/新規情報)について記載し、メディアリストを元に配信します。

プレスリリースの構成

・タイトル

・リード文(本文の要約)

・本文

・連作先

▼プレスリリースの基本の構成や書き方のコツは、以下の記事が分かりやすいです。参考にしてみてください。

石川慶子氏からアドバイス

・プレスリリース作成時に気を付けたいのは広告と混同しないことです。チラシのようなプレスリリースを作成しないよう注意しましょう

・社会的な課題を必ず盛り込みましょう

・客観的な事実(データ、数字)を載せましょう

・自社独自のデータがなくても、行政機関が公開しているデータを引用することで社会の課題を浮き彫りにすることができます

・とはいえ、ベンチャー企業の場合は先進的な取り組みが多く「データなんてない!」ということも多いと思います。そんなときはユーザーの生の声を拾ってきて記載しましょう。お客様のお困りごと=社会の課題です

・誇大表現はやめましょう

・社長のコメントを掲載するのも良いですね。報道を通して社長メッセージを伝えることで社員のモチベーションアップにも繋がります

ならきちの体験談

・まずはプレスリリースの配信日時を決め、そこから逆算して作成を進めていました。関係各所への内容確認や直前での内容変更などを見越して、ゆとりを持ったスケジュールを組むと良いです

・プレスリリース作成のために社長や現場の社員にインタビューをしました。プレスリリースの作成を通して自社理解が深まり、聞くスキルや書くスキルなど広報担当者としての基礎力が向上しました

・いきなりプレスリリースを送りつけるのは失礼かと思い、初めてプレスリリースを配信するメディアには事前に電話で連絡をしていました。しかし電話口でうまく概要を説明できず記者をイラつかせてしまうこともしばしば……。あらかじめ要点を箇条書きでメモしてから電話するとスムーズに話ができました

・大きなニュースだと判断したものは、有料のプレスリリース配信サービスを使って配信することもありました。そこから多くのウェブ媒体に転載されるため、生活者との接触機会が増えるというメリットを感じました

・プレスリリースを配信した際には必ず社内にも共有していました。自社のニュースを伝え、社長のコメントを読んで取り組みの意図を知ってもらうためです

■次回 プレスキット作成/記者訪問/取材対応

第2回である今回は、広報の基礎と言えるメディアリストの作成方法とプレスリリースの作成方法について紹介しました。

次回はメディア関係者向けの会社説明資料を含むプレスキットの作成と、はじめのうちは緊張する記者訪問、広報活動の醍醐味とも言える取材対応についてお伝えします。

■本記事の内容を動画で見たい方は……

本記事は、石川慶子氏公式YouTubeチャンネル『石川慶子MT』のインタビュー動画を元に作成したものです。

『石川慶子MT』とは

参議院事務局勤務、映画製作プロデュース、広報PR会社勤務を経て、2児目妊娠を機に2000年に独立した広報コンサルタント・石川慶子が、母、女性、仕事人として自分をどうマネジメントしているのかを発信していくYouTubeチャンネル。MT=メディアトレーニング。

本記事の内容を動画で楽しみたい方はこちらからご覧ください。

■関連リンク

▼広報コンサルタント 石川慶子 公式サイト

▼この連載の記事一覧